まち歩き

-

BLOGまち歩き

2021.04.28

カキツバタの名所「大田神社」

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、3度目の緊急事態宣言が発令中の京都。ウェブ上で楽しめる旬の京都をお届けできればと思います。今回ご紹介するのは、上賀茂神社(賀茂別雷神社)の境外摂社である大田神社です。起源は不明ですが、白鳳6年(678)造営の上賀茂神社より前から存在していたといわれる古社。延長5年(927)に作成された『延喜式神名帳』にも、大田神社の名前が記載されています。『延喜式神名帳』とは、官社によって指定された当時の全国の神社一覧のこと。本殿と拝殿は、寛永5年(1628年)に造り替えられたものといわれています。大田神社は、上賀茂神社より社家町に沿って東に10分ほど歩いた場所に鎮座。御祭神の天鈿女命(あめのうずめのみこと)は、芸能上達の神様として信仰されています。境内東側の沢池は、京都を代表するカキツバタの名所。約2000平方メートルの大田ノ沢に、約2万5000株もの野生のカキツバタが自生しているとか。京都がまだ湖だった古代よりこの地に生息していた花といわれ、国の天然記念物に指定。平安後期から鎌倉初期の歌人・藤原俊成も、「大田ノ沢のかきつばた」の情景を歌に詠んでいます。平安時代には、すでに大田ノ沢がカキツバタの名勝地であったことがうかがえますね。例年、5月中旬ごろに見ごろを迎えますが、今年は2週間ほど早く咲き始めているようです。濃淡の紫色の花が大田ノ沢の一面を彩るころには、世の中が少しでも落ち着いていますように。大田神社(おおたじんじゃ)京都市北区上賀茂本山340市バス停上賀茂神社前下車、徒歩10分※2021年4月25日(日)~5月11日(火)の期間、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う「緊急事態宣言」が京都府全域に発令中です。

-

BLOGまち歩き

2021.04.26

日本の航空機の父・二宮忠八と「飛行神社」

「昭和の日」の4月29日が、飛行機にゆかりの深い日であるのは知られていないかもしれません。飛行機といえば、発明者として名前が挙がるアメリカ合衆国の「ライト兄弟」。明治36年(1903)12月17日、世界初の有人動力飛行機の実験を成功させたことで知られています。じつは、それよりも早く、飛行機の原理を発見していた日本人がいるのをご存じでしょうか?愛媛県八幡浜出身の航空機研究者・二宮忠八(にのみやちゅうはち)です。忠八がプロペラ式の模型飛行機の飛行実験に成功させた日が、明治24年(1891)4月29日。ライト兄弟が初飛行に成功した日より、12年も前のことです。羽を動かさずに滑空するカラスを見てひらめき、その名も「カラス型飛行器」だったとか。さらに明治26年(1893)には、有人飛行を想定した大型の「玉虫型飛行器」の開発を目指します。しかし、エンジン部分の開発を残して完成という矢先に、日清戦争のため出兵となり、中断。戦場で軍用の「玉虫型飛行器」の実用化を申請するも、戦時中などの理由で却下されます。終戦後は製薬会社勤務を経て自ら製薬会社を設立し、飛行機の独力完成にも奔走。まもなく完成というときに、ライト兄弟による飛行機完成のニュースが飛び込んできます。ライト兄弟の二番煎じになると考えた忠八は、飛行機の開発を断念してしまったとか。しかし、世の中の飛行機の普及により、忠八は別の角度から飛行機に関わることになります。当時、飛行機事故があとを絶たなかったのです。忠八は飛行機事故の犠牲者の霊を慰めるため、大正4年(1915)に八幡の自邸内に飛行神社を創建。航空安全と航空事業の発展も祈願し、これが現在の飛行神社の起源といわれています。忠八が京都の八幡を飛行機の開発地に選んだのは、故郷の八幡浜に名前が似ているからだとか。現在の社殿や拝殿、資料館は、平成元年(1989)の飛行原理発見100周年を機に再興されたもの。大阪・岸和田漁港で引き上げられたという、零式艦上戦闘機の機首部なども展示されています。飛行機をモチーフにした航空安全の御守や絵馬の授与は、郵送でも受け付けられていますよ。御祭神の饒速日命(にぎはやひのみこと)は、天磐船(あまのいわふね)で空を飛んだという神様。国内外の旅行に気軽に行けなくなった今、再び空を飛べる日が来ることも願うばかりです。飛行神社(ひこうじんじゃ)京都府八幡市八幡土井44京阪石清水八幡宮駅から南東へ徒歩5分https://www.hikoujinjya.com/※2021年4月25日(日)~5月11日(火)の期間、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う「緊急事態宣言」が京都府全域に発令中です。

-

BLOGまち歩き

2021.04.23

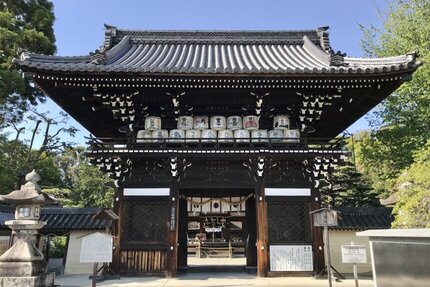

お酒と猫と梅宮大社

先日の「きょうのちしん」でご紹介した松尾大社。松尾大社から桂川を東へすすんだところに、梅宮大社があります。御本殿に4柱、相殿に4柱まつられている御祭神。その筆頭が、酒解神(さかとけのかみ)である大山祇神(おおやまずみのかみ)です。この世で最初に酒造りをして神々に献じたとされる山の神で、酒造りの祖神とも。酒造りが無事に終了した4月の酉の日には、関係者による「献酒報告祭(中酉祭)」が斎行。楼門や境内には酒造関係者から奉納された酒樽が並べられ、その信仰の深さを感じます。また、大山祇神の娘・木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)も御祭神の一柱。ひと晩にして瓊々杵尊(ににぎのみこと)との子どもを授かった逸話から、子授け・安産の信仰に。境内の「またげ石」をまたぐことで、子宝のご利益があるとされているとか。このご時世をふまえて、現在は郵送による御祈祷も受け付けられています。"猫神社"ともよばれる梅宮大社には、境内や神苑に猫がたくさんいます。人間の子どもはもちろん、猫も世の宝なのだというのが伝わってきます。猫たちを見かけてもそっと見守るくらいにするなど、猫の社会的距離も大切にしたいですね。また、その名のとおり梅の名所でもあり、池泉式回遊庭園の神苑が見事。現在は霧島ツツジやアヤメが見ごろを迎え、カキツバタの開花も始まっています。とはいえ、初夏に向けて花盛りが続くなか、京都もお出かけ状況が厳しくなってきました。世間が落ち着くまでは、ウェブ上で楽しめる京都をお届けしたいと思います。梅宮大社(うめのみやたいしゃ)京都市右京区梅津フケノ川町30阪急松尾大社駅から徒歩15分http://www.umenomiya.or.jp/山吹の名所「松尾大社」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.04.21

山吹の名所「松尾大社」

桜の花に代わって、山吹(やまぶき)が京都の各所で花盛りです。黄金色の花は新緑によく映え、まさに野山の芽吹きが伝わってくるようです。小学生のころに、絵の具の色として出合った「やまぶき色」。大人になった今、そのネーミングの美しさに気づかされています。京都の山吹の名所の代表格といえば、「松尾大社(まつのおたいしゃ)」。四条通の西の端、桂川に架かる松尾橋のたもとに広大な神域を持つ古社です。3,000本もの山吹が境内を彩り、花に近づくとバラ科ならではの高貴な香りを感じられます。境内の松風苑・上古の庭には白山吹も自生し、「清めの白山吹」として種子の授与も。また、黄金色の山吹をかたどったお守り「山吹花守」を求めることもできます。大宝元年(701)、秦氏によって建立された松尾大社は酒造りの神様としても知られています。酒造りは秦一族の得意とするところで、秦氏には名前に「酒」のつく人が多かったとか。酒造りの際には、原水に「亀の井」とよばれる湧き水を加えると腐らないといわれています。境内には各地の酒造業者が奉納したという酒樽が積み上げられ、銘柄を一つひとつ眺めるのも一興。奉納された酒樽の前では、樽の中の的に矢を射る「樽うらない」も楽しめますよ。境内の「お酒の資料館」には、日本酒の歴史や文化、酒づくりの工程などが展示されています。広大な境内には、ほかにも重要文化財の本殿や松風苑三庭、霊亀の滝など見どころがいっぱい。気ままにお出かけができる世の中になったら、ぜひ参拝してみてはいかがでしょうか?松尾大社(まつのおたいしゃ)京都市西京区嵐山宮町3阪急松尾大社駅から徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.04.19

石清水八幡宮④ 松花堂昭乗

先日の「きょうのちしん」で、石清水八幡宮と発明王・エジソンの繋がりをご紹介しました。今回は、石清水八幡宮の社僧・松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)をご紹介します。書や絵画、茶道も達者で、江戸時代初期の芸術文化の形成にも大きく貢献したという文化人。とくに、書では寛永三筆の1人に数えられ、松花堂流(滝本流)の開祖としても知られています。石清水八幡宮の表参道の途中に、昭乗の晩年の住まいであった草庵の跡地「松花堂跡」があります。「松花堂って、あの松花堂弁当とも関係があるの?」と思った人は鋭いです!じつは、昭和初期に昭乗の漆の四つ切り箱を見た料亭「吉兆」の創業者が、「松花堂弁当」を考案。昭乗がもともとタバコ盆などに使用していた箱が、茶会で出される器に整えられたのだとか。旬の食材を使った松花堂弁当は、八幡市立松花堂庭園・美術館にある「京都吉兆 松花堂店」で提供。京都を代表する日本料理店で松花堂弁当を味わいながら、400年前に思いをはせてみてはいかが?5月5日(水・祝)までは、完全予約制での営業となっているので、お出かけの際はご注意ください。また、八幡市立松花堂庭園・美術館には、昭乗ゆかりの庭や美術品が数多く残されています。美術館では、5月9日(日)まで春季企画展「春爛漫!松花堂は花盛り」が開催中。期間中は、椿や桜、藤などの花を中心とした作品約30点が展示されています。早くも初夏の足音が聞こえる美しい庭園とともに、季節の移ろいを感じられそうです。詳細は、八幡市立松花堂庭園・美術館(京都吉兆 松花堂店)の公式ウェブサイトで確認を。八幡市立松花堂庭園・美術館(やわたしりつしょうかどうていえん・びじゅつかん)京都府八幡市八幡女郎花43-1京阪石清水八幡宮駅から路線バスでバス停大芝・松花堂前下車、すぐhttps://shokado-garden-art-museum.jp/石清水八幡宮① ボーイスカウト像 はこちら石清水八幡宮② エジソン記念碑 はこちら石清水八幡宮③ 男山展望台 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.04.17

石清水八幡宮③ 男山展望台

先日よりご紹介している、日本三大八幡宮のひとつの国宝・石清水八幡宮。境内は男山の山頂からふもとにかけて広がり、見どころにあふれています。山頂に鎮座する御本殿へは、表参道から歩いて参拝するのが一般的とご紹介しました。体力的に難しい人は、石清水八幡宮参道ケーブルを利用することも可能です。ケーブル八幡宮口駅から八幡宮山上まで、3分間の空中散歩を楽しめますよ。また、ケーブル八幡宮山上駅の前に広がる男山展望台も、知る人ぞ知るパノラマビュー。愛宕山、嵐山の渡月橋、京都タワー、比叡山、伏見桃山城、城陽市などを一望できます。京都縦貫道路を走る車両や京阪電車も近くに感じられ、時間が経つのを忘れてしまいます。比叡山は京都市内からだと山がひとつだけ見えるのに対し、ここから見えるのはふたつ!8月16日の五山送り火の日には、5つの山のうち3つの山の点火を見ることができるのだとか。表参道から歩いて参拝した人も、下山前にこの展望台に立ち寄ることをお忘れなく!展望台で案内してくださった地元の方によると、快晴の日はもっと遠くまで鮮明に見えるそう。さらに空気が澄んだ冬にはそれはもう絶景が広がるそうで、寒さを忘れて登りたくなりますね。男山展望台は、地元のボランティア団体「NPO法人 八幡たけくらぶ」によって管理されています。会員によって制作された竹細工が展示されるなど、のどかな雰囲気も魅力。四季折々の自然も美しく、訪れるたびに新たな景色に出合うことができそうです。男山展望台(おとこやまてんぼうだい)京都府八幡市八幡平ノ山ケーブル八幡宮山上駅からすぐ石清水八幡宮① ボーイスカウト像 はこちら石清水八幡宮② エジソン記念碑 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.04.15

石清水八幡宮② エジソン記念碑

4月18日は「発明の日」です。明治18年(1885)4月18日に、現在の「特許法」の前身となる「専売特許条例」が公布。これを機に、日本の特許制度が始まったといわれています。その後、昭和29年(1954)4月18日に発明協会によって「発明の日」が制定されました。発明といえば、トーマス・アルバ・エジソンを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。発明王・エジソンがその生涯で生み出した発明品は、およそ1,300にものぼるとか。実は先日ご紹介した石清水八幡宮は、エジソンのある発明に大きく関係するのです。 1878年ごろから、炭素白熱電球の点灯時間を延ばす実験に没頭していたというエジソン。当時、電球のフィラメントには木綿が使用されていましたが、点灯時間の短さが難点でした。ある日、研究室で日本の扇子を見つけたエジソンは扇子の骨でフィラメントを試作。その骨は繊維が太く丈夫な竹で、電球の点灯時間をグンと延ばすことに成功したとか。そこでエジソンは最高の竹を求めて各国へ研究員を派遣し、ある研究員が日本を訪れます。そして、その研究員が京都で出合ったのが、石清水八幡宮が鎮座する男山の真竹だったそう。八幡の竹をフィラメントに使用した電球は、世界中から集めた竹のなかで最長の点灯時間を記録。じつに、平均で1,000時間以上も点灯し続けたといわれています。以後、セルローズのフィラメントが発明されるまで、日本の竹がアメリカを照らし続けたのです。このことが縁で、石清水八幡宮の境内にはエジソンの記念碑が建立。毎年2月11日にエジソン生誕祭が、10月18日にはエジソン碑前祭が斎行されています。また、エジソンにあやかった竹絵馬に願いごとを書いて奉納できるのもユニークですよね。また、京阪石清水八幡宮駅前には「エジソン通り」と名づけられた通りがあります。エジソンの像や竹と白熱電球のオブジェなどもあり、まさにエジソンと竹のまち!エジソン通りにある「cafe CANDLE(キャンドル)」は、別名「男山エジソン協会」とも。店内には、オーナーがコレクションしたというエジソンの資料が展示されています。この日は残念ながら定休日でしたが、あらためて訪れたいと思います。コーヒーを片手に、エジソンのさまざまな発明品に思いをめぐらすのもよいですね。石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)京都府八幡市八幡高坊30京阪石清水八幡宮駅から表参道経由で徒歩20分石清水八幡宮の公式ウェブサイト はこちらcafe CANDLE(カフェ・キャンドル)京都府八幡市八幡高坊京阪石清水八幡宮駅からすぐcafe CANDLEの公式ウェブサイト はこちら石清水八幡宮① ボーイスカウト像 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.04.09

本法寺「春季特別寺宝展」

先日の「きょうのちしん」で、真如堂の「大涅槃図特別公開」をご紹介しました(展示は終了)。今回は、本法寺で4月15日(木)まで開催中の「春季特別寺宝展」をご紹介します。なかでも注目は「長谷川等伯大涅槃図開帳(はせがわとうはくだいねはんずかいちょう)」です。本法寺の「佛涅槃図」は、京都三大涅槃図のひとつとして知られています。これは安土桃山時代から江戸初期に活躍した絵師・長谷川等伯によって奉献されたものとか。縦がおよそ10メートル、横がおよそ6メートルある、国の指定重要文化財です。 通常は佛涅槃図の複製が展示されていますが、春季特別寺宝展では等伯の正筆を鑑賞できます。今春は明兆による「十六羅漢図」や、董其昌の筆と伝わる「花鳥図」などの絵画も公開されますよ。石川県で生を受けた等伯は、京都に移住後、本法寺を活動の拠点にしたといわれています。本阿弥家の菩提寺でもあり、同時期に活躍した芸術家・本阿弥光悦にもゆかりがあります。光悦が手がけたというという「三巴(みつどもえ)の庭」も見どころで、国指定名勝の枯山水庭園。境内には等伯の像が建ち、そのとなりの「光悦翁手植之松」も参拝者を出迎えてくれます。ほかにも多数の寺宝が公開されるこの機会に、ぜひ鑑賞してみてはいかがでしょうか?本山 叡昌山 本法寺(ほんざん えいしょうざん ほんぽうじ)京都市上京区小川通寺之内上ル本法寺前町617市バス停堀川寺之内下車、徒歩3分本山 叡昌山 本法寺の公式ウェブサイトはこちら春季特別寺宝展期間:3月22日(月)~4月15日(木)時間:10時~16時拝観料:大人1,000円/中学・高校生600円/小学生以下は無料

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験