まち歩き

-

BLOGまち歩き

2021.02.15

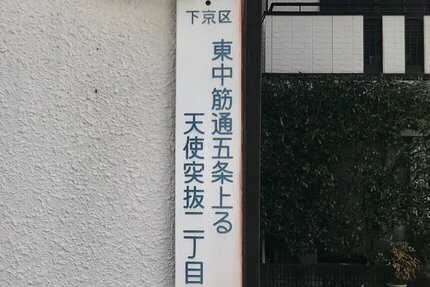

京都の気になる町名②「天使突抜」と"天使さま"

平成6年(1994)より、2月17日は「天使のささやきの日」に制定されています。この「天使のささやき」とは、空気中の水蒸気が凍って発生するダイヤモンドダストのこと。昭和53年(1978)に、北海道で日本最低気温のマイナス41.2度を記録したことにちなんでいるとか。マイナス41.2度に比べたら、京都の底冷えも暖かく感じてしまいそうですね。京都には、天使がささやくというよりも叫んでいそうな、疾走感のある町名が存在しています。その名も「天使突抜(てんしつきぬけ)」。松原通西洞院にある「五條天神宮」の1本西の、南北を走る通りの町名表示板などで確認できます。北は松原通の「天使突抜一丁目」から、南は六条通の「天使突抜四丁目」まで。これは五條天神宮が、創建当時「天使の宮(天使社)」という名前だったことにさかのぼります。社伝によると、平安遷都の延暦13年(794)、山国宇陀郡(奈良県)から天神を勧請したのが起源。この「天神」は「てんじん」ではなく「あまつかみ」で、人々は天使の宮を「お天使さま」とも。創建当時は東西4丁、南北5丁に渡る広大な社域を誇り、敷地内には鎮守の森も広がっていたとか。ところが、天正14年(1586)の豊臣秀吉公による都市整備で、森の中を南北に走る道路を新設。お天使さまを貫通することから、人々は皮肉たっぷりに「天使突抜通」と呼んだのだのだそう。その通りは現在「東中筋通」となっていますが、町名に「天使突抜」の名残が見られるのですね。弘法大師・空海が開祖と伝わる「天使の宮」は、後鳥羽天皇の時代に「五條天神宮」と改称。「義経記」では弁慶と牛若丸(源義経)が出会った場所とする、由緒ある神社です。保元の乱や応仁の乱、蛤御門の変など、兵火による焼失と再建を繰り返してきました。社殿も再建されたもので、明治時代に現在の区画に整理され、現在はこじんまりとしています。祭神は少彦名命、大己貴命、天照大神で、いずれも医薬や禁厭(おまじない)の神さま。「五條天神宮」の「天神」は「てんじん」ではなく「てんしん」と読むのも特徴です。天神さまではないものの、境内には末社の「筑紫天満宮」があります。こちらには菅原道真公がまつられ、撫で牛が鎮座しているのもなんだか不思議なご縁ですね。五條天神宮(ごじょうてんしんぐう)京都市下京区松原通西洞院西入ル天神前町351-201市バス停西洞院松原下車、徒歩すぐ「仁丹の日」と京都の仁丹町名表示板 はこちら京都の気になる町名① 「閻魔前町」と"冥界の主" はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.02.12

京都の気になる町名① 「閻魔前町」と"冥界の主"

毎月16日は「ゑんまさまのご縁日」。「ゑんま(えんま)さま」とは、「ウソつきの舌を抜く」で知られる閻魔法王のことです。京都には、難読漢字のほか、由来が気になる地名や町名がいくつもあります。たとえば、平安京の三大葬送地のひとつとして知られる「蓮台野(れんだいの)」。この地に、ウソをつくのがはばかられる「閻魔(えんま)前町」があります。その名のとおり、冥界の主である閻魔さまが目の前にいらっしゃることが由来だとか。その閻魔前町に建つ引接寺は、「千本ゑんま堂」の愛称で知られています。引接寺の開基と伝わるのは、平安初期の公卿(くぎょう)・小野篁(おののたかむら)。小倉百人一首の歌人のひとり(参議篁)で、この世とあの世を往来する神通力を持っていたとか。昼は宮中で働きながら、夜は冥府に通って閻魔さまに仕えていたという伝説の人物です。お地蔵さまの化身とされる閻魔さまは、実はこの世の人間にもっとも身近な仏さま。閻魔さまが小野篁に伝授したのが、ご先祖さまの霊を塔婆でこの世に迎える「精霊迎えの法」です。その根本道場として、小野篁は朱雀大路(現在の千本通)の北側に祠(ほこら)を建立。そこに自ら彫った閻魔法王像をまつったのが、引接寺の起源といわれています。引接寺の本堂には、現在もご本尊として長享2年(1488)に再現の閻魔法王像が安置されています。通常は非公開となる、ご本尊の閻魔法王像。毎月16日の「ゑんまさまのご縁日」に開扉され、その姿を拝むことができます。境内にまつられた「ゑんま法王」の像は、地元の消防団によって制作されたものだそう。こちらもなかなかの迫力がありますね。千本ゑんま堂 引接寺(せんぼんえんまどう いんじょうじ)京都市上京区千本通廬山寺上ル閻魔前町34市バス停千本鞍馬口下車、徒歩3分「仁丹の日」と京都の仁丹町名表示板 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.02.10

「仁丹の日」と京都の仁丹町名表示板

「建国記念の日」の2月11日は、「仁丹の日」でもあります。仁丹(じんたん)は、大阪の森下仁丹株式会社が製造・販売する口中清涼剤。16種類の生薬が配合された銀色の小さな丸い粒は、同社のロングセラー商品です。京都で仁丹といえば、商標入りの「仁丹町名表示板」を思い浮かべる人も多いですよね。京都では、明治期から昭和初期にかけてまちのあちこちに設置されていたという仁丹町名表示板。今は数も少なくなりましたが、京都の町家や路地にはホーロー製の町名表示板が似合う気がします。かつては中京区が「上京区」「下京区」、東山区などは「下京区」と記されていた仁丹町名表示板。これは、明治22年(1889)に京都の市制が執行されたことに関係しているそう。この市制の執行に先がけ、明治12年(1879)に京都府上京区、京都府下京区が誕生しました。そして市制が執行されると、それぞれ京都市上京区、京都市下京区に改められます。現在は11区ある京都市ですが、当初は2区のみで区域も現在とは異なるものだったそう。その2区から市域が拡大したのは昭和4年(1929)で、3つの区が新設。上京区と下京区から中京区が、上京区から左京区が、下京区から東山区ができたとか。かつての京都の市制を今に伝える仁丹町名表示板は、後世にも残したい貴重な資料です。時代をくぐり抜けてきた姿が残る一方で、平成に入ってから作られたという新顔も。新旧それぞれに味があり、町名の由来などに思いをはせるのも楽しいですね。一般的に、町名ではなく、東西南北を走る通りの名前で場所を認識している京都の人々。町名表示板は、碁盤の目を上ル(北へ進む)、下ル(南へ進む)などのときにも役立ちます。先日ご紹介した鍾馗さん同様に、これからも京都のまちを見守り続けてくれますように。日本で唯一、鍾馗さんをまつる神社 はこちらちしんあるき① 上ル、下ル、入ルってなに? はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.02.08

日本で唯一、鍾馗さんをまつる神社

京都のまちを歩いていると、町家の小屋根などから気配を感じることがあります。その正体は「鍾馗(しょうき)さん」。中国の民間伝承として広まった、疫病よけなどにご利益のある道教系の神さまといわれています。京都では民間信仰のひとつとして、町家の小屋根などに鍾馗さんの焼き物が置かれるのが一般的。向かいの屋根の鬼瓦などから弾かれた邪気を払ってくれる、町家の小さな守り神とされています。そんな鍾馗さんを正式に神格化して崇めている「鍾馗神社」をご存じでしょうか。陶祖神・椎根津彦命(しいねつひこのみこと)をまつる「陶器神社(若宮八幡宮社)」の末社。鍾馗さんも瓦から作られた焼き物であることにちなみ、平成25年(2013)に建立されました。境内の駒札によると、鍾馗神社を建立したのは、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の教授。鍾馗さんの御神体は、同大学で当時、美術工芸学科だった学生さんによる制作だそうです。屋根の上の鍾馗さんの何十倍もありそうな特大サイズの御神体は迫力満点!参拝者とにらみ合うことがないよう、視線がしっかりそらされています。よく見ると、大きな鍾馗さんの足もとには小屋根の上にいるのと同じくらいの小さな鍾馗さんが。さらに、対になった鍾馗さんも阿吽(あうん)像のように参拝者を出迎えてくれます。京都のまちで存在感を放つ鍾馗さんですが、鍾馗さんをまつる神社は日本でここだけだとか。鍾馗神社があるのは、清水焼発祥の地として知られ、古くからの京町家が多く残る五条坂。鍾馗神社の2軒西隣りにある、老舗陶器店「陶点睛 かわさき」の鍾馗さんに注目を!なんと、陶器店ならではの白い陶器の急須を持った、独特のスタイルの鍾馗さんなのです。今は京都のまちも人が少なくなって、鍾馗さんもさみしがっているかもしれませんね。世の中が落ち着いたら、まち歩きを楽しみながら鍾馗さんを探してみてください。そのときはぜひ、鍾馗神社へもお参りしてみてはいかがでしょうか。鍾馗神社(しょうきじんじゃ)京都市東山区五条橋東五丁目480(陶器神社内)市バス停五条坂下車、西へ徒歩5分

-

BLOGまち歩き

2021.02.04

聖護院門跡の「法螺貝(ほらがい)みくじ」

神社やお寺へお参りする際、おみくじを引くのを楽しみにしている人も多いですよね。陶器製の縁起物の中に入ったおみくじなど、集めたくなるものもたくさんあります。私のお気に入りは、修験道の寺・山伏の寺として知られる「聖護院門跡」のおみくじ。寺紋であり、山伏が立てる(鳴らす)「法螺貝(ほらがい)」がモチーフになっています。山伏(やまぶし)とは山にこもって厳しい修行をする僧のことで、法螺貝は山伏の象徴。日本では、法螺貝はお釈迦さまの説法を知らせる法具として使用されてきたとか。仏の説法と同じ音色は、聞く人のさまざまな災難を取り除いてくれるといわれています。おみくじを読んだあとは、厄除けや魔除けのお守りとして玄関などに飾るとよいそうですよ。法螺貝を実際に立てる(鳴らす)ことはできませんが、独特のモチーフに心が動かされます。※「法螺貝みくじ」は、聖護院門跡の特別公開などの際に授与されます。聖護院門跡は、寛治4年(1090)に増誉(ぞうよ)大増正によって開基された本山修験宗総本山。修験道は、約1300年前に役行者神変(えんのぎょうじゃじんべん)大菩薩が開いた宗旨です。明治期まで皇族が住職を務めた門跡寺院であり、寺紋に菊の紋と法螺貝があしらわれています。さらに、明治期まで聖護院門跡の西側にあったといわれるのが「聖護院村」。この村で作られた大根やカブ、八ッ橋には「聖護院」の名前が与えられたとか。聖護院大根と聖護院カブは冬の京野菜、聖護院八ッ橋は京銘菓として今やすっかりおなじみですね。聖護院門跡のすぐ近くには聖護院八ッ橋総本店があり、聖護院は一帯の地名にもなっています。聖護院門跡(しょうごいんもんぜき)京都市左京区聖護院中町15市バス停熊野神社前下車、徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.01.31

京都・五条坂の「若宮八幡宮社」で身も心も美しく

先日の「きょうのちしん」でご紹介した、須賀神社の「懸想文売り」。美しくなれる、縁談が舞い込むといったご利益があるとされる、節分の風俗行事です。京都には、美容や縁結びにご利益のある社寺も数多くあります。そのなかから、今回は五条坂の途中にある「若宮八幡宮社」をご紹介します。御祭神は、八幡神の主神である応神天皇と、父の仲哀天皇、母の神功皇后。神功皇后は、子育てや安産の神様としても知られる美貌の持ち主といわれています。本殿の脇に姿見が設置されているので、参拝前に全身をチェックすることもできますよ。鏡といえば、こちらで授与される「美の鏡御守り」はコンパクト鏡になっているのがユニーク。職人さんの手づくりという「勝運 勝ち守」も、本格的な石の台座に御神鏡がついています。参詣できない人のために、授与品の発送も受け付けられているとか。詳細は、若宮八幡宮社の公式ウェブサイトで確認してください。昭和期に、陶祖神の椎根津彦命(しいねつひこのみこと)が合祀。そのことから「陶器神社」ともよばれています。若宮八幡宮社のある五条坂といえば、清水焼発祥の地。一帯には陶磁器店が立ち並び、京焼・清水焼専門店の「京都陶稚會陳列所」もあります。女性のあこがれである「陶器のような肌に」という願いもかなえてくれるかもしれません。若宮八幡宮社(わかみやはちまんぐうしゃ)京都市東山区五条橋東五丁目480市バス停五条坂下車、西へ徒歩5分https://wakamiya-hachimangu.jp/今年の節分は2月2日① 須賀神社「懸想文売り」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.01.20

京都のボーイスカウトと「そなえよ つねに」の石碑

1月24日は「ボーイスカウトの創立記念日」です。ボーイスカウトとは、野外活動などを通してスカウト運動に取り組む青少年教育活動のこと。"よりよき社会人の育成"をめざし、明治41年(1908)1月24日にイギリスで創設されました。創設者はイギリスの軍人で作家だった、ロバート・ベーデン=パウエル卿。日本では、大正11年(1922)に「少年団日本連盟」として創立されたのがはじまりです。現在、世界の170の国と地域で、4,000万人以上のスカウトが活動しているといわれています。日本では、「団」とよばれるボーイスカウトの活動母体が約2,000個団あるのだとか。石清水八幡宮、西本願寺、知恩院、北野天満宮、八坂神社、上賀茂神社、下鴨神社、佛光寺......京都では、数々の神社やお寺もボーイスカウトの団本部になっているのが興味深いですね。「少年団日本連盟」に先がけて、京都では独自の少年のための育成組織(京都連盟)が発足。大正4年(1915)に、平安神宮で「京都少年義勇団」の結成式が行われました。その平安神宮の南側、岡崎公園の一角にボーイスカウトの石碑が建てられています。石碑に刻まれているのは「そなえよ つねに」の文字。パウエル卿によって提唱されたスカウトの世界共通のモットーで、英語では"Be Prepared"。いつ、どんなときにも正しい判断で行動ができるよう、精神と肉体を準備しておくという教えです。まさに今、だれもが「そなえよ つねに」の精神を心がけたいものですね。「そなえよ つねに」の石碑京都市左京区岡崎最勝寺町(岡崎公園内)市バス停岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前下車、徒歩すぐ

-

BLOGまち歩き

2021.01.13

囲碁「本因坊」発祥の地

1月5日は「囲碁の日」。そして、1月15日は「いい碁の日」に制定されています。寺町通夷川にある、囲碁「本因坊」発祥の地。発祥の地を伝える駒札の下には、石でできた碁盤も設置されています。囲碁のタイトルのひとつとして知られる「本因坊(ほんいんぼう)」。安土桃山時代、この地には「寂光寺」というお寺が建っていました。その塔頭である本因坊に住んでいた寂光寺2世・日海上人(にっかいじょうにん)は、囲碁の名手。その腕前は、織田信長、豊臣秀吉から徳川家康らがこぞって師事するほどだったとか。信長からは「名人」の号が、秀吉からは「碁」の役職が与えられたといわれています。さらに江戸時代には家康が日海上人を江戸へ呼び寄せ、幕府の「碁所(ごどころ)」に任命。日海上人は名を本因坊算砂(ほんいんぼうさんさ)に改め、碁道本因坊の開祖となりました。のちに家元制は廃止、寂光寺塔頭の本坊因も消滅してしまいました。本因坊の名跡を継承する囲碁の棋戦「本因坊戦」が、本因坊の名を今に伝えています。平成21年(2009)に駒札と碁盤が設置された際、今村九段と滝口九段による打ち初め式を執行。現在もこの碁盤に碁を持ち込めば、誰でも実際に碁を打つことができるようですよ。碁盤といえば、洛中のまちなみを表現する「碁盤の目」。碁盤の目のなかにある碁盤で対局できるなんて、京都ならではの光景かもしれません。さて、「囲碁本因坊の寺」とよばれる寂光寺。2度の移転を経て、宝永5年(1708)に現在地の東山仁王門で再興されました。歴代本因坊の墓所があり、本因坊算砂が愛用した碁盤や碁石が寺宝として所蔵されています。囲碁「本因坊」発祥の地(いご ほんいんぼう はっしょうのち)京都市中京区寺町通夷川上ル地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分寂光寺(じゃっこうじ)京都市左京区仁王門通東大路西入ル市バス停東山仁王門下車、徒歩2分

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験