まち歩き

-

BLOGまち歩き

2021.01.11

上賀茂神社の新しい大鳥居

今年は分散参拝として、ゆっくり初詣に出かける人も多いですよね。「上賀茂神社」の呼び名で知られる「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」。下鴨神社(賀茂御祖神社)とともに京都でもっとも古い神社として知られる、世界遺産です。2020年12月27日、上賀茂神社の一の鳥居前に新たな「大鳥居」が建立されました。新春の空に映える、高さ8メートルほど、幅6メートルほどの朱色の大鳥居です。これで、上賀茂神社前の御薗橋から参拝する場合も神社の場所がわかりやすくなりました。上賀茂神社では現在、一の鳥居前の広場から御薗橋にかけて拡幅工事が行われています。工事が終わったあとの景色も今から楽しみですね。普段以上に清らかで神聖な空気が流れているのを感じる、新年の境内。奉納された書道の「丑」や、竹細工の「丑」みくじ結びなども参拝者を出迎えてくれます。中門に吊るされたお正月飾りの「吉祥宝船」は、その下をくぐると福を授かることができる縁起物。宝船が穏やかな世界を運んできてくれますように。社務所では、上賀茂神社オリジナルの「疫病終息祈願してマスク」も頒布されています。ご神紋の二葉葵があしらわれた、大人サイズの立体型マスクです。事前に祈祷されたマスクで、マスク生活も神聖な気持ちで乗り越えることができる気がします。上賀茂神社(賀茂別雷神社)/かみがもじんじゃ(かもわけいかづちじんじゃ)京都市北区上賀茂本山339京都市バス停上賀茂御薗橋下車、徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.01.06

錦天満宮の「非接触祓鈴装置」

新年おめでとうございます。本年も「きょうのちしん」をよろしくお願いいたします。このお正月、丑年にあやかって天神さんへお参りした人も多いのではないでしょうか。私は錦市場の東端、新京極商店街の中に建つ「錦天満宮」へ。密を避けるため、三が日を過ぎてから参拝しました。鳥居の両端がビルの壁を貫通していることでも知られる「錦の天神さん」。境内のユニークな仕掛けも見どころです。まずは、人の気配で神楽が鳴り、獅子舞が動く「からくりおみくじ」。初穂料を入れるとおみくじを運んでくれる獅子の姿に、笑みがこぼれます。そして、ボタンを押すと拍子木の音が聞こえ、紙芝居が始まる「紙芝居ロボット」。御祭神・菅原道真公のご誕生から錦天満宮の由緒を、イラストと音声で紹介してくれます。また、このコロナ禍で気持ちよく参拝できる工夫も見られました。お賽銭箱の前には「非接触祓鈴」が置かれ、手をかざすと鈴の音が鳴る仕組みに。鈴尾に手を触れずに神拝することができるようになっています。さらに手水舎は、ひしゃくを使わず竹筒を通して手で水を受けられるように。このご時世に配慮された工夫の数々に頭が下がる思いです。境内の「撫で牛」も、今は心の中でなでることでご利益を授かることができそうですね。錦天満宮(にしきてんまんぐう)京都市中京区新京極通四条上ル中之町537阪急京都河原町駅から徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2020.12.23

北野天満宮の前身といわれる「文子天満宮」

毎月25日は「天神さんの市」。北野天満宮で開かれる恒例のご縁日で、参道に骨董や植木など多彩な露店が立ち並びます。北野天満宮は、いわずと知れた天神信仰発祥の地。そんな北野天満宮の前身とも伝えられている、"天神信仰発祥の神社"があるのをご存じでしょうか。それは、北野天満宮と同じく菅原道真公を御祭神に祭っている「文子(あやこ)天満宮」です。文子とは、道真公の乳母を務めていたという多治比文子(たじひのあやこ)のこと。道真公は無罪の罪で大宰府(現在の九州)に左遷され、失意のうちに亡くなります。没後、文子に「右近の馬場に社殿を建ててまつれ」との道真公の託宣(お告げ)が下ったとか。右近の馬場とは、現在の北野天満宮のあたり。しかし当時、文子には社殿を建てる力がなかったといいます。そこで西京七条(現在の西ノ京)の自宅の庭前に、小さな祠を建てて道真公を崇めました。これが文子天満宮の起源といわれています。そしてのちに、文子によって道真公の御霊(みたま)が右近の馬場に移されたのだとか。今や全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社として名をはせる、北野天満宮。その創建のきっかけを作ったのが、道真公を育てたといわれる多治比文子だったのですね。洛陽天満宮25社のひとつに数えられている、文子天満宮。JR京都駅から北に歩いて10分ほどの場所ですが、普段はひっそりとしています。文子(ふみこ)さん、あやこさん、名前に「あや」を含む人の守り神としても崇敬されているとか。これらの名前の人は「全国文子会」への参加資格もあるそうですよ。本殿の奥には道真公が太宰府へ左遷される際に立ち寄り、腰掛けたという「腰掛石」が鎮座。文子天満宮は、この地を含めて北野天満宮の末社など京都市内に4ヶ所あるのも興味深いですね。さて、北野天満宮では、12月25日(金)に「終(しま)い天神」が開かれます。毎月の「天神さんの市」の締めくくりとなる、師走の風物詩です。また、文子天満宮では、12月31日(木)に「大祓 人形(ひとがた)焼納」が行われます。そして来年の干支は、丑(うし)。ひと足早く、天神さまのお使いのお牛さまにも参拝してみてはいかがでしょうか。文子天満宮(あやこてんまんぐう)京都市下京区間之町通花屋町下ル天神町400JR京都駅から北へ徒歩10分北野天満宮(きたのてんまんぐう)京都市上京区馬喰町市バス停北野天満宮下車、徒歩すぐ

-

BLOGまち歩き

2020.12.09

京都で異国を味わう① 本格ドイツ料理とビール「カフェ・ミュラー」

気軽に海外へ行けなくなった今、京都で異国の文化や料理に親しみませんか?京都には外国の文化を身近に感じられる施設が点在しています。川端荒神口の「ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川」は、ドイツの文化機関。語学部では、初心者から上級者までさまざまなレベルのドイツ語講座が開講されています。図書室には、近年の芸術・文化やライフスタイルなど、ドイツに関する書籍や雑誌を配架。ドイツの映画やドキュメンタリーのDVDも、地階のメディアラウンジで鑑賞できます。もっと気軽にドイツを体験するなら、やはりグルメですよね。併設のカフェレストラン「カフェ・ミュラー」で、本格的なドイツ料理を楽しみましょう。ワンプレートランチを味わうのも、ドイツビールとソーセージで乾杯するのもおすすめです。ビールは、バイエルン地方に醸造所を持つフルーティーな白ビール「エルディンガー」など。ソーセージは「自家製粗挽き焼きソーセージ」や「自家製茹で白ソーセージ」などを用意。ケチャップとカレーパウダーをかけた「カリーヴルスト」は、ドイツの屋台の味だそうですよ。手入れされた中庭を望む店内に配されているのは、すべてドイツ製という家具や調度品、食器。気候のよい季節に、中庭でランチをするのも楽しみです。現在は1組3名までの入店となり、入店人数や席数のほか、提供メニューも限定されています。ひとりランチやカフェを楽しみながら、洗練されたドイツ空間を堪能してはいかが?クリスマスツリーやアドヴェントカレンダーなど、この季節ならではの装飾にも心が躍ります。カフェ・ミュラー京都市左京区吉田河原町19-3京都バス停荒神口下車、徒歩2分

-

BLOGまち歩き

2020.12.07

関西の「ラグビー第一蹴の地」

12月7日は「ラグビー国際試合記念日」。関西の「ラグビー第一蹴の地」が、下鴨神社(賀茂御祖神社)・糺の森にあります。明治43年(1910)、関西で初めてラグビーの練習が行われたという「雑太社(さわたしゃ)」です。当時、国内で唯一のラグビー部を持っていた慶応義塾生(現在の慶應義塾大学)。彼らからラグビーを伝授されたのが、旧制第三高等学校(現在の京都大学)の生徒だったとか。その練習の際に、初めてラグビーボールが蹴られたのが、雑太社前の馬場。これは、「第三高等学校嶽水会蹴球部」が結成されるきっかけにもなったといわれています。翌年には、ラグビーの国内チームで初の慶應義塾と旧制第三高等学校の公式試合が行われました。もとは京都御所の鎮祭社として、鴨社神舘御所内の雑太という字地にまつられていたという雑太社。現在の社は、平成29年(2017)に式年遷宮事業の一環で再興されたものです。御神祭「神魂命(かんたまのみこと)」の「魂」が「玉」に通じるとして、ラグビー関係者の祈願所に。絵馬はもちろん、お賽銭箱や鈴もラグビー型なのがユニークですよね。ラグビー型の絵馬は、雑太社の南にある河合神社の授与所で手に入れることができますよ。河合神社は「サッカー必勝の守護神」、下鴨神社は新春の神事「蹴鞠はじめ」でも知られています。神魂命は、サッカーや蹴鞠の神様「大伊乃伎命(おほいのきのみこと)」の先祖だそうですよ。昭和44年(1969)に、旧制第三高等学校の蹴球部OBによって「第一蹴の地」の記念碑が建立。石碑にはラグビーボールの模様も施され、全国からラグビー関係者が参拝に訪れています。第一蹴から110年が経った今、まさに「第57回 全国ラグビー大学選手権大会」の真っただ中です。関西大会では同志社大学が2位、京都産業大学が3位となり、12月13日(日)に行われる3回戦へ。ラグビーの聖地より、それぞれの大学チームの健闘を祈りたいですね。雑太社(さわたしゃ)京都市左京区下鴨泉川町2‐21(下鴨神社・糺の森内)市バス停下鴨神社前下車、徒歩3分または糺ノ森下車、徒歩6分※残念ながら、同志社大学はラグビー部員の新型コロナウイルス集団感染のため、全国ラグビー大学選手権大会の3回戦出場は辞退となりました。

-

BLOGまち歩き

2020.11.28

叡山ケーブルとロープウェイで晩秋の京都を一望

晩秋の京都市街を、ケーブルカーやロープウェイの車窓から一望しませんか?比叡山のふもと、ケーブル八瀬駅から比叡山中腹までの1.3kmを結ぶ「叡山ケーブル」。561mの高低差は日本一を誇り、終点のケーブル比叡駅まで約9分間の空中散歩を楽しめます。12月6日(日)までの土・日曜、祝日は叡山ケーブルのナイター営業を実施。叡山ケーブルの車窓やケーブル比叡駅から、京都の夜景を楽しむことができますよ。比叡山中腹から比叡山頂駅までは「叡山ロープウェイ」で約3分間、486mの空中散歩を。日本初の"空中ケーブル"として、昭和3年(1928)10月に登場した歴史あるロープウェイです。開業当時は、高祖谷から比叡山延暦寺の西塔を繋ぐルートだったとか。終点の比叡山頂駅からは、シャトルバスで世界遺産「比叡山延暦寺」へアクセスできます。気がつくと、すぐそこまで来ている冬の足音。叡山ケーブル、叡山ロープウェイともに、2021年は1月4日(月)より冬期休業に入ります。八瀬から比叡山へは、今のうちにお出かけくださいね。詳細は叡山ケーブル・ロープウェイの公式ウェブサイトで確認してください。https://eizan.keifuku.co.jp/

-

BLOGまち歩き

2020.11.25

秋の空に映える、堀川通のイチョウ並木

京都の秋といえば、カエデの紅葉を思い浮かべる人が多いですよね。澄んだ秋の空に映えるイチョウ並木の黄葉も見事なものです。イチョウは生命力が強く、葉は水分を多く含んでいるといわれています。そのため、火災から守る木として古くから神社やお寺で重宝されてきました。あちらこちらの街路樹にもイチョウの木が植えられ、光を浴びて美しい黄金色に。なかでも堀川通は、今出川通から紫明通あたりまでイチョウ並木が続く名所です。中央分離帯には、堀川の水の流れに沿って「堀川せせらぎ公園」が整備されています。寺之内通から上立売通にかけて第一・第二・第三公園があり、イチョウの絨毯もすてき。木の下に立つと風を受けてイチョウの葉がひらひらと舞い落ち、風情満点です。ギンナンの香りに包まれながら、イチョウ狩りを楽しんでみるのもよさそうですね。堀川紫明にある「淡交社」のビルに描かれたロゴマークは、赤と黄色の2枚のイチョウ。淡交社は、茶道の家元・裏千家と繋がりの深い京都の出版社です。裏千家の茶室「今日庵」の露地には、千宗旦の手植えとされる「宗旦銀杏」が。イチョウは、裏千家や淡交会のシンボルマークとしても知られています。堀川紫明のイチョウの木越しに淡交社のイチョウのマークを望むのは、この季節だけの光景です。また、紫明通には賀茂街道から新町通にかけて「紫明せせらぎ公園」があります。木々の間を流れる小川に浮かぶイチョウの葉など、こちらも風情があって散策にぴったり。中央分離帯でありながら、地元の人の憩いのスポットとなっています。堀川通や紫明通の中央分離帯で見られる低花木類は、京都市街路樹「道路の森づくり」事業の一環。地球温暖化対策の推進を目的として、家庭ごみ有料指定袋の収入によって整備されているとか。京都市の黄色い家庭ごみ袋を手にするたびに、黄金色のイチョウが目に浮かびそうです。「紅葉」と書いて「こうよう」「もみじ」。「銀杏」と書いて「いちょう」「ぎんなん」。赤や黄色に染まる木々を愛でながら、日本語の奥深さにも改めて気づかされる晩秋です。堀川せせらぎ公園京都市上京区堀川通(紫明通~今出川通間)紫明せせらぎ公園京都市北区紫明通(賀茂街道~新町通間)

-

BLOGまち歩き

2020.11.19

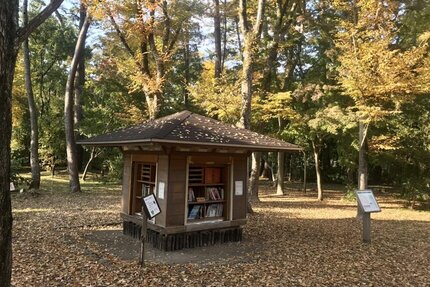

秋色に染まる京都御苑「森の文庫」

秋が深まると、陽だまりのなかで読書や物思いにふけるのも至福のひとときですね。「森の博物館」とよばれる自然豊かな京都御苑の木々も赤や黄に色づき、見ごろとなっています。そんな京都御苑の一角に、とっておきの読書スポットがあるのでご紹介します。京都迎賓館の北側に広がる「母と子の森」の中にある「森の文庫」です。4月から11月末の雨の日を除く毎日、朝から夕方ごろまで開設される木立の中の本棚。本を持ち出すことはできませんが、誰でも木のベンチや木陰で自由に読書を楽しめます。11月も後半に入ったというのに、初夏のような陽気が続いたこの1週間。陽だまりのベンチに腰をかけていると、時も季節も忘れてしまいそうです。「森の文庫」に並べられているのは、子ども向けの自然科学系の本や絵本などが中心。付近には野鳥の水飲み場「バードバス」も設置され、鳥のさえずりも心地よいBGMに。京都御苑で見られる野鳥などの生き物を、本棚の図鑑で調べることもできます。12月に入ると本棚の扉は閉鎖されますが、母と子の森は引き続き出入り自由。京都御苑は銀杏や紅葉が美しい場所としても知られ、母と子の森にも秋の風情が広がっています。広い苑内を散策したあとに立ち寄る休憩スポットとしてもおすすめですよ。京都御苑 森の文庫(きょうとぎょえん もりのぶんこ)京都市上京区京都御苑3市バス停府立医大病院前から徒歩10分「森の文庫」の開設期間は4月1日~11月30日の9~16時ごろ※期間中も、雨の日は本棚の扉が閉鎖されます。

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験