まち歩き

-

BLOGイベント

2020.08.31

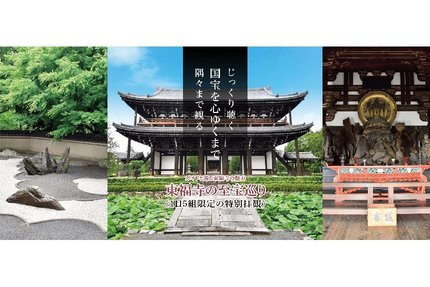

1日5組限定の特別拝観「東福寺の至宝巡り」

コロナ禍でこれまでのような観光が難しくなっている中、臨済宗東福寺派大本山 東福寺(京都・東山区)では、1日5組限定で寺のスタッフがガイドとして同行し、通常は一般非公開の文化財など各所を案内してくれる「東福寺の至宝巡り」を行っています。この特別拝観では、東福寺「伽藍面」を象徴する禅宗現存最古・最大の三門(国宝・一般非公開)、書院造と寝殿造の名残をとどめ現存する日本最古の方丈建築である龍吟庵(国宝・一般非公開)を巡り、「国指定名勝 東福寺本坊庭園」では本坊庫裡で煎茶が用意されています。さらに拝観特典として、特別未公開の御朱印も授与されます。「東福寺の至宝巡り」は9月30日(水)まで、拝観料は1人5,000円。※写真は「東福寺の至宝巡り」ウェブサイトから転載【東福寺の至宝巡り】 https://guide.tofukuji.jp/申し込み(電話) 075-561-0087

-

BLOGまち歩き

2020.08.29

スポーツの守護神として知られる「白峯神宮」

秋の気配が漂い始めると、体を動かしたくなってきますね。京都御苑の西北にある「白峯神宮(しらみねじんぐう)」。和歌と蹴鞠(けまり)の宗家として名を馳せた公卿・飛鳥井家の邸跡に創建されました。摂社の「地主社」に祀られているのは、「まり」の守護神とされる精大明神。現在は、サッカーをはじめとする球技全般とスポーツの守護神として崇められています。選手や球技関係者からの信仰も厚く、境内には多彩な球技のボールが奉納されているのも特徴です。境内で目を引くのは、蹴鞠を興じるための「鞠庭(まりにわ)」。例年4月と7月に、平安装束を身にまとった蹴鞠保存会による「蹴鞠奉納」が執り行われます。平安時代中期以降、宮中や公家で盛んに行われたという「鞠会」。江戸時代には、一般庶民も「蹴鞠」を楽しむようになったといわれています。白峯神宮の境内には、「石鞠(いしまり)」のついた「蹴鞠の碑(けまりのひ)」も鎮座。碑に埋め込まれた「撫で鞠(なでまり)」を手で一回転させると、球運を授かることができるとか。蹴鞠のルールは「落とさずにパスすること」。そのことから、学力向上のご利益もあるといわれています。私ももっと早くにお参りできていたら、文武両道を目指すことができたのかもしれません。白峯神宮(しらみねじんぐう)京都市上京区今出川通堀川東入ル飛鳥井町261地下鉄今出川駅から徒歩10分

-

BLOGまち歩き

2020.08.28

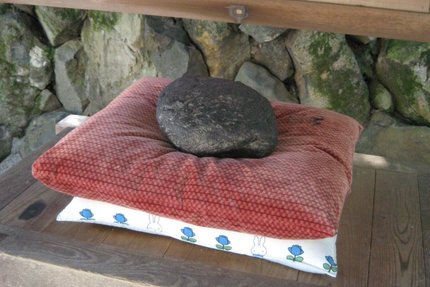

持ち上げて軽いと願いが叶う!? 今宮神社の神占石「あほかしさん」

西陣の町娘から徳川5代将軍・綱吉の生母となったお玉の方(桂昌院)ゆかりの「今宮神社」。良縁開運と健康長寿の神を祀り、お玉の方にあやかり玉の輿のご利益もあるといわれています。本殿にお参りしたあとに試したいのが神占石(かみうらいし)の「阿保賢(あほかし)さん」。「重軽石(おもかるいし)」ともよばれ、石を持ち上げて軽く感じると願いが成就するとか。まず、軽く手の平で三度石を打ちます。そして持ち上げると、えっ......めっちゃ重い!?ならば、願いを込めて手の平で三度撫でて持ち上げてみてください。軽くなっていると、玉の輿も夢ではないかもしれません。また、石を撫でた手で体の弱った部分を撫でると回復を早めるといわれています。毎月1日には、境内で「手作りフリーマーケット」が行われている今宮神社。足どりも軽く、掘り出し物などを探しに出かけてみてはいかがでしょうか?今宮神社(いまみやじんじゃ)京都市北区紫野今宮町21市バス停今宮神社前すぐ

-

BLOGまち歩き

2020.08.26

ビルと共存する寺社仏閣①四条寺町「火除天満宮」

京都観光では、寺社仏閣めぐりを楽しみにしている人も多いですよね。まちを歩いていると、思いがけない場所でお寺や神社に出会うこともあります。にぎやかな寺町通の四条を下がった東側、ビルと塀の隙間に立つのが「火除天満宮」。敷地内の地下にはライブハウスの「都雅都雅(とがとが)」が入る、なんとも独特な立地です。安土桃山時代、六条通あたりに菅原道真公の像を祀ったのが始まりとされる、火除天満宮。移転を繰り返し、豊臣秀吉公の区間整理によって現在地に移ってきたのは戦国末期のことだとか。元治元年の蛤御門の変で類焼を免れたことなどから火除け信仰も厚く、「ひぶせ」とも。現在は高島屋や藤井大丸などに囲まれ、隙間を縫うように立つ鳥居をくぐって境内へすすみます。まるでビルの廊下のような細い参道の先に、本殿やお社、天神さんならではの「なで牛」が鎮座。にぎやかな繁華街の中で、心が落ち着く空間となっています。独特といえば、こちらの御朱印もユニーク。御朱印そのものはスタンプ印ですが、受け取る場所が斜め向かいの「岡本鏡店」なのです。お店に入って店員さんに御朱印をお願いすると、日付を入れて授与してくださいますよ。定休日を除く営業時間内のみの受付となるので、事前に確認のうえお出かけくださいね。もともと、大雲院の鎮守社であった火除天満宮。大雲院は東山に移転し、跡地は京都高島屋の駐車場の一部となっています。岡本鏡店から火除天満宮を望むと、ビルの奥に鳥居が立っているのが見えます。火除天満宮(ひよけてんまんぐう)京都市下京区寺町通四条下ル東側貞安前之町613阪急京都河原町駅から徒歩5分

-

BLOGまち歩き

2020.08.21

扇発祥の地を伝える「扇塚」

コロナ禍にあるうえ連日の猛暑で、外出時の対策を万全にしたい今日このごろ。日傘や小型の扇風機を手に、暑さをしのいでいる人をよく見かけます。小型の扇風機がここ最近の夏アイテムとして定着するなか、私がこの夏も重宝しているのは扇子。扇子を広げると気分が変わり、あおぎながら背筋も少しシャンとする気がします。扇子といえば、五条大橋の西北詰にある史跡「扇塚(おうぎづか)」をご存じでしょうか。かつて、この地には平安時代に創建された「御影堂(みえいどう)」とよばれるお寺がありました。扇の発祥地として知られるお寺で、扇塚は昭和35年(1960)に当時を偲んで設立されたものです。平安末期の一ノ谷の合戦で、平家の武将・平敦盛が亡くなったあと、敦盛の妻が出家。夫の菩提を弔うために尼となって御影堂へ入り、寺僧とともに扇を折り始めます。その扇はやがて「御影堂扇(みえいどうおうぎ)」とよばれ、広く名が知れ渡るように。このエリアに扇職人が多く移り住み、長く京扇子の名産地として栄えたといわれています。平氏のリーダー・平清盛の甥であり、若くして笛の名手と称された平敦盛。扇塚のすぐ近くには、牛若丸(源義経)と弁慶の像が立っています。一ノ谷の合戦で、敦盛は源義経率いる源氏軍の武将の討ち入りによって、わずか16歳で絶命。夕暮れに因縁を思いながら扇子を広げると、遠く敦盛の笛が風に乗って聞こえてくる気がします。扇塚(おうぎづか)京都市下京区下材木町京阪清水五条駅から徒歩3分「体験知新」では、「京扇子絵付け体験」もご紹介しています。こちらもぜひ、チェックしてみてくださいね。

-

BLOGまち歩き

2020.08.19

京のお地蔵さま② 北白川「子安観世音(太閤の石仏)」

この夏は、地蔵盆が中止になった町内も多いのではないでしょうか。京都のまちには、さまざまなお地蔵さまが祀られています。今回は、一目見ると忘れられなさそうな観音さまをご紹介します。今出川通北白川、銀閣寺へ続く交差点。そこに、高さ2メートルほどの大きな石仏が安置されています。古くから子どもたちの成長や安全を見守ってきた「子安観世音(こやすかんぜおん)」。「太閤の石仏(たいこうのせきぶつ)」ともよばれる観音さまで、鎌倉時代の作とされています。自由に動き出すという噂が流れ、安土・桃山時代には太閤・豊臣秀吉のお気に入りに。秀吉公は観音さまを自分の近くに置くため、聚楽第(じゅらくだい)へ連れて帰ります。すると、北白川へ帰りたいと観音さまが夜ごとうめき声を上げたため、秀吉公は降参。仕方なく元の場所に戻したという、なんとも不思議な逸話が残されています。秀吉公が聚楽第に連れて帰る際に首を切ったことから、「首切観音」などの異名もあるとか。子安観世音が祀られているのは、かつて「白川の村」とよばれていた地域の入口。ここは当時、洛中から洛外の北へ向かう人々にとっての交通の要所だったといわれています。子安観世音の脇には、小さなお地蔵さまがたくさん安置された祠(ほこら)も。これらのお地蔵さまたちは、今出川通が整備された当時に地中から発掘されたものだそう。子安観世音とともに、子どもたちや町内の安全を見守っています。白川の村は、平安時代ごろより花の行商をしていた「白川女(しらかわめ)」で知られています。摘みたての花が入った籠を頭にのせ、花を売り歩く姿は時代祭の行列でもおなじみですね。今でも行商前には子安観世音に献花する習わしがあり、色とりどりの花が供えられています。子安観世音(こやすかんぜおん)京都市左京区北白川西町京のお地蔵さま① 祇園・白川「なすあり地蔵菩薩」は こちら時代風俗行列の最後を飾る「白川女献花列」 は こちら

-

BLOGまち歩き

2020.08.14

ひやしあめで暑気払い

京都や関西の夏の定番ドリンクといえば、ひやしあめ。ひやしあめとは、麦芽の水あめをお湯で溶かして生姜を加え、水と氷で冷やした飲み物です。専用の機械からカップに注いでもらい、グイッと飲み干すと暑さが吹き飛びます。暦の上では立秋を過ぎたとはいえ、猛暑続きでまだまだ冷たいものが恋しい季節。和菓子店や茶店の店頭では、「ひやしあめ」の暖簾(のれん)が揺れています。最近は、京都でも店頭で昔ながらのひやしあめを飲めるお店が少なくなってきました。錦市場の「畑野軒老舗」では、500mlのペットボトルに自家製のひやしあめを入れて販売。冷凍された状態で提供されるので、保冷剤代わりにしながら溶けごろを飲むことができます。伏見稲荷にある「青山たばこ店」でも、ひやしあめが夏の風物詩。伏見稲荷大社の参拝帰りなどに涼をとるのにおすすめの、レトロなお休み処です。また、夏季に限らず、1年を通してひやしあめを楽しめるお店もあります。岩井製菓が手がける「とにまる」では、こだわりの米あめを使って作る「ひやしあめ」を提供。なかでも「とにまる うじばし通店」は、ひやしあめに特化した専門店です。「ひやしあめ」の暖簾を見かけたら、暑気払いの一杯を求めてみてはいかがでしょうか?「青山たばこ店」や「とにまる」では、ホットな「あめ湯」を味わうこともできますよ。畑野軒老舗(はたのけんろうほ)京都市中京区錦小路通高倉東入ル(錦市場内)阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から徒歩3分青山たばこ店京都市伏見区深草開土口町22JR稲荷駅から徒歩8分とにまる うじばし通店宇治市宇治妙楽171-21(宇治橋通商店街内)京阪宇治駅から徒歩6分今も昔も、底冷えの京都で愛される「あめ湯」とは? はこちら

-

BLOGまち歩き

2020.08.09

京のお地蔵さま① 祇園・白川「なすあり地蔵菩薩」

京都のお子たちの夏の楽しみといえば、地蔵盆。コロナ禍の今年は「テレ地蔵盆」など、インターネットを通じた体験イベントもあるようです。京都のまちを歩くと、あちこちに祀られているお地蔵さま。今回は、祇園の白川沿いで人々を見守るお地蔵さまをご紹介します。花見小路通の白川に架かる「有済橋(ゆうさいばし)」。すでに廃校となった地元の有済小学校にちなんで名づけられ、中国の書経に由来するそうです。有済橋のほとり、白川北通の花見小路通から東大路通に続く道は「なすありの径」として整備。橋のふもとに祀られた「なすあり地蔵菩薩」には、少し変わった由緒があります。ときは昭和29年、花見小路通で水道管工事が行われました。その際になんと、京都市水道局によって、白川の川底からお地蔵さまが掘り出されたのです。発見されるまでの気の遠くなるような歳月を、冷たく暗い川底で耐え忍んでいたお地蔵さま。有済小学校の校歌にうたわれる「たえてしのべばなすあり」にちなんで命名されたそうです。歌詞の意味は、"どんなにつらいことでも、耐えて忍び努力すれば必ず報われ成功する"。コロナ禍の今まさに、なすあり地蔵尊に心を寄せてみてはいかがでしょうか。花見小路通のなかでも人通りが少なく、落ち着いた雰囲気の「なすありの径」。「有済」を逆さまにすると「なすあり」と読めることから、その名がついたともいわれています。

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験