まち歩き

-

BLOGまち歩き

2020.07.28

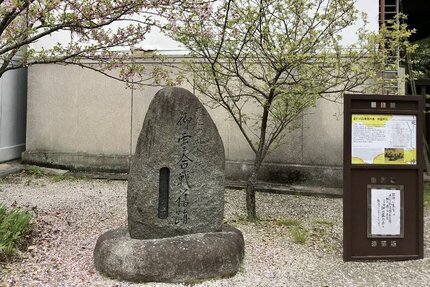

京都に現存するラジオ塔

夏休みの風物詩、ラジオ体操。今年は夏休みが短縮され、ラジオ体操も流動的になっているかと思います。ラジオ放送が日本でスタートしたのは大正14年(1925)のことです。皆さんは「ラジオ塔」をご存じでしょうか?昭和初期から戦時中にかけて、ラジオは高価で一般家庭に普及していませんでした。そこで、屋外に「公共のラジオ受信機」が設置され、近所の人が集う場に。大阪の天王寺公園を皮切りに、多いときで全国に460基が建てられていたといいます。現在は関西の公園を中心に塔のみが残され、そのなかで京都の8基が最多なのだとか。円山公園のラジオ塔は、シンボルの「祇園枝垂桜」から八坂神社へ向かう途中にあります。昭和7年(1932)に設置、戦中の金属回収を経て昭和57年(1982)に修復されたものです。今や歴史的建造物ですが、当時は野球中継などが流れ、ラジオ体操なども盛んだったそう。昭和の時代のマンガやドラマなどでおなじみの、街頭テレビのラジオ版ですね。現在は受信機などが外されていますが、夏の朝にはラジオ体操の音楽が流れてきそうな存在感です。ラジオ塔は船岡山公園、小松原公園、紫野柳公園、橘公園、萩児童公園、ケーブル八瀬駅近くにも。ケーブル八瀬駅近くのラジオ塔も、歴史を感じさせる風貌です。また、御射山(みさやま)公園のラジオ塔はオブジェのように公園に溶け込んでいます。昭和初期は公園に隣接する日彰小学校(現在の高倉小学校)の校庭に設置されていたそう。ラジオ塔の前に立っていると、遠い日の夏休みが目に浮かぶようです。この夏は新しい生活様式として、おうちでラジオ体操を楽しんでいる人もいるかもしれませんね。円山公園(まるやまこうえん)京都市東山区円山町市バス停祇園から徒歩3分御射山公園(みさやまこうえん)京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町282阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から徒歩5分

-

BLOGまち歩き

2020.07.03

蛸薬師通りの名前の由来にもなった「蛸薬師堂 永福寺」

先日の「きょうのちしん」で、半夏生とタコについてご紹介しました。京都でタコといえば、「蛸薬師通り(たこやくしどおり)」を避けて通れないかもしれません。京都の東西の通りのひとつで、東の木屋町通から西の佐井通あたりまで続きます。新京極通と交差する場所にある「蛸薬師堂 永福寺」は、蛸薬師通りの名前の由来になったお寺。境内には「蛸薬師」とよばれる薬師如来の石像が安置され、木彫りのタコの「なで薬師」も。左手で「なで薬師」をなでることで、あらゆる病が癒されるとされています。蛸薬師堂 永福寺には、次のような逸話が残されています。その昔、永福寺の僧侶・善光の母が病に倒れ、好物のタコを所望。僧侶の身で生のタコを買い求めることに躊躇しながらも、母思いの善光は市場へ出かけます。タコの入った箱を持ち帰るところを町の人々に見とがめられ、箱を開けるよう詰め寄られ......善光が薬師如来に救いを求めて念じたところ、なんと、タコの足が八巻の妙法蓮華経に変身!おかげで善光は難を逃れ、母の病もタコが放った光によって回復したと伝えられています。以来、「蛸薬師さん」と親しみを込めてよばれ、霊験あらたかなお寺として信仰されてきたとか。蛸薬師通りの名前の由来には、母思いのひとりの僧侶の姿があったのですね。正式名称は「浄瑠璃山 永福寺(じょうるりざん えいふくじ)」。現在は毎月8日に「大般若会」が勤修され、ガン封じや病気平癒を祈願する人々でにぎわいます。境内で授与される絵馬やお守りには、タコをモチーフにしたものもたくさん。こちらのかわいらしい「蛸薬師さま」は、願いごとと名前を書いて奉納します。境内に納めずに、おうちに祀ることもできますよ。蛸薬師堂 永福寺(たこやくしどう えいふくじ)京都市中京区新京極通蛸薬師東側町503阪急京都河原町駅から徒歩5分※境内は写真撮影禁止です。半夏生とタコの意外な共通点!? はこちら

-

BLOGまち歩き

2020.06.07

歯を大切に③千本鞍馬口の「歯ノ地蔵尊」

6月4日~10日は「歯と口の健康週間」です。前回と前々回の「きょうのちしん」で、京都の歯痛封じの神社とお地蔵さんをご紹介しました。今回ご紹介するお地蔵さんがいらっしゃるのは、千本鞍馬口の南向きバス停前。その名も「歯ノ地蔵尊(歯形地蔵)」です。かつて、鞍馬口通には「逆さ川」とよばれる北向きに流れる小川がありました。そして、千本通をまたいで小さな橋が架かっていたといいます。橋のたもとに祀られていたお地蔵さんは、その場所から「逆さ地蔵」の名で親しまれていたとか。「歯ノ地蔵尊」の祠には、次のような由縁が掲示されています。その昔、仕事帰りの夫を迎えに行った妻が、夫と若い女性が相合傘で歩いて来るのを目撃。逆上した妻は夫につかみかかり、驚いた夫は川の下へ逃げ込み、お地蔵さんの陰に隠れます。気が動転した妻は、夫の肩に思い切り噛みつくという凶行に走ります。ところが、それは夫ではなくお地蔵さんの肩!お地蔵さんの肩にくい込んだ妻の歯は、そのまま抜けなくなってしまいます。近くを通りかかった老僧がお経を読んで助けるも、妻は息絶えてしまうことになりました。......と、なんとも救われない話ですが、お地蔵さんの肩には今も薄く歯型が残っているとか!?いつしか「歯ノ地蔵尊」とよばれ、歯痛封じの信仰を集めるようになったといわれています。健康な歯は人に噛みつくためにあるのではない、という戒めでもあるのかもしれませんね。歯ノ地蔵尊(歯形地蔵)京都市北区千本通鞍馬口上ル紫野十二坊町市バス停千本鞍馬口からすぐ歯を大切に① 歯痛封じにご利益のある「白山神社」 はこちら歯を大切に② 京都・伏見の「ぬりこべ地蔵尊」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2020.06.04

歯を大切に② 伏見・深草の「ぬりこべ地蔵」

先日の「きょうのちしん」でご紹介した、歯痛にご利益のある「白山神社」。本日は、伏見・深草の有野山墓地内の一角に祀られた「ぬりこべ地蔵」をご紹介します。高さ1メートルほどの石仏で、歯痛封じのお地蔵さんとして全国的に知られています。もともとは近くの寺院の境外墓地にあり、土で塗り込められたお堂に祀られていたそう。「ぬりこめ」が、いつしか歯や体の痛みなどを「封じ込める」という意味に転化。「ぬりこめ」が転じて「ぬりこべ地蔵」とよばれるようになったともいわれているとか。お地蔵さんの前にある身代わり石をなで、その手で患部をさすると痛みが和らぐとされています。特に歯痛にご利益があり、毎年6月4日には深草稲荷保勝会による「歯供養」が開催されます。また、日ごろより、遠方に住む人や出歩けない人はハガキや手紙でお参りすることもできます。お地蔵さんの足元には、全国から寄せられた歯痛封じの願いや感謝を伝えるハガキが山積みに。郵便物は「京都ぬりこべ地蔵様」だけでも届くという、広く親しまれたお地蔵さんです。本日から始まる「歯と口の健康週間」、すこやかな歯で過ごしたいですね。ぬりこべ地蔵尊京都市伏見区深草大門町京阪伏見稲荷駅から徒歩5分歯を大切に① 歯痛封じにご利益のある「白山神社」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2020.06.02

歯を大切に①歯痛封じにご利益のある「白山神社」

6月4日は虫歯予防デー、この日から1週間は「歯と口の健康週間」ですね。新型コロナウイルスの影響で、歯科検診や歯の治療に行けていない人もいるのではないでしょうか?実は京都には、歯痛封じにご利益のある神社やお寺、お地蔵さんも存在します。そのひとつが、京都市役所からほど近い住宅街にたたずむ「白山神社」です。こちらの神社には、歯痛にまつわる故事が伝わっています。時は江戸時代中期、女性天皇として知られる後桜町天皇が歯痛に見舞われました。そこで、女官が白山神社から持ち帰った神箸と神塩を、痛む歯につけたとか。すると痛みが治まり、そこから歯痛封じの信仰が始まったといわれています。現在では、歯痛に悩む人だけでなく歯科医師の参拝も見られるという白山神社。社務所で神箸と神塩を授与してもらったら、痛む歯に神塩をつけて歯痛封じを祈願します。歯科医院通いが再開したら、あわせてお参りしてみてはいかがでしょうか?白山神社(はくさんじんじゃ)京都市中京区麸屋町通押小路下ル上白山町243地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分

-

BLOGまち歩き

2020.05.12

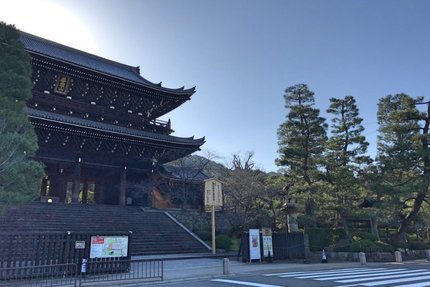

日本最大の木造門が出迎える「知恩院」でひとり

とある平日の午前8時前、自転車で知恩院の前を通ると貸切状態でした。誰もいない知恩院前はすがすがしい反面、「私、ここにいて大丈夫?」と少し不安にも......。浄土宗の総本山・知恩院といえば、参拝者を出迎えてくれる国宝の三門。高さ24メートル、横幅50メートルと、現存する木造門の中では日本最大!徳川2代将軍・秀忠の命で建立されたもので、壮大なスケールに圧倒されます。本当に誰もいない知恩院前。午前8時を過ぎると人の姿が見え始め、安心して帰路の途につきました。浄土宗総本山 知恩院(じょうどしゅうそうほんざん ちおんいん)京都市東山区林下町400市バス停知恩院前下車、徒歩5分

-

BLOGまち歩き

2020.05.04

応仁の乱勃発の地「御靈神社」

先日「きょうのちしん」でご紹介した「水田玉雲堂」。応仁の乱直後の創業と伝わる、御靈神社(上御霊神社)門前の唐板(からいた)店です。京都の人にとって、「先の戦争」が応仁の乱を指すのは定説といわれています。その応仁の乱勃発の地となったのが、御靈神社(上御霊神社)とされています。室町時代、文正2年(1467)1月に、御靈神社の御霊の森で行われた合戦がきっかけだとか。争いは11年にもわたって続き、京都中が焼け野原になったことはご存じのとおり。その痕跡を伝える石碑が、御靈神社の境内に残されています。元の元号の「文正」は縁起が悪いとのことで、合戦が始まった年の3月に「応仁」に改元されました。また、京都の伝統行事「御霊会(御霊祭)」は上御霊神社が発祥ともいわれています。御靈神社周辺では毎年5月1~18日に行われ、子ども神輿などでにぎわいます。※2020年はコロナウイルス拡散防止のため、御霊会の開催が中止になる可能性があります。御靈神社(上御霊神社)/ごりょうじんじゃ(かみごりょうじんじゃ)京都市上京区上御霊前通烏丸東入ル地下鉄鞍馬口下車から徒歩3分応仁の乱直後に創業「水田玉雲堂」の厄除け菓子 はこちら

-

BLOGまち歩き

2020.04.17

ウェブ上でお花見⑧ 隠れた桜の名所「水火天満宮」

全世界が大変な状況の春を迎え、桜色に染まる京都も閑散としています。少しでも気持ちが晴れやかになりますように、ウェブ上でお花見はいかがでしょうか?ガイドブックにあまり載っていない穴場もたくさんご紹介している「きょうのちしん」。今回お届けするのは、全国で最初の天満宮と伝わる「水火天満宮」です。京都の水難や火災を鎮めるべく、後醍醐天皇の勅願により延暦寺の尊意僧正が建立。今から1,000年以上前、延長元年(923)のことといわれています。祭神に菅原道真公をまつり、尊意僧正は道真公の師でもあったとか。由緒や名前のとおり、水難除けや火除けにご利益があるとされる天満宮です。桜の季節は、この小さなお宮さんを包み込むように枝垂れ桜が咲き誇ります。桜の木は風にさらされにくい場所に立っているため、美しい姿が長く続くのも魅力。「扇町(天神)公園」に隣接し、のどかな光景に包まれています。水火天満宮(すいかてんまんぐう)京都市上京区堀川通上御霊前上ル扇町722-10地下鉄鞍馬口駅から徒歩10分 ウェブ上でお花見① 平野神社の桜の季節を合図する「魁(さきがけ)」はこちらウェブ上でお花見② 近衛家ゆかりの「本満寺」はこちらウェブ上でお花見③ 京都御苑「近衛邸跡」の糸桜 はこちらウェブ上でお花見④ 枝垂れ桜のシャワーが降り注ぐ「上品蓮台寺」はこちらウェブ上でお花見⑤ 京都御苑の7不思議のひとつ「桜松」とは? はこちらウェブ上でお花見⑥ 半年間咲き続けている桜が満開を迎えた「妙蓮寺」 はこちらウェブ上でお花見⑦ 教会とイースター(復活祭) はこちら

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験