まち歩き

-

BLOGまち歩き

2021.05.26

「百人一首の日」に詠みたい歌は?

5月27日は「百人一首の日」です。学生時代に百人一首を暗記した人、カルタで遊んだ人も多いのでないでしょうか。飛鳥時代から鎌倉時代に詠まれた和歌が、今も詠み継がれているなんてすてきですよね。百人一首とは、100人の歌人の歌を1人1首ずつ選んでまとめられた和歌集のこと。鎌倉時代の文暦2年(1235)5月27日ごろ、歌人・藤原定家がまとめたといわれています。百人一首をまとめた日、定家は友人の依頼で100人の和歌の色紙を別荘のふすまに飾りつけました。その別荘が京都・嵯峨の小倉山荘だったことが、『小倉百人一首』の名前の由来といわれています。小倉山荘は現存しませんが、嵯峨嵐山の5つの地区に、100首の和歌が刻まれた石碑が散在。世の中が落ち着いたら、百人一首発祥の地で、お気に入りの歌を見つけてみませんか?100首の和歌のなかには、嵯峨の小倉山をはじめ、京都が舞台のものもいくつかあります。上賀茂神社(賀茂別雷神社)の情景を詠んだと思われる歌も、そのひとつです。「風そよぐ ならの小川の夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける」作者は、鎌倉時代初期の歌人・従二位家隆(藤原家隆)。上賀茂神社の境内を流れる御手洗(みたらし)川の一部は、「ならの小川」とよばれています。当時はこの小川のほとりに楢(なら)の木があり、その葉が風に揺れる様子も重ねられているとか。「みそぎ」とは、半年間のけがれを払う神事「六月祓」、つまり「夏越の祓」のこと。上賀茂神社でも、6月30日に「夏越大祓式(なごしのおおはらえしき)」が行われます。まさにこれからの季節に詠みたくなる歌ですが、旧暦では7月1日からは秋。秋の気配が漂うなか、夏の神事を修していた情景を詠んだものなのだそう。ならの小川のほとりにも、この和歌を刻んだ大きな石碑が配されています。楢の木はもうありませんが、今の季節は青もみじが風に揺れ、令和の一首を詠んでみたくなります。思い思いに和歌の世界にひたるもよし。家族でカルタ遊びに興じるもよし。おうち時間が増えたこの機会に、百人一首に親しんでみるのも楽しそうですね。上賀茂神社(賀茂別雷神社)/かみがもじんじゃ(かもわけいかづちじんじゃ)京都市北区上賀茂本山339京都市バス停上賀茂御薗橋下車、徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.05.24

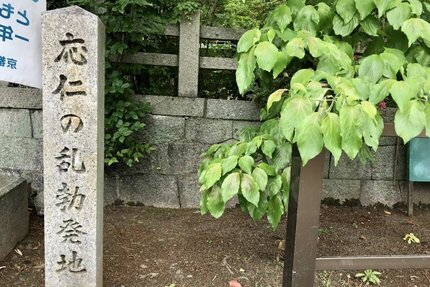

「西陣」の名前の由来にもなった「応仁の乱」

日本の歴史上で、もっとも大規模な内乱のひとつとして知られる「応仁の乱」。室町時代の応仁元年(1467)に勃発し、終息に11年、復興に33年もかかったといわれています。以前の「きょうのちしん」でご紹介した「御靈(ごりょう)神社(上御霊神社)」。「応仁の乱勃発の地」といわれ、応仁元年(1467)1月の「上御霊の戦い」がすべての始まりです。これを皮切りに、いろいろな日にいろいろな場所でいろいろな戦いが勃発しました。京都には、御靈神社以外にも応仁の乱ゆかりの地が点在しています。今回は、応仁元年(1467)5月26日から27日に発生した「上京の戦い」をご紹介します。「上京の戦い」は、8代将軍・足利義政の後継者をめぐり、諸大名が東西両軍に分かれて衝突。西軍の大将は山名宗全、東軍の大将は細川勝元、いずれも室町幕府の武将・守護大名です。宗全率いる西軍が本陣としたのが、堀川通上立売にあった宗全の邸宅。戦火で山名家代々の邸宅も焼失し、宗全は文明5年(1473)、陣中に命を落とします。住宅地の中にひっそりと建つ、山名宗全邸宅跡の石碑で往時をしのぶことができます。西陣織で知られる「西陣」は、応仁の乱で宗全が西に陣を敷いたことが名前の由来だそうですよ。西陣に対して、勝元率いる東軍が東に陣を敷いたのは「東陣」とされました。戦乱のとき、現在の小川通沿いに「小川(こかわ)」とよばれる川が流れていたといいます。小川通寺之内に架かる小さな橋「百々橋(どどばし)」を境に、東が東軍、西が西軍の陣地。東陣は西陣に比べて範囲は狭かったものの、足利幕府の正規軍だったといわれています。いつのころか、東陣のあたりも「西陣」とよばれるようになったようです。現在、この地に百々橋の橋脚を支えた4基の「百々橋の礎石」のうちの1基が残されています。「百々御所(どどのごしょ)」とよばれた「宝鏡寺」の南東、「百々橋ひろば」にあります。細川勝元が率いる東軍の本拠地は、勝元の邸宅と、「花の御所」とよばれた足利将軍家の邸宅。それらの邸宅も消滅しましたが、花の御所は今出川室町交差点から北東一帯に広がっていたとか。それを示す「従是東北 足利将軍室町第址」の石碑が、今出川通室町の交差点に建っています。また、烏丸通今出川の大聖寺門跡の境内では、「花乃御所」の石碑も見られますよ。上立売通烏丸の同志社大学寒梅館の敷地内でも、近年、花の御所の石敷き遺構が発掘されたそう。応仁の乱が終息すると、京都から全国各地に離散していた織物職人たちが戻ってきました。そして、西陣とよばれるようになったこの地で再び織物業が盛んになったとか。京都を代表する伝統工芸品の西陣織が、西陣の名前を今に残したともいえそうです。西陣を散策するときは、応仁の乱のゆかりの地をめぐってみるのもよいかもしれませんね。山名宗全邸宅跡(やまなそうぜんていたくあと)京都市上京区堀川通上立売下ル西入藤木町百々橋の礎石(どどばしのそせき)京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町 「花乃御所」の石碑(はなのごしょのせきひ)京都市上京区烏丸通今出川上ル(大聖寺門跡 境内)応仁の乱勃発の地「御靈神社」はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.05.20

日本で最初の学区制小学校「番組小学校」

5月21日は「小学校開校の日」。京都に、日本で最初の学区制小学校である「番組小学校」が誕生した日です。明治元年(1868)、京都の中心部は上京33、下京23の合計65の「番組(町組)」に整備されます。そして、明治2年(1869)に、65の町組(番組)に64もの小学校が創設されました。その先陣が、5月21日に開校した「上京第二十七番組小学校」と「下京第十四番組小学校」です。すべての子どもが通える学校で、日本の学校制度が始まる3年前のできごとだったとか。時代は幕末から明治の転換期で、東京遷都などにより京都は衰退の危機にひんしていました。そこで復興に向けて立ち上がった町衆たちが、とくに力を入れたのが教育だったのです。5月21日から半年ほどの間に、64の番組小学校すべてが開校したといわれています。上京第二十七番組小学校の開校式が行われたのは、富小路通御池の校舎。明治6年(1873)に柳馬場通御池に移転し、「柳池(りゅうち)小学校」に改称されます。戦後は、6・3・3・4(小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年)の新学制に。それにともない、柳池小学校も昭和22年(1947)より「柳池中学校」になりました。平成15年(2003)に城巽(じょうそん)中学校と統合し、現在は「京都御池中学校」に。京都御池中学校の敷地内に建つ「日本最初小学校 柳池校」の石碑で往時をしのぶことができます。番組小学校からの歴史を持つ小学校は、大半が統廃合を経て、跡地が施設などに利用されています。「京都市学校歴史博物館」もそのひとつで、「下京第11番組小学校」から始まりました。その後「開智小学校」に名称が変わり、平成4年(1992)に閉校するまで123年の歴史を刻んだとか。平成10年(1998)11月より、京都の学校の歴史を伝える博物館として来館者を迎えています。館内には、番組小学校に関するさまざまな資料を所蔵。市内の学校から受け継いだという教科書や教材・教具などの教育資料も充実しています。卒業生などが学校に寄贈したという多彩な美術工芸品も展示されていますよ。緊急事態宣言下の現在は休館中です。再開されたら、京都独自の学校教育について学びに出かけてみてはいかがでしょうか?日本最初小学校 柳池校 碑(にほんさいしょしょうがっこう りゅうちこう ひ)京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町45-3(京都御池中学校前)地下鉄京都市役所前駅から徒歩1分京都市学校歴史博物館(きょうとしがっこうれきしはくぶつかん)京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437阪急京都河原町駅10番出口から徒歩10分http://kyo-gakurehaku.jp/

-

BLOGまち歩き

2021.05.17

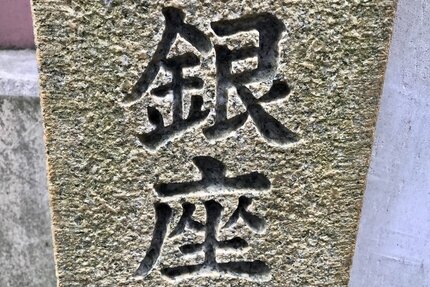

京都・銀座物語② 徳川時代は「銀座」が京都に!?

先日の「きょうのちしん」でご紹介した、高瀬川の「銀座のヤナギ」。銀座といえば、江戸時代、京都には江戸(東京)より先に「銀座」があったのをご存じでしょうか?「銀座」という名前は、京都の伏見が発祥の地ともいわれています。京阪伏見桃山駅の北側に現在も残る、「銀座町」1丁目~4丁目。慶長6年(1601)5月、徳川家康がこの地に銀貨の鋳造所である「銀座」を置いたことが由来です。当時の伏見は日本最大の城下町として栄え、家康によって幕府が開かれたのです。伏見の「銀座」(銀貨鋳造所)は、慶長13年(1608)に京都の両替町(現在の中京区)に移転。現在の烏丸通の1筋西、両替町通の二条・押小路・御池・姉小路・三条あたりといわれています。その後、江戸(東京)に「銀座」(銀貨鋳造所)が移ったのは、慶長17年(1612)のこと。新両替町1丁目~4丁目という町名を経て、明治2年(1869)に銀座1丁目~4丁目ができました。それまでの俗称としての「銀座町」から、正式に「銀座」と称されるようになったのだとか。貨幣の鋳造は江戸中期の「寛政の改革」以降、京都で行われなくなり、明治元年(1868)に廃止。その間には駿府(静岡)や大坂(大阪)、長崎などにも「銀座」が置かれていたといわれています。第1号となった京都・伏見区の銀座町1丁目には、「伏見銀座跡」の石標が残されています。また、京都・両替町通の御池を上がったあたりには「徳川時代銀座遺址」の石標も。ちょうど、京都国際マンガミュージアム(龍池小学校跡地)の西門側ですね。また、当時は銀座(銀貨鋳造所)と同様に「金座」(金貨鋳造所)も設けられました。「徳川時代銀座遺址」から60メートルほど北上すると「徳川時代金座遺址」の石標もありますよ。これらの石標の脇にも「銀座のヤナギ」を植栽してほしいと思うのは私だけでしょうか。徳川時代銀座遺址(とくがわじだいぎんざいし)京都市中京区両替町通御池上る東側地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分徳川時代金座遺址(とくがわじだいきんざいし)京都市中京区両替町通押小路下る東側地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分京都・銀座物語① 京都に里帰りした「銀座のヤナギ」はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.05.15

京都・銀座物語① 京都に里帰りした「銀座のヤナギ」

出町柳、柳馬場(やなぎのばんば)通、柳小路通、柳池(りゅうち)学区......京都には、「柳」のつく地名もいろいろありますね。六角堂 頂法寺、鯖街道口、鴨川、高瀬川、白川、島原大門前など、ヤナギの名所も点在。シダレヤナギは、上京区や中京区などの「区民の誇りの木」のひとつとしても知られています。そのなかで、木屋町の高瀬川沿いに「銀座のヤナギ」とよばれるシダレヤナギがあります。東京都中央区の銀座から京都に"里帰りした"といわれるヤナギの木です。銀座中央通りのシンボルだった柳並木は、大正時代に道路整備によって撤去されました。ところが、昭和初期の『東京行進曲』の大ヒットによって柳並木の復活のラブコールが。歌詞のなかの「昔恋しい 銀座の柳」のフレーズが、地元の人々の郷愁をかき立てたのです。復活を求める地元有志の人々が接ぎ木するなど尽力し、残されたヤナギの木から二世の増殖に成功。そのおかげで、東京・銀座中央通りに柳並木がよみがえったのだとか。そのヤナギの木がなぜ、銀座から京都に"里帰りした"といわれるのでしょうか?じつは「銀座のヤナギ」の親は、六角堂 頂法寺の「六角柳」ともいわれています。そこで、その返礼にと東京から京都に寄贈されたのが「銀座のヤナギ二世」です。平成8年(1996)に、ヤナギの木が似合う高瀬川沿いに植樹されるも、枯れてしまったとか。現在の木は平成25年(2013)6月、松坂屋銀座店の屋上の「銀座のヤナギ四世」が植栽されたもの。高瀬川沿いに沿って、木屋町通と姉小路通が交差する姉小路橋のたもとに立っていますよ。さて、六角堂 頂法寺の「六角柳」は平安時代の故事から「縁結びの柳」として知られてきました。現在は、ヤナギの枝2本におみくじを結ぶことで良縁のご利益があるとされています。「銀座のヤナギ」とも縁が深かったことは、意外にも知られていないかもしれません。青々とした葉が薫風に揺れるこの季節は、とくに風格があって美しいですね。銀座のヤナギ(ぎんざのやなぎ)京都市中京区木屋町通姉小路恵比須町(姉小路橋角)地下鉄京都市役所前駅から徒歩3分六角堂 頂法寺(ろっかくどう ちょうほうじ)京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町地下鉄烏丸御池駅5番出口から徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.05.11

「龍岸寺」が"ナムい"!

先日の「きょうのちしん」でご紹介した、三哲通(塩小路通)。その通りに建つ浄土宗のお寺が、三哲通の名前の由来になったといわれています。元和2年(1616)ごろ、僧・三哲(安井算哲)によって創建されたと伝わる「龍岸寺」です。三哲(安井算哲)の息子は、江戸幕府の初代天文方を務めたという、渋川春海(算哲)。その渋川春海(算哲)の屋敷跡に、お寺が整備されたのが始まりとされています。今、この龍岸寺が、"ナムい"お寺として注目を浴びているのをご存じでしょうか?合言葉は、"一緒にツクろう 新しいお寺のかたち"。"お寺こそ、日本人の信仰文化の拠点!"を信念に、さまざまな取り組みが行われています。なかでも注目は、多彩なメンバーで構成される活動ユニットです。仏具系ポップユニット「佛佛部」は、仏師を筆頭に京都の職人さんたちがアイドルとコラボ。冥土喫茶「ぴゅあらんど」では、メイドの「くーたん」が、隔月で"娑婆留学"に来ているとか!?どちらもお寺での活動再開が待たれますが、おうち時間に楽しめるコンテンツもありますよ。YouTubeチャンネル「龍岸寺ナムナムTV」です。ご住職さんと、小学生の息子さん(えんちゃん)によって、さまざまな動画を配信。週末には、「今週の終わりの会」と称したライブ配信も行われているとか。外出自粛期間中の今、ぜひ視聴して心を整えてみてはいかがでしょうか。また、仏師・三浦耀山さんによる「1日仏像彫刻教室」の11月9日(火)分の募集も行われています。詳細は龍岸寺の公式ウェブサイトで確認してください。お寺の掲示板も名物で、つぶやきはもちろん、カラフルなチョーク画にも見入ってしまいます。浄土宗 龍岸寺(じょうどしゅう りゅうがんじ)京都市下京区塩小路通大宮東入八条坊門町564京都市バス停七条大宮下車、徒歩5分龍岸寺 公式ウェブサイト はこちらYouTubeチャンネル「龍岸寺ナムナムTV」 はこちら三哲通の今を求めて はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.05.09

三哲通の今を求めて

京都の中心部を東西に走る通り。なかでもよく知られているのが、丸太町や三条、四条などのメインストリートですよね。「まるたけえびす」の通り名の歌を覚えることで、中心部の通りを歩きやすくなります。ただ、この通り名の歌は古くからあるので、五条より南の通りは現在とは異なる場合も。たとえば「三哲(さんてつ)」は、現在の「塩小路」通のことだとか。京都駅の北側、京都タワーを望む大きな通りで、駅ビルなどが建ち並んでいます。塩小路通は知っていても、三哲通は聞いたことがないという人が多いかもしれませんね。JRバスの停留所名だった「三哲」は、2020年3月「下京区総合庁舎前」に改称。京都のまちで、三哲の名前がすっかり影をひそめてしまいました。先述の通り名の歌にしても、三哲の部分が異なっているバージョンもあるようです。地図上では、堀川通の西側、岩上通から大宮通の細い道は三哲通として記されています。じつは、三哲通(塩小路通)には、通り名の由来になったとされるお寺が建っています。そのお寺については、次回の「きょうのちしん」でご紹介したいと思います。

-

BLOGまち歩き

2021.04.30

「蹴上のつつじ」が花盛り

今年のゴールデンウイークもおうち時間が増えますね。ウェブ上で旬の京都をお楽しみいただければうれしいです。コロナ禍でも四季折々の花は咲き、「蹴上(けあげ)のつつじ」も花盛りを迎えています。蹴上浄水場内のツツジで、例年より1週間ほど早い開花なのだとか。残念ながら、今年はゴールデンウイークの一般公開はありません。場内も立ち入り禁止ですが、場外から群生するツツジを愛でることはできます。その数は4800本といわれ、地下鉄蹴上駅から三条通を東に沿って見どころが続きます。粟田山の山麓に広がる、蹴上浄水場。日本初の急速ろ過式浄水場として、明治45年(1912年)から給水が開始されました。傾斜地に建てられた施設のため、斜面が崩れないようにツツジが植えられたのだとか。「蹴上のつつじ」は、大正時代から京都市民に人気の名所だったそうですよ。今年は間近で見ることは叶いませんが、変わりなく山肌を彩るツツジに元気をもらえます。丸くなるように刈り込むなど、手入れをしてくださっている職員さんにも感謝です。ツツジ全体の花言葉は「節制」「節度」「慎み」「自制心」など。まさに、コロナ禍の心がまえとして大切なことばかりですね。蹴上浄水場(けあげじょうすいじょう)京都市東山区粟田口華頂町3地下鉄蹴上駅からすぐ※2021年の「蹴上のつつじ」の一般公開はありません。場内への立ち入りも禁止されています。

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験