先日の「きょうのちしん」でご紹介した、高瀬川の「銀座のヤナギ」。

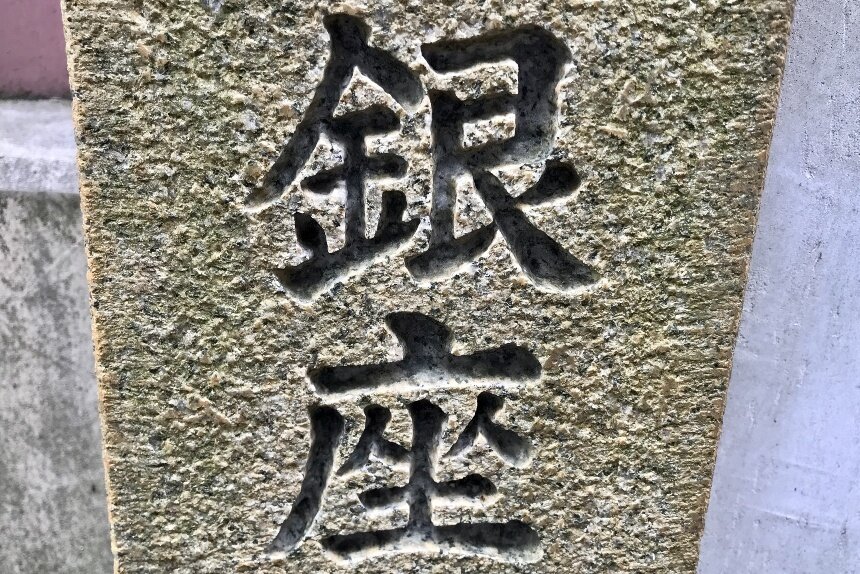

銀座といえば、江戸時代、京都には江戸(東京)より先に「銀座」があったのをご存じでしょうか?

「銀座」という名前は、京都の伏見が発祥の地ともいわれています。

京阪伏見桃山駅の北側に現在も残る、「銀座町」1丁目~4丁目。

慶長6年(1601)5月、徳川家康がこの地に銀貨の鋳造所である「銀座」を置いたことが由来です。

当時の伏見は日本最大の城下町として栄え、家康によって幕府が開かれたのです。

伏見の「銀座」(銀貨鋳造所)は、慶長13年(1608)に京都の両替町(現在の中京区)に移転。

現在の烏丸通の1筋西、両替町通の二条・押小路・御池・姉小路・三条あたりといわれています。

その後、江戸(東京)に「銀座」(銀貨鋳造所)が移ったのは、慶長17年(1612)のこと。

新両替町1丁目~4丁目という町名を経て、明治2年(1869)に銀座1丁目~4丁目ができました。

それまでの俗称としての「銀座町」から、正式に「銀座」と称されるようになったのだとか。

貨幣の鋳造は江戸中期の「寛政の改革」以降、京都で行われなくなり、明治元年(1868)に廃止。

その間には駿府(静岡)や大坂(大阪)、長崎などにも「銀座」が置かれていたといわれています。

第1号となった京都・伏見区の銀座町1丁目には、「伏見銀座跡」の石標が残されています。

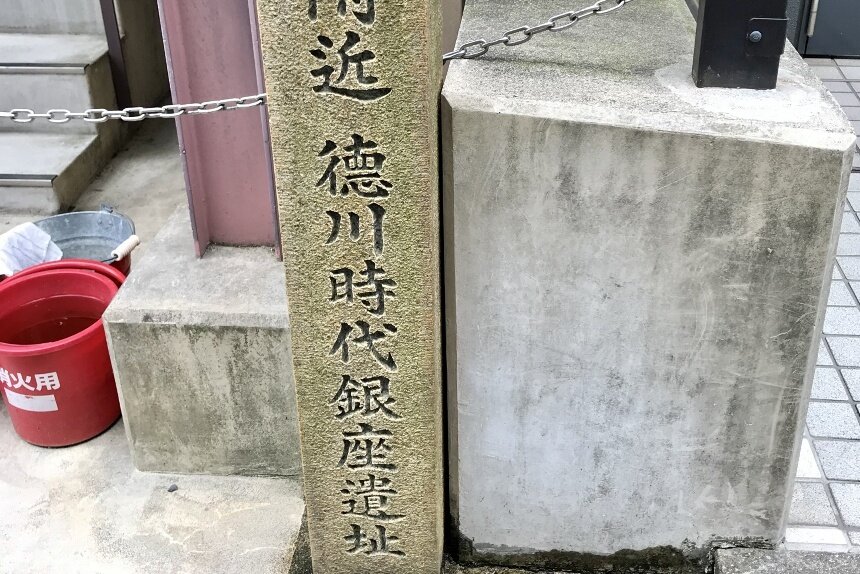

また、京都・両替町通の御池を上がったあたりには「徳川時代銀座遺址」の石標も。

ちょうど、京都国際マンガミュージアム(龍池小学校跡地)の西門側ですね。

また、当時は銀座(銀貨鋳造所)と同様に「金座」(金貨鋳造所)も設けられました。

「徳川時代銀座遺址」から60メートルほど北上すると「徳川時代金座遺址」の石標もありますよ。

これらの石標の脇にも「銀座のヤナギ」を植栽してほしいと思うのは私だけでしょうか。

徳川時代銀座遺址(とくがわじだいぎんざいし)

京都市中京区両替町通御池上る東側

地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分

徳川時代金座遺址(とくがわじだいきんざいし)

京都市中京区両替町通押小路下る東側

地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分

京都・銀座物語① 京都に里帰りした「銀座のヤナギ」はこちら