きょうのちしん

-

BLOG歳時記

2020.07.31

京都のお中元の始まりの日「八朔(はっさく)」

8月1日は「八月朔日(さくじつ)」、縮めて「八朔(はっさく)」とよばれています。「月の最初の日」を意味する「朔日」。京都の八朔といえば、新暦の8月1日に花街で行われる挨拶まわりの風習ですね。例年、八朔には芸妓さんや舞妓さんが正装でお茶屋さんや芸事のお師匠さんのもとへ。「おめでとうさんどす」「おたの申します」などと、日ごろの感謝を伝える伝統行事です。京都のお中元の起源となった日でもあり、各家庭でもこの日よりお中元の挨拶が始まります。また、旧暦の八朔は9月の中ごろで、ちょうど早稲(わせ)の穂が実り出す時期。2020年は、9月17日が旧暦の八朔にあたります。農業を営む人々の間では、お世話になった人々に初穂を贈る風習があったとか。初穂の収穫に感謝し、田の神様に豊作を願ったことから「田の実の節句」などの呼び名も。「田の実」が転じて「頼み」となり、現在のお中元につながっているといわれています。ところで、「はっさく」と聞くと、口の中が酸っぱく、みずみずしくなる気がしませんか?実はあの果物のハッサクは、江戸時代に広島県の浄土寺で偶然、発見されたものだそう。ご住職が「八朔のころには食べられる」と言ったことが、名前の由来だといわれています。もちろん、現在では八朔のころにハッサクは出回らず、主に2~4月に食べごろを迎えます。伝統行事などが相次いで中止、規模縮小される今年も、心豊かで実りある日々となりますように。※2020年はコロナウイルス感染防止のため、五花街での「八朔」行事は行われないようです。

-

BLOGまち歩き

2020.07.28

京都に現存するラジオ塔

夏休みの風物詩、ラジオ体操。今年は夏休みが短縮され、ラジオ体操も流動的になっているかと思います。ラジオ放送が日本でスタートしたのは大正14年(1925)のことです。皆さんは「ラジオ塔」をご存じでしょうか?昭和初期から戦時中にかけて、ラジオは高価で一般家庭に普及していませんでした。そこで、屋外に「公共のラジオ受信機」が設置され、近所の人が集う場に。大阪の天王寺公園を皮切りに、多いときで全国に460基が建てられていたといいます。現在は関西の公園を中心に塔のみが残され、そのなかで京都の8基が最多なのだとか。円山公園のラジオ塔は、シンボルの「祇園枝垂桜」から八坂神社へ向かう途中にあります。昭和7年(1932)に設置、戦中の金属回収を経て昭和57年(1982)に修復されたものです。今や歴史的建造物ですが、当時は野球中継などが流れ、ラジオ体操なども盛んだったそう。昭和の時代のマンガやドラマなどでおなじみの、街頭テレビのラジオ版ですね。現在は受信機などが外されていますが、夏の朝にはラジオ体操の音楽が流れてきそうな存在感です。ラジオ塔は船岡山公園、小松原公園、紫野柳公園、橘公園、萩児童公園、ケーブル八瀬駅近くにも。ケーブル八瀬駅近くのラジオ塔も、歴史を感じさせる風貌です。また、御射山(みさやま)公園のラジオ塔はオブジェのように公園に溶け込んでいます。昭和初期は公園に隣接する日彰小学校(現在の高倉小学校)の校庭に設置されていたそう。ラジオ塔の前に立っていると、遠い日の夏休みが目に浮かぶようです。この夏は新しい生活様式として、おうちでラジオ体操を楽しんでいる人もいるかもしれませんね。円山公園(まるやまこうえん)京都市東山区円山町市バス停祇園から徒歩3分御射山公園(みさやまこうえん)京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町282阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から徒歩5分

-

BLOGイベント

2020.07.23

高台寺・圓徳院で「百鬼夜行展」が開催中

蒸し暑い夏の夜、少しでも涼しく過ごしたいですね。7月26日は「幽霊の日」というのをご存じでしょうか?江戸の「東海道四谷怪談」にちなんで制定されたそうですが、京都にも幽霊にまつわる逸話が多数。平安時代の京都には亡骸を洛外へ運び、野ざらしにして風葬する習慣があったといいます。その代表的な場所が、鳥辺野(とりべの)、化野(あだしの)、蓮台野(れんだいの)です。鳥辺野の北に位置する高台寺周辺では、幽霊や妖怪の姿が多く目撃されてきたとか。供養も兼ねて、高台寺と圓徳院では、毎年夏に「百鬼夜行展」が開催されます。今年も8月31日まで開催中で、境内ではユーモラスなおばけ提灯が出迎えてくれます。方丈には、高台寺が所蔵する新旧2本の百鬼夜行絵巻や河鍋暁斎の地獄太夫の掛軸などを展示。昨年奉納された中国出身の画家・藤井湧泉氏による「妖女赤夜図」の襖絵も同時期に公開されます。8月1日~18日には夜間特別拝観も開催される予定なので、あわせて楽しむのもおすすめ!現代の夏の京都で、幽霊や妖怪たちに思いを馳せてみてはいかがでしょうか?詳細は高台寺の公式ウェブサイトでチェックしてください。高台寺 公式ウェブサイトhttps://www.kodaiji.com/

-

BLOGお店

2020.07.21

「自家製麺 天狗」の冷麺

涼しげな「冷麺」ののぼりに引き寄せられる、夏の昼下がり。京都御苑の東側、河原町荒神口に店を構える自家製麺の「天狗(てんぐ)」へ。こちらの冷麺には、自家製の「ささめん」が使われています。ささめんとは、自家製の出汁と合うように作られた細ストレートの中華麺のこと。細切りのキュウリや焼き豚との相性もよく、中華ダレにもよく絡んでツルツルとのどを通ります。隠し味にうどんの出汁が使われているという醤油ベースの中華ダレは、甘くコクのある味わい。練り辛子のほかに自家製のマヨネーズが添えられ、味の変化を楽しめるのも魅力です。ささめんはもちろん、うどんなど麺類はすべて自家製というこだわりの「天狗」。歩くだけで汗ばむ季節、ここでしか味わえない冷麺でクールダウンしてはいかがでしょうか?自家製麺 天狗(じかせいめん てんぐ)京都市上京区河原町通荒神口上ル宮垣町80 ラヴァリエ1階市バス停荒神口すぐ

-

BLOGニュース

2020.07.18

立誠ガーデン ヒューリック京都が開業式典 7月21日にオープン

京都市中京区の小学校跡地にホテルや商業施設などの入る複合施設が7月21日にオープンするのを前に、18日は記念式典が開かれました。 京都の繁華街・四条河原町にほど近い立地に開業するのは、複合施設「立誠ガーデン ヒューリック京都」です。元立誠小学校の校舎を活用した建物と8階建ての新築棟からなり、発酵食品などを扱うカフェなど8店舗が入るほか、自治会の活動スペースや図書館もあり地域コミュニティの拠点としても利用されます。 また、施設内に開業する「ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC」は、最上階のレストランから東山の景色が一望できます。 「立誠ガーデン ヒューリック京都」は7月21日にグランドオープンです。

-

BLOGお役立ち情報

2020.07.18

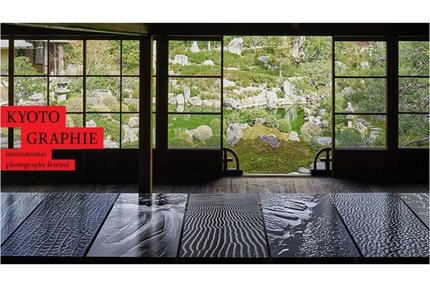

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」のクラウドファンディング

京都のさまざまな行事やイベントにも、新型コロナウイルスが影を落としています。「KYOTOGRAPHIE(キョウトグラフィー)京都国際写真祭」も、資金難の危機に。京都の神社仏閣や近現代建築などを舞台に展開している、日本でも希少な国際写真祭です。公募型写真フェスティバル「KG+」など、これまでに100近くの関連イベントも同時開催。若手写真家の発掘・支援にも力を入れ、国際的な情報発信や交流の場にもなっています。伝統工芸職人や最先端テクノロジーとのコラボなど、京都ならではの斬新な企画も見どころ。京都のまちを国内外の新進気鋭アーティストの作品が彩る、注目の写真祭です。8回目となる2020年は、春から秋(9月19日~10月18日)に開催が延期となりました。無事に開幕することを願って、クラウドファンディングのプロジェクトが始動しています。新しい生活様式の中で京都のアートを楽しむためにも、支援の手を差し伸べませんか?プロジェクト期間は、2020年8月31日の23時まで。詳細は公式ウェブサイトをチェックしてください。KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 プロジェクトページ はこちら写真:アルフレート・エールハルト / 両足院(建仁寺山内) / 2019年開催 / 会場撮影 浅野豪

-

BLOG歳時記

2020.07.16

祇園祭期間にだけ開放される「御手洗井」とは?

四条烏丸のビルの一角に、祇園祭の宵々山から還幸祭にかけて開放される井戸があります。烏丸通の東側、蛸薬師通と錦小路通の間にある「御手洗井(みたらいい)」。普段は木の柵で閉鎖されてひっそりとしているため、気づかずに通り過ぎている人も多いのでは?例年、7月14日に提灯やしめ縄が飾られ、15日の早朝に井戸開きが行われます。井戸開きのあと、24日までは井戸から湧き出る名水で手を清め、のどを潤すことができます。コロナ禍にある今年は山鉾巡行や神輿渡御などは行われず、御手洗井も開放されていないようです。周辺の町名「手洗水町(てあらいみずちょう)」の由来にもなった、由緒ある御手洗井。来年は無事に祇園祭が執り行われ、井戸も開かれるよう願うばかりです。御手洗井(みたらいい)京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町

-

BLOG歳時記

2020.07.14

祇園祭にまつわる宝物を紹介する「六角堂・池坊 屏風祭」がオンラインで公開中

聖徳太子の創建と伝わる「六角堂 頂法寺(ろっかくどう ちょうほうじ)」。「華道家元池坊(いけのぼう)」が代々住職を務め、「いけばな発祥の地」として知られています。六角堂に隣接する池坊会館3階の「いけばな資料館」では、祇園祭期間に屏風祭を開催してきました。祇園祭の風習を継承する夏の特別開館で、池坊に伝わる屏風がお披露目される機会です。今年は資料館での開催に代わり、華道家元池坊のYouTubeチャンネルで屏風祭の動画を公開。この機会に、自宅でゆっくりといけばな資料館の宝物を愛でてはいかがでしょうか?江戸時代末期に、山鉾巡行のくじ取りが六角堂で行われていた史実なども紹介されますよ。厄除け効果のある「檜扇(ヒオウギ)」は、山鉾町に飾られる祇園祭の花。7月16~17日には、いけばな資料館で檜扇のいけばな作品が展示されます。※見学は事前予約制。詳細は、華道家元池坊 公式ウェブサイトで確認してください。今までにない祇園祭を迎えている京都で、夏の伝統行事に思いを馳せたいですね。華道家元池坊 YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/user/ikenobo550/華道家元池坊 いけばな資料館https://www.ikenobo.jp/ikebanaikenobo/shiryokan.html

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験