きょうのちしん

-

BLOGニュース

2020.09.05

知る人ぞ知る⁉期間限定のサードプレイス 夷川通「夷川サローネ」

昔から「家具の通り」として知られる御所南の夷川通。この通りの一角で、7月末から10月17日(土)までの間、自由に利用できるサードプレイス「夷川サローネ」がオープンしています。第3の居心地の良い場所を表す話題の言葉・サードプレイス。夷川サローネのコンセプトは「公園」です。コロナ禍にあって、ソーシャルディスタンスを確保できそうな公園に集う人々を見た大木さんが、その姿を忘れられず、行き場のない人たちが集ったコロナ禍の公園に替わるような場所を作りたいと考えられたそうです。夷川サローネは、本当の公園のようにいつでもだれでも利用することができる場所。おしゃべりはもちろん、読書やちょっとした打合せなど、目的も自由です。空調も効いた室内なので、公園よりも汎用性が高いのもうれしいポイント!この場所を提供しているのが<mui Lab>。情報が生活空間を通して自然に生活に溶け込んでいく技術のデザインを意味する、「カームテクノロジー」という概念を提唱しているベンチャー企業です。mui Labは、代表の大木 和典さんが京都の企業で務める中で立ち上げた社内ベンチャーが始まりだそう。アメリカ駐在の経験もある大木さんは、外から日本を見ることで「私たちが提供できることは何か」を考え、設立に至ったのだとか。mui Labは、テクノロジーが人や自然と不調和に在る現状を課題視し、テクノロジーが穏やかに人の生活に佇む未来を目指して、 カームテクノロジーのコンセプトに基づいたUI/UXデザイン、IPを取得した特殊技術のライセンスの提供、プロダクト開発、販売を行っています。デザインと最先端のエンジニアリングを通じて、人とデジタル情報の調和した関係性の構築を、伝統と技術の融合する街、京都からグローバルに発信しています。家庭向けプロダクトの「muiボード」は、多様なスマートホームデバイスをひとつにまとめることができるインターフェースとしての機能や、人の注意を奪うような現在のメインストリームのテクノロジーのあり方とは逆をゆく、穏やかな暮らしを体験できるアプリケーションを搭載しています。「夷川サローネ」の由来は、イタリアのミラノで毎年4月に開催される世界最大規模の家具の見本市「ミラノサローネ」。mui Labは、2020年4月開催のミラノサローネに招待されていましたが、昨今の状況の中、2021年に延期が決定...。「ミラノに行くことができないならば、京都にミラノサローネを作ってしまおう!」というポジティブな考えのもと、解約予定の元事務所を、通りの名を冠した「夷川サローネ」にリノベーションしたのだとか!夷川サローネの室内には、100点以上のアート作品やインテリアが設置されていて、鮮烈な赤が印象的な有田焼やスウェーデンのハイクラスブランドの照明、日本の著名ファッションブランドがプロデュースするアート作品など、ひとつひとつに実際に触れることができます。絵画も陶器も、本当に何気なく置いてあるので、思わず「子どもさんが落としてしまったりしないんですか?注意書きとかしないんですか?」と質問。「公園の遊具って壊そうと思っては壊さないし、注意書きもあまりないじゃないですか」と大木さん。なるほど、大人だから子どもだから、というくくりや縛りがない自由な場所なんだなと、空間や大木さんの懐の深さを感じました。1階には自社製品の「muiボード」を体験できるスぺ―スがあります。テーブルの上にある「muiボード」に指で直接書いた文字が別の場所にある「muiボード」にとび、映し出されるというシステム。「夷川サローネに来た人がメッセージを書いて、新たなデジタルコミュニケーションの形を体感してもらえる機会になれば良いなと思っています」と大木さんは言います。友人でも知り合いでもない人同士が、つながりを感じられてすてき! テクノロジーに驚くばかりでなく、私たちの生活にそっと寄り添ってくれるような温かみを感じます。近年、テクノロジーの進化、さらにはコロナ禍において、人との直接的なつながりが遠くなっている中で、テクノロジーの異なるデザインアプローチによって人を近くに感じられるという逆展開がおもしろいな~と感じました。2階に上がると、ますますリラックスムードが漂っています。広いテーブルに凛とした存在感のソファー、おしゃれなラグ...アート作品やインテリアが醸し出すぬくもりのおかげか、広いけれども、寒々しくありません。まるでおしゃれな友人の家に来たかのような安心感と、不思議な包容力があります。インテリアは「mui」の世界観とマッチするものだけをセレクトしていて、その多くは、佐賀県の「Ariake」のものを使用しているのだとか。海外デザイナーと日本の職人が共同生活の中で作り上げる「Ariake」の家具は、その仕事の丁寧さと人の手のぬくもりを感じます。3階では、今年中止となったミラノサローネに向け、企画していた現代アーティストとの共同制作アート作品を展示しています。「コンセプトは公園だけど、お寺のような存在感でもあるかも」と<mui Lab>広報・森口さんは言います。だれもが入ることを許されている空間で、季節の風景を見るようにアート作品を見て、日常から少し離れてぼーっとする...。そこに共存する、「カームテクノロジー」という概念を提示するデジタルデバイスの佇まいが、近未来のサードプレイスのあり方を思わせるような場所にもなり得る。「存在に気づかないくらいさりげないけれど、なくなったらだいぶ困る」。それがmui Lab的カームテクノロジーの捉え方です。夷川サローネでは<mui Lab>主催イベントも開催します。9月5・12・19日には、<mui Lab>が監修した書籍『カーム・テクノロジー(Calm Technology)〜生活に溶け込む情報技術のデザイン〜』の刊行記念として、2020年以降におけるcalm technologyの再解釈と実践について、本書の著者アンバー•ケースや、瞑想の認知神経科学研究を行う藤野正寛氏などと共に、多角的なアプローチで議論していきます。日常ではあまり触れることのない新たな概念や人間の心身的メカニズム、テクノロジーやデザインの可能性を知り、自分自身の生活に落とし込んで考える。忙しい日常を過ごす中ではあまりできない作業ですよね。でも、そのような穏やかでやわらかな気持ちを創り出してくれるのも夷川サローネの魅力です。ぜひ、足を運んで体感してみてください。★データ<住所>京都市中京区俵屋町295-1京都市市営地下鉄丸太町から徒歩7分<オープン日>7月31日(金)~10月17日(土)までの水~日曜(月・火曜は休み)<オープン時間>13:00~19:00※室内での食事はお控えください(ドリンクはOK)。<特設ページ/Instagram>・特設ページはこちら・Instagramはこちら

-

BLOGニュース

2020.09.03

「古典の日文化基金賞」京都で創設 古典の振興が目的

11月1日が「古典の日」だということをご存じでしょうか?2012年に法律で制定されたもので、国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするのが目的です。この「古典の日」の活動をさらに広めるため、「古典の日文化基金賞」という賞が新たに設けられました。「古典の日文化基金賞」は、古典の研究や普及・啓発に貢献した個人や団体を顕彰するもので、「文学・思想」「伝統芸能・音楽」「美術・生活文化」の3分野に分けて選考し、受賞者には賞金100万円が贈られます。9月3日に冷泉家時雨亭文庫(京都・上京区)で行われた創設記者会見には、古典の日文化基金賞顕彰委員会の村田純一会長(村田機械会長)や冷泉貴実子さん(冷泉家時雨亭文庫常務理事)のほか、西脇隆俊京都府知事や門川大作京都市長も出席し、村田会長は「日本の古典文化振興のために力を尽くしている人の励みとなれば」と設立趣旨について説明しました。また選考委員を務める雅楽師の東儀秀樹さんは「グローバル社会と言われている中で、どんなに英語が話せても『日本の内側』を聞かれたときに言葉に詰まってしまう人は相手にされない」などと話しました。「古典の日文化基金賞」への応募は、自薦他薦問わず2021年4月末まで受け付けています。第1回の授賞式は2021年9月3日に開催されるということです。「古典の日」ウェブサイト http://www.kotennohi.jp/

-

BLOGまち歩き

2020.09.03

加茂みたらし茶屋のみたらし団子

毎月3日・4日・5日が「みたらし団子の日」というのを、つい最近知りました。「み(3)・たら・し(4)・だん・ご(5)」の語呂合わせから制定されたものだとか。3日間も続いている記念日が毎月あるなんて珍しいですよね。みたらし団子は、京都の下鴨神社(賀茂御祖神社)が発祥の地といわれています。「みたらし」とは、下鴨神社境内に流れる「御手洗(みたらし)川」のこと。鎌倉時代、御手洗川に湧き出る水の泡を模して団子を作ったのが起源とされています。串先に1つ、少し離して4つ刺した団子は、人間の五体を表しているという説も。これはかつて、団子を厄除け人形として神前に供えたことに由来するといわれています。御手洗川といえば、土用の丑のころに行われる「みたらし祭(足つけ神事)」も有名ですね。井上社(御手洗社)の前の「みたらし池」に足をつけて無病息災を祈る、真夏の風物詩です。みたらし団子にも厄除けの意味があるなら、大義名分、いくつでも食べてしまいそうです。下鴨神社に参拝したら、門前の「加茂みたらし茶屋」で、みたらし団子をいただきましょう。もともと、神前に供えられていたお団子は祈祷後にしょう油を塗って食べられていたそう。そのお団子にタレをかけて提供したといわれるのが、大正11年創業のこちらのお店です。自家製の黒糖ベースのタレが団子にたっぷりと絡み、香ばしく上品な味わいがたまりません。持ち帰り用も用意されているので、「みたらし団子の日」のおみやげにもいかがでしょうか。下鴨神社(賀茂御祖神社:かもみおやじんじゃ)京都市左京区下鴨泉川町59市バス停下鴨神社前から徒歩5分加茂みたらし茶屋(かもみたらしちゃや)京都市左京区下鴨松ノ木町53市バス停下鴨神社前すぐ

-

BLOGまち歩き

2020.08.31

京都の伝統校「鴨沂高等学校」

東に鴨川、西に京都御所を望む寺町通荒神口に建つ「京都府立鴨沂(おうき)高等学校」。前身は、明治5年(1872)に創立された「新英学級及女紅場(にょこうば)」です。新英学級及女紅場は、日本で最初の官公立の女学校(高等女学校)といわれています。華族の女子が通う英学校と、明治時代の女子の教育機関である女紅場が併存されたものだとか。女学校創立時には、同志社大学の創設者・新島襄の妻である新島八重が教壇に立ったことも。大同生命の創業に携わった実業家・広岡浅子の娘・亀子が通った女学校としても知られています。新英学級及女紅場があったのは、旧九条殿河原町邸。現在の、丸太町橋西詰南側の「旧京都中央電話局上分局」のあたりです。当時を伝える「本邦高等女学校之濫觴 女紅場址 従是」と刻まれた石碑が建っています。現在地である寺町通荒神口に移転したのは、明治33年(1900)のこと。戦前には、ヘレン・ケラーが旧校舎の講堂で演説を行ったことでも知られています。昭和23年(1948)に男女共学の「京都府立鴨沂高等学校」となり、数々の著名人も輩出しています。寺町通を歩いていて目を引くのが、まるで寺社のような風格がただよう旧正門の屋根瓦。こちらの屋根瓦は、旧九条殿河原町邸より茶室とともに移築されたものだそう。老朽化による校舎の改築後も旧正門の屋根瓦は姿を残し、伝統校の歴史を伝えています。京都府立鴨沂高等学校(きょうとふりつおうきこうとうがっこう)京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131市バス停荒神口から徒歩3分※許可なく学校の敷地内に立ち入ることは禁止されています。

-

BLOGイベント

2020.08.31

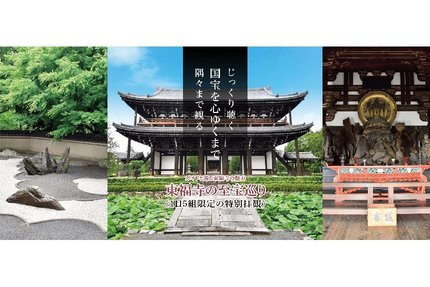

1日5組限定の特別拝観「東福寺の至宝巡り」

コロナ禍でこれまでのような観光が難しくなっている中、臨済宗東福寺派大本山 東福寺(京都・東山区)では、1日5組限定で寺のスタッフがガイドとして同行し、通常は一般非公開の文化財など各所を案内してくれる「東福寺の至宝巡り」を行っています。この特別拝観では、東福寺「伽藍面」を象徴する禅宗現存最古・最大の三門(国宝・一般非公開)、書院造と寝殿造の名残をとどめ現存する日本最古の方丈建築である龍吟庵(国宝・一般非公開)を巡り、「国指定名勝 東福寺本坊庭園」では本坊庫裡で煎茶が用意されています。さらに拝観特典として、特別未公開の御朱印も授与されます。「東福寺の至宝巡り」は9月30日(水)まで、拝観料は1人5,000円。※写真は「東福寺の至宝巡り」ウェブサイトから転載【東福寺の至宝巡り】 https://guide.tofukuji.jp/申し込み(電話) 075-561-0087

-

BLOGまち歩き

2020.08.29

スポーツの守護神として知られる「白峯神宮」

秋の気配が漂い始めると、体を動かしたくなってきますね。京都御苑の西北にある「白峯神宮(しらみねじんぐう)」。和歌と蹴鞠(けまり)の宗家として名を馳せた公卿・飛鳥井家の邸跡に創建されました。摂社の「地主社」に祀られているのは、「まり」の守護神とされる精大明神。現在は、サッカーをはじめとする球技全般とスポーツの守護神として崇められています。選手や球技関係者からの信仰も厚く、境内には多彩な球技のボールが奉納されているのも特徴です。境内で目を引くのは、蹴鞠を興じるための「鞠庭(まりにわ)」。例年4月と7月に、平安装束を身にまとった蹴鞠保存会による「蹴鞠奉納」が執り行われます。平安時代中期以降、宮中や公家で盛んに行われたという「鞠会」。江戸時代には、一般庶民も「蹴鞠」を楽しむようになったといわれています。白峯神宮の境内には、「石鞠(いしまり)」のついた「蹴鞠の碑(けまりのひ)」も鎮座。碑に埋め込まれた「撫で鞠(なでまり)」を手で一回転させると、球運を授かることができるとか。蹴鞠のルールは「落とさずにパスすること」。そのことから、学力向上のご利益もあるといわれています。私ももっと早くにお参りできていたら、文武両道を目指すことができたのかもしれません。白峯神宮(しらみねじんぐう)京都市上京区今出川通堀川東入ル飛鳥井町261地下鉄今出川駅から徒歩10分

-

BLOGまち歩き

2020.08.28

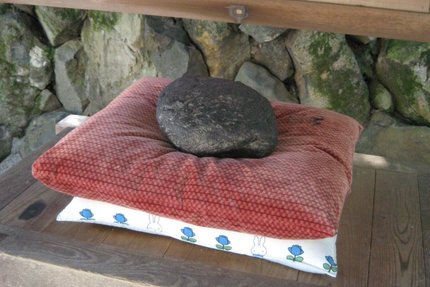

持ち上げて軽いと願いが叶う!? 今宮神社の神占石「あほかしさん」

西陣の町娘から徳川5代将軍・綱吉の生母となったお玉の方(桂昌院)ゆかりの「今宮神社」。良縁開運と健康長寿の神を祀り、お玉の方にあやかり玉の輿のご利益もあるといわれています。本殿にお参りしたあとに試したいのが神占石(かみうらいし)の「阿保賢(あほかし)さん」。「重軽石(おもかるいし)」ともよばれ、石を持ち上げて軽く感じると願いが成就するとか。まず、軽く手の平で三度石を打ちます。そして持ち上げると、えっ......めっちゃ重い!?ならば、願いを込めて手の平で三度撫でて持ち上げてみてください。軽くなっていると、玉の輿も夢ではないかもしれません。また、石を撫でた手で体の弱った部分を撫でると回復を早めるといわれています。毎月1日には、境内で「手作りフリーマーケット」が行われている今宮神社。足どりも軽く、掘り出し物などを探しに出かけてみてはいかがでしょうか?今宮神社(いまみやじんじゃ)京都市北区紫野今宮町21市バス停今宮神社前すぐ

-

BLOGまち歩き

2020.08.26

ビルと共存する寺社仏閣①四条寺町「火除天満宮」

京都観光では、寺社仏閣めぐりを楽しみにしている人も多いですよね。まちを歩いていると、思いがけない場所でお寺や神社に出会うこともあります。にぎやかな寺町通の四条を下がった東側、ビルと塀の隙間に立つのが「火除天満宮」。敷地内の地下にはライブハウスの「都雅都雅(とがとが)」が入る、なんとも独特な立地です。安土桃山時代、六条通あたりに菅原道真公の像を祀ったのが始まりとされる、火除天満宮。移転を繰り返し、豊臣秀吉公の区間整理によって現在地に移ってきたのは戦国末期のことだとか。元治元年の蛤御門の変で類焼を免れたことなどから火除け信仰も厚く、「ひぶせ」とも。現在は高島屋や藤井大丸などに囲まれ、隙間を縫うように立つ鳥居をくぐって境内へすすみます。まるでビルの廊下のような細い参道の先に、本殿やお社、天神さんならではの「なで牛」が鎮座。にぎやかな繁華街の中で、心が落ち着く空間となっています。独特といえば、こちらの御朱印もユニーク。御朱印そのものはスタンプ印ですが、受け取る場所が斜め向かいの「岡本鏡店」なのです。お店に入って店員さんに御朱印をお願いすると、日付を入れて授与してくださいますよ。定休日を除く営業時間内のみの受付となるので、事前に確認のうえお出かけくださいね。もともと、大雲院の鎮守社であった火除天満宮。大雲院は東山に移転し、跡地は京都高島屋の駐車場の一部となっています。岡本鏡店から火除天満宮を望むと、ビルの奥に鳥居が立っているのが見えます。火除天満宮(ひよけてんまんぐう)京都市下京区寺町通四条下ル東側貞安前之町613阪急京都河原町駅から徒歩5分

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験