きょうのちしん

-

BLOGイベント

2021.06.11

「細川護熙 美の世界」瀟湘八景図襖絵 奉納特別公開

6月6日(日)~12月31日(金)(予定)の期間、建仁寺で細川護熙(もりひろ)氏による襖絵「瀟湘八景図(しょうしょうはっけいず)」が特別公開されています。公開されている襖絵の奉納式典の様子をお伝えします。 襖絵が奉納された経緯やその魅力に迫ります。芸術に造詣が深い細川護熙氏1993~94年に首相を務めた細川護熙氏は1938年東京生まれで、現在83歳。60歳で政界を引退した後は、陶芸や水墨、油絵、襖絵などの幅広い芸術活動を精力的に行っていて、日本各地をはじめ、パリやニューヨークなど海外でも個展を開催されています。京都では地蔵院や建仁寺正伝永源院でもその作品を観ることができます。細川家と建仁寺の長いおつきあい細川家と建仁寺には、深いご縁があるそうです。その出会いは鎌倉・室町時代にまで遡ります。当時の建仁寺のご住職と、細川家のご先祖が境内でばったりと出会い、禅問答を通して仲良くなったことがきっかけだそう。以来、細川家から建仁寺の塔頭である正伝永源院の住職を務める人も出たとか。ちなみに、正伝永源院には細川家の始祖である細川頼有が祀られています。細川家と建仁寺のご縁が実を結び、細川氏はこれまでにも、建仁寺永源院に四季山水図襖絵を、建仁寺にはこちらの達磨の掛け軸を奉納されたそうです。ダイナミックな筆使いで描かれた達磨の絵はとても迫力がありますね。今回奉納された襖絵の見どころは?今回、襖絵が奉納されたのは建仁寺の本坊大書院。中庭を望む場所に建つ本坊大書院は、控えの間として昭和15年に建築された書院です。元々は何も描かれていない白い襖が入っていましたが、建仁寺を開いた栄西禅師の生誕880年を記念して、細川氏に襖絵の制作が依頼されました。細川氏が描いた「瀟湘八景図」は中国の山水画の伝統的な画題で、風光明媚な8つの名所を描くというもの。今回は6面の襖に8つの風景が描かれました。襖絵は、和紙に中国の古い松煙墨で描かれました。味のある繊細なタッチが特徴的ですね。制作期間は約1年。下絵を基に実寸の大下絵を描き、墨絵の構図を描いた後、着彩と乾燥を繰り返して完成しました。水墨の襖絵は、庭園を望む大書院の空間に自然と溶け込みます。派手なものではありませんが、不要なものが削がれた中に、詫びと寂びの趣を感じます。「建仁寺のような枯山水の禅寺には、奇抜でけばけばしい絵ではなく、水墨画が一番ふさわしいと考えました」と細川氏。建仁寺のご住職も「まるで随分昔からここにあったかのように違和感がない。それは、細川さんが建仁寺のことをよくご存じのうえで襖絵を制作してくださったから。建仁寺と細川家の長い付き合いが身を成したことを嬉しく思います」と喜びとともに語られました。襖絵は期間限定で一般公開されます!今回紹介した細川氏の襖絵は、その奉納を記念して建仁寺の本坊大書院で特別公開されています! 建仁寺本坊の拝観は緊急事態宣言のため休止されていましたが、この襖絵の公開を機に再開されています。 建仁寺といえば、京都最古の禅寺として知られる名所。趣ある石庭「大雄苑」や「潮音庭」などの枯山水庭園、方丈や龍の襖絵など見どころが尽きません。今回は、建仁寺で特別公開される細川護熙氏の襖絵をご紹介しました。襖絵が奉納されたのは、細川家と建仁寺の長いお付き合いが実を成したものだとわかりました。この襖絵はもちろん、見どころが本当に多い建仁寺をこの機会にぜひ訪れてみてくださいね。建仁寺(けんにんじ)京都市東山区大和大路通四条下る小松町京阪祇園四条駅から徒歩7分<瀟湘八景図襖絵(しょうしょうはっけいずふすまえ) 奉納時特別公開>期間:2021年6月6日(日)~12月31日(金)(予定)拝観時間:10:00~16:00(15:30最終受付)拝観料:一般600円、中高生300円、小学生200円※通常の拝観料で見学可

-

BLOGまち歩き

2021.06.09

「路面電車の日」と「京都市電」

6月10日は「路面電車の日」。「6(ろ)10(でん)」の語呂合わせから、平成7年(1995)に制定されました。また、明治45年(1912)6月11日は、京都市電が営業を始めた日です。京都市電の前身となる路面電車が日本で最初に走ったのは、京都のまちといわれています。明治28年(1895)、京都電気鉄道(京電)が日本初の正式な交通機関として運転をスタート。電力に琵琶湖疏水の水力発電を利用し、路面電車が走る道路も整備されていたといわれています。その京電の記念すべき最初の路線は、東洞院塩小路から伏見下油掛までの伏見線。続いて七条から木屋町通、岡崎まで開通し、京都のまちに路線を拡張していきました。明治28年(1895)は、平安神宮の造営とともに岡崎で「第4回内国勧業博覧会」が開催された年。路面電車は、内国勧業博覧会の来場者を運ぶ乗り物として重宝されたといわれています。明治45年(1912)6月11日には、道路の拡幅により路線が増え、京都市電も参入。大正7年(1918)に京電は京都市電に統合され、その後は市電が市内全域を走りました。自動車の普及により昭和53年(1978)年に全廃されるまで、多くの市民の足になったそうです。そして、令和3年(2021)3月、「京都市電関係資料」が京都市有形文化財に指定されました。市電に乗ったことのある人もない人も、40年以上前の京都のまちに思いをはせてみてはいかが?明治28年(1895)、「第4回内国勧業博覧会」の開催とともに造営された平安神宮。このことから、平安神宮の神苑には現存する最古の車両「2号電車」が奉納されています。この2号電車は令和2年(2020)、路面電車として初となる「重要文化財」に指定されました。※「2号電車」の見学には神苑の入苑料が必要です。また、梅小路公園では、京都市電の車両を利用した休憩所「市電ひろば」が人気。週末には公園内を当時の車両が再現された「チンチン電車」が走り、実際に乗ることもできますよ。※「チンチン電車」の乗車には運賃が必要です。詳細は、京都市都市緑化協会(梅小路公園)の公式ウェブサイトで確認してください。梅小路公園(うめこうじこうえん)京都市下京区観喜寺町56-3JR梅小路京都西駅から徒歩すぐhttp://www.kyoto-ga.jp/umekouji/京都市営地下鉄の開業40周年と「地下鉄の日」はこちら

-

BLOGお店

2021.06.04

マダム紅蘭「賀茂茄子と海老・イカの唐辛子炒め」

暑くなってくると、ピリッと辛いものが食べたくなりますよね。京都の伝統野菜のなかで、夏に旬を迎える「賀茂(かも)なす」。主に京都の上賀茂などで作られてきた「なす」で、大きく丸い形が特徴です。「なすの女王」ともよばれ、煮炊きしても崩れにくい厚い果肉で、さまざまな料理に使われます。唐辛子などの辛味とも相性抜群で、「夏の女王」ともいえる京野菜かもしれません。「マダム紅蘭(こうらん)」は、旬の京野菜を使った料理を季節ごとに味わえる中国料理店。夏にだけ味わえるのは、「賀茂茄子麻婆」や「賀茂茄子と海老・イカの唐辛子炒め」です。「賀茂茄子麻婆」は、賀茂なすを丸ごと1個生かした、見た目も刺激的なひと皿。「賀茂茄子と海老・イカの唐辛子炒め」は、彩り豊かな具材に食欲がそそられます。入口に掲げられた「賀茂茄子」のメニューからも、京都らしい味と風情を感じられますね。「マダム紅蘭」は京都御所の東南にあり、落ち着いた雰囲気の京町家で食事を楽しめます。中国四川料理をベースにしつつ、日本人好みの素材の味を生かしたあっさりとした口当たりに。植物油脂を使い、香辛料はほとんど使わないなど、ここにしかない中国料理が人気です。「上品な八宝菜」や「東坡(トンポー)バーガー」など、定番の人気メニューも充実。旬の京野菜をふんだんに使った見た目にも美しい料理は、特別な日のおもてなしにもどうぞ。テイクアウトもできるので、おうち時間に本格的な中国料理を楽しむのもよさそうですね。緊急事態宣言下の現在、ランチもディナーも時間を短縮して営業されています。夏はまだまだこれからなので、緊急事態宣言が解除されたあとでも十分に間に合いますよ。マダム紅蘭(マダムこうらん)京都市中京区丸太町通寺町東入ル北側京阪神宮丸太町駅から徒歩5分マダム紅蘭 公式ウェブサイト

-

BLOGまち歩き

2021.05.31

「本能寺の変」と「本能寺跡」

6月2日は「本能寺の変」が起こった日です。天正10年(1582)6月2日の未明に、明智光秀が本能寺の織田信長を急襲したという事件。その際に信長公が火を放って自害した本能寺は、現在地(寺町通御池)にはなかったそう。当時、本能寺があったのは四条堀川あたりといわれています。"要塞"とも称される、お城のような広大な寺域を誇っていたとか。現在の本能寺は、「本能寺の変」のあとに豊臣秀吉が寺町通御池に移築したものです。油小路通蛸薬師には、「本能寺跡」を示す石碑が建立。蛸薬師通小川の一角には「此附近 本能寺址」の石碑も残されています。この近くに残る「本能寺町」や「元本能寺町」という町名も、歴史を今に伝えていますね。現在地の寺町通御池に移築後、跡地には、大名たちが邸宅を構えていたそうです。長い歴史のなかで、たびたび火災に見舞われてきた本能寺。よく見ると、本能寺の「能」の字の「ヒ」「ヒ」の部分は「去」の字に。これは、"火"を連想させる「ヒ」を避けた、本能寺の習わしだといわれています。広大な寺域だったため、このあたりに広く「本能寺」の名前が残っています。明治2年(1869)11月に「下京第二番組小学校」が開校しました。明治5年(1872)に「本能小学校」と改称し、平成5年(1993)近隣の小学校との統合により閉校。跡地は、京都市立堀川高等学校本能学舎や京都市本能特別養護老人ホームなどの複合施設に。「本能寺跡」と同じ敷地内には「本能校跡」の石碑も立っています。もちろん、このあたりは「本能学区」とよばれていますよ。「本能寺の変」のあと、秀吉公によって寺町通御池に再建された「法華宗 大本山 本能寺」。例年6月2日には、信長公をしのぶ法要「信長公忌」がおこなわれています。コロナ禍のため、今年は一般参拝は受け付けられず、お寺の僧侶のみで厳修されるようです。また、これまで6月ごろに、本能寺婦人会による「本能寺バザー」が開催されてきました。こちらも昨年に引き続き、開催されないのが残念でなりません。境内の大寶殿宝物館で7月4日(日)まで開催中の「本能寺と法華文化」の展示も休止中です。展示が再開されたら、「本能寺跡」とあわせて足を運んでみてはいかがでしょうか?本能寺跡(ほんのうじあと)京都市中京区蛸薬師通油小路東入ル阪急烏丸駅から徒歩10分本能校跡(ほんのうこうあと)京都市中京区油小路通蛸薬師下ル東側阪急烏丸駅から徒歩10分法華宗 大本山 本能寺(ほっけしゅう だいほんざん ほんのうじ)京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町522地下鉄京都市役所前駅からすぐ日本で最初の学区制小学校「番組小学校」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.05.28

京都市営地下鉄の開業40周年と「地下鉄の日」

5月29日は「地下鉄の日」です。昭和56年(1981)5月29日に、京都市営地下鉄烏丸線の北大路駅から京都駅が開業しました。今年、令和3年(2021)は、京都に初めて地下鉄が走った日から40年となる記念すべき年です。昭和63年(1988)6月11日には、京都駅から竹田駅まで延伸。同年8月には、近鉄京都線との相互直通運転が開始されます。平成2年(1990)10月には烏丸線の北大路駅から北山駅が延伸。平成9年(1997)には、北山駅から国際会館駅が延伸し、現在に至ります。さらに、烏丸線の完成後、東西線の醍醐駅から二条駅が開業したのは、平成9年(1997)。二条駅から太秦天神川の延伸は平成20年(2008)と、意外にも最近のことなのですね。烏丸線の開業当時の車両が変更時期を迎え、今年から5年をかけて新型車両に移行するとか。新型車両の外観や内装には、京都の伝統産業の素材や技法が取り入れられるそうですよ。令和4年(2022)のお披露目を目指しているとのことで、乗車できる日が楽しみですね。平成23年(2011)には、京都市バス・地下鉄の応援キャラクターも誕生し、話題に。主なキャラクターの名前は、「太秦萌(うずまさもえ)」「松賀咲(まつがさき)」など。それぞれ京都市営地下鉄の駅名にちなんだ名前で、その駅の界わいに住んでいる設定なのだとか。現在、烏丸御池駅の改札外の「御池ギャラリー」では、40周年を記念した展示も行われています。昭和の時代に発行された1日乗車券やスタンプ、マップなど、貴重な資料も展示されていますよ。また、「地下鉄の日」を記念したグッズ販売会が、昨年に続きショッピングサイトで行われます。販売期間は、令和3年(2021)5月29日(土)10時から、6月13日(日)17時まで。今年は応援キャラクターのオリジナルグッズに加え、40周年記念グッズも登場予定だとか。詳細は「京都市交通局協力会ECサイト」をチェックしてください。地下鉄や市バスに、気がねなく乗ってお出かけできる日が早く戻りますように。京都市交通局協力会ECサイト はこちら※「地下鉄の日」記念グッズ販売会の商品は、5月29日(土)の朝よりサイト上に公開されます。

-

BLOGまち歩き

2021.05.26

「百人一首の日」に詠みたい歌は?

5月27日は「百人一首の日」です。学生時代に百人一首を暗記した人、カルタで遊んだ人も多いのでないでしょうか。飛鳥時代から鎌倉時代に詠まれた和歌が、今も詠み継がれているなんてすてきですよね。百人一首とは、100人の歌人の歌を1人1首ずつ選んでまとめられた和歌集のこと。鎌倉時代の文暦2年(1235)5月27日ごろ、歌人・藤原定家がまとめたといわれています。百人一首をまとめた日、定家は友人の依頼で100人の和歌の色紙を別荘のふすまに飾りつけました。その別荘が京都・嵯峨の小倉山荘だったことが、『小倉百人一首』の名前の由来といわれています。小倉山荘は現存しませんが、嵯峨嵐山の5つの地区に、100首の和歌が刻まれた石碑が散在。世の中が落ち着いたら、百人一首発祥の地で、お気に入りの歌を見つけてみませんか?100首の和歌のなかには、嵯峨の小倉山をはじめ、京都が舞台のものもいくつかあります。上賀茂神社(賀茂別雷神社)の情景を詠んだと思われる歌も、そのひとつです。「風そよぐ ならの小川の夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける」作者は、鎌倉時代初期の歌人・従二位家隆(藤原家隆)。上賀茂神社の境内を流れる御手洗(みたらし)川の一部は、「ならの小川」とよばれています。当時はこの小川のほとりに楢(なら)の木があり、その葉が風に揺れる様子も重ねられているとか。「みそぎ」とは、半年間のけがれを払う神事「六月祓」、つまり「夏越の祓」のこと。上賀茂神社でも、6月30日に「夏越大祓式(なごしのおおはらえしき)」が行われます。まさにこれからの季節に詠みたくなる歌ですが、旧暦では7月1日からは秋。秋の気配が漂うなか、夏の神事を修していた情景を詠んだものなのだそう。ならの小川のほとりにも、この和歌を刻んだ大きな石碑が配されています。楢の木はもうありませんが、今の季節は青もみじが風に揺れ、令和の一首を詠んでみたくなります。思い思いに和歌の世界にひたるもよし。家族でカルタ遊びに興じるもよし。おうち時間が増えたこの機会に、百人一首に親しんでみるのも楽しそうですね。上賀茂神社(賀茂別雷神社)/かみがもじんじゃ(かもわけいかづちじんじゃ)京都市北区上賀茂本山339京都市バス停上賀茂御薗橋下車、徒歩3分

-

BLOGまち歩き

2021.05.24

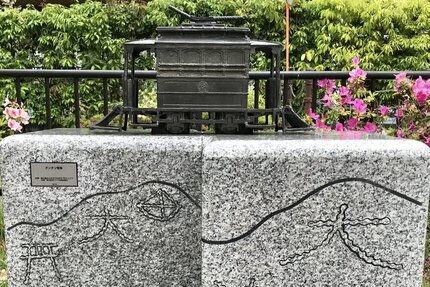

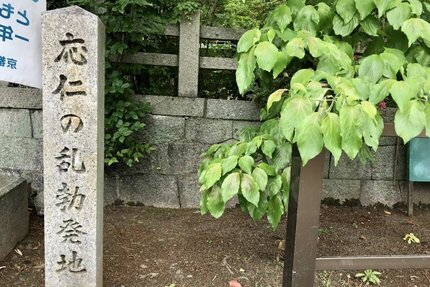

「西陣」の名前の由来にもなった「応仁の乱」

日本の歴史上で、もっとも大規模な内乱のひとつとして知られる「応仁の乱」。室町時代の応仁元年(1467)に勃発し、終息に11年、復興に33年もかかったといわれています。以前の「きょうのちしん」でご紹介した「御靈(ごりょう)神社(上御霊神社)」。「応仁の乱勃発の地」といわれ、応仁元年(1467)1月の「上御霊の戦い」がすべての始まりです。これを皮切りに、いろいろな日にいろいろな場所でいろいろな戦いが勃発しました。京都には、御靈神社以外にも応仁の乱ゆかりの地が点在しています。今回は、応仁元年(1467)5月26日から27日に発生した「上京の戦い」をご紹介します。「上京の戦い」は、8代将軍・足利義政の後継者をめぐり、諸大名が東西両軍に分かれて衝突。西軍の大将は山名宗全、東軍の大将は細川勝元、いずれも室町幕府の武将・守護大名です。宗全率いる西軍が本陣としたのが、堀川通上立売にあった宗全の邸宅。戦火で山名家代々の邸宅も焼失し、宗全は文明5年(1473)、陣中に命を落とします。住宅地の中にひっそりと建つ、山名宗全邸宅跡の石碑で往時をしのぶことができます。西陣織で知られる「西陣」は、応仁の乱で宗全が西に陣を敷いたことが名前の由来だそうですよ。西陣に対して、勝元率いる東軍が東に陣を敷いたのは「東陣」とされました。戦乱のとき、現在の小川通沿いに「小川(こかわ)」とよばれる川が流れていたといいます。小川通寺之内に架かる小さな橋「百々橋(どどばし)」を境に、東が東軍、西が西軍の陣地。東陣は西陣に比べて範囲は狭かったものの、足利幕府の正規軍だったといわれています。いつのころか、東陣のあたりも「西陣」とよばれるようになったようです。現在、この地に百々橋の橋脚を支えた4基の「百々橋の礎石」のうちの1基が残されています。「百々御所(どどのごしょ)」とよばれた「宝鏡寺」の南東、「百々橋ひろば」にあります。細川勝元が率いる東軍の本拠地は、勝元の邸宅と、「花の御所」とよばれた足利将軍家の邸宅。それらの邸宅も消滅しましたが、花の御所は今出川室町交差点から北東一帯に広がっていたとか。それを示す「従是東北 足利将軍室町第址」の石碑が、今出川通室町の交差点に建っています。また、烏丸通今出川の大聖寺門跡の境内では、「花乃御所」の石碑も見られますよ。上立売通烏丸の同志社大学寒梅館の敷地内でも、近年、花の御所の石敷き遺構が発掘されたそう。応仁の乱が終息すると、京都から全国各地に離散していた織物職人たちが戻ってきました。そして、西陣とよばれるようになったこの地で再び織物業が盛んになったとか。京都を代表する伝統工芸品の西陣織が、西陣の名前を今に残したともいえそうです。西陣を散策するときは、応仁の乱のゆかりの地をめぐってみるのもよいかもしれませんね。山名宗全邸宅跡(やまなそうぜんていたくあと)京都市上京区堀川通上立売下ル西入藤木町百々橋の礎石(どどばしのそせき)京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町 「花乃御所」の石碑(はなのごしょのせきひ)京都市上京区烏丸通今出川上ル(大聖寺門跡 境内)応仁の乱勃発の地「御靈神社」はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.05.20

日本で最初の学区制小学校「番組小学校」

5月21日は「小学校開校の日」。京都に、日本で最初の学区制小学校である「番組小学校」が誕生した日です。明治元年(1868)、京都の中心部は上京33、下京23の合計65の「番組(町組)」に整備されます。そして、明治2年(1869)に、65の町組(番組)に64もの小学校が創設されました。その先陣が、5月21日に開校した「上京第二十七番組小学校」と「下京第十四番組小学校」です。すべての子どもが通える学校で、日本の学校制度が始まる3年前のできごとだったとか。時代は幕末から明治の転換期で、東京遷都などにより京都は衰退の危機にひんしていました。そこで復興に向けて立ち上がった町衆たちが、とくに力を入れたのが教育だったのです。5月21日から半年ほどの間に、64の番組小学校すべてが開校したといわれています。上京第二十七番組小学校の開校式が行われたのは、富小路通御池の校舎。明治6年(1873)に柳馬場通御池に移転し、「柳池(りゅうち)小学校」に改称されます。戦後は、6・3・3・4(小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年)の新学制に。それにともない、柳池小学校も昭和22年(1947)より「柳池中学校」になりました。平成15年(2003)に城巽(じょうそん)中学校と統合し、現在は「京都御池中学校」に。京都御池中学校の敷地内に建つ「日本最初小学校 柳池校」の石碑で往時をしのぶことができます。番組小学校からの歴史を持つ小学校は、大半が統廃合を経て、跡地が施設などに利用されています。「京都市学校歴史博物館」もそのひとつで、「下京第11番組小学校」から始まりました。その後「開智小学校」に名称が変わり、平成4年(1992)に閉校するまで123年の歴史を刻んだとか。平成10年(1998)11月より、京都の学校の歴史を伝える博物館として来館者を迎えています。館内には、番組小学校に関するさまざまな資料を所蔵。市内の学校から受け継いだという教科書や教材・教具などの教育資料も充実しています。卒業生などが学校に寄贈したという多彩な美術工芸品も展示されていますよ。緊急事態宣言下の現在は休館中です。再開されたら、京都独自の学校教育について学びに出かけてみてはいかがでしょうか?日本最初小学校 柳池校 碑(にほんさいしょしょうがっこう りゅうちこう ひ)京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町45-3(京都御池中学校前)地下鉄京都市役所前駅から徒歩1分京都市学校歴史博物館(きょうとしがっこうれきしはくぶつかん)京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437阪急京都河原町駅10番出口から徒歩10分http://kyo-gakurehaku.jp/

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験