きょうのちしん

-

BLOGイベント

2021.07.23

京都市歴史資料館の特別展「こんにちは京都市電」

明治から昭和にかけて京都のまちを駆け抜け、人々の足として活躍した京都市電。今年で開業40周年を迎えた京都市営地下鉄は、京都市電の廃止後に建設されました。懐かしい京都市電のあゆみを記録した公文書「京都市電関係資料」が残されています。「京都市電関係資料」は、令和3年(2001)3月に京都市有形文化財に指定されました。その数は877冊にものぼるのだとか。京都市歴史資料館では、これらの資料のなかから今昔の地図や懐かしい写真などを展示。11月7日(日)までの期間中、前期と後期にわけてさまざまな資料が紹介されます。各種模型やジオラマ、一日乗車券、市電切符、系統板、方向幕など興味深いものばかり。当時、祝いごとの折に車両が装飾されたという「花電車」の図案なども公開されています。京都市交通局の局内誌『しゃりん』は、昭和43年(1968)~昭和63年(1988)分を展示。ポケットサイズの複製を館内で閲覧することもできます。館内では「京都ニュース」「思い出の京都市電」の映像も流れ、当時にタイムスリップ!市電が生活の足だった人はもちろん、市電を知らない世代にも楽しめる内容となっています。8月4日(水)は「帰り道に寄りたい、ナイトミュージアム」として、20時まで開館時間を延長。京都市歴史資料館は入館料無料なので、気軽に足を運べるのもうれしいですね。また、市電にまつわる多彩なイベントも開催されています。たとえば、京都市電ゆかりの地をめぐるデジタル・スタンプラリー「京都市電、思い出探訪」。スマートフォンアプリ「京都遺産めぐり」をダウンロードして楽しむ、3コースが用意されます。そのほか、京都鉄道博物館、琵琶湖疏水記念館、京都市考古資料館でも連携企画展が開催中です。詳細はそれぞれの公式ウェブサイトをチェックしてくださいね。京都市営地下鉄が開業40周年を迎えたこの年に、京都市電に思いをはせてみてはいかがでしょうか?京都市歴史資料館(きょうとしれきししりょうかん)京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町138-1市バス停河原町丸太町下車、徒歩5分京都市歴史資料館について はこちら(京都市情報館のページ)特別展「こんにちは京都市電 ー京都市電関係資料をひもとくー」前期「はじめての京都市電 ー初級編」は、6月18日(金)~8月29日(日)に開催。後期「熱中!京都市電 ー上級編」は、9月3日(金)~11月7日(日)に開催。いずれも9~17時(月曜、祝休日は休み) ※8月8日(水)は20時まで開館。スマートフォンアプリ「京都遺産めぐり」 についてはこちら「路面電車の日」と「京都市電」 はこちら

-

BLOGお役立ち情報

2021.07.21

京都の名店の味を自宅で楽しめる「京の涼風膳」

長引く新型コロナウイルスの影響で、京都の飲食店も大きなダメージを受けています。お出かけもままならない今、おうちで京都が誇る名店の味を楽しみませんか?「京の食」プレミアムフードコンソーシアムから、とっておきのお取り寄せが販売されています。食品業界と生産者さんが協力して立ち上げたという、「京の食」プレミアムフードコンソーシアム。京都の有名料理店による詰め合わせ「京の涼風膳」が、期間限定でお得に提供されます。おうちでおいしく京都の名店の料理を味わいながら、食品業界と生産者さんを応援できますよ。内容は御膳、ミールキット、鍋セットのいずれか1点と、「京の味覚の詰め合わせ」のおまかせ便。御膳やミールキット、鍋セットを提供するのは、「菊乃井」「銀閣寺大にし」「モリタ屋」など。京都が誇る数々の名店のなかから好きな料理を1つ選ぶことができるので、目移り必至ですね。なかでも御膳は、京都府産の食材を使って開発された、ここだけの特別メニューだそうですよ。選べるメインの御膳、ミールキット、鍋セットのなかから一例をご紹介します。ミシュラン3つ星にも選ばれ続ける、京都を代表する老舗料亭「菊乃井」。「京野菜の鱧鍋」は、ハモ、賀茂なす、万願寺唐辛子、壬生菜など、京都の旬を味わえます。嵐山・松尾大社のそばに暖簾をかかげる「京料理鳥米(とりよね)」。懐石料理をおうちで再現できる「京のおうちごはん」が提供されます。同店と「京湯葉 ゆば庄」「京昆布舗 田なか」「抹茶料理 辰巳屋」による共同開発だとか。最高品質の牛肉をリーズナブルな価格で提供する「御肉処 銀閣寺大にし」。京丹波平井牛、九条ネギ、京水菜、京豆腐などを「京野菜すき焼きセット」でどうぞ。一頭買いにこだわる、老舗精肉店の直営店ならではのすき焼きをおうちで楽しめます。明治2年(1869)創業、京都の牛肉店の先がけとして知られる「モリタ屋」。京都産黒毛和牛(肩ロース・カタ)450グラムに、九条ねぎや京豆腐などが届けられます。江戸時代後期の天保10年(1840)に、宇治市で茶問屋として始まった「抹茶料理 辰巳屋」。旬の食材がふんだんに盛り込まれた「宇治の彩り御膳」は、見た目にも楽しい御膳です。選べるメインに「京都の味覚の詰め合わせ」がプラスされると、合計で2万円相当の内容に。これが「京の食」応援プロジェクトの特別価格として、1万円(税・送料込)で購入できます。「京都の味覚の詰め合わせ」の内容も気になりますよね。京都府産のお米を使って作られた「日本酒」、京都府産の「高級玉露茶」または「抹茶」。京都府産の野菜を使った「すぐき」や「しば漬け」がラインナップ。これらの詰め合わせは複数の銘柄からランダムに選ばれるので、どれが届くのかお楽しみに!オンラインだけの特別販売今回ご紹介した「京の涼風膳」は、「京の食」応援プロジェクトのウェブサイトから購入できます。いずれも9月16日(木)までの期間限定販売ですが、注文数が合計2万食に達した時点で終了です。参加店は順次入れ替えられるので、気になるお店はお早めにどうぞ!もちろん、今回ご紹介した以外のお店のメニューも登場していますよ。参加店や注文方法など、詳細は「京の食」応援プロジェクトのウェブサイトで確認してください。「京の食」応援プロジェクト 公式ウェブサイトhttps://premiumfood.stores.jp/※写真はすべてイメージです。

-

BLOGイベント

2021.07.20

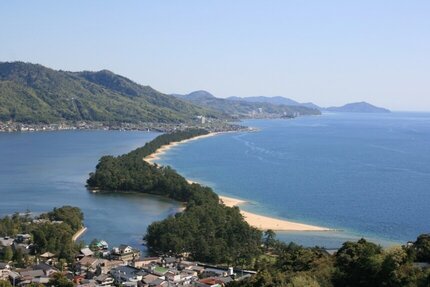

日本三景のひとつ「天橋立」

7月21日は「日本三景の日」です。そして、今年は7月22日が「海の日」に制定されています。「日本三景」といえば、松島(宮城県)、宮島(広島県)、そして天橋立(京都府)ですね。江戸初期の儒学者・林春斎が、「日本国事跡考」のなかで「日本三景」として紹介したのが始まり。このことから、春斎の生誕日である7月21日にちなんで「日本三景の日」に制定されたそうです。天橋立といえば、京都府の北部・日本海の宮津湾にある「白砂青松」が織りなす特別名勝。約5000本の松が生い茂るユニークな地形は、長い歳月のなかで自然が生み出したものです。嘴(くちばし)のような地形であることから、「砂嘴(さし)」とよばれているとか。砂嘴の幅は約20~170メートルで、全長は約3.6キロメートルにもおよびます。天橋立を南側から一望できるビュースポットといえば、「天橋立ビューランド」の展望台。股の間から逆さに見ると天に舞い上がる龍のように見えるため、「飛龍観」と命名されています。「股のぞき」で全景を楽しむのはもちろん、天橋立の中をサイクリングや散策をするのもおすすめ!7月22日(祝・木)からは海水浴場もオープンするので、さまざまな楽しみ方ができそうです。また、この夏から秋にかけて、日没後に楽しめるイベントもおこなわれます。京都府宮津市文珠天橋立公園では、「天橋立砂浜ライトアップ」が9月30日(木)まで開催中。期間中、天橋立の南側の砂浜が色鮮やかにライトアップされます。時間ごとに色が変化する、神秘的な世界にひたることができそうですね。また、7月22日(祝・木)からは「宮津天橋立エール花火」もおこなわれる予定です。10月24日(日)までの期間中に17回予定され、宮津湾から約75発の花火が連打されるとか。気ままに旅行もできないご時世ですが、日本が誇る絶景に思いをはせてみてはいかがでしょうか?「天橋立砂浜ライトアップ」は、7月10日(土)~9月30日(木)に開催。各日19時~22時30分。「宮津天橋立エール花火」は、7月22日(祝・木)~10月24日(日)に開催。20時30分~20時35分 ※期間中、計17回の打ち上げが予定されています。いずれも詳細は、天橋立観光協会の公式ウェブサイトで確認してください。https://www.amanohashidate.jp

-

BLOGお店

2021.07.19

金沢名物「ターバンカレー」を京都で味わう

近畿地方が「梅雨明けされたとみられる」と、7月17日に気象庁によって発表されました。今年の梅雨の期間は62日間と、観測史上最長だったとか。本当に長かった梅雨が明けて、京都もいよいよ夏本番です!暑い日に食べたくなるもののひとつが、カレーですよね。京都いながらにして味わえる、石川・金沢名物の「ターバンカレー」をご紹介します。ターバンカレーとは、昭和46年(1971)に石川県金沢市で誕生した「金沢カレー」のこと。平成13年(2001)には、京都にもターバンカレーのお店がオープンしました。「カレーハウス ターバン 阪急桂駅西口店」と、河原町丸太町の「Kitchen Cafe エル」です。ターバンカレーの特徴は"ルーの色"と"とろみ"で、具材が溶け込んでいます。濃厚でありながらすっきりとした口あたりで、おかわりしたくなるおいしさですよ。「ロースカツカレー」「ハンバーグカレー」「なすカレー」など、メニューも豊富。レトロなステンレスのカレー皿も、カレー本来のおいしさを引き立たせてくれるようです。「キッチンカフェ エル」では、千切りキャベツの代わりにサラダがついています。また、ルーはテイクアウトも可能で、自宅でもターバンカレーを楽しめます。鍋に移したルーを弱火にかけ、グツグツしてきたらお湯を加えて温めてできあがり。1パック3人前なので、たっぷり味わえるのもうれしいですね。冷房などで冷えた身体をカレーを食べて温めるのも、夏を乗り切るコツといえそうです。河原町丸太町から2筋東に入って下がった場所にある「キッチンカフェ エル」。「ターバンカレー」の看板が目印です。ターバンカレーのほか、リーズナブルなモーニングやランチメニューも充実。地元の人に愛される、アットホームな喫茶店です。桂へお出かけの際は、「カレーハウス ターバン 阪急桂駅西口店」もどうぞ!Kitchen Cafe エル(キッチンカフェ エル)京都市上京区駒之町558(河原町丸太町より2筋東、南に約50メートル)京阪神宮丸太町駅から徒歩5分カレーハウス ターバン 阪急桂駅西口店(カレーハウスターバン はんきゅうかつらにしぐちてん)京都市西京区桂南巽町128-3 山内ビル地下1階阪急桂駅西口から徒歩すぐ

-

BLOG歳時記

2021.07.17

祇園・花街に伝わる祇園祭の風習「無言詣り」

四条寺町の「Otabi Kyoto(四条センター)」は、京都を代表する名産品を扱う土産物店。祇園祭期間中は土産物店が姿を消して「祇園祭 八坂神社 御旅所(おたびしょ)」に様変わりします。例年、神幸祭の7月17日に八坂神社から3体の神様が御旅所に運ばれ、還幸祭の24日まで滞在。今年は、神様をみこしで運ぶ、神幸祭の「神輿渡御(みこしとぎょ)」も中止となりました。そのため御旅所に3基の神輿は並びませんが、祇園祭でもっとも重要な行事は神輿渡御なのです。神輿では運ばれないものの、3体の神様は今年もこちらの御旅所に滞在されていますよ。さて、昔から、この期間の夜に静かにおこなわれている祇園・花街の風習をご存じでしょうか?舞妓さんたちが、誰にも言えない願いごとをするという「無言詣り(むごんまいり)」です。7月17日から24日の間に、誰とも言葉を交わさずに八坂神社から御旅所まで歩いて7往復半。道中も参拝中も無言を貫き通すと、秘めた願いごとがかなうといわれているとか。一度でも誰かと口を利くと最初からやり直しになるので、心してお参りしなければなりません。八坂神社の主祭神といえば、素戔嗚尊(スサノヲノミコト)。そして、櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)と八柱御子神(ヤハシラノミコガミ)です。櫛稲田姫命には、恋愛成就や子宝・安産、夫婦円満などの御利益があるといわれています。もとは、舞妓さんたちが恋愛成就の願掛けのお参りをしていたのが始まりだったとか。山鉾巡行や神輿渡御が行われないなか、静かにお参りするのも大切ですね。八坂神社 御旅所(やさかじんじゃ おたびしょ)京都市下京区四条通寺町東入ル南側貞安前之町阪急京都河原町駅から徒歩3分祇園祭期間にだけ開放される「御手洗井」とは? はこちら※コロナ禍のため、2021年も開放されていません。

-

BLOGイベント

2021.07.13

日本画で楽しむ山鉾巡行

2年ぶりに、祇園祭の山鉾が姿を見せている京都のまち。昨年に続いて山鉾巡行は中止ですが、技術の継承のため、一部の鉾が建てられたとか。動く山鉾は見られませんが、"日本画"で山鉾巡行の世界を楽しみませんか?戸倉英雄さんの日本画展「黄金航路の宵 -第六番-」で、「山鉾絵画巡行」が2年ぶりに復活。"屏風祭"がコンセプトの展覧会で、2020年春の院展での入選作品や新作なども展示されます。御池通の東洞院西北角の「しまだいギャラリー」では、7月17日(土)まで開催中。寺町三条の額縁専門店「ガクブチのヤマモト」では、7月31日(土)までウィンドウに展示中です。しまだいギャラリーでは、日本画家である戸倉さんの「KUZI-TORAZU HOKO-T shirt」の販売も。「山鉾絵画巡行」シリーズの作品「くじ取らず」からデザインされたTシャツだそうですよ。山鉾以外の作品も多く展示され、屏風祭を楽しむような展覧会となっています。疫病退散の祈りが込められた作品を通して、祇園祭に思いをはせてみてはいかがでしょうか? しまだいギャラリーは、慶長13年(1608年)に現在地に創業した糸割符商が起源。現在の建物は明治16年(1883)に建てられたもので、当時は広大な敷地を誇っていたとか。京都の伝統的な町家で、現在は絵画や陶芸など、さまざまな作品が展示・発表されています。感染症対策を万全にしてお出かけくださいね。しまだいギャラリー京都市中京区御池通東洞院西北角地下鉄烏丸御池駅1番出口より徒歩1分戸倉英雄さんの日本画展「黄金航路の宵 -第六番-」は、7月12日(月)~17日(土)の開催。10~18時(最終日は~14時)※期間中は作家が在廊予定。ガクブチのヤマモト京都市中京区寺町通三条上ル天性寺前町522地下鉄京都市役所前駅から徒歩5分戸倉英雄さんの日本画展「黄金航路の宵 -第六番-」は、7月1日(木)~7月31日(土)の開催。10~19時(日曜は休み)。戸倉英雄さんの公式ウェブサイトhttps://www.tokurahideo.com/祇園祭に思いをはせる「疫病退散祈願 コラボ御朱印」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.07.06

走り坊さん・ハス・安産祈願で知られる「大蓮寺」

八坂神社の祭礼である「祇園祭」の1ヶ月ですが、今年もひっそりとしています。かつて、八坂神社の場所にあったというお寺に思いをはせてみませんか?明治維新の神仏分離令まで、現在の八坂神社の場所に「祇園社 感神院」というお寺があったとか。京都の「祇園」という地名は、この祇園社に由来しているといわれています。今回は、江戸時代に祇園社と深いゆかりのあったお寺をご紹介します。東山二条の「引接山 極楽院 大蓮寺」で、「安産祈願の寺」としても知られています。明治時代の神仏分離令による廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって、祇園社が廃寺に。その際、祇園社の観慶寺にあった仏像や仏具がすべて大蓮寺に移されたといわれています。祇園社の本尊だった重要文化財「薬師如来」などは秘仏で、拝観することはできません。洛陽三十三所観音霊場の第8番札所であるため、「十一面観音菩薩」は1年を通して拝観が可能です。大蓮寺の御本尊・阿弥陀如来は「あんさん(安産)」とよばれ、安産祈願にご利益があるとか。江戸時代、後光明天皇が、典侍・庭田秀子の安産祈願を大蓮寺に命じました。無事に第1皇女・孝子内親皇が誕生したことから、後光明天皇の勅願所になったといわれています。また、明治から大正時代にかけては、洛中洛外を駆けめぐった「走り坊さん」の寺としても話題に。当時、歩いて参拝できない妊婦さんのために、走って御守を届けたという「走り坊さん」。晴れの日も雨の日も、大蓮寺と阿弥陀如来の使いとして走り回ったという伝説が残されています。現在は納経所で「走り坊さん」の「足腰健常の御守」が授与されています。駅伝の発祥の地・京都で、市民ランナーやアスリートからの信仰も厚いそう。「走り坊さん」のように、足腰に不安を感じている家族や友人のもとへ届けるのもよいですね。大蓮寺の開基は慶長5年(1600)、五条若宮(現在の五条西洞院あたり)と伝わります。昭和20年(1945)、戦時中の強制疎開により、現在地の東山二条に移転しました。その名のとおり「蓮の寺」としても知られ、開花シーズンは6月下旬から8月中旬ごろまで。境内には40数種類の花ハスの鉢があり、早咲きから遅咲きまで色とりどりの花を楽しめます。例年、梅雨の晴れ間に開花がすすみ、梅雨明けに最盛期を迎えるという花ハス。平年の京都の梅雨明けは、祇園祭(前祭)の山鉾巡行を過ぎたころ。今年の梅雨明けはいつになるのでしょうか。太陽の下で見事に咲くハスの花を思えば、これからの暑さも乗り越えられるかもしれません。開花状況は、大蓮寺の公式ウェブサイトやYouTubeチャンネルにアップされています。お出かけが難しい人は、おうちにいながらハスの開花を楽しんでみてはいかがでしょうか?引接山 極楽院 大蓮寺(いんじょうじ ごくらくいん だいれんじ)京都市左京区東山二条西入1筋目下ル457市バス停東山二条または東山仁王門下車、徒歩5分大蓮寺の公式ウェブサイト大蓮寺のYouTubeチャンネル祇園祭に思いをはせる「疫病退散祈願 コラボ御朱印」 はこちら

-

2021.07.01

自宅で味わう、京の名店の味! 【ローソン×京都】佐々木酒造の米糀と京都の名店のコラボメニュー発売!

京都の佐々木酒造が京都産の米から作った『べっぴん米糀(こめこうじ)』と京都の名店がコラボした商品が、近畿のローソンで販売されることになりました。その第一弾は、「京料理 木乃婦」と「京菓子司 亀屋良長」がそれぞれ商品を監修。7月6日から3週間の予定で、近畿2府4県にある約2,400の店舗で販売されます。そこで今回は、そのコラボ商品をクローズアップ! 開発の経緯やこだわり、販売される商品の魅力に迫ります。洛中に唯一残る酒蔵、佐々木酒造が開発した『べっぴん米糀』今回のコラボ商品で使用される「べっぴん米糀」を開発したのは、1893年(明治26年)創業の「佐々木酒造」。良質な地下水に恵まれた洛中に唯一残る酒蔵で、現在の代表である佐々木晃さんは4代目。伝統ある洛中での酒造りを継承し、酒造りに励んでいます。また、俳優の佐々木蔵之介さんのご実家ということでも広く知られています。佐々木酒造が京都市産業技術研究所とともに進めた『べっぴん米糀』の開発には、京都産米の消費拡大と清酒メーカーの設備や人員を有効活用して業界を活性化させる目的がありました。「もともと、酒造りは出稼ぎの職人さんたちが秋から冬の間だけやっていました。しかし、後継ぎが少なくなり、酒蔵は職人さんを確保するのに通年雇用をしないといけなくなったんです。そこで、春から夏の間にも作れるものはないかと考えて、酒類以外の商品の開発にも力を入れていくことにしたのが、『べっぴん米糀』開発のきっかけです」と佐々木さんは話します。そんな経緯で生まれた『べっぴん米糀』は、これまでに幾多の改良を重ねてきました。「実際に使う人から"こう作れ"と言われて、その通りに作るというのがメーカーの役目だと思っています。新酒鑑評会では何回か金賞を頂いていますが、そこでも大切なのはどれだけそこで求められるものを作れるかということ。『べっぴん米糀』は使われる現場の声を取り入れつつ、現在進行形で改良を続けています。」コンビニエンスストアとのコラボレーションは、今回が初めてだという佐々木さん。商品が発売されることで、米糀の魅力をより多くの人に知ってもらうきっかけになればと期待します。「たくさんのローソンさんで米糀を使った商品を取り扱っていただけるというのはすごく光栄です。米糀は日本食に必ずと言っていいほど使われているものなので、多くの方にとって受け入れやすい味だと思います。米の消費量が増えることで食料自給率を高めることにも繋がってほしいと思います。」では、その『べっぴん米糀』を使って完成した商品をご紹介しましょう!京料理 木乃婦 監修「米糀と夏野菜の冷し彩りおうどん -だしジュレ仕立て-」昭和10年創業の名店、「京料理 木乃婦」が監修したのは「米糀と夏野菜の冷し彩りおうどん -だしジュレ仕立て-」です。トマト、水菜、なす、南瓜、レンコンといった夏野菜をふんだんに使用し、よく冷えた出汁のジュレをかけるうどんです。『べっぴん米糀』とみりんで下味を付けた夏野菜の旨味が存分に引き出され、また、塩分と水分もしっかり取れて、栄養素が不足しがちな夏にぴったりのメニューです。水から湯がいて塩抜きした梅もトッピングされ、全体的にさっぱりとして食べやすくなっています。「京料理 木乃婦」三代目が提案する「家庭で楽しむワンランク上の味」メニューを監修した「京料理 木乃婦」は、昭和10年に畳十畳ほどの仕出し屋から始まりました。現在の店主、高橋拓児さんは三代目。先代の頃に収容200名を超える大型料亭に発展したお店をさらに洗練させて、斬新かつ新しい日本料理で訪れる人を魅了しています。自身でレシピを考え、下処理や調理にも全面的にアドバイスを行って完成した「米糀と夏野菜の冷し彩りおうどん -だしジュレ仕立て-」は、高橋さんも納得のクオリティに仕上がったと言います。「新型コロナウイルスの影響もあって外食がなかなか難しい今だからこそ、コンビニで買ってもらって、お家でワンランク上の食事を楽しんでほしいと思っています。日本料理は器を汚さず汁まで全部食べ切る、というのが基本です。今回のおうどんもジュレや野菜まで全部美味しく食べ切っていただけるようにと考えて作りました。」佐々木酒造の『べっぴん米糀』は、こちらの要望に応えて改良してくれたので、とても使いやすかったとも話します。「佐々木酒造さんとは20年以上のお付き合いですが、とてもこだわってものづくりをされているという印象です。料理酒も米糀も、料理人の意見を取り入れて、調整を重ねて作ってくださいます。今回の監修メニューでは、野菜を米糀に漬けることで、野菜の旨味が引き立ちました。隠し味として使っているので、ほんのりとした甘さがおいしいと感じてもらえると思います。」京菓子司 亀屋良長 監修「米糀と白みそのブランマンジェ -ほうじ茶寒天と杏添え-」次にご紹介するのは、老舗の和菓子店「京菓子司 亀屋良長」とのコラボで生まれた「米糀と白みそのブランマンジェ -ほうじ茶寒天と杏添え-」。和洋折衷のユニークな味わいが魅力のブランマンジェです。ブランマンジェとは、フランス語で「白い食べ物」を意味するデザートで、白いゼリー状の牛乳にフルーツソースなどをかけて食べるものを指します。このブランマンジェの部分にべっぴん米糀と白味噌を混ぜており、トッピングにはあんずとあんずのソース。その下には、ほうじ茶の風味豊かな寒天が敷かれます。まろやかな味わいのクリームとあんずの甘酸っぱさ、ほうじ茶のほろ苦さが絶妙にマッチした、夏のスイーツです。「京菓子司 亀屋良長」八代目当主が表現する「これまでに食べたことのないスイーツ」「京菓子司 亀屋良長」は、京都・四条堀川で1803年(享和3年)から続く老舗の和菓子店。人気商品には、創業当時から受け継がれる艶やかな漆黒のお菓子『烏羽玉(うばだま)』やトーストにのせて焼く『スライスようかん』などがあります。八代目当主は吉村良和さん。老舗でありながら、洋菓子の要素を取り入れるなどの挑戦的なスタイルが話題を呼んでいます。コンビニエンスストアとコラボレーションしての商品開発は初めてだという吉村さんですが、とてもおいしい商品ができたと語っています。「他にはあまりない珍しい味の組み合わせで、今まで食べたことのないようなものを作りました。外に出るのが億劫になりがちな昨今でも、ローソンさんは色んなところにあるので、遠出をせずに、この珍しいスイーツを楽しんでもらえると思います。」『べっぴん米糀』については、完成された味わいがある、と吉村さんは評します。「佐々木酒造さんの米糀自体がとても完成された味なので、米糀を主役として引き立たせるようなものにしました。また、米糀は白味噌と混ぜることで、チーズのような味わいになるんです。ほうじ茶やあんずともよくマッチします。」また、吉村さんは今回の商品開発を通して、ローソンのスイーツ作りの技術に驚かされたそうです。「実は今まで、コンビニのスイーツを食べることはあまりありませんでした。今回、監修してみて、実はかなりの部分が手作業で作られていることを知って、ほんとに驚きました。ローソンさんと一緒に試食と改善を重ねて、5、6回は作り直しました。わがままを言って迷惑をかけたかもしれません(笑)でも、その甲斐あって、すごくおいしくできたと思っています」今回は、ローソンで販売されるこの時期にぴったりの、佐々木酒造の『べっぴん米糀』と京都の名店がコラボレーションした商品を紹介しました。「京料理 木乃婦」のうどんも「京菓子司 亀屋良長」のスイーツも売り切れ次第、販売終了となってしまいますので、ぜひローソンへ急いでみてくださいね。これらのコラボ商品の売上金の一部は、京都の未来を担う子どもたちを支える、京都市はぐくみ未来応援事業(※)に寄付されることになっています。そして、今後の展開として8月には「マールブランシュ」と「小川珈琲」とのコラボレーションも予定されています!こちらもぜひご期待ください!※京都市はぐくみ未来応援事業社会全体で子ども・若者を支える「はぐくみ文化」の創造・発信の取組の一環として,「子ども・若者のために何かしたい」という思いを具体化する4つのメニュー(①事業体験型,②現物給付型,③現金給付型,④事業賛同型)で応援し、善意の輪を広げていく事業。「ローソン×京都」プロジェクトにより集まった寄付については、④事業賛同型として、児童養護施設等に関わる事業に活用することを予定。京都市はぐくみ未来応援事業についてはこちら商品名京料理 木乃婦 監修「米糀と夏野菜の冷し彩りおうどん -だしジュレ仕立て-」京菓子司 亀屋良長 監修「米糀と白みそのブランマンジェ -ほうじ茶寒天と杏添え-」販売期間7月6日~約3週間(売り切れ次第終了)販売店舗近畿2府4県 約2,400店舗のローソン(福井県小浜市・美浜町・高浜町・若狭町 三重県名張市・熊野市・伊賀市・御浜町・紀宝町の店舗を含む)詳細近畿情報 | ローソン公式サイト(https://www.lawson.co.jp/area/kinki/index.html)

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験