きょうのちしん

-

BLOGまち歩き

2021.06.30

祇園祭に思いをはせる「疫病退散祈願 コラボ御朱印」

今年も7月1日(木)の「吉符入」を皮切りに、祇園祭の1ヶ月が始まります。祇園祭の時期にあわせて、「元祇園 梛(なぎ)神社」と「八大神社」の特別御朱印が登場します。両神社による「疫病退散祈願 コラボ御朱印」で、7月1日(木)より限定頒布がスタート。ともに御祭神にスサノオノミコト(明治維新以前の牛頭天皇)をまつる神社として知られています。梛神社の御朱印にスサノオノミコト、八大神社の御朱印に牛頭天皇がそれぞれ描かれます。この2枚の御朱印を並べると「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」が出現する仕組みなのだとか。見開きサイズの書き置きで、あわせて幅が42cmの大きさになるそうですよ。今年も祇園祭の山鉾巡行や神輿渡御は行われませんが、祇園祭の本当の意味は「疫病退散」。そして、スサノオノミコト(明治維新以前の牛頭天王)といえば、疫神を支配する神様です。今回の御朱印をとおして、祇園祭の本当の意味に触れてみてはいかがでしょうか?「疫病退散祈願 コラボ御朱印」は、7月1日(木)~8月31日(火)まで頒布予定とのことです。※予定枚数に達し次第、終了となります。※梛神社の御朱印は梛神社で、八大神社の御朱印は八大神社で求めてください。※8月1日(日)より、郵送での対応(遥拝御朱印)も開始される予定です。詳細は、梛神社または八大神社の公式ウェブサイトで確認を。祇園祭は言わずと知れた八坂神社の祭礼で、1100年の伝統を誇ります。壬生にある梛神社は、八坂神社の古跡であることから「元祇園社」とも。貞観11年(869)といえば、京都に疫病がまん延した年です。その際に、播磨国広峰(兵庫県姫路市)よりスサノオノミコト(牛頭天王)の神霊を勧請。鎮疫祭の際に神輿(みこし)を梛の林の中に置いてまつったのが、梛神社の起源とされています。その後、スサノオノミコト(牛頭天王)の神霊は八坂(八坂神社)に移されました。地元の人たちは風流傘を立て、鉾を振り、音楽を奏でながら八坂に神輿を送ったとか。これが「祇園会」(現在の祇園祭)の始まりと伝えられています。また、大正7年(1918)には、梛神社の境内に隼(はやぶさ)神社が遷座しました。隼神社は、延長5年(927)にまとめられた「延喜式神名帳」にも名前を残す由緒ある神社。このことから、境内には梛神社と隼神社の本殿が横に並んで建てられています。一乗寺にある八大神社は、永仁2年(1294)に八大天王が勧請されたことが由来の古社。八坂神社や梛神社と同様に、スサノオノミコト(明治維新以前の牛頭天王)がまつられています。そのことから「北天王(北の祇園社)」ともよばれているそう。また、八大神社は、剣聖・宮本武蔵ゆかりの神社としても知られています。境内地の「一乗寺下り松」での吉岡一門との決闘前に、武蔵が奉拝したのだとか。境内には決闘当時の「下り松」の古木がまつられ、武蔵の像も参拝者を出迎えてくれます。今回のコラボ御朱印のほか、武蔵がデザインされたものなど多彩な御朱印が用意されていますよ。元祇園 梛神社(もとぎおん なぎじんじゃ)京都市中京区壬生梛ノ宮町18-2市バス停壬生寺道下車、徒歩すぐhttps://motogion-nagijinja.or.jp/八大神社(はちだいじんじゃ)京都市左京区一乗寺松原町1番地叡山電車一乗寺駅から徒歩10分https://www.hatidai-jinja.com/

-

BLOGお土産

2021.06.29

本家 月餅屋直正「みな月」「かのこ」「わらび餅」

6月30日といえば「夏越の祓(なごしのはらえ)」ですね。この半年間のけがれを払い、残りの半年間の無病息災を願う、古くからの厄払い神事。京都では神社などに設置された「茅の輪」をくぐり、「水無月(みなづき)」をいただきます。水無月は氷に見立てた三角形のういろうに魔除けを意味する小豆がのる、伝統の和菓子。この時期には多くの和菓子店に水無月が並び、本格的な夏の到来を感じさせます。今回ご紹介するのは、木屋町三条にある「本家 月餅屋直正(ほんけ つきもちやなおまさ)」。文化元年(1804)創業と伝わる老舗で、京都の人に長く愛されてきた和菓子がそろいます。こちらの「みな月」はモチモチのういろうに、小豆だけでなく栗ものっているのが特徴。プレーンと抹茶があり、注文すると三角形または四角形に切り分けてくれますよ。生菓子はとくに種類が多く、上質な素材を使いながらもお手ごろで毎日通いたくなります。なかでも「かのこ」は、「京かのこ」「とらかのこ」など、目移り必至のラインナップ。白豆、とら豆など、使用される豆によってさまざまな味わいや表情を楽しめます。たとえば「京かのこ」は、白あんと白豆に栗の甘露煮がのった、やさしい味わい。「とらかのこ」は、白あんとトラ豆に金柑がのり、さわやかな風味が口に広がります。見た目もかわいらしく、美しい包装紙に包んでくれるので、おもたせにもぴったり。水色の包装紙は、お店の近くを流れる高瀬川や鴨川をイメージしているのだとか。こしあんがたっぷり入ったふわふわの「わらび餅」も、ほかにはない見た目と味わい。「わらび餅」は早々に完売する人気ぶりなので、店頭で取り置きをお願いするのがおすすめです。鴨川の木陰で絶品の和菓子をほお張ると、暑さを忘れて至福のひとときを過ごせるかもしれません。本家 月餅屋直正(ほんけ つきもちやなおまさ)京都市中京区木屋町通三条上ル上大阪町530京阪三条駅から徒歩3分

-

BLOGイベント

2021.06.28

art space co-jinで開催中の展覧会「Spring up Spring(はねあがる春)」

期待に胸をふくらませたこの春も、新型コロナウイルスの影響を大きく受けてしまいました。外出できず春らしさをあまり感じられなかった人も、今、春のよろこびを感じてみませんか?荒神口にあるギャラリー「art space co-jin(アートスペースコージン)」。現在、展覧会「Spring up Spring(はねあがる春)」が開催中です。この4月に公開が始まるも、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として中断。6月1日(火)より再開され、7月18日(日)まで延長して公開されています。会場内には、5名の作家が描いたさまざまな花が咲き、春のよろこびに心が弾みます。期間中は、会場で「Spring up Spring」の限定ポストカードも販売。おうちの中に好きな花を咲かせてみてはいかがでしょうか?京都の障害のある人の作品や表現に出合える場として親しまれる「art space co-jin」。「きょうと障害者文化芸術推進機構」が運営しているギャラリーです。絵画や写真、陶芸など、文化芸術を通して共生社会の実現のための場がつくられています。河原町通に面したガラス張りのギャラリーは、入場無料で立ち寄りやすいのも魅力。現在は、換気をはじめ、ドアノブやペンなどの消毒がこまめに行われています。必ずマスクを着用し、入口でアルコール消毒をすませて入場してくださいね。詳細は「art space co-jin」の公式ウェブサイトで確認を。art space co-jin(アートスペースコージン/きょうと障害者文化芸術推進機構)京都市上京区河原町通荒神口上ル宮垣町83 レ・フレール1階市バス停荒神口から徒歩1分 art space co-jin 公式ウェブサイトhttps://co-jin.jp/展覧会「Spring up Spring(はねあがる春)」は7月18日(日)までの開催(月曜は休み)。

-

BLOGまち歩き

2021.06.26

紫式部の邸宅跡「廬山寺」で桔梗が見ごろ

日本文学史を代表する作家のひとり、紫式部。平安時代中期に紫式部が執筆したとされる『源氏物語』は、全54帖からなる長編の物語です。京都には、紫式部や『源氏物語』ゆかりの地が点在しています。そのなかから、『源氏物語』の大半を執筆したといわれる紫式部の邸宅跡をご紹介します。『源氏物語』の主人公・光源氏が誕生した京都御所の東側に建つ「廬山寺(ろざんじ)」です。かつては境内の全域が紫式部の邸宅で、後年、廬山寺が移転してきたとか。廬山寺は天慶年中(938~947)に船岡山の南に創建され、寛元3年(1245)に船岡山の南麓に再興。現在地の寺町広小路に移転したのは天正元年(1573)、豊臣秀吉公の都市改造にともなってです。現在、境内の「源氏庭」では、桔梗(ききょう)が咲き誇っています。例年6~9月にかけて開花しますが、今年は例年より早く見ごろを迎えているそうですよ。白砂と苔の庭に映える紫色の花は、紫式部の高貴なイメージにもぴったりな気がします。桔梗は9月ごろまでゆっくり楽しめるのもうれしいですね。境内には紫式部にちなみ、古い筆を供養する「筆塚」もあります。また、歌人としても活躍したことから紫式部の「歌碑」も建てられています。紫式部は日本人で唯一「世界の五大偉人」に選出され、フランスのユネスコ本部にも登録。そのことから、廬山寺は「世界文学発祥の地」ともよばれているとか。歌碑には、紫式部の娘で歌人の大弐三位(だいにのさんみ)の歌も刻まれています。歌人としては、母親の紫式部に負けず劣らずのすぐれた腕前だったそうですよ。この地に立っていると、どこからか物語をつづる音や歌を詠む声が聞こえてきそうです。廬山寺(ろざんじ)京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町397市バス府立医大病院前下車、徒歩5分

-

BLOGイベント

2021.06.23

京都・丹後の食が集まる「丹後FES」が開催中

京都府北部に位置する丹後は「海の京都」とよばれるエリア。京丹後、宮津、与謝野、伊根の魅力が詰まった「食」のイベントが京都市内3ヶ所で開催中です。会場は、河原町御池の「QUESTION」、出町柳の「出町座のソコ」、清水五条の「マールカフェ」。6月27日(日)までの期間中、それぞれのお店の「丹後メニュー」が提供されています。そのなかで、「丹後FES」のメイン会場「QUESTION」の「丹後サンド」をご紹介します。人気カフェ「喫茶マドラグ」が手がける「丹後サンド」は、「山」と「海」の2種類。「丹後サンド」の「山」には、京たんくろ和牛、キャロットラペ、スプラウト、レタスなど。「丹後サンド」の「海」には、へしこ、伊根の地魚、卵、トマト、じゃがいも、レタスなど。それぞれ丹後の山の幸と海の幸を使って考案された、1日30食限定のサンドイッチです。また、喫茶マドラグの名物「玉子サンド」と「丹後サンド」(ハーフ)のセットもおすすめ!名店「洋食コロナ」の味を再現した、ふわふわの厚焼き玉子サンドイッチも絶品です。「丹後FES」の期間中、正午から販売されますが、すぐに完売するので気になる人はお早めに。会場内にはイートインスペースがあるほか、テイクアウトでも楽しめますよ。丹後のおいしいものが並ぶショップもあり、丹後の食を身近に感じられそうです。 「QUESTION」は、京都信用金庫がコミュニティバンクとして展開する共創施設。自分ひとりでは解決できない「?」を、さまざまな分野の人と解決していくスペースです。1階の「awa bar(アワバー)」は、京都芸術大学の現役大学生が運営するカフェ&バー。「丹後FES」の期間中は、丹後の食材を使用したオリジナルドリンク4種類も販売されています。「丹後サンド」を購入すると「awa bar」のドリンクが100円引きになるチケットがもらえますよ。世の中が落ち着いたら、山の幸・海の幸が豊富な丹後にもぜひ足を延ばしてみてくださいね。QUESTION(クエスチョン)京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390-2地下鉄京都市役所前駅1番出口からすぐQUESTIONの公式ウェブサイトhttps://question.kyoto-shinkin.co.jp/「丹後FES」は、6月14日(月)~6月27日(日)の開催。丹後FESの公式ウェブサイトhttps://tangofes.bishokuclub.kyoto/

-

BLOGイベント

2021.06.21

平安神宮で初の「古本まつり」が開催中

ようやく京都も、6月20日(日)で緊急事態宣言が解除されました。まん延防止等重点措置に移行されたので、引き続き気持ちを引き締めて行動したいですね。古書店が多く、毎年、大小さまざまな「古本まつり」が行われている京都。昨年から今年にかけては、コロナ禍のため中止になったイベントも数多くあります。そんななか、平安神宮で初めての「古本まつり」が開催されています。コロナ禍を乗り越えるべく、大阪の古書店を中心に企画された「みんなでつくる古本まつり」。来場者の支援とともにつくり上げる、クラウドファンディング併用イベントだそうです。「古書店のおっさんたちよ! 立ち上がれ! 平安神宮で古書まつりを開催したい!」が合言葉。大阪、滋賀、三重、石川、静岡、岡山と、全国から古書店が平安神宮に集結しています。「シルヴァン書房」「京都スターブックス」「石川古本店」「小亀屋」「町家古本はんのき」。これら古本まつりファンにはおなじみの、京都の古書店もテントを並べていますよ。今回はじめて古本まつりに参加するという「暮藹(ぼあい)書房」も京都の古書店だとか。全国から集まる古書店を応援し、掘り出し物を探しに出かけてみてはいかがでしょうか。古書だけでなく、古い地図や絵はがき、レコードやCDなどが並ぶテントもあってワクワク。おうち時間を豊かにしてくれる本やレコードとともに、心の平安も求めたくなりますね。「みんなでつくる古本まつり」は、6月23日(水)までの開催です。必ずマスクを着用のうえ、感染症対策と熱中症対策を万全にお出かけください。平安神宮の応天門には、夏越の祓でおなじみの「茅の輪くぐり」が設置されています。この半年間のけがれをはらって、無病息災、疫病退散を祈りたいですね。"京都三大古本まつり"のひとつ「下鴨納涼古本まつり」も、この夏は開催されますように。また、平安神宮の神苑でも「半夏生(はんげしょう)」が見ごろを迎えていますよ。平安神宮(へいあんじんぐう)京都市左京区岡崎西天王町市バス停岡崎公園 美術館 平安神宮前下車、北へ徒歩5分または、市バス停岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前下車、北へ徒歩5分「みんなでつくる古本まつり」は、6月19日(土)~23日(水)の10~17時。クラウドファンディングのページhttps://camp-fire.jp/projects/view/420081三宅八幡宮の半夏生と名物「鳩もち」 はこちら

-

BLOGまち歩き

2021.06.19

三宅八幡宮の半夏生と名物「鳩もち」

緑色の葉の半分が真っ白に色づく、ドクダミ科の植物「半夏生(はんげしょう)」。夏至から数えて11日目の「半夏生」に見ごろを迎えることから、同じ名前がつけられたとか。また、半分お化粧したように見えることが「半夏生」の名前の由来ともいわれています。2021年は、6月21日(月)が夏至にあたるため、7月2日(金)が「半夏生」に。今年は例年より早く、夏至を待たずに半夏生が各地で白く色づきはじめているようです。京都の半夏生の名所といえば、建仁寺塔頭の両足院をはじめ、天龍寺、大覚寺、等持院など。そのなかで、三宅八幡宮(みやけはちまんぐう)は半夏生の穴場といえるかもしれません。まさに今、境内の半夏生が白く染まり、参拝者の目を楽しませてくれています。三宅八幡宮といえば、鳩が八幡神のお使いであることから「狛鳩」が鎮座している神社。境内の茶店では、三宅八幡宮の名物「鳩もち」をいただくことができます。休業中だった「三宅八幡茶屋」が、この春「茶店 ポッポ」としてリニューアルオープン。半夏生や緑に囲まれた風通しのよい店内で、「鳩もち」を再び味わえるようになりました。「鳩もち」は修学院の京菓子司「本家 双鳩堂」の創業菓子で、ニッキ・抹茶・白の3種類。店内で薬草茶とのセットを楽しめるほか、1個から持ち帰りもできます。コーヒーや紅茶、カナッペやホット玉子サンドなどの軽食もあるので、参拝帰りにどうぞ!「茶店 ポッポ」は三宅八幡宮の一の鳥居前の参道にあり、金・土・日・月曜のみ営業。お天気のよい日は、一の鳥居を望むテラス席も気持ちよさそうですね。見ごろを迎えた半夏生と、にこやかな姉妹が出迎えてくれますよ。茶店 ポッポ(ちゃみせ ぽっぽ)京都市左京区上高野三宅町22(三宅八幡宮内)叡山電車三宅八幡駅から徒歩6分茶店 ポッポのInstagram「半夏生とタコの共通点とは!?」 はこちら鳥と神社③ 鳩に囲まれる「三宅八幡宮」 はこちら

-

BLOGお土産

2021.06.16

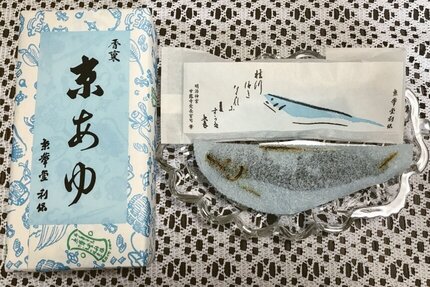

凍らせてもおいしい、京華堂利保の「京あゆ」

6月16日は「和菓子の日」です。承和15年(848)、御神託によって仁明天皇が16の数にちなんだ菓子や餅を神前に献上。同時に疫病除けや健康招福を願ったというこの儀式が、6月16日に行われたといわれています。これを機に、元号が「承和」から「嘉祥」に改められ、6月16日は「嘉祥の日」とされました。「嘉祥(かしょう)」とは「めでたいしるし」のこと。「嘉祥の日」は平安時代から江戸時代まで続き、宮中では「嘉祥の儀式」が受け継がれました。それらを今に伝えるのが「和菓子の日」といわれています。四季折々の風情を表現した和菓子は、おうちの中にも福を呼び込んでくれそうですよね。さて、夏の和菓子のひとつとして人気の「鮎」。清流を泳ぐ、跳ねる鮎をかたどった逸品で、この夏もさまざまなお店に並んでいます。私のお気に入りは「京華堂利保(きょうかどうとしやす)」の「京あゆ」。桂川の名産「京あゆ」をモチーフにした、淡いブルーの麩焼きの皮が特徴です。中には柚子を練り込んだ餡と透き通ったグリーンの寒天が挟まれ、見た目にも涼しげ!冷やすのはもちろん、凍らせるとさらにおいしくいただけるのだとか。直前に冷凍庫から出して、解凍せずにそのまま食べられます。凍らせるといっても口あたりはなめらかで、ひんやりとした食感を楽しめますよ。8月末ごろまでの期間限定販売です。二条通りの川端に店を構える、京華堂利保。明治36年(1903)創業で、茶道の武者小路千家御用達の御菓子司として知られています。代表銘菓は、大徳寺納豆入りのこし餡を麩焼きせんべいで挟んだ「濤々(とうとう)」。店内は老舗ならではの凛とした空間で、天井から垂れ下がる包装用の紐にもワクワクします。美しい包装紙や箱でおめかしされた和菓子は、現代の「嘉祥の日」にもぴったりですね。京華堂利保(きょうかどうとしやす)京都市左京区二条通川端東入ル難波町226京阪神宮丸太町駅から徒歩6分

- 手捺染のTシャツ染め体験

- お家でもできる!?ミニ提灯作りに挑戦︕

- 小刀作り体験

- 和紙照明づくり体験

- 七宝体験

- 京こま作り体験

- 金箔押し体験

- 土ひねり体験

- 和ろうそく絵付け体験

- 組紐手組み体験

- 木版絵はがき制作体験

- ミニ和傘作り体験

- 京扇子絵付け体験

- 「京都デニム」の職人が教えるデニム京友禅染め体験

- 華道1日体験

- 「おはりばこ」でつまみ細工の桜アクセサリー体験&散策コース

- 「染工房 正茂」で桜の手描友禅職人体験&散策コース

- 京菓子手づくり体験

- 手描友禅職人体験

- 京象嵌(きょうぞうがん)作り体験

- 匂袋作り体験

- 花結い Photo Plan

- 交趾(こうち)絵付体験

- トートバッグ染め体験

- つまみ細工のフラワーBOXづくり

- 水引細工の花カード

- オリジナル ミニ提灯作り

- 御朱印帳の表紙を木彫り体験