平安京の遷都より「四神相応の地(しじんそうおうのち)」とされてきた京都。

四神とは、東の「蒼龍(青龍)」、西の「白虎」、南の「朱雀」、北の「玄武」の聖獣のことです。

蒼龍は八坂神社、白虎は松尾大社、朱雀は城南宮、玄武は上賀茂神社(賀茂別雷神社)を守護。

その四神の中心をつかさどっている平安神宮とあわせて、「京都の五社」ともよばれています。

8月23日の「白虎隊の日」にちなみ、今回は「白虎」ゆかりの地をご紹介します。

白虎が宿る西山連峰に位置する松尾山。その山のふもとに建つ、松尾大社(まつのおたいしゃ)。

四条通の西の端にあり、対する東の端は蒼龍の八坂神社です。

松尾大社は、太古より人々の生活を守護する神様として崇敬されてきました。

平安京の遷都以降は「賀茂の厳神、松尾の猛霊」とよばれ、お酒の神様としても信仰されています。

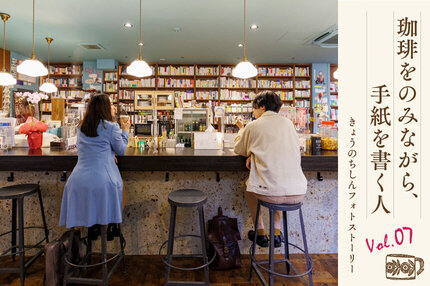

そんな松尾大社のおみくじのなかで人気なのが、「白虎おみくじ」。

おうちの西側に、白虎の顔が東を向くようにしてまつるとよいとか。

なんとも愛らしい表情のトラに、思わず頬がゆるみます。

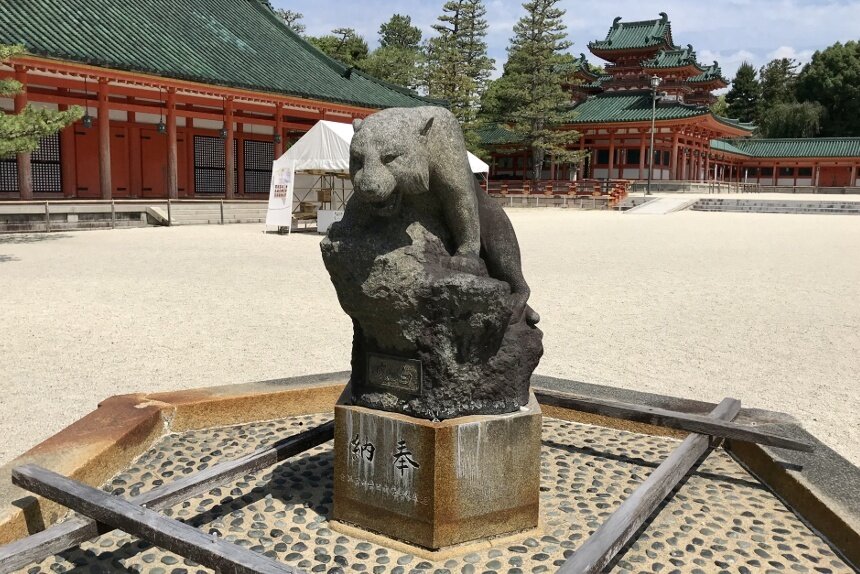

さて、蒼龍、白虎、朱雀、玄武の四神の中心を守護している平安神宮。

平安京を模してつくられた境内には、四神にちなんだ石像が建てられています。

西の手水舎を守っているのは白虎。

東の手水舎には蒼龍が鎮座しています。

そして、西には「白虎楼」、東には「蒼龍楼」と名づけられた2棟の重要文化財が並んでいます。

また、四神の名前は、江戸幕府の会津藩の部隊名にも使われていました。

ときは慶応4年(1868)、「鳥羽伏見の戦い」のあと。

戦いに敗れた会津藩は、年齢別に4つの部隊を編成します。

年齢の高い順に「玄武隊」「青竜隊」「朱雀隊」「白虎隊」。

最年少の白虎隊は、数えで16~17歳の武士から構成された部隊だといわれています。

白虎隊の少年隊士たちは会津藩のために戦い、飯盛山(福島県会津若松市)で自刃。

その日が、慶応4年(1868)8月23日だったと伝えられています。

多くの若い命が散った、なんとも悲しい日。

この悲劇は、ひとり生き残ったという少年隊士の手記によって語り継がれているそうです。

松尾大社(まつのおたいしゃ)

京都市西京区嵐山宮町3

阪急松尾大社駅から徒歩3分

平安神宮(へいあんじんぐう)

京都市左京区岡崎西天王町

市バス停岡崎公園 美術館 平安神宮前下車、北へ徒歩5分

または、市バス停岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前下車、北へ徒歩5分

山吹の名所「松尾大社」 はこちら