11月27日は「ノーベル賞制定記念日」です。

ノーベル賞は、言わずと知れた、スウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベルに由来するもの。

ノーベルは、自らの発明で得た富を人類に貢献した人に与えたいという遺書を書いたとか。

その日が、明治28年(1895)の11月27日だといわれています。

そして、ノーベル賞の第1回授賞式が行われたのが、明治34年(1901)の11月27日。

現在はノーベルの命日である12月10日に、ノーベル賞の授与式が開催されています。

これまで、日本の大学でノーベル賞の授賞者をもっとも多く生み出したのが京都大学。

歴代の26名の日本人授賞者のなかで、8名が京都大学の出身なのだとか。

日本人初のノーベル賞受賞者である物理学者・湯川秀樹博士も、同大学の出身です。

さらに、京都大学・大阪大学の名誉教授としても知られ、京都市名誉市民でもあります。

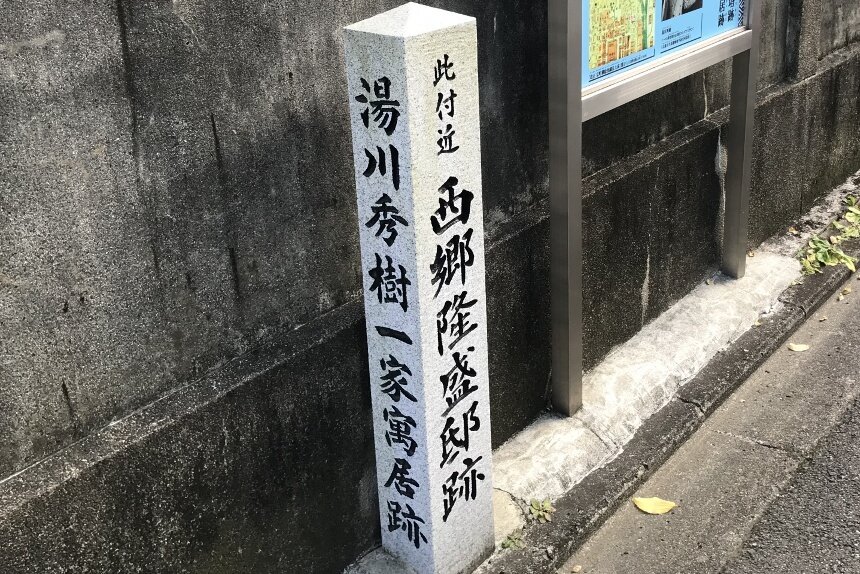

その湯川博士の寓居跡を示す石碑が、同志社大学今出川キャンパスの東側、下塔之段町にあります。

この地にある円覚寺に、当時、数えで2歳だった湯川博士が家族と1年ほど暮らしていたのだそう。

さかのぼること徳川末期には、薩摩島津家臣の西郷隆盛がこの付近に邸宅を構えていたとか。

時代や分野は異なるものの、日本を代表する2人が暮らしていた地であるとは興味深いですね。

さらに、この石碑のある通りには、京都で最古とされる大正5年(1916)製のマンホールが現存。

ここで暮らした証を示す石碑とともに、時代を超えた人々の踏跡が伝わってくるようです。

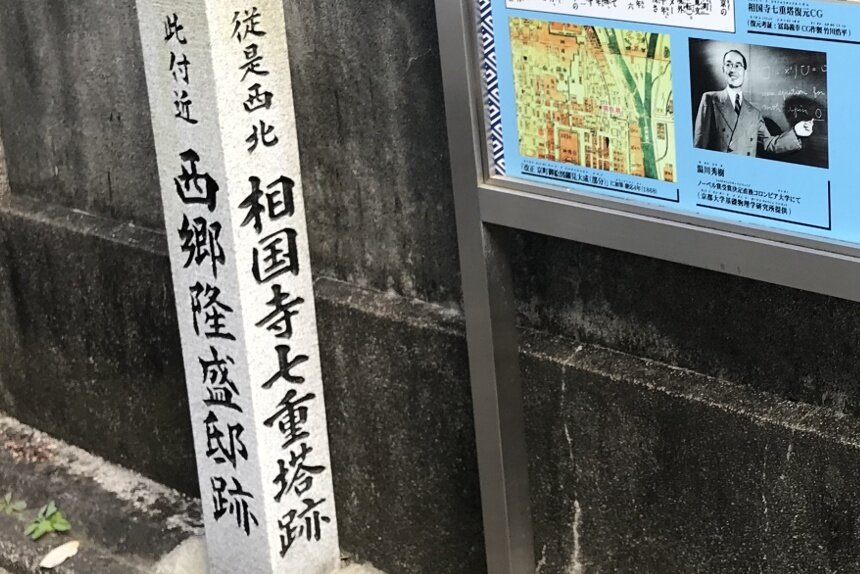

じつは、「湯川秀樹一家寓居跡」「此付近 西郷隆盛邸跡」の石碑には、3つめの顔があります。

それは「従是西北 相国寺七重塔(しょうこくじひちじゅうのとう)跡」です。

足利義満が父の供養のため、相国寺の南東に建立した高さ約109メートルとされる大塔。

応永6年(1399)に落成するものの、わずか4年後に落雷により焼失してしまいます。

2代目が再建されるものの、義満の死によって中断している間に落雷により焼失。

のちに足利義持によって3代目が再建されますが、文明2年(1470)に3度目の落雷で焼失。

4代目が再建されることなく、幻の七重塔となってしまったようです。

周辺の「上塔之段町」と「下塔之段町」という町名が、七重塔が存在した証を伝えています。

道端の石碑や町名にも注目しながら歩くと、まち歩きがさらに楽しくなりそうですね。

湯川秀樹一家寓居跡(ゆかわひできいっかぐうきょあと)

京都市上京区下塔之段町(同志社大学今出川キャンパス東側)

京阪出町柳駅から西へ徒歩5分