■山中隆輝(やまなか たかてる)さん

山中商事代表取締役

1964年、父と叔父により山中商事を設立。総合不動産会社として京都を中心に分譲地の開発・販売、収益不動産等の運営管理、不動産売買、不動産投資マネジメントなど多岐に渡る事業を展開。1979年に入社、1998年に現職に就く。仕事仲間に美食家が多く、その影響で食事に対して興味を持つように。近ごろは毎朝シャワーの前にストレッチを20分、晩御飯は21時までに済ませ、23時には就寝という規則正しい生活を心がけ、美食を健康的に楽しんでいる

昭和の映画人が愛した釜めし屋。昭和の風情を楽しみながら一献の幸福

四条河原町の細い路地に灯りをともすのは「月村」。一品料理と釜飯を目当てに多くの人がのれんをくぐってゆく。山中さんもそのひとりだ。

「日曜日は妻とデパートに行くこともあるのですが、そういう日の晩ご飯は月村さんです。夕方4時くらいにデパートに着いて、買い物が済むのが6時半頃。そこで月村さんに電話をして、混み具合をうかがいます。こちらは予約を受けていらっしゃいません。5時オープンですから、最初のお客さんがお帰りになる7時や7時半が狙い目です」

「もう7~8年前でしょうか。テレビで月村さんを知った先輩ご夫婦に、"山賊焼(さんぞくやき)"が美味しそうだったから一緒に食べに行こう、と誘われ妻と4人でうかがったのが最初です。一歩足を踏み入れたとたん、昔なつかしい昭和の風情が漂う店内にノックアウトされました」

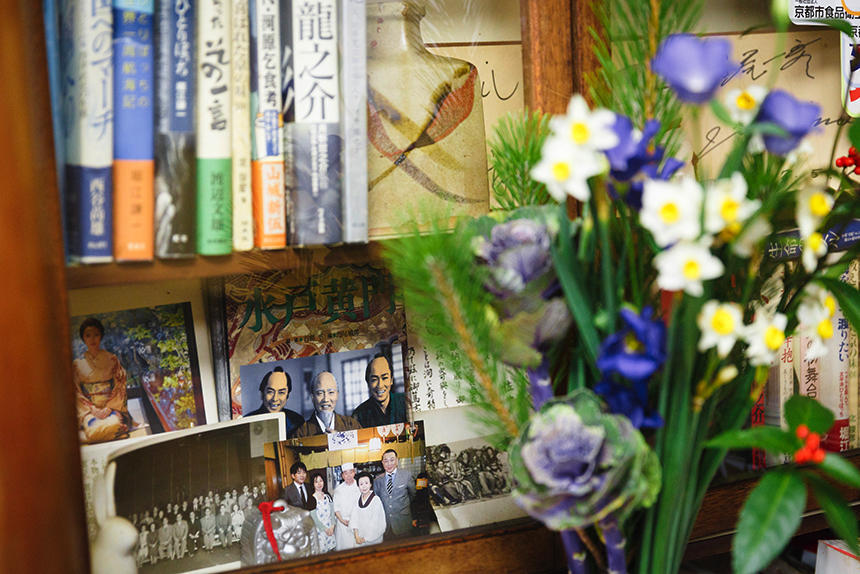

昭和20(1945)年、戦後間もないころにこの地に料理屋を開いたのは、おかみさんである佐藤亜樹子さんのおばあさんだ。当時は「ひらいと」という店名だったとか。その後、常連だった俳優・月形龍之介との縁で「月村」に改名した。というのも、この店は当時の映画界と大変深いつながりがあったのだ。日本映画の父と呼ばれる牧野省三の次男、映画プロデューサーのマキノ光雄が贔屓にしたことから、連日連夜、撮影所での撮影を終えた役者やスタッフが集い、飲めや歌えや大いに盛り上がっていたという。昭和の大スター、萬屋錦之介、大川橋蔵、片岡千恵蔵らもしょっちゅう訪れていた。山中さんの好物のなかにも、そうしたスターたちの思い出が残っているものがある。

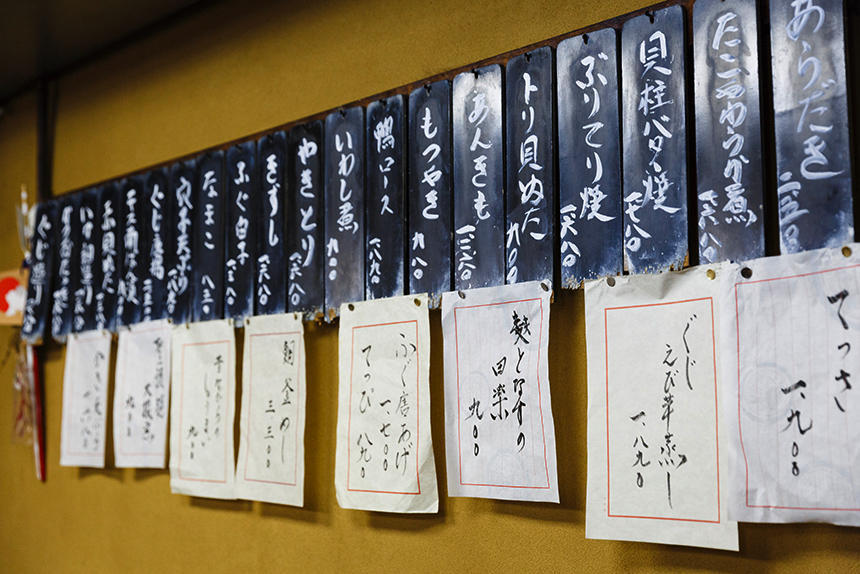

山中さんの先輩が興味を持った「山賊焼」2800円は、実は裏メニュー。骨付きの鶏もも肉をつきっきりでじっくり15分かけて素揚げにする手間のかかる料理のため、注文が飛び交う忙しい時は提供できないとか。こちらは萬屋錦之助の好物だった。

「鶏肉が大好きで、さまざまな鶏料理を食べ歩いている友人がいるのですが、彼は"月村の鶏の素揚げが一番旨い!"と大絶賛しています。皮はパリパリと香ばしく揚がり、身はふわりとやわらか。歯を入れると肉汁がジュワッとあふれ出します。塩とからしが添えられていますが、何もつけなくても鶏肉の旨みがしっかりと立っています。この友人とは"おまえ1本、俺1本"にして、けっしてシェアはしません。ひとり占めしたいので(笑)」

山中さんのレギュラーメニューの代表格は、大川橋蔵が愛した「昔ながらのしゅうまい」900円(税込)。大川は自身の新築祝いのパーティでこのしゅうまいの出前を頼み、参加者に振る舞ったという。大川以外にも当時からその味は大評判で、東映京都撮影所で開かれた映画館の館主をもてなすパーティに屋台で参加した月村は、2000人分のしゅうまいをつくったという逸話も残る。

「こちらのしゅうまいは、トロフワのやわらかいタイプです。口に入れるとすっと溶けるようで幸せな気持ちになれます」

千枚漬けの時期のみ楽しめる、冬の定番「聖護院大根煮」900円。さっぱりした甘みのある出汁が大きな聖護院大根にじっくり染み込んでいる。冬以外は長大根を使用。夏は冷やし大根として昆布を添えて出される。

「たこやわらか煮」1680円は、6~7時間炊いたタコをひと晩寝かせる。品切れになるとがっかりされてしまう、常連客に人気のひと品だ。

「お料理は全体的に甘みがあって、酒のあてにピッタリなものばかり。疲れているときには、料理の甘みはなんとも魅力的ですよね。今は身体のために焼酎の水割りやハイボールを飲むようにしているのですが、月村さんで友人が日本酒を頼んだら、少し分けてもらいます(笑)」

〆には、昭和25(1950)年ごろからおばあさんがつくりだした、看板にも掲げられている「釜めし」ミックス3300円を。注文が入ってから釜めし用コンロで炊きはじめ、炊き上がったら一度しゃもじでご飯を混ぜてふわりと空気を入れてから、再び蓋をしてテーブルに運ばれる。

「鶏と海老の入ったミックスを頼むことが多いです。冬はここに牡蠣が追加されます。やわらかめに炊きあがったご飯は、秘伝の出汁をたっぷりと吸っています。おこげも香ばしくていいんですよね」

釜めしというと鉄製の釜を使っている店が多いが、こちらの釜はなんと清水焼。そのためか保温性が高く、いつまでもご飯はあたたかい。今はひと釜をシェアする人も増えたが、以前はひとりひと釜を食べることが多かったそう。添えられた竹製の小さなしゃもじをスプーン代わりにしてご飯を口に運ぶのもなんとも味わい深い。

歴史を感じさせる、使い込まれた釜めしの蓋。比較的新しい左上のものと比べるとだいぶん薄くなり変形しているが、今でも現役で活躍している。あえてこの古い蓋で出してほしいとリクエストする常連客もいるとか。

「椅子やテーブルも昔ながらで、少し小さいんです。おっさん4人でうかがうとギューギューになりますが、字のごとく膝を突き合わせてお酒を酌み交わすのも楽しいんですよね。出張で京都へ来たと思しき一人客がカウンターに座って小料理をつまんでいる姿も、なんとも風情があります」

料理をつくるのはおかみさんのご主人・光三郎さん。若いころは、舞台に上がる芸舞妓に化粧を施す「顔師」だったそう。昭和44(1969)年、結婚を機に料理人に転身。以来50年、夫婦二人三脚で月村を切り盛りしてきた。

「日本映画全盛期の時代は、牧野さんに請われて店の奥と2階に座敷を設けていました。お客様は映画関係者のみ。板場さんも仲居さんもいる大所帯でした。ですが、しだいにテレビが一般的になり、映画人の方々も東京へ移ってゆくように。そこで主人に代替わりしたときに座敷をやめ、一般のお客様にもお越しいただけるようにしたんです」(亜樹子さん)

光三郎さんはおばあさんの味を継承しつつ、メニューに並ぶ多くの定番料理も生みだしていった。

「"まだお店がありましたか"と30年ぶりにお越しになれた方もいらっしゃいます。"変わらない味でうれしいな、懐かしいな"と喜んでくださって。でも実は、少しずつ今の方の口に合うように手を加えているんです」(光三郎さん)

懐かしさを保ちつつ、気づかれぬほどの繊細な采配で味を調整していくその腕前は、すべての料理に振るわれている。「なんでも自分でやりたいから」と、光三郎さんは厨房にひとりで立ち続けているのだ

「カウンター3席に、2人掛けテーブル1卓、4人掛け3卓の小さい店です。主人ひとりで料理をつくっていますので、予約をお受けする余裕がなくて申し訳ないです」(亜樹子さん)

そういうわけで手間のかかる山賊焼が裏メニューなのもいたしかたない。

「でもなんとかよいタイミングを狙って、その名の由来のように1本丸ごと山賊のようにかじってみてほしいですね。私と鶏肉好きの友人が熱狂する意味がわかっていただけると思います(笑)」

月村には山中さんが、昭和ノスタルジーにひたれる空気に満ちているのだ。

※価格は取材当時のもの

撮影 津久井珠美一 文 竹中式子

■月村

京都市下京区西木屋町四条下ル船頭町198

075-351-5306

17:00~21:00(L.O.20:30)

定休日 月曜。火曜不定休