2019年に始まった「うつわ知新」は、初心者の方にもわかりやすい焼き物やうつわ解説でした。丸2年を迎えた2021年9月からは、もう少し深く、焦点をしぼった見方ができる内容をご紹介しています。 それぞれのうつわが辿ったストーリーや製法についても、ひも解いていきます。

まずは「伊万里焼と古九谷焼」について深く詳しく。

5回目は、藍九谷と吸坂手について解説いただきます。

「伊万里焼と古九谷」の物語をお楽しみください。

梶高明

梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。 全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。

伊万里焼と古九谷焼5

さて、今回からは前回お話しきれなかった藍九谷と吸坂手についてお話をしていきます。

まずは藍九谷ですが、皆さんはこの「藍九谷」という呼び名はいつからあったと思いますか? 実は私がこの業界で仕事を始めた1990年頃には、まだ藍九谷という言葉は、私の周辺の業者間ではあまり使われていませんでした。それからまもなく伊万里の人気が絶頂期を迎えるのですが、そのころから急に耳にするようになりました。そんな新しい言葉なので、私も重要性を感じず、しばらく曖昧な理解のままでした。

1640年以前の伊万里ではまだ色絵などを生産する技術が無かったため、ほぼ染付の器しか焼くことが出来ませんでした。1640年頃から中国人の陶工たちの移入が始まり、初期伊万里から古九谷様式の青手・色絵・吸坂手・藍九谷の焼物の生産が始まります。ここで私たちを混乱させるのは、これら4種類の焼物の中で青手・色絵・吸坂手は加賀地方で焼かれたと分類されたことです。そして藍九谷は初期伊万里から進化した、古い染付けの伊万里として注目されてはいませんでした。

現代になって九谷で焼かれていた青手・色絵・吸坂手が伊万里に組み込まれるようになった時、染付の古い伊万里と古九谷の間に共通する図柄があることが注目されます。そうして、古い染付が藍九谷と呼ばれ古九谷様式の仲間入りを果たすのです。

この藍九谷の初期の作品には、素焼をせずに絵付と施釉を行う、「生がけ(なまがけ)」と呼ばれる初期伊万里と同じ焼き方をしたものもあります。ちょうど初期伊万里から古九谷様式への過渡期的な作品だったのでしょう。それらは厚手で高台が狭く、高台周辺には陶工の指跡なども残されていて、初期伊万里と同じ特徴を持っています。やがて素焼きの技術が導入され始めると、藍九谷においても高い表現力を駆使した絵付けが行われていきます。その理由は、呉須の濃淡を巧みに使い分けることや輪郭線で囲まれた内側を塗り詰める「濃み(だみ)」の技術が向上したことにあると思われます。

後にご紹介する柿右衛門様式のうつわが出現すると、呉須の濃淡を藍九谷以上に巧みに使い分けていきます。藍九谷の段階ではそこに近づくまでの新しい取り組みなどを見ることができますし、呉須の色も、初期伊万里の頃に比べると、ずいぶん鮮やかになってきます。うつわの形状も薄造りになり、中央部の平らな面積も広くとれるようになります。それは裏面の高台内にトチンと呼ばれるピンを立てて、中央部の陥没を防ぐ技術を発明したおかげです。トチンの技術は伊万里独自のものなので、中国の焼物との見分けに役立ちます。

【藍九谷見込牡丹花に葡萄七寸皿】

呉須を用いて絵付けする前の表面に墨を用いて細い線を描き、その上から呉須をのせています。墨の成分は油ですので、上から呉須を塗っても弾き、さらに墨は窯の中で焼け飛んでしまうため、墨で描いていた線が白く残ります。縁に描かれた葡萄には、この墨弾き(すみはじき)と呼ばれる新しい技法が使われているのです。呉須の扱いも格段に進歩し、発色も美しくはなりますが中央部に描かれたのが何の花なのかをはっきり表現できるにはいま一歩です。初期伊万里にはみられた指跡は裏側に見られず、ピンホールと呼ばれる釉抜けは見られるものの、仕上がりの美しさへのこだわりがはっきり表れて来ました。七寸皿 (直径21cm)の大きさに合わせて3本のトチンを立て、高台も広くとられています。トチンは極力小さして、美しさを損なわない配慮を見せています。

吸坂手を初めて見た人は誰もがこれが古九谷の仲間であることに驚かされます。この吸坂と言う名前は石川県の加賀地方の焼物を焼いた地名に由来しています。吸坂の名前でさえも古九谷の産地は加賀だと主張しているかのようです。この吸坂の地では、伊万里が始動するより古くから生活雑器を生産していたとされ、発掘調査もされていたはずですが、その結果を伝える報告を見出すことはできませんでした。恐らく、古九谷伊万里論争に影響を与えるような発見は無かったからだと思われます。

写真のふたつの吸坂の皿を弊店の加賀市の店を長年支えてくれていた社員に見せたところ、無地のものはおそらく加賀で焼かれた皿で、蕨絵の方は伊万里で焼かれたものだという見解を語ってくれました。加賀に住んで古九谷を扱ってきた人にとっては、まだまだ古九谷を伊万里だと言い切ってしまうことに抵抗があるのです。いずれにしろ、この吸坂手は生産量が少なく見かけることも難しいので、この場にご紹介できたことは幸運なことでした。

それはさておきこのシンプルに錆釉(銹釉・鉄釉とも)をかけただけの吸坂手のアイデアはどこから来たのでしょう。このお手本となる焼物がちゃんと中国に存在したのです。明国で生産されていた「柿南京(かきなんきん)」や「餅花手(もちはなで)」と呼ばれるうつわです。これらは錆釉の上から「いっちん」で装飾する技術も採用していました。このことから考えても、中国からの技術の導入によって吸坂のうつわが焼かれたことがお解かりいただけるかと思います。

【無地吸坂手古九谷端皿】

古九谷様式のうつわの大半の口縁部に虫喰いの解決策として鉄釉(錆釉とも)を塗ったことはお話しました。さらに、鉄釉でうつわ全体を被った作品を生み出し、それを吸坂手と呼びます。鉄釉の下の素地の様子は、釉の掛かっていない畳付き部分から窺うしかありませんが、硬質磁器ではなく半磁器で作られています。全面が錆色で面白味のない姿ですが、手にとると、極限まで薄く削られた、そのシャープさに驚かされます。写真では見にくいですが、高台内の中央にトチンを立てていたことが微かに窺えます。他にも先端部を外に向かって開いた端反り(はたぞり)に仕上げてあることや、見込みと周辺の立ち上がりの境界に段差を設けるなど繊細な意匠が魅力のうつわです。

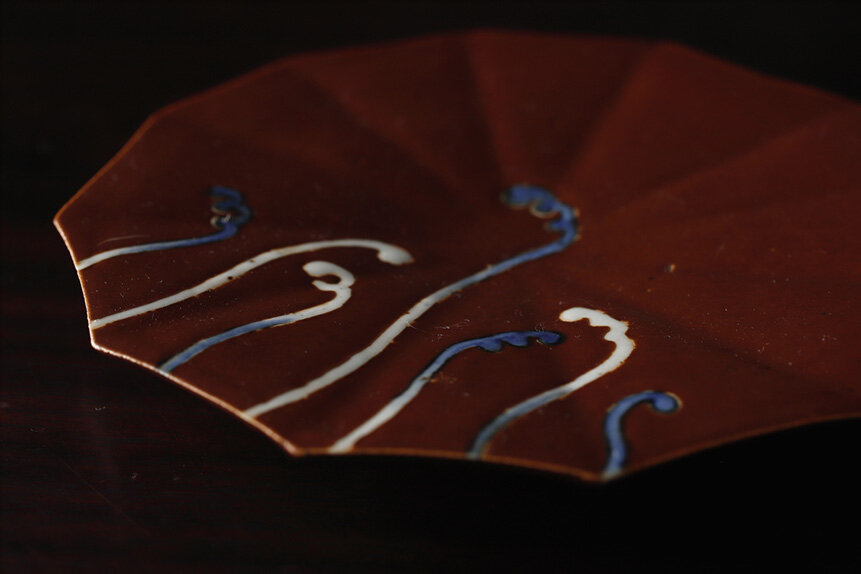

【蕨絵吸坂手古九谷端皿】

先にご紹介した「無地吸坂手古九谷端皿」は表面が細かなサンドペーパー状にざらついているのに比べ、この皿は表面が大変滑らかです。これは、無地吸坂手の素地が半磁器で、その素地に含まれる微細な砂が錆釉の表面にざらつきを与えているのですが、かたや蕨絵のこの端皿は素地が磁器質であり、さらに錆釉の上に透明の上釉を掛けて焼いてあるため、滑らかなだけでなく光沢まで生まれているのです。蕨の絵は周囲より膨らんで浮き出ています。これは無地の吸坂手の皿を作るように鉄釉を全体に掛けた後に、蕨の絵を「いっちん」の手法で描き、染付で部分装飾も行い、最後に透明の上釉を掛けて焼いているからです。「いっちん」と言うのは白い化粧土をチューブから絞り出す要領で、うつわの表面に絵を描く技術です。この蕨絵の皿は番傘の形をしていて。その形状を窯の中で保つため、幅広の高台と三本の脚で支えています。このような高台は私も初めて見ました。

うつわに虫喰いが発生するのを防ぐ解決策として、錆釉を用いた景徳鎮の取り組みはこれまでのお話でご理解いただけたと思います。ところがこの虫喰いが発生したのは景徳鎮の民窯だけで、呉須の漳州窯などでは虫喰いは見られません。中国から伊万里に渡って来た職人が積極的に古九谷のうつわの縁に鉄釉を塗ったということは、伊万里で働いた職人は景徳鎮出身者が多かったことが想像できます。

それでは伊万里に於いてはどうだったのでしょうか。結論から言うと伊万里の土と釉薬の収縮率は同じであったため、虫喰いへの心配は無用でした。ですから、やがて鉄釉はうつわの装飾のために使われるようになります。縁に鉄を塗るとうつわの強度が上がり、欠けにくくなるとも聞いたことがありますが、実際はどうなんでしょうかね。

【古染付重菊向付】

明末期に作られた古染付のうつわの縁に見られる虫喰い。この景色は素地と釉薬の収縮率の違いで発生します。日本の数寄者たちはこの欠けたような風情を侘びているとして愛しましたが、やはり焼物としては欠点だと思います。

【12代永楽和全造 祥瑞写茶盌】

明最末期に小堀遠州によって発注されたと言われている祥瑞。古染付の焼物の最終の進化形と考えてよいかもしれません。この写真はその祥瑞茶碗を永楽和全が明治前期に写したものです。遠州は虫喰いのない焼物がなんとか出来ないかと知恵を絞らせたのでしょう。虫喰いが発生しそうな箇所の釉薬を窯入れる前に拭き取らせ、その部分に鉄薬を塗らせています。口縁部分の虫喰いを補うための取り組みが、胴紐にも施され、一歩進んで装飾として利用されています。

【色絵古九谷草花文八角端皿】

明国の滅亡によって、従来通りの生産が困難になった景徳鎮から、多くの陶工が伊万里に流入したと考えられます。先の祥瑞の茶碗でもご説明した鉄釉を塗って虫喰いを補う技術が古九谷様式のうつわに見られるようになります。伊万里では素地と釉薬の収縮率に差が無いため、虫喰いが発生しないことにすぐには気づかなかったのでしょうか。それとも鉄釉を使った装飾が流行していたのかもしれません。

左上:柿右衛門手見込み獅子絵鉢 右上:柿右衛門手見込み盆栽皿

手前:柿右衛門手生垣文膾皿

柿右衛門様式の染付は藍九谷の染付のうつわに比べて、磁器の白さを際立たせるように、余白を上手く活用した構図が考えられています。その白さも純度を増したようで、鉄粉が付着した黒子のような景色も見られなくなります。染付の藍色もご覧の写真のように透明感のある澄んだ色になり、その濃淡を使い分けて表現豊かになっていきます。絵画的でやや重厚な絵付けを好んだ古九谷様式より図柄も洗練されたものとなります。周囲や裏側に描かれる繰り返し模様(パターン模様)の種類も増え、その凝った意匠を描くための労力を惜しまない姿勢は最上級の焼物に挑戦するかのようで、特に染付には日本人好みを追求した図柄を研究した様子が窺えるようです。

このように古九谷様式が開花することで、一気にその魅力を高めた伊万里ですが、さらに焼物としての完成度が頂点に達する時代に入っていきます。その販路も日本国内からアジアへ、さらに欧州へ広がりをみせ、それぞれの顧客の要望に合わせた焼物の開発もされるようになります。それが古九谷様式の進化だけに留まらず、柿右衛門様式・鍋島様式・古伊万里様式を誕生させて行くのです。

やがて古九谷様式は主役の座を他の様式に譲って1690年頃に終焉を迎えます。伊万里の歴史を振り返ると、古九谷誕生から17年代前半の柿右衛門様式・鍋島様式・古伊万里様式が展開される時期は、伊万里が最も芸術性の高い焼物を世に送り出した時代でもあったのです。

この先どのように伊万里が進化していったのか、またどのように茶の湯道具や懐石のうつわから距離のあるうつわになっていったのかを、次回お話させていただくことにします。

伊万里焼と古九谷焼6へつづく