京都を代表する和食の料理人に、和食の範疇を飛び出した奇想天外な一皿を作っていただく【割烹知新】。今回は、「祇園 にしかわ」西川正芳一さんの「白子のポタージュ」をご紹介します。

奇想の一皿「白子のポタージュ」

着物の絵付師をしていたおじいさまに導かれるように、料理の道を志した西川さん。料理を含め、さまざまな一流のものに触れる機会を作ってもらったことが、現在の礎になったといいます。そんな西川さんが、祖父の眠る大谷祖廟にほど近い祇園・下河原に店を構えたのは2009年のこと。ほどなくミシュランに掲載され、瞬く間に京都を代表する懐石料理店のひとつとなりました。伝統文化に精通する一方、進取の気性にも富む西川さんの「奇想の一皿」をご覧ください。

発想秘話

二月頃というのはふぐの白子が一番おいしい時期です。白子って塩と反応すると、ものすごい「とろみ」が出るんですよ。下処理の際に思いっきり塩を使って臭み抜きをするんですが、ボウルに入れてガッガッと揉んでやると、とろみがドワーッと出てくるんです。そのとろみを見て「なにかに利用できるんちゃうかな?」と思ったのが、この料理の原点です。

ふぐの白子ってね、塩で揉むと臭みが抜けて、うまみだけがしっかり残るんです。裏ごしをして、再度火にかけて塩を入れても、まだ粘り気が残っている。そういう新しい発見があったときは、使い方をあれこれ試してみますね。

鯖寿司のように、ずーっと変わらず作り続けていくものもありますが、同じ料理ばかりではつまらない。店の子たちにとっても、レシピが増えていくほうがいいと思うんです。そんな思いもあって、新しい調理法は積極的に取り入れていきたいと思っています。

では、白子のとろみを生かした温かいポタージュを作っていきましょう。

まずは生の白子を裏ごしします。今日は時期的にふぐを使いますが、鱈の白子でも構いません。味の違い? 毎日味見をしている料理人でもない限り、まず分からないと思います。それぐらい良く似ていますね。

純米酒を煮切ったところに先ほどの白子を加えます。あまりいいお酒を使うと、そっちが勝ってしまうので、普通の清酒で十分です。

続いて鍋にかつお出汁を加え、塩水(えんすい)を注(さ)します。塩水というのは塩を卵白とともに水で煮詰め、えぐみだけを取り除いたもの。ものすごく塩辛いんですが、辛さはまろやかで......今日は4滴ぐらいかな。味見をして、最後に白味噌で味を調えます。

使うのは<山利>さんの白味噌。味噌を入れたら火を止めます。これね、実はこないだ<山利>のご主人に「僕の作った味噌をあんまりコトコト炊かんといて欲しいんや~」って言われて、それから調理法を変えたんです(笑)。

僕ら京都では「白味噌はえぐみを抜くためにコトコト炊く」って教わるんですけど、味噌屋さんは「炊かんといて欲しい」って思ってるんです。というのも、発酵食品の味噌は生きているから。火を入れすぎると香りも変わってしまいますしね。

実際火の入れ方を変えてみたら、以前より「パンチの効いた味」になったんですよ。上品な、まろやかな味ではなくなった。でも白子や蟹味噌といった「味に主張のある食材」には、このほうがいいんです。上品な味噌で強い食材を味付けしようとすると、味噌感を出すために使用量が増えてしまう。そうすると、食材そのものの味がぼやけてしまうんです。

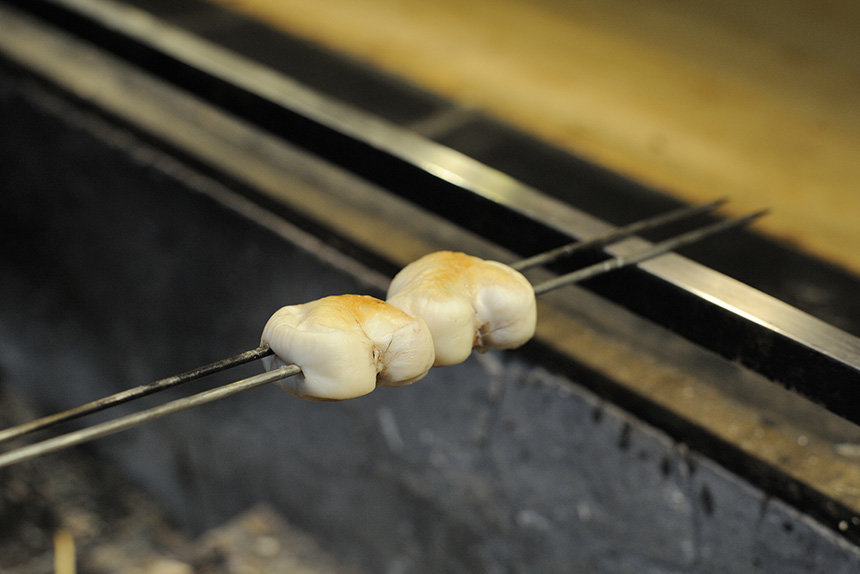

椀だねは炭火で焼いた白子。焼き目が付くぐらいまでしっかりと焼き上げます。

蓋つきの椀の代わりに<象彦>さんの漆器にポタージュを注ぎ、仕上げにオーガニックのオリーブオイル<BISPADO>を垂らしたら完成です。寒い時期は、まず最初にこういった温かい飲み物をお出しして、それから料理を楽しんでいただくことにしています。

白子のピューレは独特のとろみがあるため、ベシャメルソースの代用品としていろんな料理に使えます。ここで生クリームを使ってしまうと一気に創作料理っぽくなってしまいますが、そういったものを使わなくても、調理法や合わせ方を変えることで、おもしろいものが作れるんじゃないかな。

今回見ていただいた白味噌の使い方にしてもそうですが、僕ら料理人はもっと生産者の思いや意見に耳を傾けなくちゃいけないと思っています。彼らの思いを受けて、それをどのように料理に生かしていくか。僕自身が実践していくのはもちろん、次の世代の料理人たちにもしっかり伝えていきたいですね。

撮影 鈴木誠一 取材・文 鈴木敦子

■祇園にしかわ

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル

075-525-1776

12:00~15:00(退店)、18:00~19:00(L.O.)

定休日 日曜・月曜の昼 ※日曜が祝日の場合は翌日休