2019年に始まった「うつわ知新」は、初心者の方にもわかりやすい焼き物やうつわ解説でした。丸2年を迎えた2021年9月からは、もう少し深く、焦点をしぼった見方ができる内容をご紹介しています。 それぞれのうつわが辿ったストーリーや製法についても、ひも解いていきます。

9月末~4回ほどは「伊万里焼と古九谷焼」について。

3回目は、古染付と伊万里焼との製作技法の違いについてのお話しです。

「伊万里焼と古九谷」の物語をお楽しみください。

梶高明

梶古美術7代目当主。京都・新門前にて古美術商を営む。1998年から朝日カルチャーセンターでの骨董講座の講師を担当し、人気を博す。現在、社団法人茶道裏千家淡交会講師、特定非営利活動法人日本料理アカデミー正会員,京都料理芽生会賛助会員。平成24年から25年の二年間、あまから手帖巻頭で「ニッポンのうつわ手引き」執筆など。 全国の有名料理店と特別なうつわを使った茶会や食事会を数多く開催。

伊万里焼と古九谷焼3

【古染付の縁に見られる虫喰い(17世紀前期)】

素地と釉薬の収縮率の違いによって生じる口縁部の釉の脱落。本来は欠点であるはずの現象が、400年前の数寄者たちには佗びていると喜ばれました。まるで、現代人がダメージジーンズや古着をイケてると思う感覚です。

【伊万里古九谷様式の口紅(17世紀後期)】

【古伊万里の口紅(1700年前後)】

陶工たちにとって、虫喰いはいつかは克服しなければならない問題だったのでしょう。好き嫌いは一旦脇に置いても、虫喰いの無い口縁部分はスッキリして、うつわが上品に見えるようです。

先にお話したように、1640年代になると中国人技術者が伊万里で活躍をはじめると言いましたが、そのことを示す証拠は伊万里の作風にありありと残されています。中国景徳鎮から日本に大量に輸入された、古染付と呼ばれる磁器には克服のできない欠点がありました。それは虫喰いと呼ばれ、うつわが欠けたようにも見える、ガラス状の上釉(うわぐすり)の脱落です。これは人が誤ってうつわを欠けさせたのとは違って、磁器を焼成した後の冷却中に発生する現象です。

明末期で活動休止間近の景徳鎮では、虫喰いを回避するためにうつわの口縁部分などの脱落が発生しそうな部分の上釉を窯に入れる前に拭き取り、代わりに鉄釉を塗るという方法を採用しています。日本人が特に好んだ祥瑞などにはその技法がよく見られます。

ところが伊万里では釉薬と生地の収縮率に大きな違いがないために、単純に焼き上げても虫喰いは発生しません。一方、中国人の技術者たちは伊万里においても景徳鎮と同じように虫喰いが発生することを当然と考えていたために、1640年代以降の伊万里のうつわの縁に盛んに鉄釉を塗るように伊万里の陶工たちに指導したのだと考えられています。その後この技法は口紅と呼ばれ、うつわの装飾法として現代でも使われています。

【うつわの中央部にトチンによる盛り上がりが見える/伊万里古九谷様式(17世紀後期)】

高台中央部にトチンを立てた効果があって、中央部がくぼもうとするのが抑えられているのがよくわかります。このうつわは極端に薄く作られ、なおかつ平坦な部分を広く取られているため、トチンなしでは皿の形状は保てなかったものと思われます。

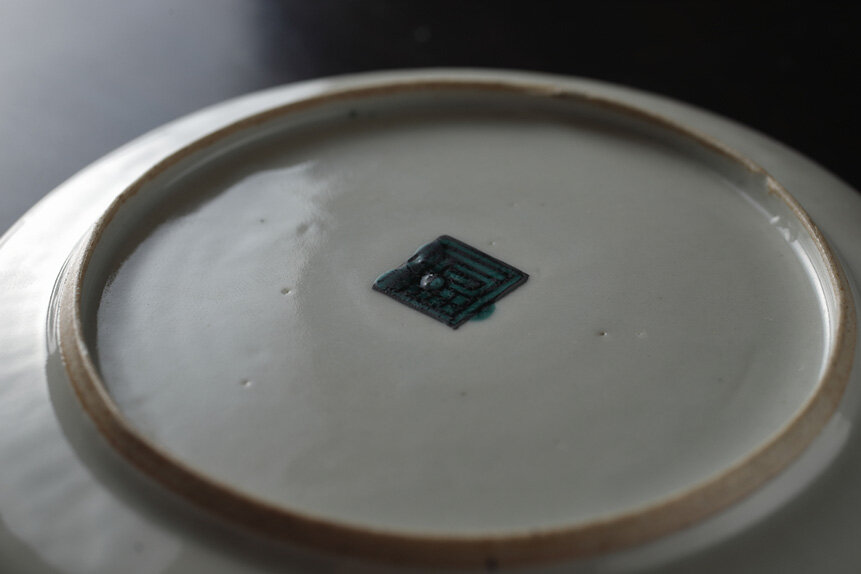

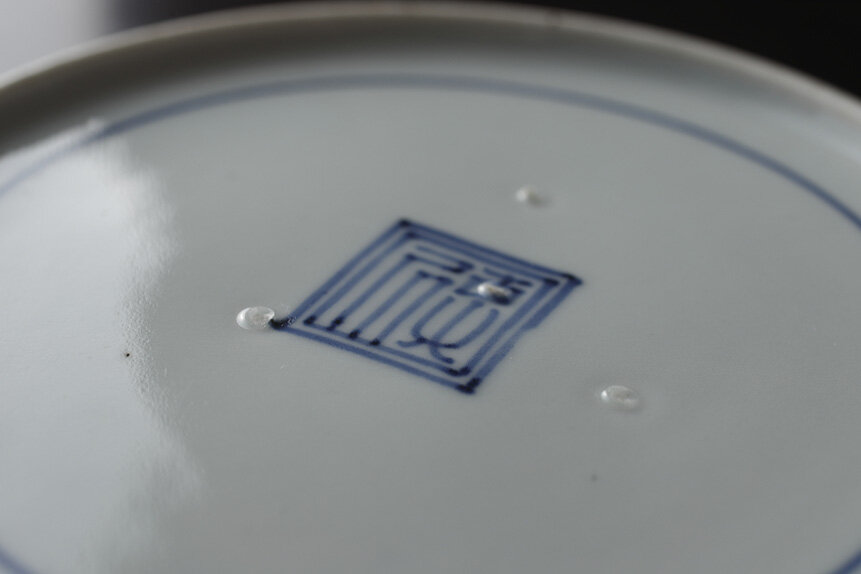

【高台中央「福」の字の中にトチン跡が見える】

上の皿を裏側から見ると、中央の福の字の中にトチンの跡が小さく残されているのが分かります。このように、中央にトチンを置くと、高台内の装飾と重なってしまうケースも多々見られます。

さらに中国と伊万里の胎土の性質の違いによって考え出された新技術についてお話ししましょう。伊万里に用いられた胎土は、中国景徳鎮の胎土に比べ、コシがないために窯の中で変形しやすい性質を持っていました。そのため、古染付のうつわのように、高台を広くして、うつわを平らな皿のような形に仕上げようとすると、高台中央部分が重さに耐えられず凹んでしまいます。こういった特徴から、なかなか製品として納得できるレベルには至りませんでした。

景徳鎮では気に掛ける必要がなかったこの問題に、中国人技術者たちは悩まされたことでしょう。それを解決するためには、初期伊万里と同じようにうつわの中心部に厚みを持たせ高台を小さくするしかありません。そこでトチンと呼ばれる小さな支柱を高台内に立てて焼くことによって、うつわの中央部の陥没を防止する技術を考え出します。

1640年頃以降の高台が広い円形の丸皿には、高台内に焼成後に小さな柱を外したトチン跡を発見することができます。これは伊万里独自の画期的な技術だったのです。ただ、このトチンと高台内に記されている福などの文字等が重なって見苦しくなることも頻繁に見受けられます。

【古伊万里のトチン跡(1700年代前期)】

【伊万里のトチン跡(1800年代中期)】

トチンの配置の仕方も研究が進み、複数配置されるようになっていきます。その反面、先の古九谷様式の皿の様に、なるべくトチン跡を隠すために福の字を描いたり、トチンのサイズを最小限に収めようとする努力は緩んでくるように思います。

後世では更にトチンを目立たなくしようとする気遣いは失われていくようです。

トチンを発明したことは伊万里をより進化させていきます。中国製の磁器の裏面に見られる、砂が付着した砂高台という景色を皆さんはご存じでしょうか。うつわにかけた釉薬が焼成中の窯内で垂れ流れて、窯の底面とうつわが溶着してしまうことを防ぐため、窯の床に砂を撒いていたことを物語るものです。

また焼成時にうつわが何割か収縮しようとするときの動きを妨げない役目もありました。しかし、高台付近に多く付着した砂は見栄えが悪く、食事の時に使う漆器の折敷(おしき)を傷つける厄介者でしかありません。初期伊万里の段階では高台付近に砂の付着が見受けられますが、トチンを発明して以降の伊万里では、うつわをトチンによって床面に接触させないことにより、砂を撒くことから解放されていきます。

このことによって、高台付近に砂を付着させないだけに留まらず、より一層、高台を美しくしようとする意識が生まれました。畳付き部分の釉薬の削りや拭き取りも一段と丁寧に行われ、高台に櫛目の模様などを描いて装飾を行う習慣が生まれていきます。

これは私が感じているだけに過ぎないかもしれませんが、伊万里は古染付と比較して釉薬を薄く、丁寧にかけているように見えます。それもこのトチンを発明し、高台周辺を美しく見せようと進化を遂げたことに続く努力の結果のように思えます。

【古染付の砂高台(17世紀前期)】

この古染付の高台への砂の付着は極めて少なく、高台の中に砂が混じっている程度です。しかし、時には大量の砂が付着して折敷やテーブルを傷つけることへの気遣いが必要なこともよくあることです。この砂の付着についても、景徳鎮の窯においては時代が進むとともにできるならば少なく抑えたいという努力の跡が見られるようです。

【古伊万里の高台周りのきれいさ(1700年代前期)】

景徳鎮のうつわの高台周りに対して、初期の伊万里の段階では同様に砂の付着も見られましたが、1640年以降の伊万里に関しては砂が付着せず、同時に高台の畳付き部分の削りなども端正に、美しさを求め始めたような気がします。

最後に、初期伊万里に見られる大きな特徴として、生掛けと呼ばれる技法があります。粘土を成形した後、日陰にて乾燥をさせ、その後、今では当たり前に行われる素焼きという工程を行わずそのまま絵付けをし、釉薬をかけ、本焼きを行うことを生掛けといいます。伊万里の胎土は、陶石を粉末になるまで砕いて水を加え、粘土としただけのものなので、自然乾燥させても、不注意に扱うと崩れてしまう危うさを持っています。ましてや、自然乾燥では内部に水分が残り、呉須を用いて絵付けをする時も、その水分のために呉須の吸い込みが悪く筆が良く滑り、大胆な筆遣いには向いていますが、細やかな模様を描くのには向きません。そのため、初期伊万里の頃の絵付けはざっくりとした水彩画のようなのです。

こうして絵付けの後、釉薬を施すわけですが生地がたいそうもろいために、高台周辺の頑丈な部分を持って釉薬をかけていました。その結果、高台周辺に指跡が残ってしまい、これが初期の伊万里の特徴の1つとも言われています。

そしてここに素焼きの技術が導入されていきます。粘土を思いの形に成形し、日陰での乾燥を経て、低い温度の窯で一旦焼成するのです。この作業を行うことで、もろかった生地から水分が抜けて焼き締ります。その結果、絵付けに使う染料の呉須の吸着が強くなり、釉薬をかける作業もうつわの破損にそこまで気を使うことなく、楽に行うことができるようになったようです。

【上:生掛けで描かれた古染付のうつわたち(17世紀前期)、下:素焼きの後に絵付けをした古伊万里のうつわ(1700年前後)】

上下二つの写真を比較して、皆さんはどちらがお好きでしょうか。生掛けでの絵付けは下書きもなしにいきなり絵付けを行ったように、荒っぽいながらものびのびと力強く描かれています。その反対に下の写真は、素焼きを行った後に絵付けをした伊万里です。素焼きをして焼きしまったうつわは、絵付けの際の取り扱いも気遣いがいらず下絵なども用いて計画的に書き込みが行われたことが見て取れます。染付の濃淡もはっきり使い分けて端正な表現が際立っています。

このように、アジアの歴史の流れ、磁器の製造技術の進歩があって、初期伊万里と呼ばれた時代を抜け出し、やがて古九谷様式と呼ばれるうつわを生み出した伊万里の陶工たち。かれらにとって、この1640年頃の出来事は現代に続く大きな転換期であったことが少しはご理解いただけたでしょうか。詳しく書けば読みにくくもなる事は理解しています。しかし日本の陶磁器にとって桃山からこの江戸初期はその礎となる時代です。ゆっくりお読みいただき、理解を深め、今後の伊万里の展開をお楽しみいただければ幸いです。

伊万里焼と古九谷焼4につづく