京都を代表する和食の料理人に、和食の範疇を飛び出した奇想天外な一皿を作っていただく【割烹知新】。今回は『ぎをん福志』店主・福士卓義さんの「スプリングロール(北京ダックの味わい)」をご紹介します。

ぎをん福志「スプリングロール(北京ダックの味わい)」

ご出身は青森県。関東で10年の修業後、『たん熊北店本店』で長らく料理長を務め、2017年に独立。花見小路から少し西へ入った閑静な通りに、茶室を思わせる数寄屋建築の日本料理店を構えました。熟練の手つきでカウンター仕事をこなしながらも、柔和な笑顔を絶やさない福士さん。卓越した料理の腕前はもちろん、その真摯な人柄が多くのファンを惹きつけてやまない料理人です。

発想秘話

寒さの本番はまだまだこれからですが、和食のお膳には一足早く春が到来しています。そこで旬の食材を使った春らしい一品を作ることにしました。春巻のことを英語で「スプリングロール」といいますが、今回は実際に「春を巻く」ので、ダブルミーニングにもなっています。「北京ダックの味わい」という一言は、白髪ねぎや特製味噌を添えた北京ダック風の演出を表現したもの。和でもなく、洋でもなく、かといって中華でもない。そんな、福志流の新しいお料理に仕上げたいですね。

メイン食材は脂の乗った真鴨。そこにせりや京菊菜といった旬の野菜を合わせます。今の真鴨は旅立ちを前に栄養をたっぷり蓄えた状態で、脂がしっかり乗っています。合鴨に比べると小さいですが、クセがなくて味が濃い。火入れをしても固くならず、天然ならではの弾力が楽しめます。今日はそんな真鴨の「赤身のおいしさ」をしっかり感じてもらえるよう、食感にもこだわっていきたいと思います。

水かきが付いた状態の真鴨を、細かいパーツに切り分けていきます。これから使うのはロースの部分。いわゆる「ささみ」や「もも」は使いません。はじめはミンチにしようかとも思いましたが、やはり真鴨ならではの食感を残したくて、ロースをそのまま使うことにしました。

ロースを切り分けるときに注意しないといけないのは、皮(脂)部分の処理です。加熱すると結構大きく縮みますので、それを見越して適切な量を残さないといけません。切り過ぎてしまうと、焼き上がりがどうにも不細工になってしまいます。

フライパンでロースの皮目をパリッと焼きます。出てきた脂を取りながら焼くのは、焼き色を均一にするため。このように身をフライパンに圧しつけながら焼くと、反り返らずに美しく仕上がります。この秘密兵器ですか? 鴨だけでなく、鳥を焼くときにも使います。皮がお好きじゃない方も、皮目を揚げたようにパリッとさせると喜んでくださいます。

皮が身をしっかり覆っています。成功です(笑)。焼きあがったロースは、すぐに氷水をはったボウルへ。余熱で火が通り過ぎるのを防ぐためです。

氷水で締めたロースを合わせ調味料と共に真空パックし、70℃で25分加熱調理します。ローストビーフのように、少しレアっぽさが残る感じに仕上げます。そのまま一晩寝かせ、肉に下味がついたら鴨の準備は終了です。ここでは「ちょっともの足りないくらい」の味に留めておくのがポイント。召し上がる際に別添えの味噌を使い、好みの味に調味してもらいます。

別添えでお出しする味噌は、風呂ふき大根などに使う自家製の赤味噌に、甜面醤や豆板醤、みりんなどを加えたもの。焦げ付かないようかきまぜながら10~15分加熱し、水分を飛ばしてまろやかな味に仕上げます。

白ねぎや根菜類は青森から取り寄せたもの。寒冷地で育つため、水分量が多く瑞々しい。繊維が細かく甘みが強いので、生でも「辛っ!」とならない。ねぎの断面を見てください。幾重にも巻いているでしょう? 西日本産ねぎの2~3倍は巻いています。これで白髪ねぎを作ります。

11月後半から出回り、年内には収穫が終わってしまう京菊菜は、クセが少なくそのまま生で食べられる京の伝統野菜です。今回はサンチュのように包み野菜として使うので、少し大きめに切りそろえます。

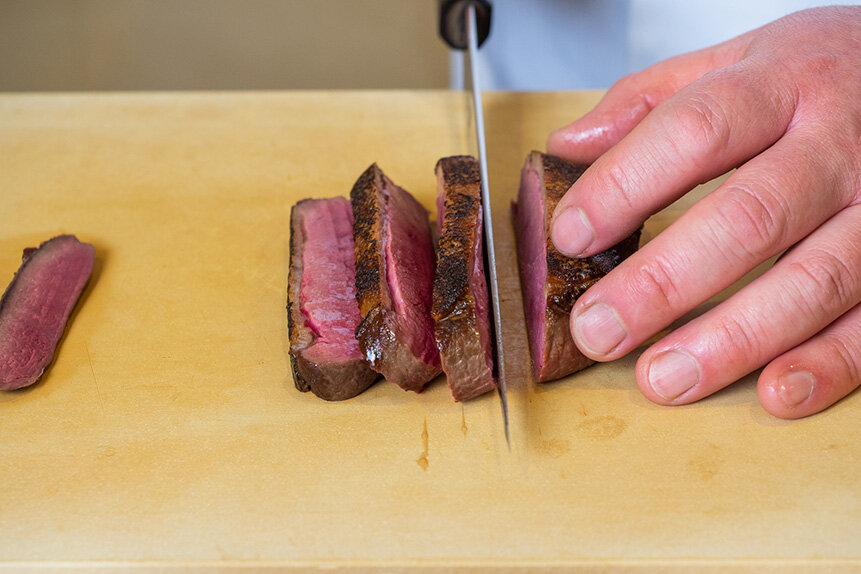

水分をしっかりふき取った鴨を1センチ幅にカットします。一緒に巻くせりも、同じくらいの長さに。野趣あふれる真鴨にさわやかな和のハーブを合わせることで、鴨のおいしさがより強く感じられるはずです。

市販の春巻の皮に大葉、鴨肉、せりを乗せて巻き、油で揚げます。せりはそれぞれ味わいの異なる葉の部分、中間部分、根に近いところ、すべてを使います。大葉を敷くのは鴨を油からガードするため。鴨の赤い色をなるべく損なわないよう、そしてパリッとした春巻ならではの食感を楽しんでもらえるよう、野菜の量を調整しながら巻いていきます。

中までしっかり火を通す必要はありませんが、温度が低いと春巻が油を吸ってしまうので、170~180℃で1分半くらい。きつね色にからりと揚げて完成です。

いかにも春らしい色合いになりました。仕上げにパルミジャーノレッジャーノを雪のようにこんもり乗せて完成です。梅が描かれた三浦竹泉さんの祥瑞に盛り付けましょう。

味噌は山椒風味と柚子風味の2種類を用意しました。ふっくらと瑞々しい菊菜で春巻と白髪ねぎ、パルミジャーノを包み、お好みで味噌を。かぶりつくと、パリッと小気味いい音をたてる春巻から、肉々しい弾力の鴨やさわやかなせりが顔をのぞかせます。力強い味噌が軽く下味のついた鴨ロースと調和して......点心というよりは、メインディッシュの満足感が得られる一皿ではないでしょうか。

新しいことへの挑戦ですか? もちろん常に考えています。僕だけでなく、日本中の料理人の創意と工夫によって、日本料理は日々進化し続けています。温故知新的に古いものを焼き直す場合もありますし、フレンチやイタリアンからヒントをもらうこともあります。うちでも例えば、柔らかく煮た鮑を肝ソースとパルミジャーノレッジャーノで召し上がっていただいたり、(こっぺ蟹の)香箱にジュレ酢をかけて蒸してみたりと、決して伝統的とは言えない料理もお出ししますしね。日本料理の進化を感じてもらうために、あえてそういったお皿も織り交ぜているわけです。

とはいえ、それらはコースの中で1品、ないし2品に限ったものです。かぶら蒸しだったり、松葉蟹だったり、その時季にしか食べられない「福志の〇〇」を楽しみに来られるお客様に、変化球ばかり投げるわけにはいきません。それに、あまり変わったことをやろうとしても、結局は日本料理の王道に近いところに戻っていくという側面もあります。どこまでならOKなのかーそのぎりぎりの見極めは、長いキャリアの中で自然と培われたもの。今回の春巻にしても、中華やイタリアンの調味料を使いながらも、最終的にわけのわからないものにはなりません(笑)。脇道にそれるような「ぶれた仕事」をしようとしても、出来上がったものはちゃんと自分の料理になっている。ですから安心して、新しい日本料理を味わいにきてください。

写真:ハリー中西 取材・文:鈴木敦子

■ぎをん福志

京都市東山区祇園町南側570-120

075-354-5314

12:00~、17:30~(19:30最終入店)

日曜、第2・4月曜休(月1回不定休あり)