美人スイーツ イケメンでざーと

京都在住の美人&イケメンは、普段どんなスイーツ、デザートを食べているのでしょうか? 彼女、彼らの美の秘密に少しだけ迫ります。

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.07.24

『大極殿本舗 六角店 栖園』の「琥珀流し」

推薦人:北山ますみさん2019年にオープンするスモールラグジュアリーホテル「東山 四季花木」のオーナー。インテリアデザイナーとしての経験を生かし、女性が心地よく滞在できるホテルづくりを実現する。きらり透き通るような夏の甘味が涼を呼ぶ大極殿本舗 六角店 栖園六角通に建つ風情ある京菓子の店、「大極殿本舗 六角店」。真っ白な暖簾が清々しく出迎えてくれるこの店は1885年創業。カステラ「春庭羅」をはじめ、四季折々の創意溢れるお菓子を作り続けています。 この建物は築約140年の町家。奥には甘味処「栖園」を設けてあり、季節の和スイーツを楽しむことができます。どっしりと風格ある「大極殿本舗 六角店」の外観。軒下に掛けられた小さな白い暖簾は夏だけのもの。これが掛かると夏の訪れはすぐそこまで来ていることがわかります。 中でもこちらの人気の名物スイーツが「琥珀流し」。糸寒天を使って、柔らかくつるんとした喉越しに仕立てた琥珀寒天に、自家製の蜜をかけていただくもので、自家製の蜜が月ごとに変わります。 4月の桜をはじめ、6月の梅酒、7月のペパーミント、8月のひやしあめ、9月のぶどうなど、毎月、これを楽しみに訪れるリピーターも多いのだそう。「六角店ができた時に、何かオリジナルの味をということで"琥珀流し"を考案しました。寒天のお菓子はあんみつなど、少し硬めの仕上がりが多いのですが、柔こうて、でもつるんと喉越しの良い寒天菓子を作りたくて...。なんども試作してこの味が出来上がったんです。お店に出したのが4月でしたので、桜の塩漬けの花びらを散らしたら、見た目も綺麗で、桜の香りとほんの少し感じる塩味が蜜とよくあって大好評で...。桜が終わってからどうしようといろいろ考えるうちに、月替わりの蜜でお出しすることになったんです」と、四代目主人の奥様の芝田泰代さん。 ガラスの器に盛られた琥珀流しは、ぷるぷる揺れるように柔らかで、時折木らっと輝いてとても綺麗。取材時は梅の蜜がかかっていましたが、梅の芳香と甘ずっぱさが爽やかな余韻を感じさせて、梅雨のじめっとした空気が、さらりと変わって、軽やかに感じることができます。透き通るような美しい寒天と季節の自家製の蜜だけというシンプルなスイーツ。寒天の柔らかさは気温によって左右されるので、細心の心くばりでぷるん、つるんとした食感に仕上げるようにしているのだとか。シンプルだけに素材の良さと技が引き立つ一品です。690円(税込)※価格は取材当時のもの「このお店には一人で来ることが多いですね。午後から混んでくるのでお昼頃に伺って、お庭が見える席でゆっくりお菓子をお茶をいただくんです。"琥珀流し"はまず寒天の食感が素晴らしくて...。ぷるんと柔らかくて、すっと喉を通っていって、涼やかな気分になれるんです。毎月、蜜が変わるんですが、6月の梅と9月のぶどうはとくにお気に入りです」と北山さん。風情ある甘味処の室内。坪庭を眺めつつ、時を経た町家の空間で、静かな時を過ごせます。 大極殿本舗は日本製としては第一号の電気釜をお菓子作りに取り入れるなど、進取の精神に富んで、独創的でありながら京都らしい雅味あるお菓子を作り続けています。店内に残る大理石の大きな看板や螺鈿をあしらった菓子箱など、伝統ある京菓子の店として、日々、どんなことを大切にしているのでしょうか。「奇をてらうことなく、無理をせず、流行りすたりではなく、いつものうちのあの味をご提供したいと主人ともども考えています。そこに季節感を添えて、いつも"一番美味しい味"を作り続けていきたいですね。お菓子はなくても生きていけるものかもしれないですが、心に潤いを与えてくれるもの。そういう味をお届けしていきたいです」店内のあちこちにディスプレイされた夏の干菓子や、あゆのお菓子など、季節を映す美しいおもてなしに夏の到来を感じます。 ホテルのオープンを控えて多忙の日々を過ごしている北山さんにとって、ここでのひと時はとても大切なものだといいます。とくに心和むのは、変わらぬお菓子の美味しさといつも店にいる奥様の存在だそう。「ずっと変わらず店に出ておられて、微笑みを絶やすことなくおられる様子を見ているだけで、心がほっと和むんです。お勘定の時に季節のご挨拶を交わす程度なのですが、それだけで、また仕事を頑張ろう!って、思えるから不思議ですね。老舗のお菓子屋さんなのに、高ぶることなく、さりげなくおもてなしをしてくださること、奥様がいつも変わらぬ丁寧な接客をされていることなどがとても素敵だと思います。情趣ある空間もとても心地いいですね」 北山さんの言葉通り、店内にいるお客さんも、それぞれ好みの甘味をいただきながら、ゆっくりと町屋の風情を楽しんでいる様子。 心をこめて作られたものは、こちらの心にもしっかりその思いが伝わってきます。午後のひと時、丁寧に仕立てられたスイーツをいただくのはとても幸せな時間。暑い夏の京都で、ひんやり涼感溢れるスイーツをぜひ楽しんでみてください。取材・文/ 郡 麻江写真/竹中稔彦■大極殿本舗 六角店 栖園京都市中京区六角通高倉東入ル南側075-221-331110:00〜17:00、 物販は9:30〜18:30休 水曜

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.06.21

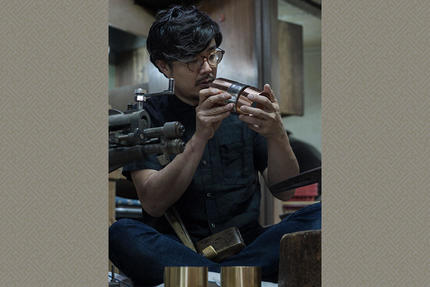

『ZEN CAFE』の「上生菓子 コーヒーとセット」

推薦人:八木隆裕さん(開花堂 代表取締役社長)「甘いもん食べたいな~、と純粋に思ったら、迷わずZEN CAFEさんの上生菓子とコーヒーのセットを注文します」 茶筒「開花堂」6代目の八木隆裕さん。その茶筒はイギリスのヴィクトリア&アルバート博物館にも所蔵されている。そんな八木さんは、奥様との買い物の合間や、ひとりでもふらりとZEN CAFEに立ち寄るという。 祇園南の静かな路地の一角の、モダンなビルの1階。その奥にZEN CAFEはひっそりと、大人の時間を提供している。「ZEN CAFEは、友人である老舗和菓子店『鍵善良房』の14代当主、今西善也さんが2012年にオープンされました。"大人がゆっくり、有意義に過ごせるカフェを"というテーマが込められたこちらでは、上生菓子やくずもちなど手づくりの和菓子と、和菓子の味を引き立てるお茶をいただけます」和カフェかと思いきや、店内には北欧テイストの洗練されたインテリアが品よく配置され、穏やかな空気が流れている。「ケヤキの1枚板が見事なカウンター席も素敵ですが、ひとりでうかがうと、半個室になっているひとり掛けの席で書類を読んですごすこともあります」「ミーティングでは奥の個室を使用させていただくことも。いろいろなスタイルに合わせて利用できるのがありがたいですね」多様な使い方をするなかで、八木さんが注文するのが、上生菓子とコーヒーのセット(税別1200円)だ。 「こちらの上生菓子は、きちんとしていながら、口にするとゆったりした心地にもさせてくれるんです。その場で食べられる上生菓子の美味しさは格別です」 ZEN CAFEの上生菓子は1カ月に1種類で、毎月変わってゆく。本店とは材料をともにしながらも、見せ方が違うと店長の藤澤知也さんは言う。 「本店では400年の歴史ある重厚感を、カフェでは軽やかさを意識しています。たとえばきんとんは、本店では大胆に、こちらではきめ細かく可愛らしさを演出するなどの違いがあるんです」(藤澤さん)6月中旬~7月の上生菓子は、くずままんじゅう「朱夏」。涼しげな吉野の本くずの中に、ピンクの練り切り、そして中心には白こしあんが。くずから透けて見えるピンク色が、なんとも奥ゆかしく可愛らしい。くずはフルフルと絶妙な弾力で、上品な甘さのこしあんとともにとろけて、口いっぱいに広がってゆく。 「カフェでは備中の白あんを積極的に使っています。白あんはとても風味がよいので、その魅力をみなさんに知っていただきたくて。冬には白小豆のおぜんざいもお出ししています。白いおぜんざいはインパクトがありますよ(笑)」(藤澤さん)「上生菓子の飲み物のセットでは、煎茶やほうじ茶、紅茶なども選べるんですけど、私はいつもコーヒーです。ZEN CAFEさんは中川ワニ珈琲さんの豆を使ってらっしゃいます。これが上生菓子にとてもよくあうスッキリ感なんです」(八木さん) コーヒーは、和菓子に合うようにオリジナルブレンドを焙煎。「美味しいお菓子のなかに、よい飲み物を」という気持ちがこもっている。「お菓子も空間も素敵ですが、さらに素敵なのは、お店の方がいつも"ありがとうございます"と、とても丁寧に声をかけてくださるところです。何気ない日々の言葉の大切さに気付かされます。自分の、その時々のどんな気持でも受け入れてもらえる雰囲気があります」(八木さん) 「入り口から少し通路を歩いてから店内にたどり着くので、少々入りづらい雰囲気があると思います。でも入ってさえいただければ、アットホームな空気を感じていただけるかと。丁寧過ぎず、ほどよい距離感でお客様に接することを心がけています」(藤澤さん)「お客様に楽しんでいただきたい」と飾られた、生け花や絵画、彫刻など若手作家から年代物の作品を、お菓子をいただきながら見るのも至福のひと時だ。写真はNHK大河ドラマ「いだてん」のオープニングの絵を描いた山口晃氏の作品。 彫刻家・樂 雅臣氏の「輪廻転生」が、メインフロアのなかで凛とした存在感を放つ。 「私は甘いものが好きなので、どんな時でもスイーツはウェルカムです(笑)。でも気持ちを切り替えたいときに、口にすることが多いかもしれません。そういう時には上品な味のするものがいいんですよね。ZEN CAFEさんは、そうした私の甘い物への気持ちを見事に満たしてくれる、懐の深い場所です」(八木さん) 撮影 津久井珠美 文 竹中式子■ZEN CAFE京都市東山区祇園町南側570-210075-533-868611:00~18:00休 月曜https://www.kagizen.co.jp/

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.05.21

『ラ・ヴァチュール』の「タルトタタン」

祖母から孫娘へ。伝え、繋ぐ伝統お菓子推薦人:采野佳子(うねのよしこ)さん 「京都生まれ。服飾関係勤務を経て、うね乃三代目に嫁ぐ。優れたセンスと女性ならではの目線を生かした新商品開発やパッケージデザインなどを手がける。おだしのワークショップなどを開催し、日本の食の根幹、伝統の味を全国に広めている。平安神宮や美術館が点在する岡崎エリアの静かな一角に佇む「ラ・ヴァチュール」はどこか懐かしさが漂う、そしてパリの細い路地にありそうな心地よいカフェです。カフェの創立者は現在のオーナー、若林麻耶さんの祖母であり、"ユリおばあちゃん"の名で親しまれた故・松永ユリさん。ユリさんは当時では珍しく、日本女子美術学校で美術を学び、アートに造詣の深い女性でした。 職業婦人としても先鋭的で、最初に祇園で画廊をオープン。その後、ここ岡崎に移転する際に、カフェの前身であるフランス料理店を開業しました。 娘の友美さん(麻耶さんの母)から、パリで出会ったタルトタタンの話を聞き、1977年、自身もパリを訪れて初めてタルトタタンを口にしたところ、すっかり魅了され、帰国後、独自レシピでタルトタタンを作り始めました。 その後、レストランをカフェにリニューアルし、ご自慢のタルトタタンはその美味しさが口コミで広がり、遠くからもお客さんが訪ねるほど、ファンを獲得しました。どこかレトロでシックな店内。麻耶さんがリニューアルを手掛けたが、ユリさんが使っていたスピーカーや古い時代の椅子、テーブルなどがよく溶け合って心地いい空間が醸成されています。タルトタタンに使うのはリンゴ、バター、砂糖だけ。専用の鍋にリンゴを何層にも重ね、火入れしていくのですが、鍋の中は見えないので、あの濃い焦げ色をうまくつけて、キャラメリゼの香ばしさを引き出すのには、火入れ加減や時間など熟練の技が求められます。「祖母はタルトタタンの高さにもこだわったようで、現在も守っている4センチという高さが、もっとも美味しくいただける高さなんです」と麻耶さん。 麻耶さんは、父が建築家、母がジュエリーデザイナーという環境で育ちました。母の智美さんが創作活動で忙しかったため、学校から帰ると毎日、「ラ・ヴァチュール」で過ごしていました。ユリさんのお菓子づくりを小さい頃から手伝っていたので、タルトタタンの作り方も自然と身につけたそうです。 高校卒業後、美術大学に入学し、空間デザインを学んでいましたが、卒業と同時に「ラ・ヴァチュール」を引き継ぎました。「祖母が亡くなり、もしこの店もなくなってしまったら、祖母が創り、ずっと続けてきたことも失われてしまう...。それはとても惜しいことだと思って、ここを受け継いだんです」表面の艶やかな輝きとしっとりとした断面が美しいタルトタタン。なんとフランスの「タルトタタン愛好家協会」からも認められた正統派です。「本当に忙しくて、究極に疲れた時、脳も甘いものを欲するのでしょうか。そういうときにここに来てタルトタタンをいただくと、ほっと落ち着いてリフレッシュできるんです」と采野さん。いつもご主人と来て、奥のスペースの左側手前の席に座るのだそう。 麻耶さんが作る、ユリさん譲りのタルトタタンは、昔と変わらぬレシピを守っていて、どこまでも濃厚で香ばしく、しっとりした中にりんごの食感がほのかに感じられ、自然な酸味が生きていて、いつ食べても新鮮で古さなど感じさせません。采野さんが「しっかりと潔い甘さ」と評する甘みも、リンゴを長時間煮詰めることで生まれる甘さで、りんごの酸味と共に品のある甘酸っぱさを生み出し、ボリューミーに見えて、一人でもペロリと平らげてしまいます。采野さんは高校生時代、制服姿で友人とよくタルトタタンを食べにきていたそうですが、そんな時、ユリさんから「高校生は二人で一つで十分。半分ずつ食べなさい」と言われていたそう。「実際はタルトタタンをそんなに数多く焼けなから半分ずつにしなさいと言っていたようにも思います(笑)。でも、"コーヒーにはお砂糖を入れないほうがうちのお菓子に合う"とか、結構、口うるさい店主だったようですよ。大人がお茶とお菓子を楽しむお店ですので、TPOにもうるさくて、お客さんにお説教をすることもあったようです」と麻耶さんは可笑しそうに笑います。 采野さんも「でも、大人になって振り返ると、大切なことをたくさん教えていただいたように思います」と当時を懐かしみます。伝説の人、松永ユリさん。アーティストであり、全国に知られる老舗カフェをつくりあげた女性。ユリさんから受け継いだタルトタタンですが伝統のレシピを守りながらも、麻耶さんらしい新たなチャレンジをさまざまに始めています。 一つは青森のりんご農家さんとの取り組みです。「日本では、果物や野菜などの大きさや姿かたちを大切にするので、味やクオリティは全く同じでも色や形が悪いと加工用に回されてしまうことが多いそうなんです。そうではなくてタルトタタンやシードル用としての使い道を開拓してりんごをちゃんと生かして、価値づけることができないかなと思って...。農家さんを訪ねてそういう流れを作りはじめているんですよ」。 また、「ラ・ヴァチュール」のタルトタタンは、ふじとサンふじを使っていますが、麻耶さんは新しい品種でのタルトタタン作りにも挑戦しています。 たとえばメルシー。ふじよりもやや酸味のあるりんごで、麻耶さんは試作を重ねて、通常よりも薄く焼き上げてりんごの爽やかさを楽しむ味わいに仕上げました。メルシーのタルトタタンは期間限定で登場するそうです。©︎Tetsuya hayashigutiさらに今年、新たな方向性として、盆栽家の川崎仁美さんとのコラボレーションによる「盆栽とりんごの茶会」を開催。その空間デザインを手がけ、茶会に小さなタルトタタンを主菓子として供しました。「祖母も私もお菓子を作っているというより、作品をつくる気持ちでタルトタタンと向き合ってきたんだと思います。これからもタルトタタンの新たな表現法を探っていきたいですね」。麻耶さんが空間プロデュースを手掛けた「盆栽とりんごの茶会」。多くの人が訪れました。「『ラ・ヴァチュール』にいると、なんだか巣箱の中で安心してくつろいでいるような気分になります。レトロな家具や窓やタイルの床が温かな感じで、懐かしい場所に帰ってきたような気持ちになれますね」と采野さん。 新たな方向を模索しながらも、代々受け継がれる伝統の味わいはしっかりと息づいています。タルトタタンのほか、麻耶さんが新たに加えたチョコレートケーキのオペラも人気。こちらも深みとコクがあり、生地に使っている砕いたローストアーモンドが香ばしさと食感の楽しさを引き出しています。 京都の老舗コーヒー店のコーヒー豆ブレンドを使って淹れるコーヒーは、酸味が少なく、コクがあって、素晴らしい香りが漂います。 祖母から孫娘へ、時代を超えて伝え繋がっていく味わいに、芳醇なコーヒーを合わせて、ゆったりと午後のひと時を楽しんでみてはいかがでしょう。香ばしい生地とモカバタークリームが大人の味わい。淹れたてのコーヒーとともにどうぞ。ケーキセット1085円。■ラ・ヴァチュール (La Voiture)京都市左京区聖護院円頓美町47075-751-059111:00~18:00定休日/月曜

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.04.12

京都『ナンポルトクワ』の「リンゴのタルト」

推薦人:小川裕嗣さん(陶芸家) 「オーナーシェフの西原裕勝さんは、御父上の味を継承しながら新しいお店をスタートされました。その姿勢に共感するところがあり、味覚を満たす以上のものをいただいているように感じています」 そう語る小川裕嗣さんは、京都・清水焼の郷に窯を構える明治時代から続く陶芸家の家に生まれ、三代・小川長樂氏を父に持つ。「ナンポルトクワ」の西原裕勝さんの父は、2018年5月に惜しまれつつも閉店したパティスリー「オ・グルニエ・ドール」のオーナーシェフ・西原金蔵氏だ。おふたりはともに父の仕事を受け継ぎながらも、自身の世界を表現するという共通点を持っている。 裕勝さんは2018年10月に、「オ・グルニエ・ドール」の跡地に「ナンポルトクワ」をオープンした。フランスで修業を積み、父のもとで働いてきた裕勝さんの生みだしたスイーツとともに、金蔵氏の代表作である「リンゴのタルト」390円(税込)がショーケースに並んでいる。 「母が通っていた料理教室の安田俱子先生にご推薦いただき、西原金蔵さんのリンゴのタルトと出合いました。ですので、オ・グルニエ・ドール時代の味もよく知っています。素材に対する真摯な姿勢も含め、裕勝さんは御父上の味を忠実に受け継がれています。 私は生クリームを多用したものより、オーセンティックな焼き菓子が好きなんです。砂糖とバター、生クリームだけで焼きあげたタルト生地はさっくりと歯ごたえがよく、季節ごとに選び抜かれたリンゴの甘味とほのかな酸味が絶妙に重なっています」 小川さんは、一緒にいただくドリンクにも一家言持っている。 「紅茶はもちろんですが、シャンパーニュ、リンゴから作る辛口のシードルやカルバドスとも合わせます。私はコース料理のデザートも、お酒でいただきたいタイプなので(笑)。裕勝さんもお酒をよくご存じなので、おすすめいただくこともあります。今後は、相性のいい日本酒も探してみようと思っています」 「オ・グルニエ・ドール」の閉店は、「65歳で引退する」という金蔵氏の人生設計に沿ったものだった。金蔵氏は裕勝さんに「そのまま店を継ぐのではなく、銀行とやりとりし、計画書を用意し、内装も考えるなど、自分でイチから店を作りなさい。そのほうが店に対して思い入れが深くなるから」と伝えたという。 「ナンポルトクワ」とはフランス語で「なんでもあり」という意味。裕勝さんはオープンにあたって、「オ・グルニエ・ドール」にはなかったものを数多く作り出した。たとえば抹茶や白あんなどの和の素材や、スパイスなど香りのあるものを取り入れるなど、フランスの伝統的技法をベースに個性が立ったものだ。瓶入りのチーズケーキなどもユニークな一品だ。 小川さんがリンゴのタルトのほかに好きだという「ほうじ茶ブラマンジェ」480円も、「ナンポルトクワ」のオリジナル。宇治の利招園茶舗の特上ほうじ茶を使用している。 「ほうじ茶の香ばしさと、ブラマンジェの濃厚さ、そして口の中で溶けてゆく滑らかさがたまりません」 しかしリンゴのタルトだけは、手を加えることなく父の味をそのまま提供している。 「高校卒業後、フランスへ語学留学する前に、名古屋の催事に出店する父の手伝いで、リンゴのタルトの実演販売をしました。この時初めてお菓子作りに仕事として携わったんです。わずか4~5日でしたが、終わった時に得も言われぬ達成感がありました。妻の杏菜はリンゴのタルトの味に魅了されて、パティシエとして『オ・グルニエ・ドール』にやってきました。私たち夫婦にとってとても思い出深いお菓子が、リンゴのタルトなんです。すでに完成している味で、これ以上美味しくする方法がありません。だから手を加えることなく、父のレシピを忠実に守っています。厳選した品種が実らない5月末~9月頭は販売できません」(裕勝さん) 「リンゴのタルトを食べたくなるのは、仕事で疲れ、たまらなく甘いものを欲する時ですね。妻とよくいただいています。人数分より少し多めに購入して、一度に2つ食べることもあります。本当は何個でもいただけるんですが......(笑)。母の誕生日には2分の1ホールを2つ、実質1ホール用意していただきました」(小川さん)※現在一時的に販売限定数有り 小川さんはテイクアウトが多いそうだが、入り口付近には10席ほどのカウンターがあり、セルフで淹れるコーヒーとともに、ここでいただくこともできる。 モノトーンを基調にした店内。その壁にはタイ人アーティストによる、著名人を描いたポップアートが並んでいる。ショーケース内や棚には、裕勝さんが趣味で集めたフィギュアも。ロックが好きな裕勝さんは、高校時代にはエレキギターをかき鳴らしていたとかで、ザ・ローリング・ストーンズやボブ・ディランなどのポスターも目を引く。こうしたインテリアコーディネートは、すべて裕勝さんと杏菜さんの手による。 壁の一角には、父・金蔵氏の師であるアラン・シャペル氏のポートレートも掲げられている。 「和菓子を選ぶときは、花びら餅、引千切、水無月、お火焚き饅頭など、歳時記を意識しています。また家業柄、日常的にお抹茶といただいています。その点、洋菓子は季節感を大事にしながらも、より大らかに選んでいますね。何より重要視しているのは、自然な甘みで素材の味をしっかり感じることができ、丁寧な仕事をされているかということです。裕勝さんの作られるものは、まさにそれです。リンゴのタルトをお土産にすると、オ・グルニエ・ドール時代をご存じの方は懐かしまれ、初めての方からは新鮮な反応をいただきます」(小川さん) 最後に小川さんは「同世代のつくり手として、今後どう進んでいかれるか楽しみです」と、裕勝さんにエールを送った。※価格は取材当時のもの 撮影 鈴木誠一 文 竹中式子■ナンポルトクワ京都市中京区堺町通錦小路上ル527-1075-708-374211:00~18:00※売り切れ次第終了(開店2時間ほどで終了する場合もあり)定休日/月曜、火曜、水曜https://www.facebook.com/Nimportequoi2018/

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.03.19

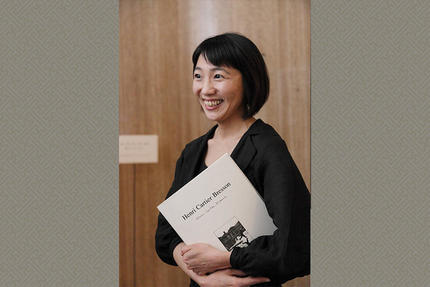

『鍵善良房』の「くずきり」

推薦人:梶川由紀さん(何必館・京都現代美術館キュレーター) 祇園にある何必館・京都現代美術館でキュレーターとして多忙な日々を過ごしている梶川由紀さん。ヨーロッパ写真館(通称MEP)の設立に日本人キュレーターとして携わり、帰国後、何必館・京都現代美術館に写真部門を立ち上げ、国内外の展覧会企画や写真集の編集、執筆活動を行っている。その一方で、他の美術館での展覧会企画やアーティストの招聘などにも携わり、国内外で活躍中だ。 そんな梶川さんが多忙な毎日の中でほっと安らぐ場所が、美術館のすぐ隣にある「鍵善良房」である。「甘いものが食べたくなったり、お客様との会食の後に甘いものでも食べましょか、となった時、迷わずお連れするのが鍵善さんです。いつもいただくのが『くずきり』。黒蜜と白蜜があるのですが、私は黒蜜派。席が空いていれば、いつものお気に入りの窓際の席でいただきます」 「鍵善良房」の創業は江戸の享保年間。その歴史は300余年と伝わっている。「当初は『鍵屋良房』という屋号だったようですが、代々の当主の名前に"善"の字を使ってきたことから、いつのまにか「鍵屋の善さん」と呼ばれるようになり、その愛称を生かして『鍵善』という二文字に変えて、その後、現在の『鍵善良房』という屋号になったようです」と話すのは十四代当主の今西善也さんだ。今西さんと梶川さんは親交があり、展覧会のポスターの展示などを依頼することもあるという。 「店内の趣も調度品も素晴らしくて...。お菓子を売っているスペースの菓子棚は、人間国宝の黒田辰秋さんの作品で、どっしりとして艶めいてとても素晴らしいです。店の外の『くづきり』の扁額の筆者は河井寛次郎さんと伺っていますし、京都の文化人の方々との深い交流を感じさせてくれて、この祇園にある鍵善さんの歴史もとても魅力的です」(梶川さん) 「『くずきり』は、他のお菓子では味わえないシンプルな美味しさが魅力。材料は葛と黒蜜のみ。つるんとした喉越しと絶妙なコシの強さは、本当にここだけの味だと思います。たっぷりとした黒い漆器に浮かぶ透明な『くずきり』は、本当に綺麗!といただく度に惚れ惚れしてしまいます」(梶川さん) その『くずきり』の製法は昔と全く変わらぬ作り方を守っている。まず、お客さんの注文を受けてから、一つひとつ職人が手作りするやり方を今も踏襲している。吉野の葛粉を水で溶いて平鍋に入れて、湯煎にかける。鍋の底の葛が薄く固まった頃合いでもう一度湯にかけ、透明になったところで水に晒す。 それを5〜6ミリの幅に切って、黒蜜、または白蜜とともに供する。人気があるのは黒蜜で、材料の黒糖は波照間を始め、沖縄の島々から取り寄せている。 「『くずきり』は何代か前に、祇園のお茶屋さんに食事の後のお菓子として、ちょっと趣向を凝らしたものでということでお届けしていたのが始まりと聞いています。舌の超えた旦那衆にも評判で口コミで広がって、店の座敷に上がって食べていただくようになったようですね。『くずきり』の美味しさの秘密は?とよく聞かれるのですが、決して手を抜かず、丁寧な仕事をするだけ、としかお答えのしようがないですね(笑)。あとはシンプルゆえにごまかしが効かないので、吉野葛にしても黒糖にしても、納得のいく品質の材料をいかに確保するかに苦心しています。今は使っていませんが、先々代の時に黒田辰秋氏に依頼して作った螺鈿のくずきり容器のことを覚えている年配のお客さんもおられますよ。何代にもわたってのお客様も大変多いので、"鍵善のあの味"をしっかりと守り、伝えることが私たちの使命だと思っています」と店主の今西善也さん。 梶川さんは、店で『くずきり』をいただくほか、銘菓「菊寿糖」や「おちょま」、季節のお菓子を海外へのお土産として買うこともしばしばあるという。 自身がスイーツを食べるときは、自分へのご褒美だったり、仕事で一息入れたいとき、あるいは友人と楽しく過ごすとき。仕事のお相手とお菓子を一緒にいただくことで距離が縮まることもあるのだとか。「ゆったりした空間で、美味しいお菓子とお茶を間にお話しすると、気持ちがすっとほどけていきますよね。鍵善さんはまさにそういうひとときを与えてくれる場所。そんな素敵な場所がお隣りさんにあって、京都に生まれてしあわせ!と思います」和三盆の干菓子を一つひとつ和紙で包んだ「おちょま」。おちょぼ口でつまめる愛らしいお菓子。祇園という花街で育まれただけに雅やかさと洗練とを合わせ持っている。 「美味しいお菓子とお茶を間にして、ゆったりとした空間でお話しすると、気持ちがすっとほどけていきますよね。鍵善さんはまさにそういうひとときを与えてくれる大切な場所です。そんな素敵な場所がおとなりさんにあって、京都に生まれてしあわせ!と思います」(梶川さん)文 郡麻江 写真 津久井珠美■鍵善良房京都市東山区祇園町北側264番地075-561-1818営業時間/[菓子販売]9:00〜18:00、[喫茶]9:30~18:00 (L.O.17:45)定休日/毎週月曜日(祝祭日の場合は翌日)料金/くずきり1080円、菊寿糖(28個入り)1600円、おちょま(40個入り)2400円

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.02.04

『嵯峨嘉(さがよし)』の「しそ餅"梅"」

推薦人:廣岡太郎さん(星のや京都 総支配人) 「京都に越してきてほどなく、嵯峨野に人気の和菓子店があると耳にしてうかがったのが嵯峨嘉さんです。そして嵯峨嘉さんが生みだした名物"しそ餅"と出合い、それ以来、虜(とりこ)になっています」 廣岡さんは2007年に星野リゾートに入社。星のや軽井沢や星野リゾートアルツ磐梯などを経て、2010年に京都へとやってきた。生粋のホテルマンである廣岡さんは、ビジネスでもプライベートでも「食」がとても身近にある。宿で提供する食事への意識・気配りはもちろん、なんと家庭では毎日の家族の朝食づくりを担当しているとか。ごはんはガスで炊き、煮干し出汁のお味噌汁、焼き魚、卵焼き、自家製の糠漬けと丁寧に食事を用意する。お酒の〆にはパスタも外せない。アーリオオーリオ系から和風仕立て、時には2キロほども牛ひき肉を仕入れてラグーソースを煮込むことも。これほど「食」に対する探究心と想いが強い廣岡さんの心を揺さぶったしそ餅に、がぜん興味がわいてくる。 「赤紫蘇という京都らしさを感じさせる食材を用いて、小ぶりでコロリと可愛いらしく仕上げていらっしゃいます。お皿に移すと、紫蘇の香りがふわっと鼻を通り抜け、なんとも気持ちがよくて」 「さっぱりとしたこしあんを柔らかな道明寺餅(関西風の、もち米の食感が残る桜餅)で包み、梅酢のきいた紫蘇の葉でくるんでいます。ひと口目は紫蘇の酸味と塩味が立ち、そこへこしあんの優しい甘みがからんでゆく。なんとも絶妙な組み合わせに酔いしれて、時には2つ食べることもあります。ほうじ茶や煎茶でいただくことが多いですね」 正式名は、しそ餅「梅」。1個110円(税別)。 「一人でホッとひと息つきたいとき、家族団らん、会社の友人とお酒を楽しんだあとのデザートにと、あらゆる場面にしそ餅があります」 「しそ餅の味ももちろんですが、地元の小さな和菓子屋さんでつくられ続けているという背景も素敵です。京都とは嵯峨嘉さんのように、地元のおまん屋さんが根強く残っている土地なんですね。そのことを、京都に住んで実感しました」 嵯峨嘉は1970年創業。しそ餅が店を導いていったと、初代の奥さんである島田輝子さんは言う。 「夫である初代の嘉勝は富山県の生まれです。小さいころから甘いものが大好きで。近所の方のご親戚が京都で和菓子の卸を営んでいたご縁で、京都で和菓子づくりの修業をはじめました。修業を終えた後は店舗を持たず、自宅で大福やおはぎをつくってご近所にお売りするという形をしばらく続けていたんです。ある日夫がデパートを歩いていたときに、紫蘇で巻かれたお寿司を見かけたそうです。"これは和菓子にも応用できるのでは......?"とひらめいたのが、しそ餅の始まりです。これがご近所でも大変ご好評いただき、口コミで広がっていきました」(輝子さん) 1973年に、丸太町通り沿いのこの場所に店舗を構えた。 「お店ができた後すぐに、近くに小学校が建ちまして。そちらの校長先生がしそ餅を気に入って、手土産としてご挨拶回りの折にいろいろなところへお持ちくださったんです。そうしてさらに多くの方に知っていただくことができました」(輝子さん) その校長が重宝したように、しそ餅は贈答用としても威力を発揮してくれる。廣岡さんにとっても、手土産のキラーカードになっているとか。 「京都市内でのご挨拶や商談にうかがうときに購入させていただいています。みなさまとても喜んでくださるんですよ」(廣岡さん) 開店当初から贈答用として箱や上紙を用意されていたしそ餅。上紙のデザインに悩んでいた初代が「しそ餅なら紫蘇だろう」と、手の平以上のサイズの紫蘇を探し出し、そこへ墨を塗り、和紙に判をした。上紙に印刷されている紫蘇が原寸サイズだというから、相当の大きさだ。 しそ餅以外に、「フルーツ大福」も味わい深いと廣岡さんは言う。 「11月下旬~5月初旬はいちご大福、8月上旬~9月中旬はぶどう大福、9月~11月上旬は栗大福がお店に並びます。なかでも栗大福を毎年楽しみにしています。愛媛の栗を使って、ほくほくとした食感と甘さ控えめのあんの絶妙な組み合わせ。"栗大福"と書かれた小さな幟(のぼり)がショーケースのうえに置かれると、秋の到来を感じます」(廣岡さん) 写真はいちご大福。小180円、中220円、大260円。 「ご縁があって、星のや京都でも嵯峨嘉さんに和菓子についてアドバイスをいただくようになりました。また四季折々のお菓子も納品していただいています。真摯にご商売に取り組まれている姿勢に、ビジネスパーソンとして敬意を抱いております」(廣岡さん) 納品は輝子さんがすべて行っている。 「星のやさんへ納品にうかがうために船着き場で、お菓子の箱を抱えて船を待っていたときのことです。到着した船から降りられた、ご宿泊を終えたお客様が私の持っている箱をご覧になられて、和菓子屋だと気づかれたんでしょうね。"お菓子屋さんですよね? 昨日いただいて、とっても美味しかったわ"とおっしゃってくださったんです。なんともうれしかったですね」(輝子さん) 今は息子の嘉寛さん(写真中央)が2代目として嵯峨嘉の味を継承し、輝子さん(写真右)と妻の麻衣さん(写真左)が販売を担う。初代・嘉勝さんもしそ餅づくりを手伝うこともある。 「商品は新しくつくることより、育てて続けていくことのほうが難しいとつくづく思います。ブームの移り変わりの激しい昨今、ブームが去ればつくることを辞めてしまう商品もたいへん多いものです。でもしそ餅は50年近く残ることができました。初代が生みだしたしそ餅の持つ力を日々感じています」(嘉寛さん) しそ餅の評判は今や地元の嵯峨野だけでなく、京都市内をも飛び出し日本中に広まった。太秦での撮影のたびに訪れる女優もいるとか。多くの人に愛されるしそ餅、そしておまん屋さんを家族が一丸となって守り続けている。嘉寛さんの小学3年生の息子さんは「僕が3代目になる!」とはりきっているそうだ。 最後に廣岡さんに聞いてみよう。あなたにとってしそ餅とは......? 「私は仕事の合間に頭が疲れたら、スイーツを投入します。手で食べられるものが多いから和菓子派――ということもありますが、和菓子のほうが、甘いものを食べている罪悪感が少ない気がするからです(笑)。嵯峨嘉さんのあんこは甘すぎず、すっと口に溶けていき、とても軽やかで、よりいっそう罪悪感を打ち消してくれます。私の心を落ち着ける大事な栄養、それがしそ餅なんです」(廣岡さん) 撮影 エディオオムラ 文 竹中式子■ 嵯峨嘉(さがよし)京都市右京区嵯峨広沢御所の内町35-15075-872-5218定休日/水曜

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2019.01.15

『Premarché Gelateria』の「ジェラート」

推薦人:株式会社ワイングロッサリー代表取締役社長 吉田真記子さん 「このお店ができた時にヴィーガン対応のジェラートがありますか?と尋ねたら、お店の方がとても丁寧に対応してくださって、一つひとつ丁寧に説明してくださったんです。気持ちのいい対応にも驚きましたが、何よりもヴィーガンのジェラートの数の多さにびっくりしました。以来、大ファンでよく買いに行くんですよ」 そう話すのは、京都のワイン専門店、ワイングロッサリーの社長、吉田真記子さんだ。世界各地を訪れて、美味しいワインを探し求めつつ、美味しい食べ物に対しても情熱を持っている人。しかし、ここ数年は、「食べ物が体をつくる」という考えのもと、本当に体に優しいもの、良いものへの意識が高まってきたという。そんな吉田さんのアンテナにピタリとフィットしたのが、三条会商店街に昨年、オープンした「プレマルシェ・ジェラテリア」だ。シックな黒い看板をディスプレイした店内には、ガラスケースに並ぶカラフルなジェラートがよく映える。入って左側の壁には自然食品がずらりと並ぶ。 「私どもの代表である中川信男は、長年、自然食品の流通の仕事に携わってきました。誰もがもっと自然食品に身近に親しんでほしいと考えた時、老若男女に愛されるスイーツということでジェラートを思い立ったんです。数千年の歴史を持つと言われるジェラートの製造技術を守りつつ、より濃厚でなめらかで、香り高いジェラートを、合成フレーバーや乳化剤などを一切使わないレシピでつくるというとても高いハードルを設定しました。それを見事にクリアして、乳化剤や安定剤、そしてグルテンフリーのジェラートづくりに成功したのです」と店長の林 美緒 さんは言う。店内には常時約45種類ほどのジェラートが用意されていて、3つにカテゴライズされている。ミルクベースの伝統的なイタリアンスタイルのジェラート、ノンミルクのヴィーガン対応のジェラート、そして、ソルベ。ヴィーガン対応ジェラートもソルベも、乳製品不使用とは思えない濃厚さとなめらかな味わいに驚く。「とにかくその濃厚さとなめらかさは他では出会えない味わいなんです。いつもテイクアウトして自宅でいただくんですが、夫も、ねっとりとして美味しいとお気に入りなんですよ。甘すぎないから、男性にも好まれるんでしょうね」(吉田さん)また、ミネラルたっぷりのサンゴパウダーや、玄米、甘酒といったスーパーフードをレシピに加えたり、砂糖類も精製したものは使わず、無精製の甜菜や黒糖、穀物を発酵した糖を使うなど、健康への配慮も嬉しい。「アレルギーのある方、糖質を制限している方、ヴィーガンの方など、さまざまな制約がある人が、ここではみんなと一緒にジェラートを楽しんでいただけますよ」(林さん) 『世界でいちばん、誰もが子どものような笑顔になれる場所』というコンセプトどおり、店内は日本人だけでなく、外国人の家族づれなど、様々な国、様々な世代の人でいつも賑わっている。一時、乳製品を食べると体調が悪くなって、大好きなアイスクリームやジェラートを食べられなくて、辛い想いをしたことがあったという吉田さんも、この店のノンミルクのジェラートなら安心して食べることができたそうだ。「私のお気に入りは、ピスタチオ、モンブラン、チョコレートの3種。ジェラートって、お天気も気分もいい時に食べたいものだけど、ちょっと体調が悪いかな?というときも、ここのジェラートを食べると元気になれるんです。心にも体にも優しい、幸せを運んでくれるジェラートですね」(吉田さん)文 郡麻江 写真 津久井珠美■ Premarché Gelateria プレマルシェ・ジェラテリア京都市中京区三条通猪熊西入御供町308075-600-2846営業時間/12:00~18:00 定休日/水曜料金/ジェラート1フレーバー500円、2フレーバー600円、プレミアムフレーバー+100円

-

BLOG美人&イケメンスイーツ

2018.12.03

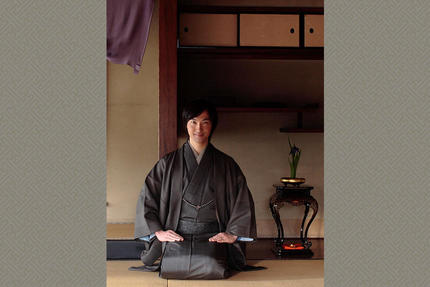

『TEA VENIR(ティーベニール)』の「アフタヌーンティーセット」

推薦人:笹岡隆甫さん(華道「未生流笹岡」三代家元)「3段のプレートには、私の大好きな抹茶スイーツを筆頭に、京都らしい色とりどりのお菓子が並んでいるでしょう? 小腹がすいたときにぴったりなんです。ミルクティーと一緒に、が定番です」と語る笹岡さんは、このアフタヌーンティーセットを誕生のころからご存じだ。 「10歳の時に祇園祭で長刀鉾の稚児を務めたのですが、その時に隣に座る禿を務めてくれたのが、京都を中心に全国に雑貨店を運営する『SOUVENIR(スーベニール)』の伊藤忠弘社長。幼稚園も塾も一緒の幼馴染みなんですよ。ある日彼から"和のアフタヌーンティーを作りたい"という話を聞きました。その頃はまだ『TEA VENIR』の姿かたちもなくて、まずは京都のエッセンスを取り入れたアフタヌーンティーの発想ありき。京都にいらっしゃる観光客をもてなしたい、という一途な志に同じ京都人として共感しました」 伊藤社長は平成26年、初の飲食事業店『TEA VENIR』をオープン。伊藤社長の熱い想いが結実したアフタヌーンティーセットを最初に見たとき笹岡さんは......「それはそれは感動しました。各地のアフタヌーンティーを食べ歩き、研究している姿を見ていましたからね。抹茶や八ッ橋、京野菜......どの段にも京都の食材が使用され、京都への強い愛情を感じました。このアフタヌーンティーを楽しんだ記憶は鮮明に残り、お土産のようにご自宅に持って帰ることができるでしょう」「アフタヌーンティーセット」(税別2800円)。「小腹がすいているから、私はいつも3段目のキッシュ、サンドイッチからいただきます(笑)」。笹岡さんのお腹を最初に満たしてくれるキッシュには、京水菜や万願寺とうがらしなどの京野菜が使われている。2段目には、カラメルのほろ苦さが心地いい美山産のたまごを使ったプリン、宇治の『碧翠園』の抹茶とほうじ茶のクリームが濃厚なシュークリーム、抹茶とイチゴのチーズケーキが。最上段は五重塔を模したクッキー、おからのチョコレート、そして笹岡さんお気に入りの聖護院八ッ橋のブランド『nikiniki』の八ッ橋。「八ッ橋には、添えられているりんごジャムをはさむのもおすすめです」。全体に甘さは控えめで、しっとりとした大人の味わい。紅茶、コーヒー、ソフトドリンクを選べる。紅茶はすべて、ヨーロッパの人々に愛されるドイツ・ロンネフェルト社のもの。京都を感じられるレトロテイストの雑貨を展開する『SOUVENIR京都』。四条通りに面した店舗の奥にある中庭を抜けた場所に『TEA VENIR』は併設されている。「秋には紅葉も美しい坪庭を臨める席が定位置。京町家の落ち着いた佇まいのなかに、コースターやメニュー、お化粧室の壁などに『SOUVENIR』らしいポップなデザインが施されているのが特徴的で、私好みのスタイルです。京都旅行のお客様をお連れすることも多いですね。お茶だけでなく雑貨も楽しめると、みなさん喜んでくださいます」花見小路から西側へ回りこむと、観光客も少ない静かな小道が。そこには『TEA VENIR』専用の入り口が凛と佇む。オープン以来、観光客はもちろん、地元の人も多く足を運ぶ。 文 竹中式子■ 「TEA VENIR(ティーベニール)」京都市東山区祇園町南側577-3075-531-4710営業時間/12:00~19:00(LO.18:00)定休日/火曜

- ALL

- - 料亭割烹探偵団

- - 食知新

- - 京都美酒知新

- - 京のとろみ

- - うつわ知新

- - 「木乃婦」髙橋拓児の「精進料理知新」

- - 「割烹知新」~次代を切り拓く奇想の一皿~

- - 村田吉弘の和食知新

- - 料亭コンシェルジュ

- - 堀江貴文が惚れた店

- - 小山薫堂が惚れた店

- - 外国人料理人奮闘記

- - フォーリンデブはっしーの京都グルメ知新!

- - 京都知新弁当&コースが食べられる店

- - 京の会長&社長めし

- - 美人スイーツ イケメンでざーと

- - 料理人がオフに通う店

- - 京のほっこり菜時記

- - 京都グルメタクシー ドライバー日記

- - きょうもへべれけ でぶっちょライターの酒のふと道

- - 本Pのクリエイティブ食事術