2025年04月25日(金)公開

コメ価格のカギ握るJAは "強すぎる" ?備蓄米の9割以上を落札した巨大組織は自民党と深いつながり 『減反政策支持がコメ高騰の一因』と専門家は指摘【解説】

解説

高騰が続くコメ価格。農林水産省は4月23日、3回目の備蓄米放出に向けた入札を始めました。これまでの2回で放出された約21万tのうち9割以上を落札しているのがJAグループで、今後のコメ価格のカギを握るとみられています。 JAグループのトップ、山野徹会長は10日、「販売価格が上がり続ける状況を望んでいるわけではない」と話す一方、「コスト増加分を販売価格へ反映していかなければ持続可能な生産は実現できない」などとコメントしています。 そもそもJAとはどういった組織なのか。組織ができた経緯・事業内容・今後の課題などについて、農業経済学が専門の滋賀県立大学・増田佳昭名誉教授と、日本農業新聞の元記者・窪田新之助氏への取材などをもとにお伝えします。

JAの「3つの顔」とは?

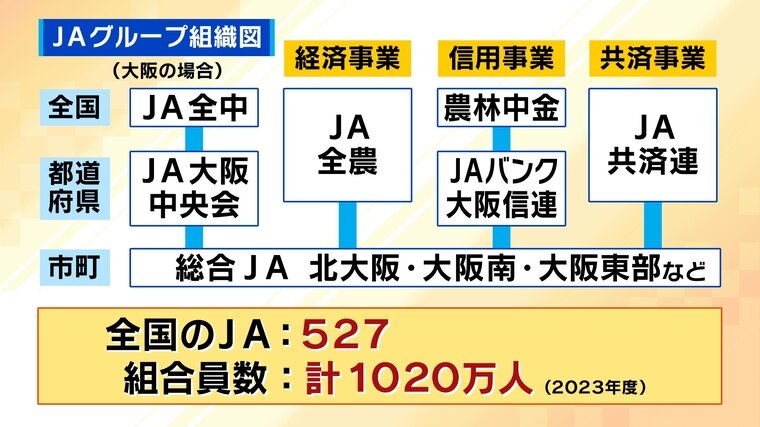

JAは愛称(Japan Agricultural Cooperatives)で、正式には農業協同組合。JAは全国に527あり、組合員数は1020万人(2023年度)という大規模な組織です。

専門家はJAには3つの顔があるといいます。

(1)「農業団体」…農業の技術向上のための指導や、米の価格が下がり過ぎないようにするための政治運動

(2)「協同組合」…農業用機械などの共同購入や共同販売

(3)「金融機関」…銀行・保険

いつ、どんな経緯でできた組織?

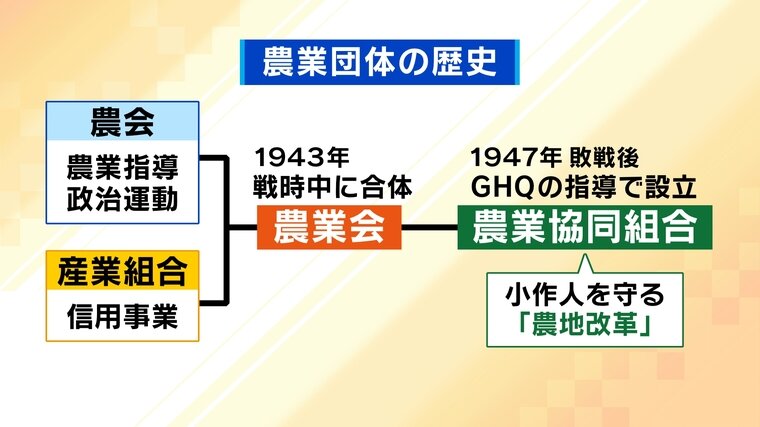

JAがこのような“なんでも屋”になるまでにはどんな経緯があったのか。話は戦前にさかのぼります。戦前、農村部には「農会」と「産業組合」という2つの組織がありました。農会は農家が必ず入らなければいけない義務的なもので、農業指導や政治運動の役割を担っていました。産業組合は任意加入で、協同組合としての役割に加え信用事業も行われていました。

この背景には、地主と小作農の時代、地主から土地を借りて農業をする人の多くは貧しく、銀行などがお金を貸してくれなかったということがあります。お金が必要なときに自分たちで貸し借りできるよう、銀行に近い信用事業が始まったということです。

2つの組織は戦時中の1943年に合併し「農業会」という一つの組織に。そして敗戦後、GHQの指導で設立が進められたのが現在の「農業協同組合」です。その目的は“農地解放”で、「地主と小作農」の関係をなくして農家ひとりひとりを守ることだったということです。

一方でこんな意図も。日本農業新聞の元記者・窪田新之助氏によりますと、戦後、食糧難のため闇市場でお米を高く売る農家も出てきます。お米を国民に行き渡らせるには、国が買い集めて国民に分配する必要がありました。その統制を担うため、農協が半官半民的な組織として設立されたということです。

自民党と深い結びつき

そうしたいきさつで国との結びつきが生まれ、特に地方部では政治家との結びつきも強くなっていきました。農協は自民党と深く結びついた組織でもありますが、その背景には、票がほしい自民党と政治家に守ってほしい農協がともに大きくなっていったという経緯があるということです。

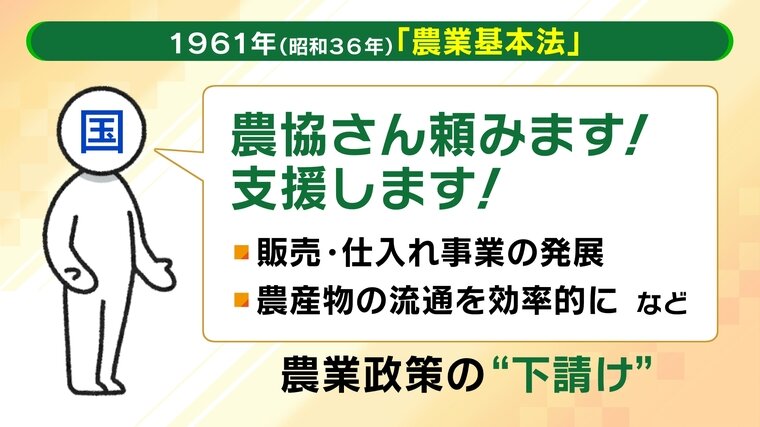

高度経済成長前の1961年には農業基本法という法律が制定され、国が農協に支援をする代わりに「販売・仕入れ事業の発展」や「農産物の流通を効率的にすること」などを依頼。農協が農業政策の“下請け”のような役割を担ったのです。

そのため、当初のJAの役割は生産者(農家)の保護だけではなく、消費者の保護もありました。

消費者保護の役割としては、独自の倉庫や流通ルートによる食料の安定供給のほか、直売所の運営。生産者保護の面では、金融サービスや共同購入・販売による所得の安定。また、両者にとってのメリットとなるのが「産地リレー」です。例えば、ある野菜をAの地域で収穫したら次はBの地域で収穫、というように全国的に統制することで、消費者は長い期間食べることができ、産地同士がぶつかることを防ぐ意味では生産者保護にもなります。

その後、徐々に日本は農業の時代から変わっていきます。特に1980年代に自由化が進み、海外からの輸入品の増加や食の多様化などによって、1960年に1175万人いた農業従事者は2020年には136万人にまで減少しました(農水省より)。

農家が減っても強い!?「国内銀行として3大メガバンク並み」

では、JAも組織として縮小していったのかといえば、そんなことはありません。

JAには、「正組合員」と「准組合員」の2種類の組合員がいます。これは、JAが誕生する以前の話で出てきた「農会」と「産業組合」がもとになっていて、農家は「正組合員」、非農家は「准組合員」という分け方です。現在、組合員数は正組合員が約390万人に対して准組合員は約630万人います。歴史的な経緯で准組合員が多いとも言えますが、農家が減ってもJAが政治的な力を保つために准組合員を増やしたと指摘する人もいます。

窪田氏によりますと、准組合員になると以下のようなメリットがあるということです。

■バンク・保険の利用…銀行の支店が少ない地方ではJAバンクが一番近いケースが多い

■農協主催のイベントや贈答品

■人間関係…地方では独居の高齢者の見回りなど

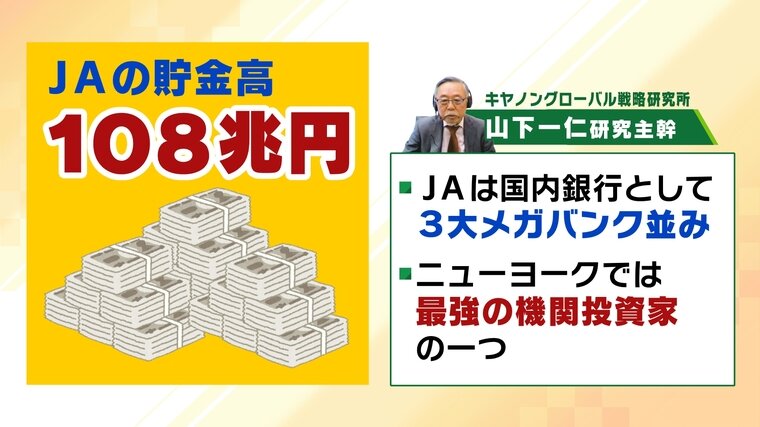

また、JAは貯金高が108兆円で、キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「国内銀行として3大メガバンク並み」だといい、ニューヨークでは最強の機関投資家の一つだということです。

一方でこんな現実も。JAの利益構造は、主軸のイメージがある農業関連事業・生活関連事業・営農指導事業は実は全て赤字。信用事業(銀行)や共済事業(保険)による利益でまかなわれています。農業技術向上などは、JAのおかげで税金がかからずに済んでいるという考え方もありますが、一方で民間企業ならもっと効率化できるのではないかという指摘もあります。

“コメの相場がわかりにくい背景にJAの存在” 専門家が指摘

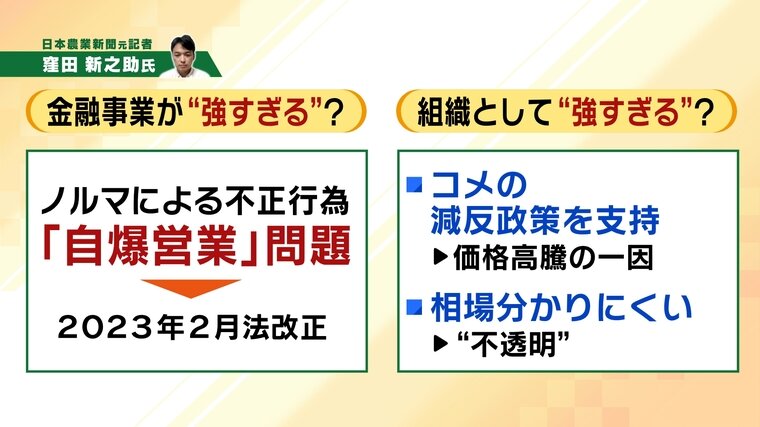

そんなJAの課題として、窪田氏は、金融事業が“強すぎる”がゆえに、ノルマによる不正行為「自爆営業」の問題につながったのではないかと指摘(2023年2月に法改正)。また、組織としても“強すぎる”のではないかといいます。JAがコメの減反政策を支持してきたと言われていて、それが価格高騰の一因になったほか、コメの相場がわかりにくい背景にJAの存在があるのではないかという指摘も。

JAの今後の課題は「地域を守る存在になること」だと専門家の1人は述べています。かつてはコメ農家を守ることが地域を守ること、すなわち日本の国益にかなっていましたが、コメ農家が減っている今はそう言い切れません。コメ農家だけではなく地域の他の人たちも守る存在になれば、今よりも存在意義が出るといいます。

2025年04月25日(金)現在の情報です