2025年08月03日(日)公開

【猛暑で老化加速!?】DNAにも影響...例えるなら「生卵がゆで卵になるようなもの」 成人男女の3分の2が"熱あたり" 暑さに負けない『自律神経』『筋肉』の鍛え方とは?

解説

各地で連日続く猛烈。最近の研究によると、この暑さが寿命を縮め、老化にも関係しているということです。また、暑さが原因で食欲不振・睡眠不足など不調をきたすことを「熱あたり」といい、20歳以上の3分の2もかかっているというデータもあります。 暑さと老化の関係とは?今からできる暑さ対策とは?済生会横浜市東部病院・患者支援センター長の谷口英喜医師の見解を交え解説します。

『最大14か月老化が進む?』最新研究が示す“暑さと老化”の関係

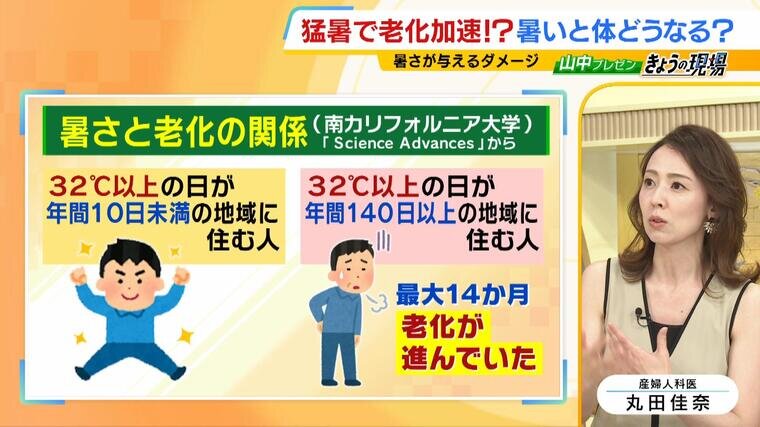

アメリカ・南カリフォルニア大学で、暑さと老化の関係を調べた研究が発表されました。この研究で、(1)「32℃以上の日が年間10日未満の地域に住む人」と、(2)「32℃以上の日が年間140日以上の地域に住む人」を比べたところ、暑い地域に住む(2)の人の方が『最大14か月老化が進んでいた』ということです。

筋肉量減少、皮膚などへの影響、記憶力・判断力低下、動脈硬化など多岐にわたる老化現象は、分かりやすく例えるなら、「生卵がゆで卵になるようなもの」。暑さがDNA(タンパク質)に影響を与え、老化を早めるということです。

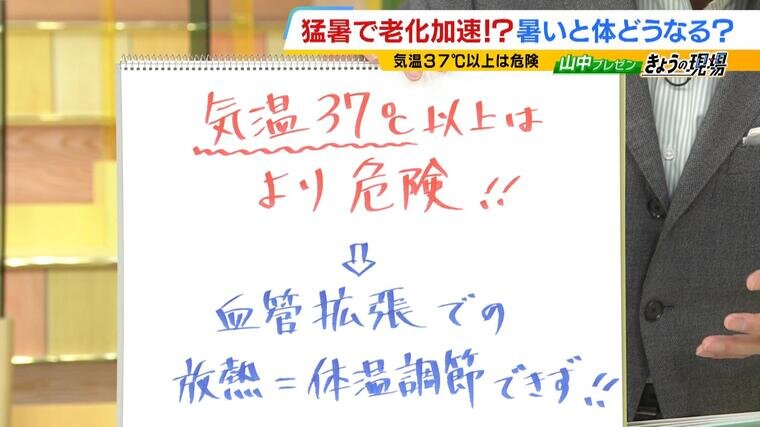

気温が37℃=体温以上になると…

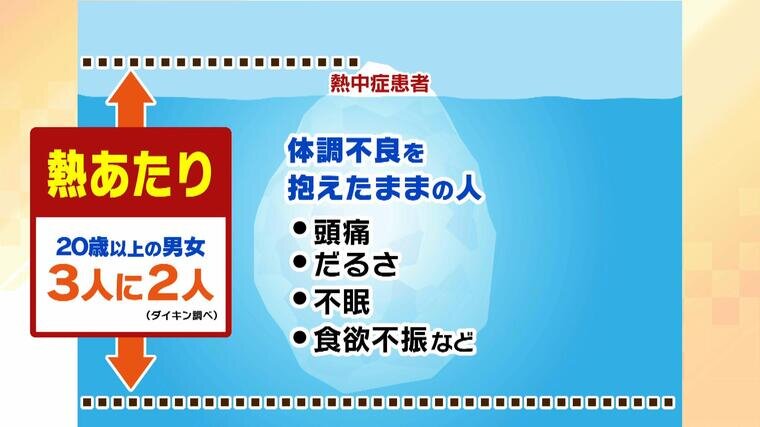

厚労省によると、「熱中症」とは、高温多湿な環境下で体温調節等がうまく働かず体内に熱がこもった状態をさしますが、軽度の場合、頭痛・不眠・食欲不振などの不調が長引きます。また重症化した場合、認知機能低下・手足のマヒ・腎臓障害・脳障害などを引き起こし、“後遺症”が残るリスクも。

「熱中症」と「頭痛・だるさ・不眠・食欲不振などの体調不良」を合わせて『熱あたり』と言い、20歳以上の男女の3人に2人が、この熱あたりに該当するということです(ダイキン調べ)。

熱あたりは体温調節がうまくいかなくなることで起こりますが、そもそも体温調節の方法には大きく分けて、(1)汗=25%、(2)皮膚近くの血管拡張=75%、の2種類があります。(2)は皮膚近くの血管を太くして血液を外の外気と触れさせて冷やすというのがそのメカニズムですが、気温が37℃=体温以上になってしまうと、外気に触れても放熱できない状態になり、体温調節機能が効かなくなるそうです。そうなると、体温調節を汗だけに頼ることとなり危険な状態になるそうです。

体温調節に大事なものが2つあります。その1つが、意思とは無関係に体の機能を調整する自律神経です。この自律神経のバランスが崩れると、体温調整がうまくいかなくなり、水分補給をしても熱あたり・熱中症になるリスクが高まります。

もう1つが水分です。汗も血液も主要な成分は水で、水分不足になると血液量減少・吐き気・頭痛・足のつりなどにつながります。加齢により筋肉量が減ると体内の水分量も減少(成人:約60% 高齢者:約50%)するため、トイレが近く水分補給を控えがちな高齢者は特に注意が必要です。

涼しい部屋で深呼吸!“深部体温”を冷やす

では、どのように暑さ対策をすればいいのでしょうか?そもそも、「暑さが嫌だ」「暑さに負けた」など、暑さに対する嫌悪感を抱いた時点で、それはすでに熱あたりのサイン・前兆だそうですが…暑さに負けないための方法は主に、(1)冷やす、(2)鍛える、の2つと規則正しい生活です。

(1)冷やす

まず、日中・夜間もエアコンを活用することが大切です。そして、涼しい部屋で深呼吸して冷たい空気を体内に送ることで“深部体温”を冷やすことができます。また、この深部体温を冷やすには、首筋・脇の下・手のひら・足の裏を氷や水で冷やすことも有効です。

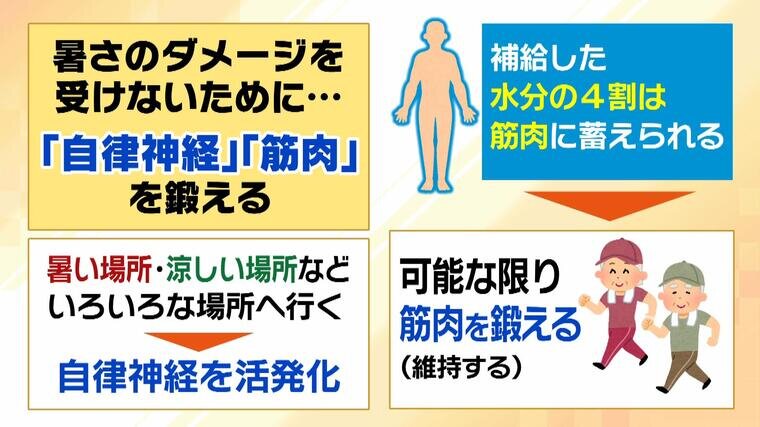

(2)鍛える

自律神経・筋肉を鍛えることも有効です。自律神経は、暑い場所・涼しい場所などいろいろな場所へ行くことで活性化させることができます。また、補給した水分の4割は筋肉に蓄えられるため、可能な限り筋肉を鍛えることも暑さ対策となります。

また、暑さのダメージを受けないためには、規則正しい睡眠・食事が大切です。水分補給は“補助”でメインは食事です。1食あたり、300mL~500mLの水分が含まれています。ビタミンC(キウイ・モモなど)やビタミンB1(豚肉・ウナギ・ホウレンソウなど)を摂取して、暑さに打ち勝っていきましょう。

2025年08月03日(日)現在の情報です