2025年11月19日(水)公開

【大分で大規模火災】強風・地形で被害拡大か..1km以上離れた島にも延焼 住宅密集地ゆえ消火活動が難航?「一方向からの放水しかできなかったのでは」【元東京消防庁・特別救助隊員が解説】

解説

大分・佐賀関で18日に発生した大規模火災。通報が入ったのは午後5時45分ごろで、漁港近くの住宅街で発生したとみられ、瞬く間に災が燃え広がりました。 当時、大分市内には強風注意報が発表されていたということです。 なぜ大規模火災に発展したのか?元東京消防庁・特別救助隊の田中章氏に解説していただきました。※情報は2025年11月19日時点のものです。

1km以上先の島まで…強風による「飛び火」で延焼拡大か

18日午後5時45分ごろ発生したとみられる大分・佐賀関の火災。住宅や空き屋など170棟以上が延焼し、焼失面積は約4万8900平方メートル(甲子園球場の約1.2倍)にのぼっているということです。

この火事で1人の遺体が発見され、現場に住む76歳男性と連絡が取れていません。また、自衛隊のヘリも消火活動にあたっているということです。

―――大規模かつ長引いている今回の火災。その要因の1つが「強風」だということですが。

(元東京消防庁・特別救助隊 田中章氏)

「火災が発生したところに強風が起こると『飛び火』という現象が起きます。火の粉が空高く舞い上がり、風に乗って遠くまで運ばれてしまう。これによって延焼が拡大して、大規模火災になったと思われます」

現場周辺の地形は入り江に挟まれた“窪んだ形”になっています。ここに北西の風が吹くことで、風がスピードアップする、あるいは、風が集まるような状態になったということです。

―――火災発生場所から1km以上離れた島でも煙が上がっていました。ここまで火の粉が移ったと見ていいでしょうか?

(田中章氏)

「そうですね。通常の火災の場合、『飛び火』は約200~400m飛びます。今回は強風で飛び火が1~2km風に乗って運ばれ、火災が発生したと考えられます」

―――白い煙が上がっている状態でも、強風などの影響で再び炎が上がる可能性はあるのでしょうか?

(田中章氏)

「炎が見えていない状態を『鎮圧』と言いますが、火災はこれ以上拡大しないと思われます。ただし、見えないところに火の粉(残火)が残っている可能性があります。これを消防隊員が一つ一つ水をかけて処理をして『鎮火』となれば、消防隊が引き揚げる目処になります」

「海側からしか放水できなかったのでは」消火活動しにくい地形

―――炎が燃え広がりやすく消火活動がしにくい「住宅密集地」で起こったことも、火災の大規模化・長期化の要因になったということですね?

(田中章氏)

「木造密集地域ですので、非常に燃えやすい建物が多かったと思います。火災があったのは、半島のように海に突き出ている場所です。住宅街に入ると道路が狭く、消防車両がなかなか入れません。そのため、海側からしか放水ができなかったのではないかと思います。また、傾斜が非常に厳しい山もありますので、風向きが変わって火災が拡大したのではないかと思われます」

「さらに、消防車両は消火栓や防火水槽などから取水して消火活動を行うため、海に面しているからといって、なかなか海から給水することはできません。平坦な場所の火災ですと、火災が発生した地点を360度取り囲むように消防車両で埋め尽くしてホースを伸ばし、『これ以上広がらない』という範囲の中で消火を進めます。しかし、今回の現場は海に面した沿岸部で、すぐ後ろには山がありますので、一方向からの消火活動しかできなかったと考えられます」

「強風や乾燥のシーズン」出火件数多い12月・1月

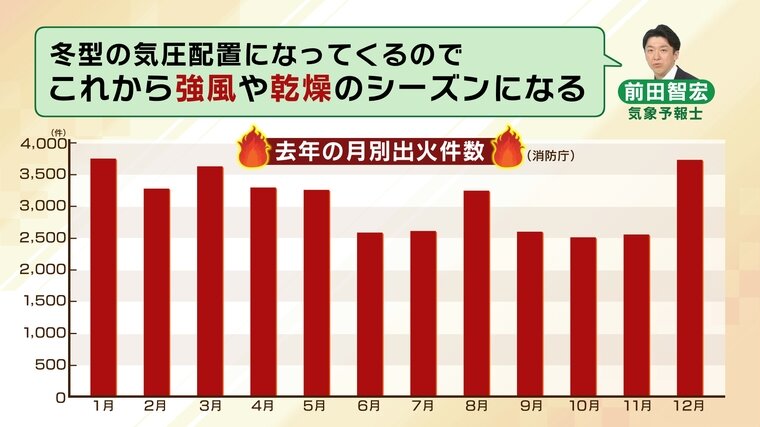

これからの季節は「冬型の気圧配置になってくるため、強風や乾燥のシーズン」になります(気象予報士・前田智宏氏より)。

2024年の月別出火件数(消防庁)を見ても、12月・1月は出火が多いということが分かります。特に太平洋側、南ほど乾燥する傾向にあるということです。

自分が住む地域で火災が起きたときにどのように動くべきか、これを機に今一度考えていただきたいと思います。

2025年11月19日(水)現在の情報です