2025年11月21日(金)公開

【8~9割のカキが死んだ】冬の味覚がピンチ!瀬戸内海のカキに何が起きた?考えられる原因は「異常な高水温」「エサ不足」打開策はある?

解説

これから鍋がおいしい季節、そして冬の味覚「カキ」もシーズンが始まりました。そんな中、カキの一大産地である瀬戸内海でカキが「大量死」していることが明らかになりました。 考えられる原因は?安定供給するには?広島大学・小池一彦教授、大阪府立環境農林水産総合研究所・辻村浩隆主幹研究員への取材を含めてまとめました。

8~9割のカキが死んでいる

【養殖カキの主な生産地】(2023年・水産庁)

広島 61% 8万9100t

宮城 14%

岡山 8%

兵庫 5%

岩手 4%

北海道1%

広島県の海域によっては8~9割、兵庫県では8割のカキが死んでしまっているということです。広島県は「高水温と高塩分にさらされ、カキが生理障害を引き起こしたと推定」としています。

雨が少ないと川から流れ込む真水が減るため、塩分濃度が高くなることもあるということです。

大量死の要因のひとつは「暑さ」

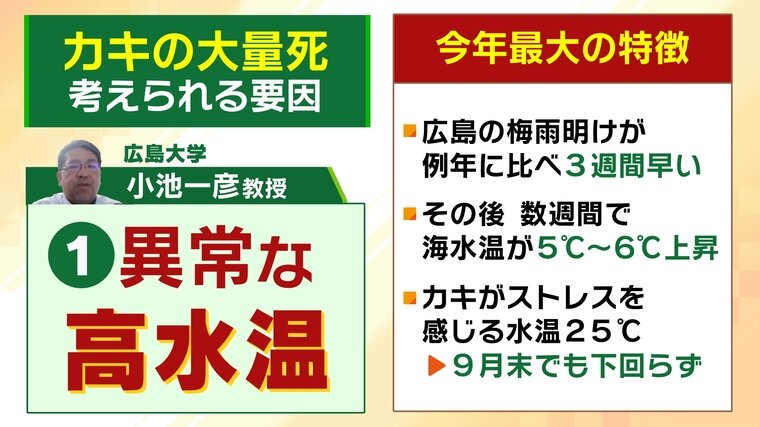

広島大学・小池一彦教授によると、カキの大量死の考えられる要因1つ目は、「異常な高水温」。

今年最大の特徴として、▽広島の梅雨明けが例年に比べ3週間早い、▽その後、数週間で海水温が5℃~6℃上昇、▽カキがストレスを感じる水温25℃を9月末でも下回らず、ということがあげられます。

しかし、暑さだけでは死なないカキがこれほど大量死してしまったのでしょうか?考えられることは2つあります。

1つ目は、「高水温で卵を産みすぎた可能性」があるということです。高水温が長く続き、通常よりも何回も産卵した可能性。産卵でエネルギーを消耗し、体力が低下することでカキが弱ってしまった原因ではないかといいます。ちなみに、カキの産卵の目安は、「冬の水温(約10℃)から毎日積算して600℃になった頃」だということです。

2つ目は、「高水温で息苦しくなった」可能性です。高水温のときは、海面に近いところは温度が高く、海底に近くなると温度が低くなります。この温度差があまりなければ、風などで海水が混ざりあいますが、温度差があると密度の差が大きくなってしまうことで海水が混ざりにくくなり、海底に酸素が行き届かず、カキが弱ってしまったと考えられるということです。

海がキレイだからカキが弱った?

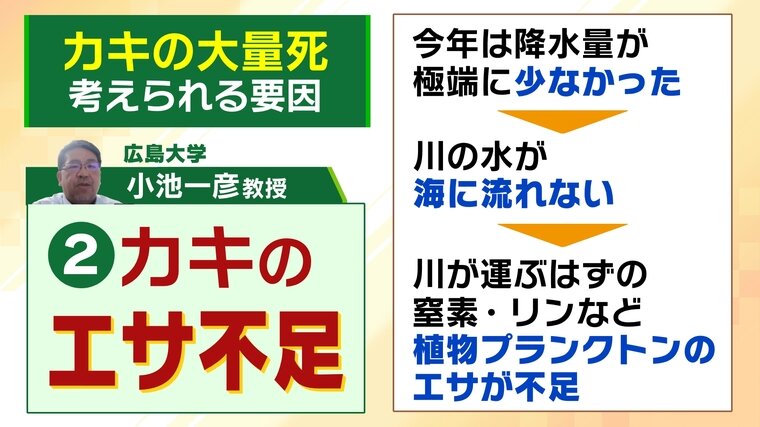

カキの大量死の考えられる要因2つ目は、「カキのエサ不足」。

今年は降水量が極端に少なかったため、川の水が海に流れなくなり、川が運ぶはずの窒素・リンなど植物プランクトンのエサが不足してしまったということです。そしてカキのエサとなる植物プランクトンが少なくなってしまったということが考えられます。

そもそも近年の瀬戸内海エリアは、海がきれいなため海の栄養が減り、エサ不足だということです。

かつて、高度経済成長期に海の汚染が問題となり、1970年代・瀬戸内海は「死の海」とも呼ばれていました。下水処理の基準を厳格化(窒素・リンの排出規制)しました。しかし、生物にとっては海がきれいになりすぎてしまった結果、エサ不足になってしまったということです。今は、この排水基準をわざと緩め、栄養を少し残して排水することもしているということです。

また、大阪ではカキに有害なプランクトンが発見され、一部のエリアでカキが全滅してしまったということです。

カキを安定供給するためには…

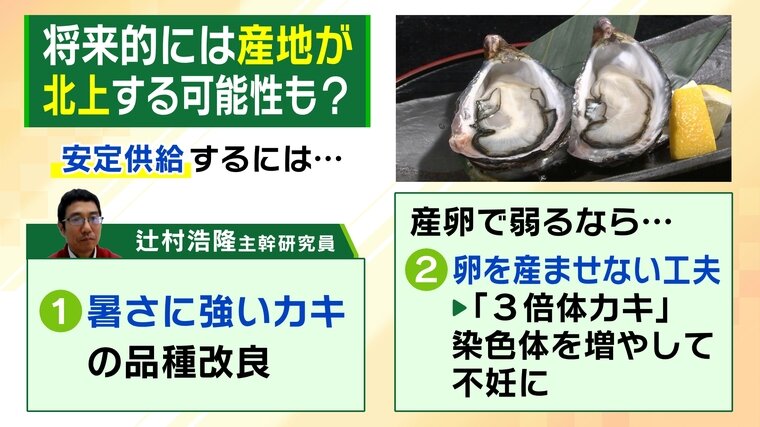

大阪府立環境農林水産総合研究所・辻村浩隆主幹研究員によると、安定供給するには、▽暑さに強いカキの品種改良、▽産卵で弱るなら、染色体を増やして不妊にする「3倍体カキ」など、卵を産ませない工夫をすることが考えられます。

さらに、産地場所を増やすため2016年ごろから大阪でもカキ養殖を始めています。冬の風は強いが、エサとなるプランクトンは豊富。そこで、いかだではなく、カゴ方式という養殖の方法で取り組んでいるということです。

小池一彦教授によると、高水温対策として、人工的に海水をかき混ぜるというポンプで冷たい水を吸い上げる研究も進んでいるということです。

カキは“特別な生き物”!?

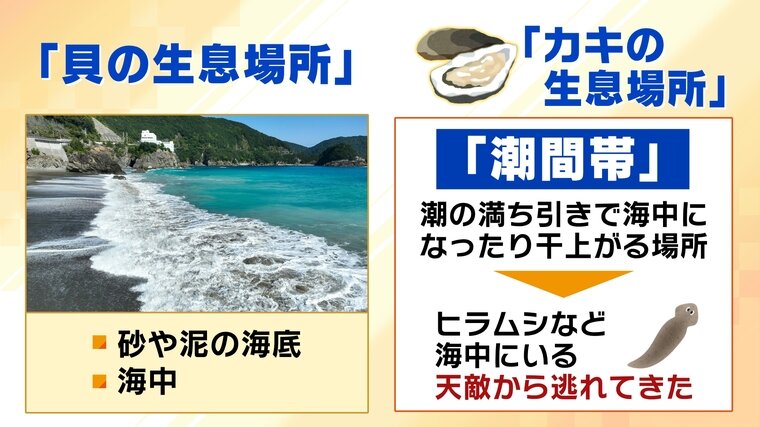

多くの貝の生息場所といえば、砂や泥の海底や海中ですが、カキの生息場所は「潮間帯」という、潮の満ち引きで海中になったり干上がったりする場所です。

これはヒラムシなど海中にいる天敵から逃れてきたためで、カキは生物にとって厳しいところに生息しているということです。

日本でカキは縄文時代から食べられていたことがわかっています。貝塚の発掘でカキの殻が多数見つかっており、古くから沿岸で人々の生活に根付いた食材といえます。波打ち際に生息しているため、潮が引いたらとりに行ける場所に生息していることから、縄文時代の人でもカキをとりやすかったのではないでしょうか。

また、カキは殻から接着性の分泌物を出し、水の中でも付着する力が強いという特性があります。付着すると一生離れないこともあり、接着剤などに応用できないか、実用化に向けて研究が進んでいるということです。

カキはの特徴として、吸い込んだ物をろ過する能力が高いということです。海水の浄化作用の行い、1個のカキが1日にろ過する海水は400Lだということで、水の浄化への利用できないかという取り組みも行われているようです。

苦しいときこそ、“食べて応援”することで、縄文時代から続くカキの文化をつなげていけるのかもしれません。

2025年11月21日(金)現在の情報です