2025年11月19日(水)公開

【日中関係悪化】国営メディアのSNS「別アカ」から中国の本音が見える? 尖閣諸島問題や処理水放出"過去のケース"から考える「関係悪化のおさめ方」

解説

高市総理の台湾有事をめぐる発言をきっかけに、中国との関係が急速に悪化しています。中国では、日本への渡航自粛を呼びかけたり、日本映画の公開が延期されたりするなど、報復ととれる措置も始まっています。中国では過去にも、デモや暴動が起きるほど反日感情が高まったことが何度かありました。その時はどうやって収まっていったのか、過去に学べることはあるのか?中国に関する著書を多数執筆しているノンフィクション作家・安田峰俊氏への取材を含めてまとめました。

関係改善は難しそう?エンタメにも影響

18日、外務省の金井アジア大洋州局長が中国側と協議を行いました。しかし終了後、中国外務省アジア局長はこの会談について「もちろん不満だ。雰囲気は厳しかった」と述べたということです。

事態打開のチャンスかと言われていた今週末のG20についても中国側は「高市総理と会う予定はない」としていて、現時点では関係改善の兆しはなさそうです。

また、中国側は対抗措置として、日本への▼渡航自粛呼びかけ、▼留学を慎重に検討するように呼びかけ、▼旅行を控えるよう注意喚起、を行っています。

さらに、中国メディアによると「クレヨンしんちゃん」「はたらく細胞」といった日本映画の公開が延期。また、音楽グループ「JO1」の中国の公式SNSは、中国で開催予定のイベントを「不可抗力の影響により中止」と発表するなど、エンタメにも影響を及ぼしています。

中国現地の状況に変化は?JNN上海支局長の報告

中国で取材を続ける高田裕介JNN上海支局長が、中国・上海から現地の状況をリポートします。

(高田裕介JNN上海支局長)

「今回の中国側の“訪日自粛”発表を受けて、中国・上海の旅行代理店を取材しました。日本行きの旅行で年間3億円ほどの売り上げがあるということで、どんな影響があるのか聞いたところ、意外にもビジネス客が多くキャンセルは今のところ少ないと話していました。一方で中国メディアは、上海の別の旅行会社への取材として、『日本向けツアーのキャンセル率が6割を超え、航空券の払い戻しも多数発生している』と報じているということです。この報道について上海の旅行代理店に聞くと、日中問題はよくあることで全く心配していない。1週間ほどで収まるのではないかと話していました」

Q2月の中国の旧正月「春節」への見通しは?

「先行きは不透明だと感じています。17日、四川航空が来年1月から就航予定だった札幌-成都(四川省)を結ぶ便の運休を発表しました。計画変更上の理由としていますが、今回の渡航自粛の呼びかけを受けた措置とみられていて、今後もこうした日中路線の減便が他の航空会社でも行われる可能性があります」

Q中国での生活で感じる影響や変化は?

「今のところ大きな影響は出ていません。ただ17日夜、上海にある日本総領事館から中国にいる日本人を対象に、安全確保に努めるようメールが配信されました。▼現地の習慣を尊重し、言動や態度に注意する、▼多くの日本人が集まる場所は避ける、といったことが呼びかけられ、少し警戒レベルを上げていかないといけないと思っています」

訪日自粛呼びかけ…日本の経済損失は?

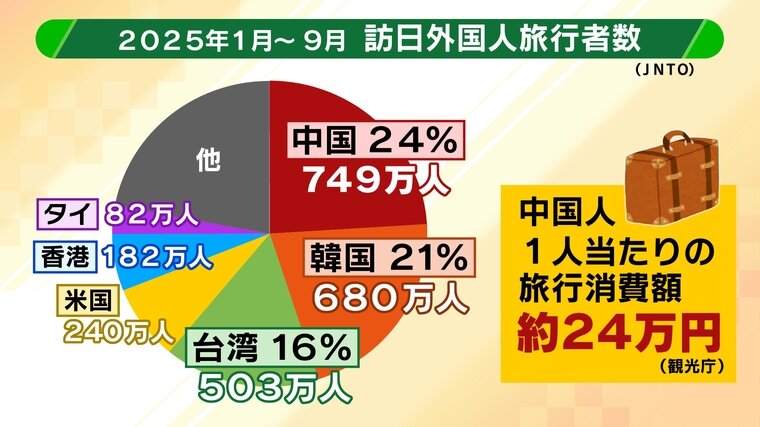

今回の日中関係悪化について、日本への影響としてまず挙げられるのが、経済損失です。

2025年1月~9月の訪日外国人旅行客数(JNTOより)は、中国からが749万人(24%)と最多。中国人1人あたりの旅行消費額は、観光庁によると約24万円だということです。

出身国・地域別に見た日本への留学生も、中国が12.3万人(37%)で最多となっています(2024年度・文科省)。

過去の事例なども踏まえると、今後も中国人の渡航制限が続いた場合、日本の経済損失は約1.8兆円とも(野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英氏の試算より)。

そもそも観光業は今の日本にとって大事な産業です。日本における主な輸出産業は、自動車・半導体等電子部品・鉄鋼ですが、外貨を稼ぐという視点で見ると、実は訪日客消費は自動車に次ぐ金額となっています(2024年 財務省・観光庁より)。

自動車 17.9兆円

訪日客消費 8.1兆円

半導体等電子部品 6.1兆円

鉄鋼 4.4兆円

国営メディアのSNS「別アカ」で中国の本音がわかる!?

中国はなぜこれほどまでに“怒っている”のでしょうか。

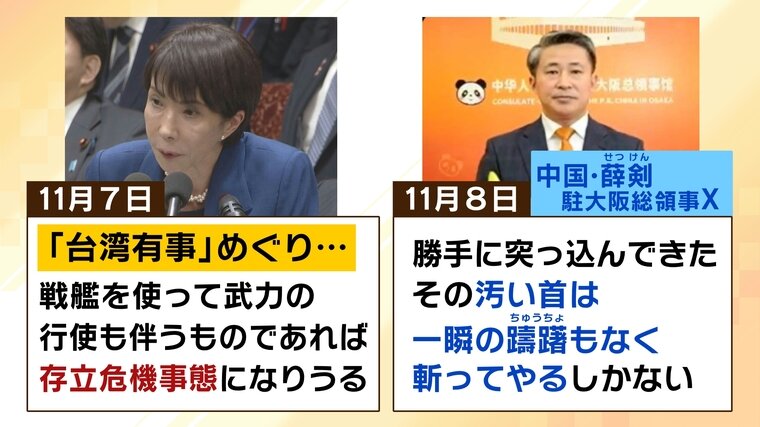

中国外務省は、高市総理誕生を受けて10月21日、「中国と日本が歩み寄り、歴史や台湾などの重大な問題に関する政治的な約束を守り、両国関係の政治的な基盤を維持するよう望む」と、台湾問題に関して事前に“忠告”をしていました。

その後、10月31日に日中首脳会談が実現。中国側としては習近平国家主席が“会ってあげた”のに、高市総理の国会答弁で“メンツをつぶされた”というのが、中国の怒りの背景にあるということです。

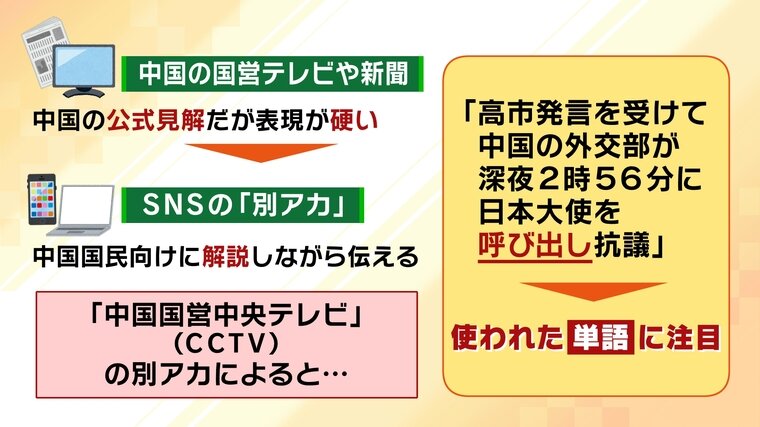

では、その怒りは習国家主席本人のものなのか、それとも、手前の役人が習主席の顔色を伺ってのものなのか…。ノンフィクション作家・安田氏は、国営メディアなどのSNSの「別アカ(別アカウント)」から中国の本音が見えるといいます。

中国国営中央テレビ(CCTV)の別アカを見ると、「高市発言を受けて中国の外交部が深夜2時56分に日本大使を呼び出し抗議」と言う文章が。注目は、「呼び出し」の部分で使われた単語で、日本の漢字で表すと「奉示召見(フォンシージャオジェン)」。

「召見」は呼び出すという意味ですが、「奉示」はこれまで中国政府が日本に対して使ったことがなく、非常に偉い人が呼び出しているときにしか使われない言葉なのだそう。つまり、この単語から習近平国家主席が怒っていることがわかる、というのが安田氏の見立てです。

「台湾への考え方」からわかる習国家主席の怒りの理由

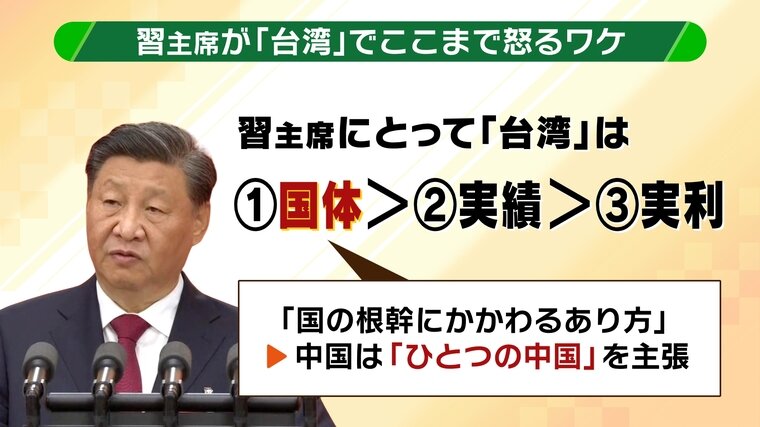

習近平国家主席への権力が集中している中、役人の意識は「国益」よりも「習主席の顔色」になっているといいます。ではなぜ習主席はここまで怒っているのか。習主席の台湾への考え方を整理します。

習主席にとっての台湾を、優先度の高い順に挙げると…

(1)国体 国の根幹にかかわるあり方 中国は「ひとつの中国」を主張

(2)実績 台湾統一を実現すれば毛沢東、鄧小平と並び名実ともに「偉大な指導者」になれる

(3)実利 軍事的・経済的メリット

最も優先度が高いのは「国体」。つまり中国の考え方としては、台湾が中国の領土であること当たり前のことで、それを批判されているから怒っている、ということなのだそうです。

過去の例から考える「おさめ方」

日中関係を改善する手立てはあるのか?

撤回や謝罪という選択肢について安田氏に聞いたところ、「撤回すれば中国は許してくれるかもしれないが、結果的に安全保障上の危機を高める」と指摘。また、「言論NPOの調査(2024年)によると、中国に良くない印象を持っている人が89%にものぼる」ということで、撤回・謝罪をしなかったとしても高市総理の支持率が下がることは現時点では考えにくいと分析します。

では、過去に対中関係が悪化した例を見てみましょう。

2005年の小泉総理(当時)の靖国神社参拝や、2012年の日本の尖閣諸島国有化をめぐっては、反日デモが激化しました。

しかし、今回は「デモは起きない」というのが安田氏の見立てです。理由は、▼習主席はデモが嫌い(矛先が自分に向くおそれがあるため)、▼国民の効率よくコントロールできる方法が別にある(SNSを駆使)からだといいます。

2017年の例を挙げると、韓国のアメリカからのミサイル導入をめぐり中国側が猛反発。今回の日本への怒り方に近かったと言われているそうですが、このとき反韓感情は強まりましたがデモは起きませんでした。

「大きなイベント」や「国のトップ交代」でうやむやに?

では、過去はどのようにして関係悪化がおさまったのでしょうか。

2005年の「小泉政権」対「胡錦濤体制」のときは、日本の国連常任理事国へ入ろうとする動きや、小泉総理の靖国参拝に中国が反発していました。安田氏によると、このときは、北京オリンピックや上海万博といった国際イベントを数年後に控えていて、国際協調も意識してうやむやになっていったということです。

また、尖閣問題のときは、2012年の最後に中国の国家主席が交代したことにより、改善していったということです。

2017年の韓国と中国の関係悪化のときは、韓国側の大統領が交代したことになり、同じくうやむやになっていったといいます。

こうした例を踏まえて、緊張関係の改善の要因となりうるのは…

(1)国際的なイベント開催

(2)トップの交代

(3)中国側の“やりすぎ”

(1)は、今後の予定や現在の情勢を考えると期待できなさそう。(3)は避けたいケースですが、中国側のある意味“やりすぎた”結果により関係が改善していった過去があります。それが2023年の「処理水」海洋放出。

岸田政権時の福島第一原発の処理水放出を受け、中国で反発が起き、日本産水産物の輸入停止措置がとられました。

そうした中、2024年9月18日に、中国の深圳市で日本人学校の男子児童が男(当時44)に刺されて死亡する事件が発生。その後、20日に中国政府は日本産水産物を徐々に輸入再開することを発表しました。

今回は、どこに関係改善の糸口があるのか…。日本と中国、双方の動きを注意深く見ていく必要がありそうです。

2025年11月19日(水)現在の情報です