2025年01月08日(水)公開

「実は日本は学歴社会ではない」りそな総研主席研究員に聞く、2025年定年延長・再雇用の義務化で変わるシニアの働き方 長く稼ぐには「現役時代の働き方」がポイント!

解説

4月までに値上げされるのは6000品目以上と、今年も止まらない値上げラッシュ。値上げが続くと「給料が上がってほしい」「より長く働きたい」という人も多いのではないでしょうか。シニアになっても高待遇で働くためには、シニアになる前の働き方がポイントだと専門家は指摘します。2025年、私たちの暮らしや働き方はどう変わるのか、りそな総研・荒木主席研究員とパーソル総合研究所・小林上席主任研究員に取材しました。

4月までに6000品目以上が値上げ

帝国データバンクによりますと、「2025年1月~4月の値上げされる飲食品目」と「最近の値上げ品目数の推移」は次の通りです。

▼2025年1月~4月の値上げ

・加工食品 2121品目

・酒類・飲料 1834品目

・パン 1227品目

・菓子 449品目

▼値上げ品目数の推移

2022年 2万5778品目 値上げ率 14%

2023年 3万2396品目 値上げ率 15%

2024年 1万2520品目 値上げ率 17%

2025年 1万5000~2万品目(見通し) 値上げ率 18%

4月までの値上げ品目は合計6121品目にものぼることが決まっています。また、値上げのピークは2023年で2024年や2025年は落ちついているように思えますが、「値上げ率」は2022年以降上昇し続けています。

値上げの主な要因は、去年までは「原材料費」や「為替」でしたが、今年は日本だけでなく世界的な「人件費」の高騰だといいます。

理想は「先に賃上げ」 現状は「先に物価上昇」

物価が上がっても給料が上がれば問題はないですが、現状はそうではありません。給料がどうやって上がるのか仕組みを見ていきます。

▼理想的な経済循環

①賃金が上がる→②消費が増える→③物価上昇→④企業に利益→①賃金が上がる

▼現状

①物価上昇→②賃金を上げる(物価上昇に追いつくため仕方なく)→③企業の利益は?

現状は理想の経済サイクルとはかけ離れた状態になっています。

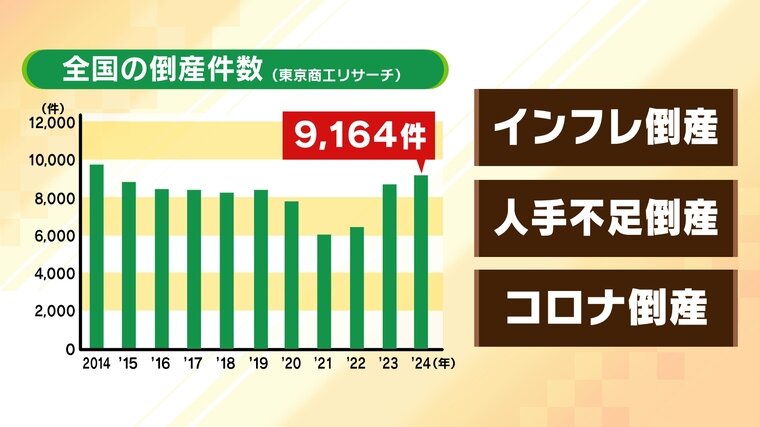

東京商工リサーチによりますと、全国の倒産件数は2020年~2022年までは減少傾向でしたが、2024年には9164件と倒産件数は上昇。「インフレ倒産」「人手不足倒産」「コロナ倒産」などと言われ、社内留保の多い大企業と中小企業で格差が拡大する事態になっています。

国は中小企業でも賃上げがうまくいくように、ある制度で手助けをしています。それは「賃上げ減税(賃上げ促進税制)」。企業が従業員の賃金を一定以上引き上げた場合、法人税を控除する制度ですが、赤字企業はそもそも利益が出ていないためこの制度は響いていないのが現状だといいます。

4月から定年の『廃止・延長・雇用』が義務化

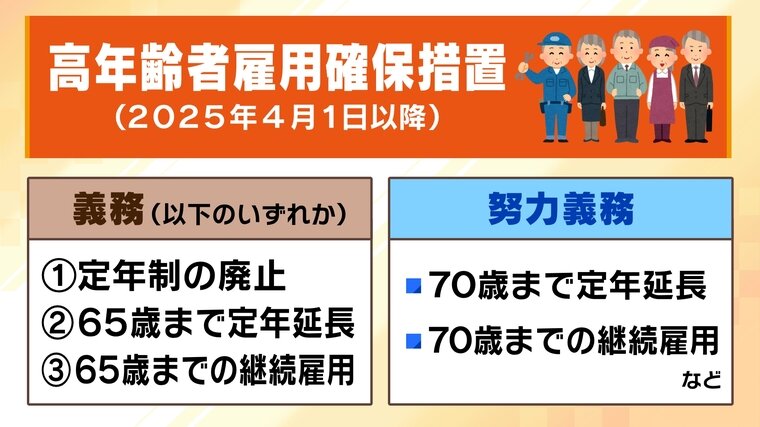

賃上げが期待できない場合、長い期間働く必要が出てきます。シニアの働き方について、パーソナル総合研究所の小林祐児上席主任研究員に伺いました。今年4月から高年齢者雇用確保措置という法律が施行され、全ての企業に以下の項目で完全義務と努力義務が課せられます。

▼義務(以下のいずれか)

①定年制の廃止

②65歳まで定年延長

③65歳までの継続雇用

▼努力義務

・70歳まで定年延長

・70歳までの継続雇用など

数年前から移行措置が行われていた、今回の制度改正。背景には、政府・企業・個人それぞれの希望の合致がありました。個人は「収入・健康」、政府は「社会保障費の圧縮・孤独化の予防」、企業は「人手不足解消」のため、60歳定年を過ぎても働きたい、働いてほしいという理由からだといいます。

残ってほしいシニアは高賃金でも そうでない人は低賃金の再雇用でリセット!?

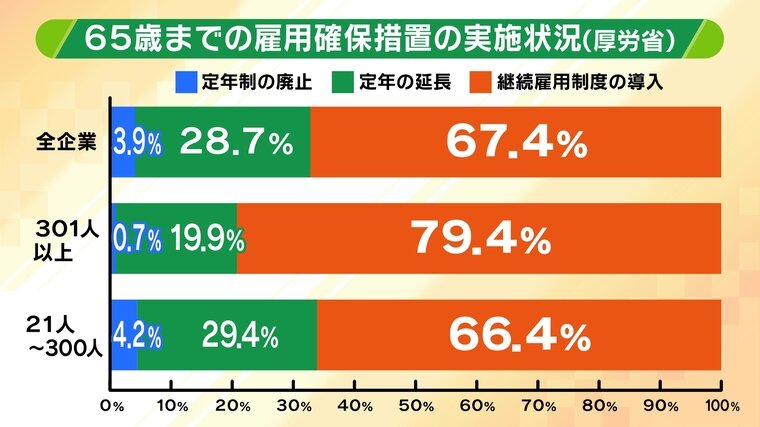

厚生労働省の調査によりますと、65歳までの雇用確保措置の実施状況は全企業の3.9%は定年制の廃止、28.7%は定年の延長、67.4%は継続雇用制度の導入を行っていて、再雇用に偏っていることがわかります。

その理由は、次のような企業の現実的な本音にありました。それは「シニアで残って欲しい人には高賃金でも確保したい。一方で、そうでない人は低賃金でリセットしたいため再雇用に」というもの・・・

実際にカルビーはシニアの能力により差をつけ始めています。「カルビー・シニアマイスター」というシニア制度では“社内で右に出る者がいない高度な専門性を持つ人”には報酬は定年時の処遇を引き継ぐといいます。

実は学歴社会ではない日本 専門家「年齢関係なく早いキャリア判断を」

シニア雇用の問題は”実はシニア以前、現役世代の働き方問題”になっていると言います。

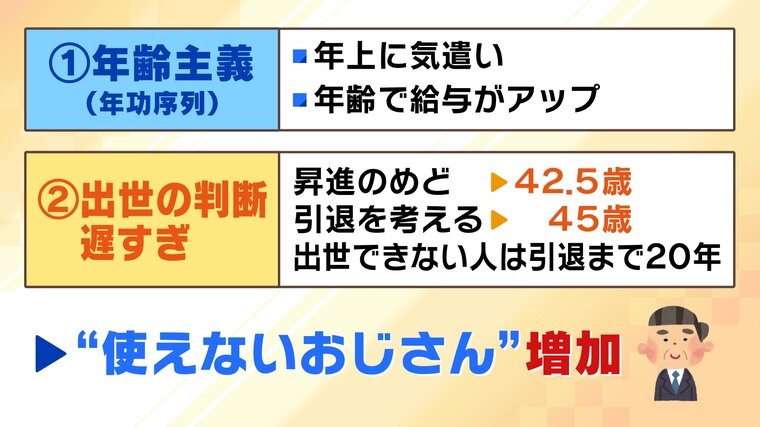

①年齢主義(年功序列)・年上に気遣い・年齢で給与がアップ

②出世の判断遅すぎ・昇進のめど→42.5歳・引退を考える→45歳 出世できない人は引退まで20年

2つの要因から日本はいわゆる“使えない40~50代”が増加してしまっています。なぜかという専門家によりますと、実は日本の企業は学歴社会ではないからと言います。

日本は就職活動のときは学歴社会と言われますが、入ったら一度リセットされ、みんなに出世の可能性を残しています。一方海外は実力主義で修士・博士号などスペシャリスト優遇がされます。

こうした日本の傾向について専門家は、出世の判断が早いとやる気がなくなるため、出世判断が遅いのではと分析しています。そしていま、日本に必要なことは年齢に関係なく適切なフィードバックと早いキャリア判断(出世)だと指摘し、構造から変えなければ定年問題も解決しないのではないかといいます。

2025年01月08日(水)現在の情報です