2025年11月10日(月)公開

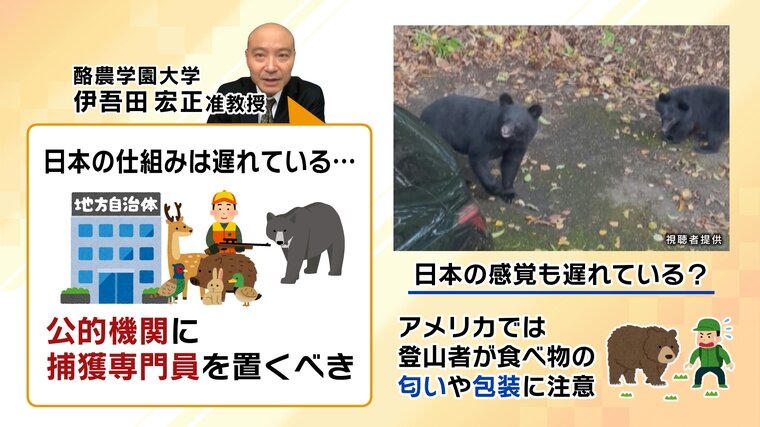

【クマ対策待ったなし】関西の「空白地域」でも目撃情報 "趣味任せ"ではもう限界?頼みの「猟友会」とは 専門家は「公的機関に捕獲専門員を置くべき」と指摘

解説

全国各地で深刻化するクマ被害。関西でもとうとう、京都の嵐山や木津川市などで目撃情報が相次ぐようになりました。 被害が増えている理由はさまざま考えられますが、根本的にはクマの数が増えていることが原因だといいます。対策としては数を減らす必要があると指摘されていますが、現在、駆除の中心は猟友会などの狩猟免許保有者。 そもそも猟友会とはどんな組織なのか、そして4種類あるという狩猟免許とはどんな資格なのか? 専門家によると日本の野生動物管理は遅れていて猟友会頼みでは限界だそうです。ではどうしたらいいのか?酪農学園大学・伊吾田宏正准教授の話を交えお伝えします。

クマが“いなかったはず”の地域でも目撃

環境省によると、ことし4月から9月までのクマの出没件数は2万792件で、人身被害は108人にのぼっています。また、死亡者数は4月から11月3日までで13人となっています。

京都市では先月のクマの目撃が30件と、前年の倍以上になっています。また、クマが「いないはず」とされてきた木津川市でも、今年は目撃情報が相次いでいます。

木津川市は奈良県と山がつながっていることから、かつては奈良の方にいたであろうクマの行動範囲が広がってきていることや、個体数が増加していることも推測されます。

減るのが心配される動物がいる一方で、農業被害なども含めて増えるのが心配される動物もいます。この観点でクマはどうなのか?

兵庫県の調査によると、クマは1年で15%ずつ増え、シカは1年で20%増える(酪農学園大学・伊吾田宏正准教授)ということです。

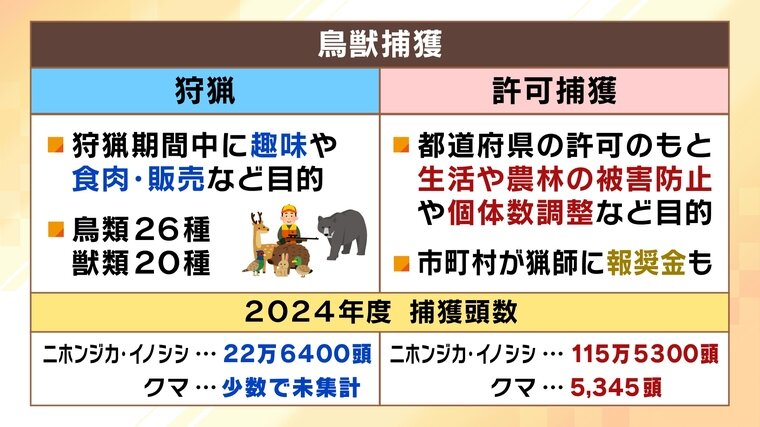

近年は「狩猟」が減りほとんどが「許可捕獲」に

クマが増えているといわれていますが、そもそも鳥獣の“減らし方”には2種類の方法があります。

■狩猟

・狩猟期間中に、趣味や食肉・販売などを目的に行う

・鳥類26種(カワウ、マガモ、ハシブトガラスなど)

獣類20種(タヌキ、キツネ、ヒグマ、ツキノワグマなど)が対象

※都道府県によっては捕獲が禁止・制限されている鳥獣も

■許可捕獲

・都道府県の許可のもと、生活や農林の被害防止、個体数調整などが目的

・市町村が猟師に報奨金も

酪農学園大学・伊吾田宏正准教授によると、近年は時代の流れで狩猟が減り、大半が許可捕獲になっているということです。

2024年度のそれぞれの捕獲頭数は以下の通りです。

【狩猟】

ニホンジカ・イノシシ…22万6400頭

クマ…少数で未集計

【許可捕獲】

ニホンジカ・イノシシ…115万5300頭

クマ…5345頭

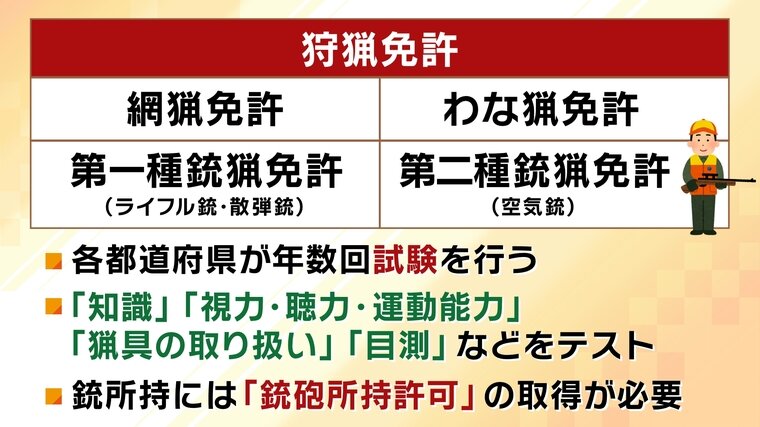

実は4つある狩猟免許

狩猟のために必要な免許。実は4種類存在しています。

・網猟免許

・わな猟免許

・第一種銃猟免許(ライフル銃・散弾銃)

・第二種銃猟免許(空気銃)

各都道府県が年数回、「知識」「視力・聴力・運動能力」「猟具の取り扱い」「目測」などによる試験を行っていて、銃の所持には「銃砲所持許可」の取得が必要です。これらの狩猟免許は全て3年で更新ごとに必要となります。

猟銃を持つためにはかなり高いハードルがあり、身辺調査がされるほか、精神科医の診断書が必要となります。また、年に1度、その猟銃を警察署に持参し検査を受ける必要があります。

また銃と弾を別々に保管する専用のロッカーが必要です(仮にどちらかが盗まれても、まとめて使われないようにするため)。

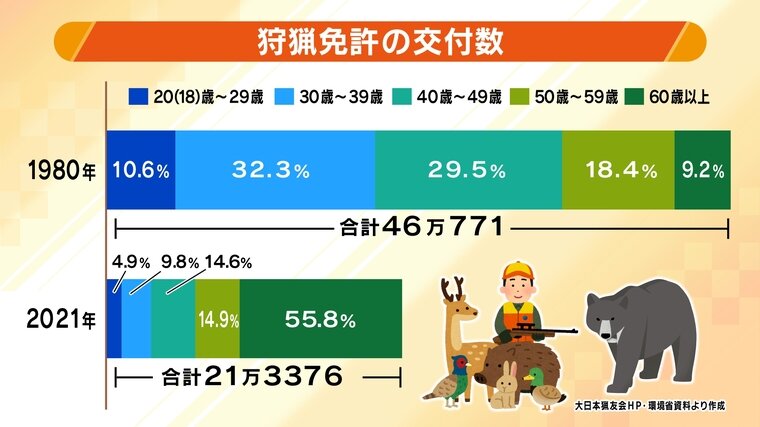

狩猟免許の交付 1980年に比べ半分以下に…

狩猟免許の交付数のデータを見ると、1980年は46万771件だったのに対し、2021年は21万3376件と半分に減っています。また、1980年は9.2%だった60歳以上の割合が、2021年は55.8%となっています(大日本猟友会HP・環境省資料より)。

21万の中で、先ほど紹介した4種類の免許を複数とっている人もいると考えられることから、実際の人数は15万人前後ではないかということです。

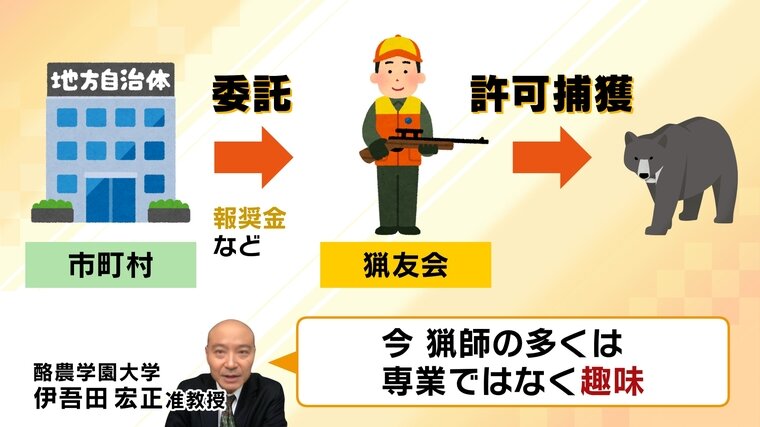

戦前から存在 “多くは趣味”の民間組織「猟友会」の役割

では、狩猟免許を所持する人が所属する組織として最近よくその名を聞くようになった「猟友会」とはどのような組織なのでしょうか。

猟友会は戦前の1939年に社団法人になった民間の狩猟団体で、狩猟免許をもつ約10万人が会員となっています。全国組織の大日本猟友会の下に、都道府県ごと、さらに支部などがあり、個人個人が入っているという組織です。

猟友会には、▽狩猟免許取得の事前講習会、▽初心者研修会、▽共済保険事業、▽政党や省庁へ各種要請、▽鳥獣保護増殖(狩猟鳥の養殖や放鳥事業)などさまざまな役割があります。

自治体などは、駆除するときにいきなり個人に依頼するのではなく、猟友会に委託し、許可捕獲をするという流れになります。

伊吾田准教授は「いま、猟師の多くは専業ではなく趣味」と指摘します。公共の仕事である駆除を、民間組織、それも趣味で行っている人たちにお願いをしている状況だと言えます。

「公的機関に捕獲専門員を置くべき」専門家が指摘

“趣味任せ”では限界がきているクマ対策。最近では自衛隊が「わなの運搬・設置」など、クマ駆除の後方支援を行っているほか、11月13日からは、警察官がライフル銃でクマの駆除をすることが可能となります。

伊吾田准教授は「日本の仕組みは遅れている」とした上で、「公的機関に捕獲専門員を置くべき」と指摘します。

前述のとおり、猟師の多くは専業ではなく“趣味”で狩猟に携わっている人たち。「公共の仕事」である駆除を「趣味の人」にお願いしているような状況が起こっているなか、“趣味任せ”では限界があるのではないか、ということです。

ただし、クマ対策の人員なども含めて「公務員の仕事」となるのであれば、それ相応の市民の負担が必要になる、という意見もあり得ます。

クマの被害が増えるなか、その対策の担い手について、より広く深い議論が必要な状況になっているのかもしれません。

2025年11月10日(月)現在の情報です