2025年09月24日(水)公開

【今年は安い?】高級なイメージの「シャインマスカット」栽培面積は20年弱で1300倍超!日本で生まれた『ブドウの王様』 "気が遠くなる"品種改良の道のりとは

解説

食べごろを迎えている「シャインマスカット」。高級なイメージがありますが、今年は安いもので1房700円~800円で販売されている道の駅も。実は、ここ数年で価格は下がる傾向にあるそうですが… 安くなっている理由は?そもそもシャインマスカットはどうやって生まれた?近畿大学・佐藤明彦教授と、岡山大学・福田文夫教授への取材をもとにお伝えします。

「作れば儲かる」“ぶどうの王様”シャインマスカット

“ぶどうの王様”ともいわれる シャインマスカット。品種改良により日本で生まれたぶどうです。

実は歴史が浅く、苗木が出回り始めたのは2007年ごろ。出始めた頃は知名度が低く、価格もさほど高くありませんでした。

しかし、「皮ごと食べられる」「種がない」「水洗いするだけ」といった“手軽さ”が評判に。海外需要の増加なども相まって価格が上がっていったといいます。

▼毎年9月の1kgあたり平均価格(東京中央卸売市場)

・2012年 約1000円

・2021年 約2000円

・2024年 約1700円

価格のピークは2021年で、それ以降は下がってきています。主な理由は「生産量の増加」。消費者がシャインマスカットの美味しさに気づいて海外需要(台湾や香港など)が増加し、「作れば儲かる」ため生産者が増えました。その結果、供給過多となり価格が下がっていったのです。また、「品質のばらつき」が出てきたことも、価格下落を後押しした可能性があるといいます。

栽培面積は15年間で1300倍に

農水省によると、シャインマスカットの栽培面積は、なんと15年間で1300倍に拡大しています。

▼2007年 2ha

▼2022年 約2673ha

この驚異的な伸びの秘密は、消費者側と生産者側、双方にとっての“3拍子そろった”魅力にあります。

▼消費者にとっての魅力⇒種がない・皮ごと食べられる・甘い

▼生産者にとっての魅力⇒消費者に人気・収益性が高い・育てやすい(病気になりにくいなど)

“温暖化”も生産増を後押し!?

収益性が高いシャインマスカット。生産者が「作れば儲かる」と考える理由は、シャインマスカットのフルーツとしての特徴からも説明づけられます。

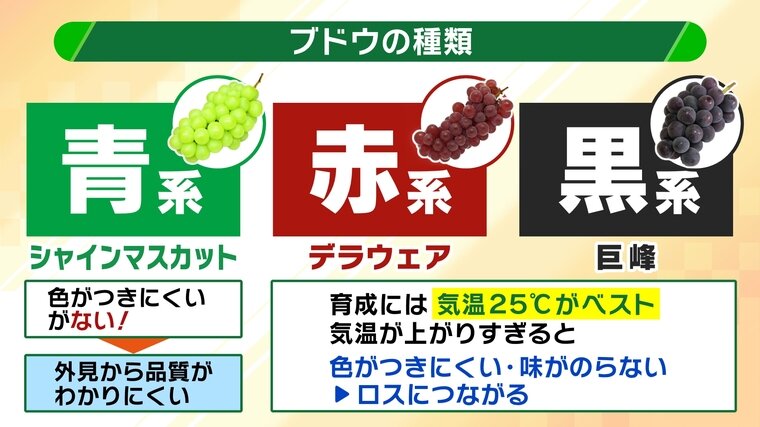

そもそもブドウは色別に3種類に分けられます。

▼青系 シャインマスカット

▼赤系 デラウェア

▼黒系 巨峰

赤系・黒系のブドウを育成するには気温25℃がベスト。それ以上の温度になると、色が付きにくく味がのらないなど、商品価値が低下しロスにつながるそうです。また、ホルモン注入や紫外線照射などで色付けを改善するという研究も進んでいますが、コストと手間がかかります。

その点、シャインマスカットには「色付きの心配が要らない」という強みがあります。温暖化が進む昨今では、気温上昇によるロスが少ない青系のシャインマスカットは収益性が高く、生産者にとって有利な選択となっているのです。

水田をぶどう畑に?品質のばらつきが課題

ただし、シャインマスカットは色付き不良のリスクがない反面、外見から品質が判断しづらく、あまり品質の良くない個体も出回ってしまうというデメリットもあります。

また、生産者の増加にともない、栽培技術が未熟な新規参入者が出てきたことも影響しているようです。米作りをしていた人が水田をぶどう畑に変えて栽培を始めるケースなどがあり、品質がばらつく要因の一つとなっています。

米&欧の良いとこ取り!シャインマスカットができるまで

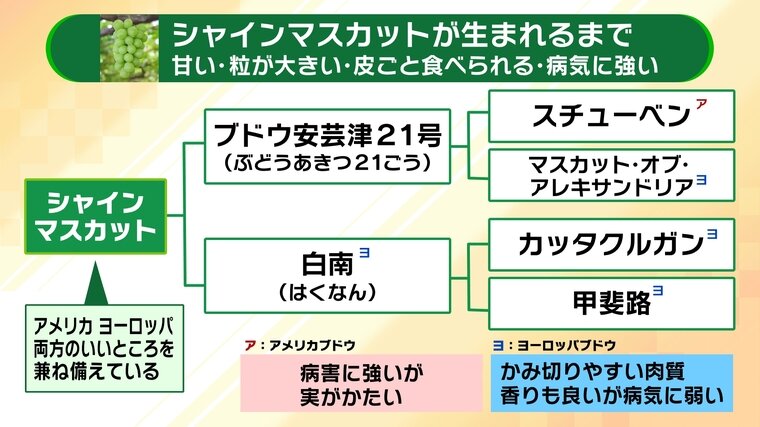

甘くて粒が大きく皮ごと食べられて病気に強い…そんなぶどうを作ろうと、長年の研究の末に誕生したシャインマスカット。私たちの食卓に並ぶまでには、長い道のりがありました。

そもそも、品種改良というのは、「民間」「県」「国」の3者が行っていて、それぞれ違った意図を持っています。

▼民間の種苗会社⇒優良な自社製品を作り販売先を限定して質を担保

▼県単位の農業機構⇒オリジナル品種をつくり地元の産業創出

▼国⇒“苗”の囲い込みがなく全国に広がる

シャインマスカットは、国が開発に成功した品種で、「独立行政法人 農研機構 果樹茶業研究部門 ブドウ・カキ領域」(広島県東広島市安芸津町)で作られました。

まず、アメリカの品種「スチューベン」とヨーロッパの品種「マスカット・オブ・アレキサンドリア」を掛け合わせて「ブドウ安芸津21号」ができました。これは、「病害に強いが実がかたい」=アメリカブドウと、「香りが良くかみ切りやすいが病気に弱い」=ヨーロッパブドウの“良いとこ取り”です。

次に、ヨーロッパの2品種「カッタクルガン」「甲斐路」を掛け合わせて「白南」という品種をつくり、さらにその「白南」と、先述した「ブドウ安芸津21号」を掛け合わせてシャインマスカットが生まれたのです。

<シャインマスカットが生まれるまで>

(1)「スチューベン」×「マスカット・オブ・アレキサンドリア」⇒「ブドウ安芸津21号」

(2)「カッタクルガン」×「甲斐路」⇒「白南」

(3)「ブドウ安芸津21号」×「白南」⇒シャインマスカット

桃栗三年柿八年…どころじゃない!品種改良にかかる時間

非常に長い時間を要する品種改良。「桃栗三年柿八年」という言葉がありますが、ぶどうの場合、人工授粉でできた実から種子を取り出し、そこから新しい品種ができるまで約3年かかります。

そもそも、ブドウの花は1mmと非常に小さいため、人工授粉が大変。ピンセットと虫眼鏡を使い、おしべを抜いて別品種のおしべで人工授粉…という手作業をひたすら続けなければなりません。何世代にもわたる交雑・選抜を繰り返し、シャインマスカットが生まれるまで、トータルで20〜30年かかったそうです。

なお、現在日本で流通しているシャインマスカットは、広島出身の1本の同じ親=“母樹”から生まれました。接ぎ木・挿し木によって増やされたいったのです。

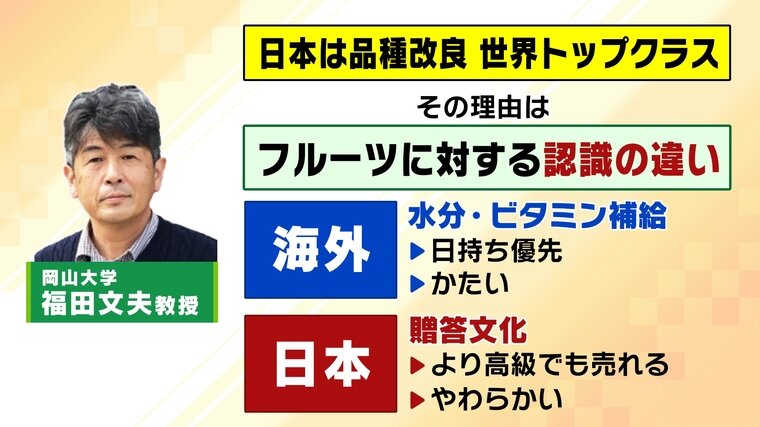

「品種改良技術」なぜ日本が世界トップクラス?

シャインマスカットを生んだ日本の品種改良技術は、世界でトップクラス。その理由は、日本と海外の「フルーツに対する認識の違い」にあると岡山大学・福田文夫教授は指摘します。

▼海外=水分・ビタミン補給

・日持ち優先

・かたくて水分量少ない

・贅沢品という認識薄い

▼日本=贈答文化(お中元など)

・より高級でも売れる

・日持ち短くてもすぐ食べてもらえる

・柔らかくジューシー

こうした日本特有の事情に加え、細かい作業が得意という日本人の特性も相まって、品種改良の技術が発展していったそうです。

品種改良がすすむ日本のフルーツは、大きさや病気になりにくさ、日持ちのしやすさ、色の美しさ、栽培できる期間の長さなどさまざまな方向で開発が行われています。例えば…

▼「山梨・富士の輝き」“黒色”のブラックシャインマスカット

▼「青森・千雪」すりおろしても変色しないりんご(国際特許取得)

▼「長野・ムーンルージュ」果肉が赤いりんご

産業保護などの観点から、日本のフルーツは台湾・香港など決められた地域にのみ輸出されています。そのため「日本のフルーツは日本でしか味わえない」ことが多く、“フルーツツアー”といった新しい観光の形も生まれつつあるようです。日本のフルーツへの期待はさらに広がっていきそうです。

2025年09月24日(水)現在の情報です