2025年08月13日(水)公開

親の不動産と現金2000万円を兄と妹で相続します。どちらが得でしょうか? 専門家が指摘、モメる火ダネは『介護』『生前贈与』『不動産価値』の3つ 解決のヒントは

解説

家族・親族が集まるお盆に話しておきたいのが「相続」の話です。「お金持ちが揉めるというイメージをお持ちでしょうが、そうではない」「みなさんウチは大丈夫、と対策をされていないんですよね」と話す円満相続税理士法人・橘慶太代表への取材をもとにお伝えします。相続争いはなぜ起きてしまうのか、その火ダネは3つあるということです。

親が70代になったら相続を見越した話を

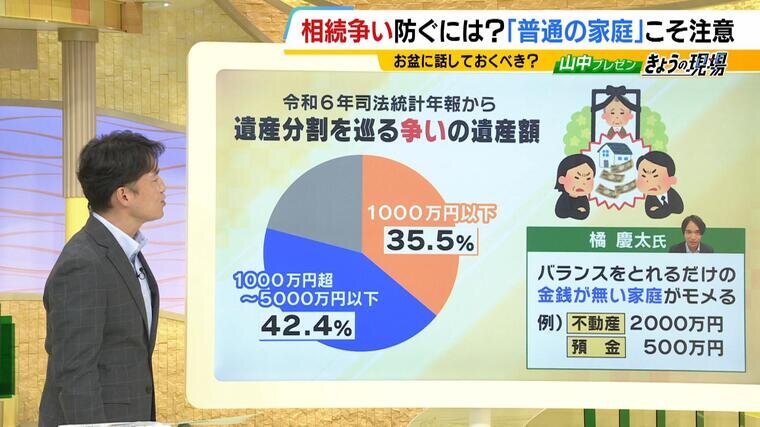

令和6年司法統計年報によると、遺産分割をめぐる争いの遺産額は、「1000万円以下」が35.5%、「1000万円超~5000万円以下」が42.4%で、あわせて約8割が5000万以下となっています。

この金額には自宅や土地の評価額なども含まれるため、決してお金持ちではない“普通の家庭”でも相続で揉めることはあり得ます。橘氏によると、「バランスを取れるだけの金銭がない家庭が揉める」とのこと。例えば、不動産は2000万円・預金は500万円などのご家庭で、一人がその家に住むとなったら、不動産と預金のバランスが悪くなり、遺産の分け方が問題になるそうです。

「トラブルを防ぐ意味でも、親が70代になったあたりから相続を見越した話を」と指摘するのは橘氏。できれば親から切り出すのが理想ですが、それが難しい場合は、子どもの側から「介護が必要になった時どうしようか?」と介護の話をきっかけにすれば、施設への入所や、家のリフォームなど、必然的にお金の話になってくるため、話しやすくなるそうです。

なお、認知症になってしまうと、その先の意思決定は、遺言書をはじめ法的な行為がほぼ無効になってしまうため、介護と認知症、相続の話は一緒にしておく必要があります。

「遺言書がない」「二次相続」は揉めやすい

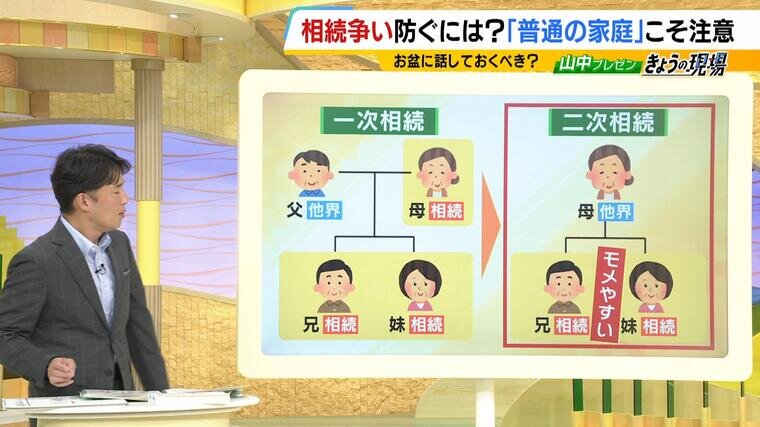

相続には大きく分けて、一次相続・二次相続の2種類あります。4人家族(父・母・兄・妹)の父が亡くなった場合、父の遺産を(法定相続分の場合)、母50%・兄25%・妹25%で分ける。これが一次相続です。ただ、この割合はあくまでも目安で、遺言書があれば、その遺言書のとおり分けることできます(ただし遺留分は保障)。また、家族で話し合い、それぞれが納得できれば、好きなように分けることもできます。

続いて、父に続いて母も亡くなり、その分を今度兄弟で分け合う。これが二次相続ですが、揉めやすいのはこの二次相続だそうです。一次相続のときは、母が生きているため「まだ親の顔色を見る」ブレーキ役となって子どもたちの争いが抑制されるからです。

▼「遺言書がない」「二次相続」(主にきょうだい間)のパターンは揉めやすいと覚えましょう

▼いっぽう「一次相続」でモメる例は、父親が亡くなった際に、その子供たちと、父親の後妻との間で争うケースがあります

火ダネ①介護『私が介護したんやから多めにもらうべきやろ!』

相続争いの火種となるのは、主に3つ。1つ目が「介護」です。親の介護をした子としていない子では、同居して介護した子が多めにもらって然るべき、と思いきや、法律的には“介護での上乗せ分”はほとんど認められないということです。認められるには、かなり高いハードルがあります。

▼介護が「寄与分」として家庭裁判所に認められる条件

1.親族として通常期待される以上の行為

2.介護に専念

3.介護を継続(目安1年以上)

4.報酬を受け取っていない

5.証拠資料を提出

仮に寄与分が認められても、その金額は「プロにお願いした場合に支払う金額」で計算するため、納得できない額になる可能性もあります。

ではどうすればいいのか?解決策として一番分かりやすいのが遺言書です。「面倒を見てくれた●●に多く渡す」など一筆書いておくと良いでしょう。また、生前贈与=「介護の“お礼”として毎月渡していく」などの方法もあります。

ただ、この生前贈与が火ダネになることもあるといいます。

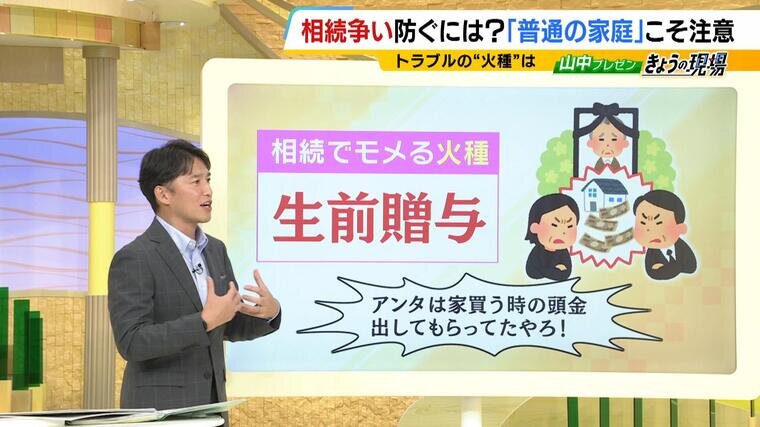

火ダネ②生前贈与『アンタ、家の頭金出してもらってたやろ!』

多いのは、「あなたは家を買うときの頭金を親に出してもらっていた」「私は結婚していないし出してもらっていない」といった生前贈与をめぐるもめごとだそうです。この場合も、遺言書が解決の糸口となります。また、生前贈与は“相続の前渡し”となるため、先に渡した分を除いて、半々に相続させたい場合、親側は「持ち戻し免除」の意思表示をしておく必要があります。

なお生前贈与は、「言わなきゃバレない」は通用しません。全てが決まってから、「弁護士をつけて調べてみると、兄だけ頭金をもらっていた」などの事実が判明していまうと、取り返しのつかない争いになってしまいます。

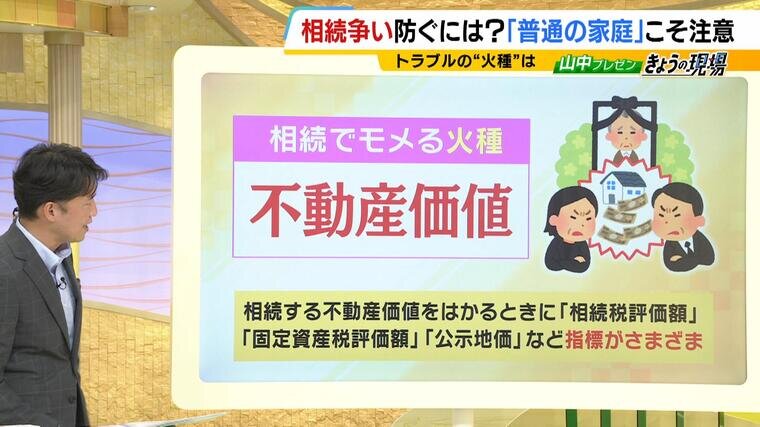

火ダネ③不動産 一体いくらなのか?指標さまざま

火種の3つ目が「不動産価値」です。不動産と現金を残す人が多く、これを兄弟で分ける場合、不動産の価値によって分け方が変わるからです。例えば、遺産として「家+現金2000万円」があり、そこに住み続ける兄と、住まない妹の2人で分けるとします。

▼家の価値が1000万円

兄:家プラス500万円 妹:1500万円

▼家の価値が2000万円

兄:家のみ 妹:2000万円

▼家の価値が3000万円

兄:家マイナス500万円 妹:2500万円

つまり、家の価値が低いと兄がトクをして、家の価値が高いと妹がトクをするのです。相続する不動産価値をはかる指標は、「相続税評価額」「固定資産税評価額」「公示価格」など様々あり、これが揉める原因となります。

このケースでも、やはり遺言書が役立ちます。多少はお金がかかりますが、不動産鑑定士に依頼する方法もあるということです。

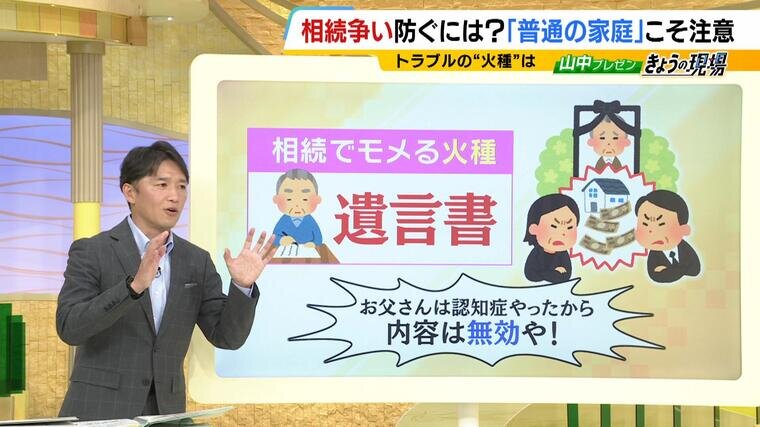

火ダネ④遺言書『お父さん認知症やから、内容は無効や!』

これまで、相続トラブルの解決策として挙げてきた「遺言書」ですが、この遺言書も火種になる可能性があります。というのは、“認知症”になったときの遺言書は法的に無効になることが多いというのです。また、危篤状態のベッドの上で無理やり書かせたような、“震える手”で書かれたような遺言書で揉めることもあるそうです。

こうしたトラブルを避けるために、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認して法律に基づき作成する「公正証書遺言」を利用する手もあります。ただ、意思能力の判断まではしていないため、「認知症の母が“調子のいい日”に書いた遺言書」をめぐって後々揉めるケースや、公正証書遺言が無効とされるケースもあるようです。

この場合、遺言書を書いた後に、心療内科などを訪れ「意思能力に問題なし」ということを医師に診断してもらうと良いそうです。万全を期すならば、遺言書を書く前と後、両方で診断してもらえば、有効とされる可能性が高くなるということです。

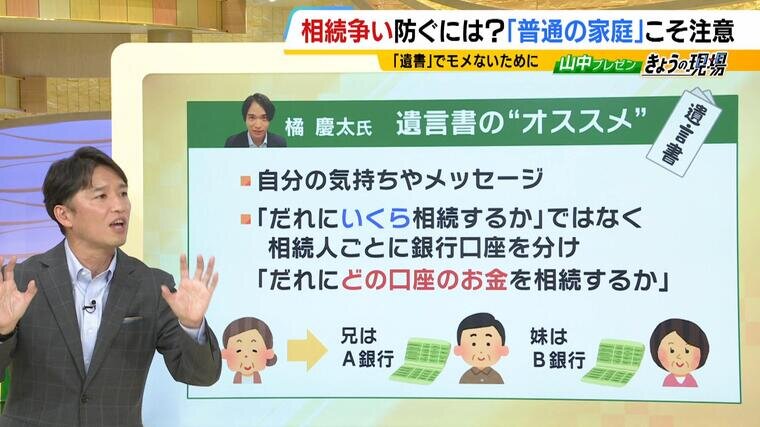

子ども2人以上の場合…銀行口座を複数作るのがオススメ

円満相続税理士法人・橘慶太代表がオススメする遺言書です。

▼『だれにいくら相続するか』ではなく、相続人ごとに銀行口座を分けておき、『だれにどの口座のお金を相続するか』」を書く。兄弟が2人いる場合、口座を2つ作って入金しておき、兄はA銀行、妹はB銀行のように遺言書を書いておけば、金額を調整するだけで、後ほど遺言書を書き直す必要がなくスムーズだそうです。

お盆休み、家族で相続について話し合ってみてはいかがでしょうか?

2025年08月13日(水)現在の情報です