2025年08月08日(金)公開

【最低賃金過去最大UPへ】うれしいだけじゃない?労働者・企業それぞれにデメリットも...中小・零細企業にしわ寄せか 専門家「物価上昇率を抑えるほうが効果的なのでは」

解説

最低賃金が過去最大のアップへ。しかしメリットだけではないようで、さまざまな問題点が指摘されています。 この賃金アップでどんな影響が出るのか?どうしたら私たちの給料が上がるのか?そして今後、時給1500円時代がやってくるのでしょうか。野村総合研究所・木内登英エグゼクティブエコノミストへの取材も含めてまとめました。

うれしいだけじゃない?賃金UPでの労働者側のメリット・デメリット

最低賃金が上がるとうれしいと思ってしまいがちですが、手放しでは喜べない側面があるようです。

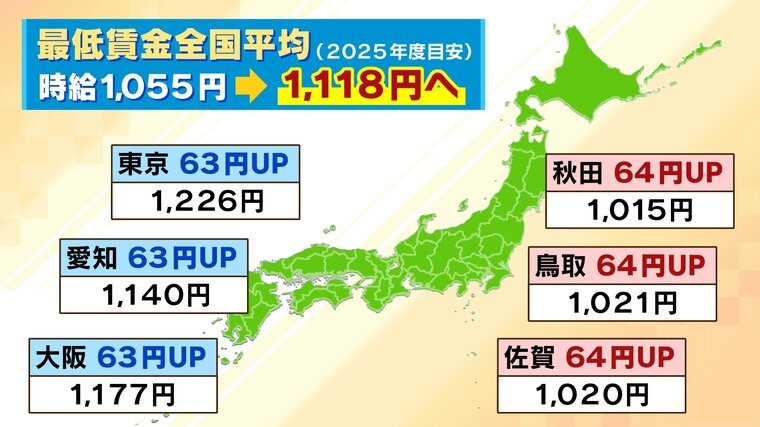

最低賃金の全国平均は2024年度の1055円から63円高い1118円となります。東京・愛知・大阪が63円増なのに対し、秋田・鳥取・佐賀は64円と都市の上げ幅よりも1円多いということです。

最低賃金が過去最大の引き上げになったことでのメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか?

【労働者側のメリット】

・生活安定・所得増加

・消費の活発化

・働く意欲の向上

【労働者側のデメリット】

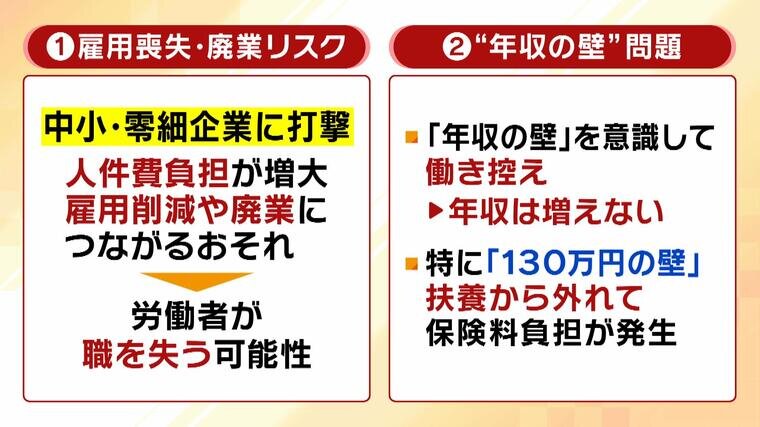

・雇用喪失・廃業リスク

・“年収の壁”問題

雇用の喪失・廃業リスクというのは、最低賃金の上昇は特にパートやアルバイトを多く雇っている中小・零細企業に打撃を与えます。人件費負担が増大し、雇用削減や廃業につながるおそれがあり、労働者が職を失う可能性があるということです。

“年収の壁”問題は、年収の壁を意識して働き控えをしてしまい、結果的に年収は増えないのではないか。特に「130万円の壁」を超えると、扶養から外れて保険料負担が発生するため働き控えにつながる可能性があります。

企業側のメリット・デメリットは?

では、企業側のメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか?

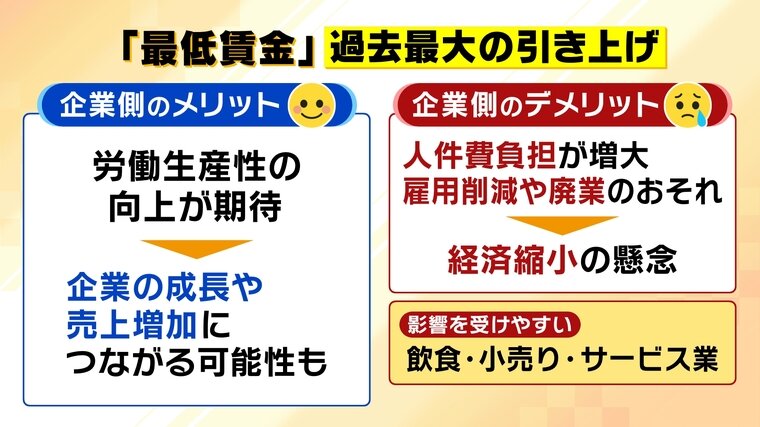

【企業側のメリット】

・労働生産性の向上が期待

→企業の成長や売り上げ増加につながる可能性も

【企業側のデメリット】

・人件費負担が増大、雇用削減や廃業おそれ

→経済縮小の懸念

これに影響を受けやすいのが、飲食・小売り・サービス業ということです。

野村総合研究所・木内登英氏によりますと、今回の最低賃金の引き上げは、中小・零細企業にしわ寄せがきてしまうため、企業の体力差や労働者にとっては年収の壁が障害になり、日本経済全体の経済成長に寄与するかは不透明だということです。

最低賃金を上げすぎると逆効果に…

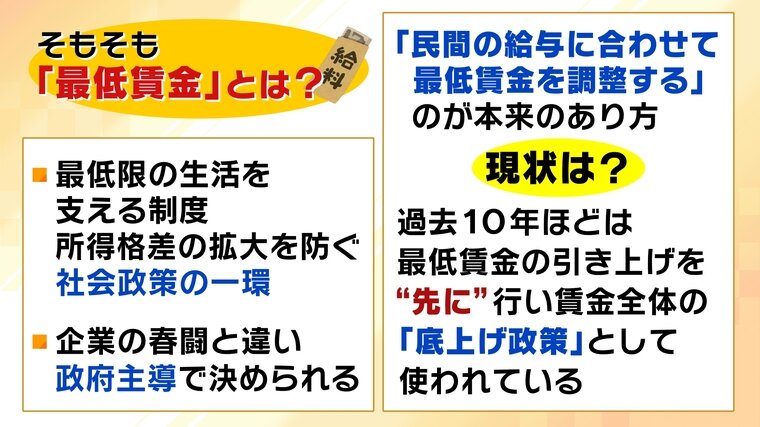

そもそも「最低賃金」とは▽最低限の生活を支える制度で、所得格差の拡大を防ぐ社会政策の一環▽企業の春闘と違い、政府主導で決められる、ということです。

木内登英氏は、「『民間の給与に合わせて最低賃金を調整する』のが本来のあり方ですが、現状は、過去10年ほどは最低賃金の引き上げを“先に”行い、賃金全体の『底上げ政策』として使われている」「『最低賃金』は制度本来の趣旨に立ち返るべき」と話します。しかし、「現状は検証や分析がされないまま、毎年大幅に引き上げる傾向が続いている」と懸念しています。

現在、パートの平均時給は1388円(ことし6月・厚労省)で、最低賃金の平均時給は1118円となるため、木内登英氏曰く「低すぎるといえない」ということです。この最低賃金をさらに上げると中小・零細企業などが苦しくなることで労働者が働く場所がなくなり、逆効果になるおそれがあるということです。

時給1500円時代がやってくる?

最低賃金の推移(全国平均の時給・厚労省調べ)を2015年度からグラフで見ると、この10年で798円から1118円になろうとしていて右肩上がりとなっています。

そんな中で政府は、2020年代に最低賃金を政府目標として1500円に上げようとしています。

このスピード感で1500円に上げられるのか?木内登英氏は「最低賃金の上昇率を毎年7%以上引き上げれば可能。ただし現実の賃上げは平均は2%強。1500円になるかどうかは、難しいのではないか」といい、「最低賃金は、物価の水準や今の賃金水準を考慮して考えるもの。中長期的に目標立てること自体が問題あるのではないか」と話します。

「物価上昇率を抑えるほうが効果的なのでは」

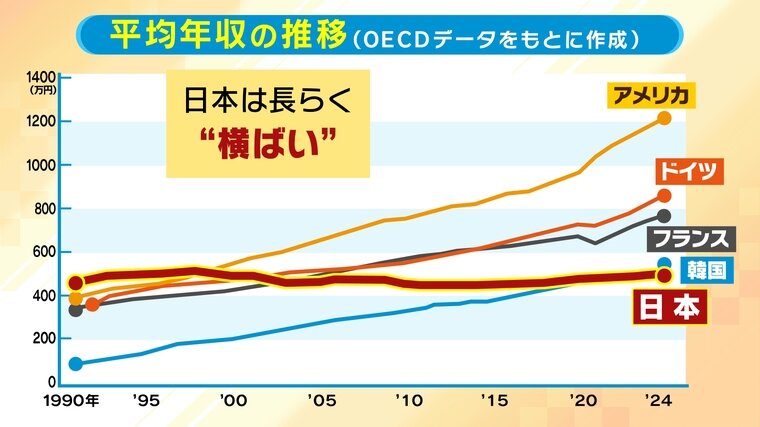

平均年収の推移(OECDデータをもとに作成)をみると、日本は長らく“横ばい”になっています。

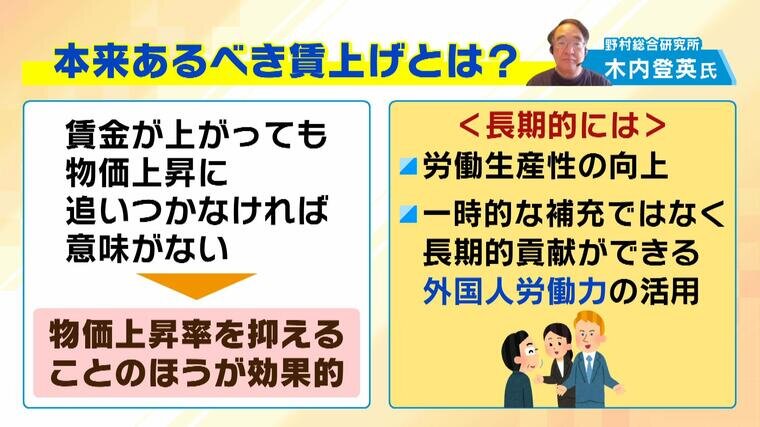

木内登英氏によると「賃金が上がっても物価上昇に追いつかなければ意味がない。そのため賃金を上げるよりも物価上昇率を抑えることのほうが効果的なのではないか」ということです。

では、これから日本はどうしていけばいいのか?木内登英氏曰く、短期的には、「政府は円安の是正やコメ対策、人手不足対策などをする」企業は「イノベーション・投資による生産性向上させる」労働者は「スキル習得に努める」。この3つが一体となって動かないと経済は循環していかないため、それぞれが頑張っていく必要がある、ということです。

また長期的には、労働生産性の向上、一時的な補充ではなく、長期的貢献ができる外国人労働者の活用も必要ではないかということです。

2025年08月08日(金)現在の情報です