2025年02月10日(月)公開

【道路陥没】あなたの街は大丈夫?全国各地にある『軟弱地盤』 地中のインフラの劣化が早まるおそれも...「住んでいる場所のリスクを知って」と専門家が警鐘

解説

1月28日に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故。転落した男性の救助活動は難航する中、穴は拡大し周辺住民の避難も広範囲になってきています。 救助活動が長期化している1つの要因として指摘されている「軟弱な地盤」について、専門家は全国各地に存在すると話します。あなたの街は大丈夫でしょうか?だいち災害リスク研究所・横山芳春所長への取材を含めてまとめました。 (2025年2月6日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

下水道管の破損だけではない?指摘される「軟弱地盤」の影響

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故。トラックと運転手の男性(74)が転落し、男性の安否は今もわかってません。陥没について、まだはっきりとした原因は判明していませんが、最も高い可能性として指摘されているのが「下水道管の破損」です。

道路の下には土砂が詰まっていて、その下を下水道管が通っています。この下水道管が何らかの原因で破損したことで、破損部分に土砂が流入し、空洞が発生。それにより、道路の上を走る車などの重さに耐えきれず、道路が陥没してしまったのではないかということです。

工場や飲食店などが周辺に多い場合、その排水は硫化水素が発生しやすく、下水道管の腐食が進むとされるということです。下水道管の耐用年数は約50年と言われていますが、今回の事故の現場を通る下水道管の利用年数は約40年でした。

道路の陥没は数cm規模のものも含めると、年間1万548件も発生(国交省・2022年度のデータより)していますが、そのうち下水道管などが起因しているものは約2600件あるとされています。

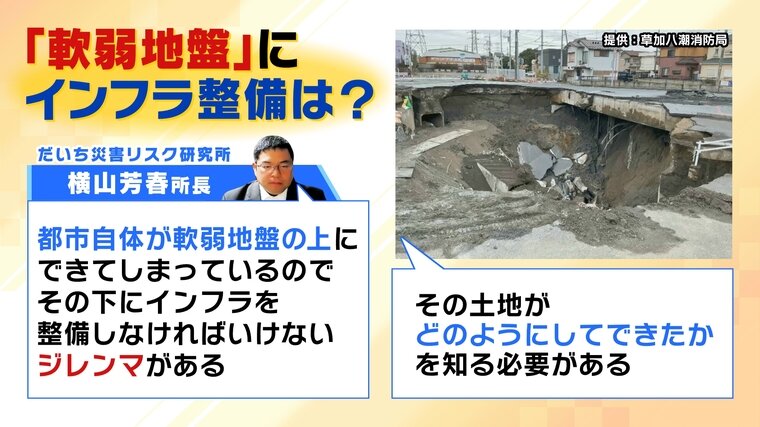

そして、だいち災害リスク研究所の横山芳春所長が陥没の要因として指摘するのは「軟弱な地盤の影響」です。下水道管が破損しても、その土地が“良い地盤”であればこれほど事態が悪化しなかったのではないか、というのが横山所長の見解です。軟弱地盤の場合、地震や大型車が通行した際の揺れがより地中に伝わりやすく、その揺れが下水道管などのインフラにダメージを与え、劣化を早めてしまうといいます。事故現場で起きている「救助の長期化」や「穴の巨大化」といった問題も、軟弱地盤であることが背景にあると指摘します。

軟弱地盤は日本各地に あなたの街は大丈夫?

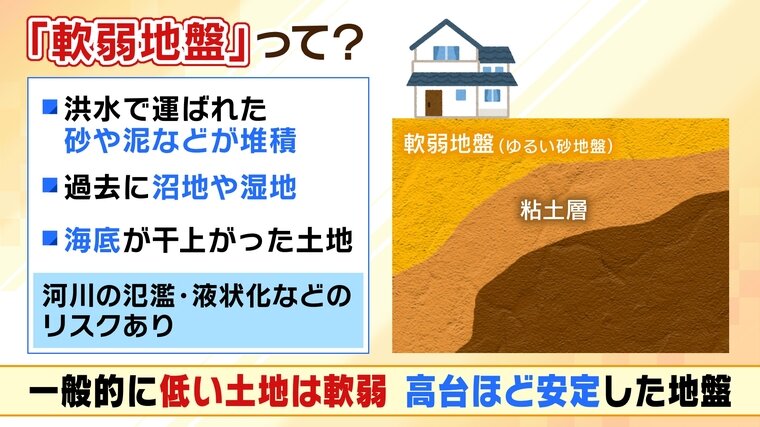

軟弱地盤は、洪水で運ばれた砂や泥などが堆積した場所や、過去に沼地や湿地だった場所、海底が干上がった土地が挙げられます。こうした場所では、河川の氾濫・液状化などのリスクも指摘されています。一般的に、低い土地は軟弱、高台ほど安定した地盤と言われています。軟弱地盤の上に家が建っている場所は日本各地にあり、決して埼玉県八潮市だけの問題ではありません。

国土地理院がインターネット上で公開している地理院地図(地形分類)では、いわゆる高台の「台地」や「低地」などが色分けして表示され、クリックした場所の「土地の成り立ち」などを確認することができます。

今回陥没事故が起きた埼玉県八潮市は「低地」となっていて、クリックすると『河川や海の流れによって運ばれた砂や泥が堆積してできた平坦地』などと記載されています。

大阪市の広範囲が昔は海だった!?

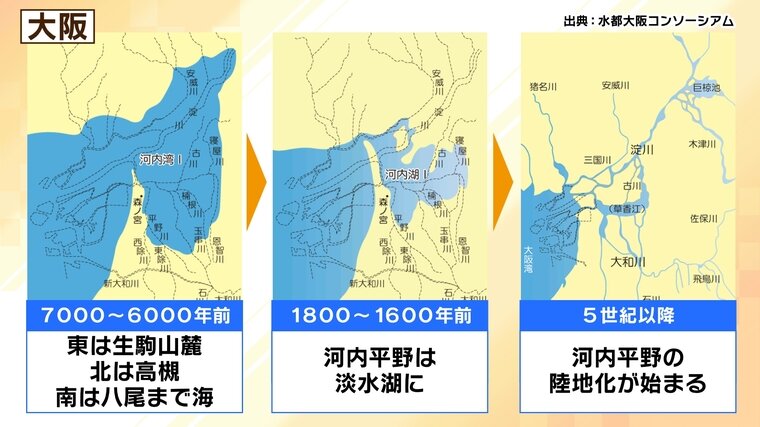

日本はそもそも水運都市として発展してきて、各地に軟弱地盤が存在しています。大阪に注目してみると…

▼7000~6000年前:東は生駒山麓、北は高槻、南は八尾まで海

▼1800~1600年前:河内平野(大阪平野の一部)は淡水湖に

▼5世紀以降:河内平野の陸地化が始まる

このように、時間の流れとともに陸地が増えてきたことがわかります。

現在の大阪を国土地理院の地理院地図で見ると、大阪市内で軟弱地盤と指摘されているのは鶴見区(入り江)、野田・生野区・城東区周辺(干拓地や埋め立て地)。場所によっては軟弱だということです。

「リスクを知っておく」ことが有事の際の“行動のヒント”に

では、今後の課題といま私たちができることとは?

横山芳春所長は「都市自体が軟弱地盤の上にできてしまっているので、その下にインフラを整備しなければいけないジレンマがある」とした上で、「その土地がどのようにしてできたか知る必要がある」と指摘。今住んでいる土地や、引っ越し・土地購入を考えている場所にどのようなリスクがあるのか知っておくことも大切だといいます。

他にも▼防空壕が昔あった場所の周辺▼ビルの地下階跡地、地下の上水槽跡地▼ゆるい砂地盤(液状化のおそれ)も注意すべき点だといい、こうした土地の背景についての情報を知っておくと、例えば地震が起きた際に、液状化リスクを考えて避難するなど、有事の際の行動につなげることができます。

そして「この3つがそろうと液状化が起きやすい」という“液状化の3か条”が次の内容だということです。

(1)ゆるい砂地盤

(2)地下水の水位が高い

(3)大きな地震が来る

能登半島地震の被災地を横山芳春所長が現場を視察したところ、やはり液状化が起きた場所ではこの条件がそろっていたということです。

しかし、液状化リスクの告知義務については明確な規定がないため、住民などが把握しにくいという課題も。自治体による周知だけでなく私たち自身で調べてリスクを知っておくことも重要です。

2025年02月10日(月)現在の情報です