2025年10月14日(火)公開

万博閉幕後の「ミャクミャク」はレガシーとして大屋根リングと同等以上の役割!?公式ライセンス商品の売り上げは「1000億円超えか」といわれる中...理念の体現・継承に専門家は期待

解説

184日間にわたって開催された「大阪・関西万博」。閉幕に伴い一部の建造物を除きパビリオンなどは姿を消します。 これから重要になるのが、記憶を継承するレガシーです。これまで万博はさまざまなレガシーを残していて、今回の万博も大屋根リングや一部のパビリオンは姿や場所を変え残ることが決まっていますが、未来に何が残るのでしょうか。 万博に詳しい大阪公立大学の橋爪紳也特別教授や、万博研究者の関西大学の岡田朋之教授への取材も交えお伝えします。

万博をきっかけに広がる試みや技術も“レガシー”

まずは、万博の閉幕後も残ることが決定しているものについてみていきます。

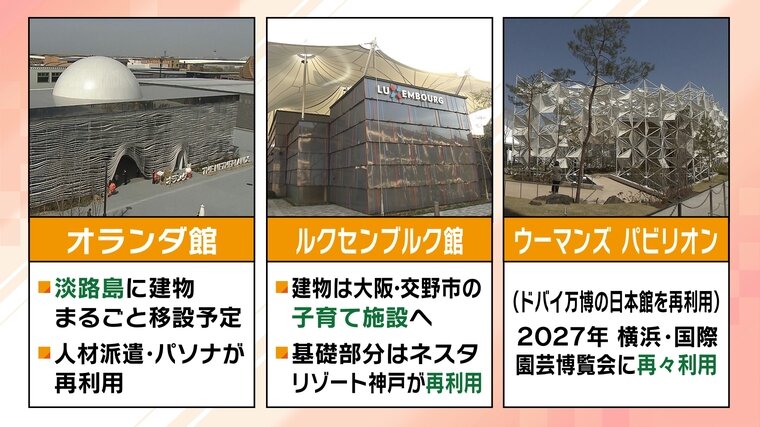

▼オランダ館

・淡路島に建物まるごと移設予定

・人材派遣のパソナが再利用

▼ルクセンブルク館

・建物は大阪府交野市の子育て施設へ

・基礎部分はネスタリゾート神戸が再利用

▼ウーマンズパビリオン(ドバイ万博・日本館を再利用)

・2027年 横浜・国際園芸博覧会に再々利用

レガシーをどうしていくかを考える際、パビリオンの建物や大屋根リングをどう活用するかという議論に終始しがちですが、11年前から大阪・関西万博に関わっている大阪公立大学の橋爪紳也特別教授は「万博をきっかけに世の中に広がる試みや技術があれば、それも万博のレガシー」と話します。

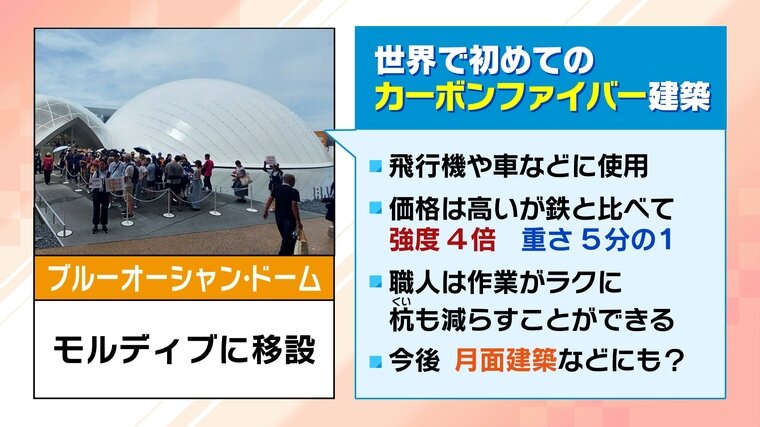

試みや技術という観点でいうと、世界で初めてのカーボンファイバー建築である「ブルーオーシャン・ドーム」が例として挙げられます。

飛行機や車などに使用されるもので、素材自体が真新しいわけではありませんが、これを用いて建築物をつくることが新しい試みだということです。

価格は高いですが、鉄と比べて強度は4倍でも重さは5分の1。そのため職人は作業が楽になり、使用する杭も減らすこともできるということです。今後、軽量化が求められる月面建築などの分野でも活用されていくといわれている技術が、万博で試されたといえます。

ブルーオーシャン・ドームはモルディブへの移設が決定しています。

議論続く「大屋根リング」の活用方法

もう一つの万博の象徴といえば「大屋根リング」です。関西大学の岡田朋之教授は大屋根リングの特徴について、「全来場者が体験することができて、万博史上でも空前絶後の施設」と評価しています。

パビリオンが一望できる大屋根リングは、予約不要で自由に登ることができ、全員が“体験”することができます。日本の文化や技術が組み込まれた建築方法で、日陰や雨よけにもなるほか、座って花火を見たり休憩したりできる場所でもあり、さまざま役割を果たしました。

そんな大屋根リングは今後どう活用されるのか?

現時点では、北東約200mを大阪市が公園・緑地として管理していく方針です。準用工作物、いわゆる展望台として使う場合は、改修費は約40億円で維持管理費は10年で約15億円かかるということです。

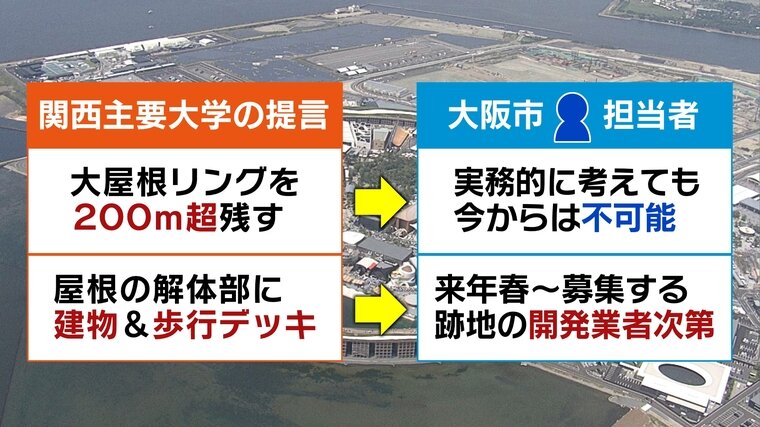

そうした中、関西主要大学のトップらは、▽200mよりももっと多く残せないか、▽解体部分に建物をつくり、その中に歩行デッキを確保し1周回遊を可能に、▽入場料で財源確保も、という提言を行いました。

この提言について大阪市の担当者に話を聞くと、▽200m以上残すのはスケジュールが決まりつつある中、実務的に考えても今からは不可能、▽解体部分に建物や歩行デッキをつくる提言については、来年春から募集する跡地の開発業者次第という答えが返ってきました。

ミャクミャクは「理念継承のアンバサダー」として守っていくべき存在

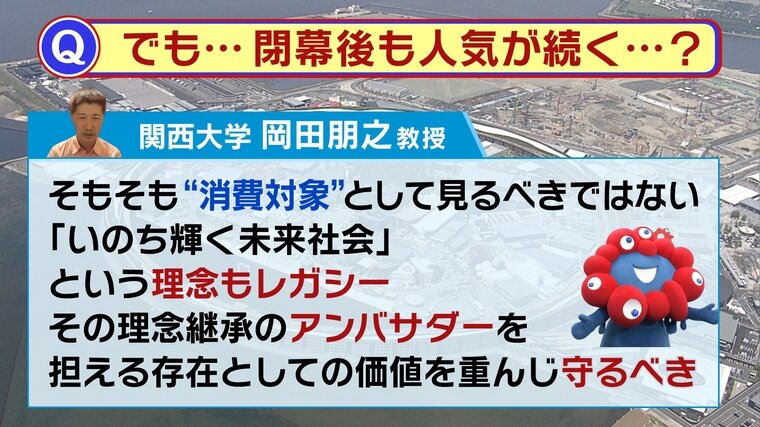

「理念を体現・継承する役割として大屋根リングと同等以上が期待できる」と岡田教授が話すのが、万博の公式キャラクターであるミャクミャクです。

万博会場の東西ゲートに設置されていたモニュメント2体は、吹田市の万博記念公園に移設される方針です。

また、公式ライセンス商品は、8月末時点で売り上げ約800億円で、吉村知事は「1000億円は超えるかと」と話しています。2026年の3月末まで販売できるライセンスがあり、4月以降も、順次考えられていく予定だということです。

ミャクミャクの人気は閉幕後も続くのかという疑問もありますが、岡田教授は「そもそも“消費対象”として見るべきではない。『いのち輝く未来社会』という理念もレガシー。その理念継承のアンバサダーを担える存在としての価値を重んじ、守るべきである」と話します。

アンバサダーとしての理念を持っている存在なので、かわいいや飽きる飽きないという視点だけで捉えるのではなく、守っていく必要があるということです。

2005年の愛・地球博のモリゾー&キッコロは、今もSDGsアンバサダーとして環境活動イベントに出演するなど、継続的に活動を行っています。

建造物や大屋根リングに終始することなく、思い自体も継承していくことが、本当の意味でのレガシーかもしれません。

2025年10月14日(火)現在の情報です