2025年10月08日(水)公開

「女性の社会進出」は"高市総理"で進む?初の女性総理となれば「心理的ハードルは下がるはず」前大津市長は指摘 女性の家事・育児の時間は男性より「6時間」も多い!?政治・経済のジェンダーギャップ改善なるか

解説

高市早苗氏が自民党の新総裁に選出され、これから日本初の女性総理になる可能性が高い状況となっています。これによって、日本における女性の社会進出は進むことになるのでしょうか。 そもそも、なぜ女性の社会進出は日本は世界的に見て遅れているのか?そして、どこを改善していけばいいのか?政治ジャーナリストの武田一顕氏と前大津市長の越直美弁護士への取材の内容を交えてお伝えします。

これまで最多の女性閣僚は5人 “高市内閣”で女性登用は進むか?

総裁選の所見発表演説で、高市氏は「北欧の国々に比べても劣らないほど女性がたくさんいる内閣や役員会(をつくる)」と発言していました。

では、現時点でわかっている「高市人事」はどのようになっているのか。10月7日時点で判明している自民党の役員人事を見てみると…

・副総裁 麻生太郎氏(85)

・幹事長 鈴木俊一氏(72)

・総務会長 有村治子氏(55)

・政務調査会長 小林鷹之氏(50)

・選挙対策委員長 古屋圭司氏(72)

・国会対策委員長 梶山弘志氏(69)

また、幹事長代行には萩生田光一氏(62)が就くことが判明しました。萩生田氏は、派閥の裏金事件に関与したとして、昨年の衆院選は「非公認」でした。

高市内閣発足となれば今後、閣僚人事なども発表されていきます。

政治ジャーナリストの武田一顕氏は、ここまでの党役員人事を「古い自民党の人事。大臣ポストの最大数は20人ですが、過去最多の女性閣僚は5人。“高市内閣”では何人登用となるか注目」と評価しています。

専門家「長期政権には“サプライズ人事”がつきもの」

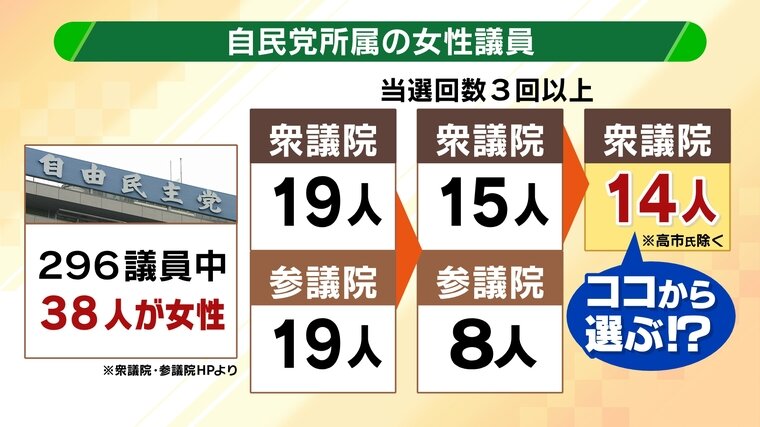

自民党所属の296議員のうち、女性議員は38人で衆参ともに19人ずつとなっています(衆議院・参議院HPより)。

武田氏は閣僚人事について“ヤキモチ”があると指摘していて「女性でも、参院議員でも、若手でも文句が出る」と話します。さらに週2回の記者会見に耐えられるような人でないといけないという考え方があるようです。

「当選3回以上」の若すぎない女性議員にしぼると、衆議院は高市氏を除き14人、参議院は8人となります。

こうした条件から、武田氏は入閣可能性がある女性衆議院議員として以下の7人の名前を挙げています。

▼野田聖子氏

▼小渕優子氏

▼上川陽子氏

▼松島みどり氏

▼永岡桂子氏

▼堀内詔子氏

▼島尻安伊子氏

いずれも全員閣僚経験者なので、この顔ぶれが入閣したとしても、新しい女性を登用したという印象を打ち出すことは難しいと考えられます。

また、武田氏は「長続きする政権にはサプライズ人事がある」と話します。批判が出る可能性もありますが、その批判に負けずやり抜く力が必要だということです。自分が信じた能力がある人選べるか、やり抜けるかどうかということが長期政権につながるかどうかの一つ目の試金石だということです。

2001年の第一次小泉内閣では、田中真紀子氏が女性初の外務大臣に起用されました。2014年の第二次安倍内閣のときは、総裁選で戦った石破茂氏が幹事長になりました。こうした驚きの人事が長期政権となるかどうかを占っていたのかもしれません。

ジェンダーギャップ指数118位 特に経済、政治分野で下位に沈む日本

女性が何人登用されるかということは、女性の社会進出にも大きく影響してくるかもしれません。

■女性の社会進出が求められる理由

・女性の権利 人生の選択肢を増やす

・労働力不足 現況のままでは、2035年には1日あたり384万人相当の労働力が不足(出典:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2035」

・経済成長 日本の場合、約15%~20%程度GDPを押し上げる可能性(内閣府資料より)

・多様性 企業・社会を強くし、創造性を高める

上位ほど男女平等といわれるジェンダーギャップ(男女格差)指数で、日本は148か国中で118位となっています(世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report2025」)。

日本における女性の社会進出の歴史を振り返ります。かつては女性は結婚で退職し、専業主婦として家を守るのが当たり前といわれてきました。そして、「寿退社」という言葉もあり、働き始めても結婚したら辞めるというのが流れでした。

その後、1999年に「男女雇用機会均等法」が義務化され、2015年には「女性活躍推進法」など制度も整ってきました。

ジェンダーギャップ指数の内訳を見てみると、健康面は50位、教育面では66位に位置していて、一見すると順位はあまり高くないようですが、上位との差が実は少なく数字としては悪くないようです。

ただ、経済分野が112位、政治分野が125位とかなり低くなっています。

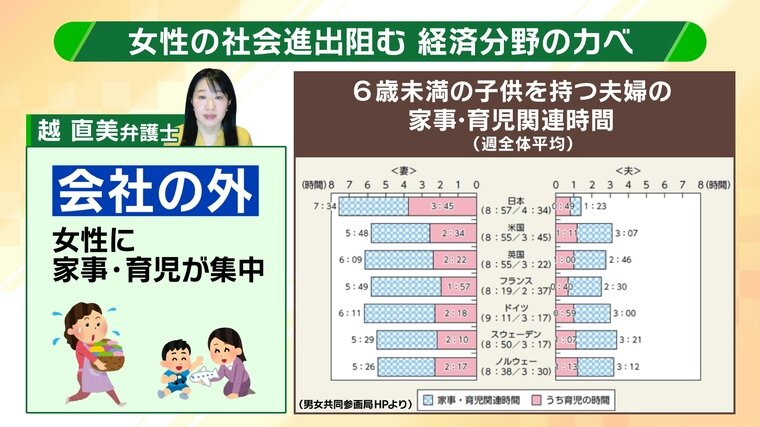

経済:家事・育児にかける時間は女性と男性で「6時間」の差!?

経済の面で一番の問題となっているのは、女性の家事・育児にかかる時間が7時間半と、かなり長くなっているということです。アメリカやイギリスなどは約6時間、スウェーデンやノルウェーは5時間半ほどだということで、日本は他の先進諸国と比べてもかなり時間がかかっていることがわかります(男女共同参画局HPより)。

一方、男性が家事・育児にかける時間は他の国より圧倒的に少ないことも注目すべき点です。他の先進諸国は2時間半~3時間半ほどですが日本は1時間半ほどとなっていて、男性と女性の差が6時間ほど開いています。

前大津市長で弁護士の越直美氏は、会社の外に問題があると指摘します。保育所やベビーシッターの支援、病児保育や学童保育の支援をどう充実させていくか、こういった支援が必要だということです。

また、働き方がいかに柔軟になるかということもポイントです。転勤の有無やリモートワークであったり、育児休暇が取りやすくなっているか。何より長時間労働の是正でをしないと仕事・家事・育児が両立できる柔軟な働き方はなかなか実現できないということです。

プライム市場では女性役員数が5倍に 女性役員の数を押し上げた「キヤノンショック」

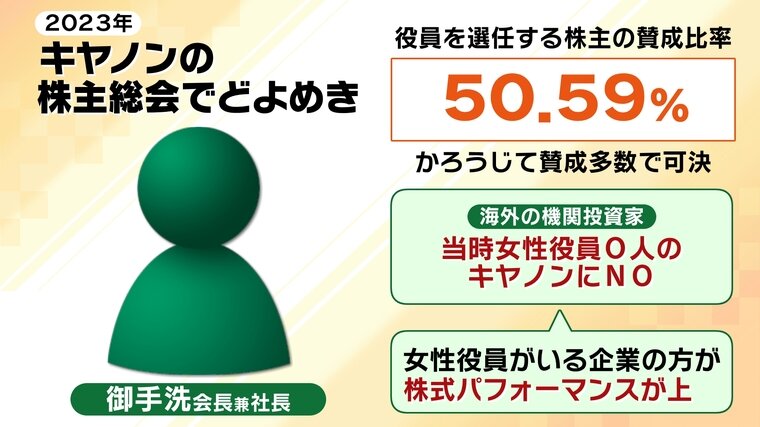

こうした中、実は日本の大企業を中心としたプライム市場では、女性役員の数がここ10年で5倍まで増えています。その大きなきっかけとも言われるのが「キヤノンショック」という出来事です。

一体何があったのか。2年前、キヤノンの役員を選任する株主総会で、当時キヤノンの女性の役員候補がゼロだったということに対して、海外の機関投資家などが「女性の役員の候補者がある程度の数いないと議決に反対する」というルールのもと、反対にまわったのです。結果的に役員の選任は賛成50.59%でかろうじて可決されましたが、大きな動揺が広がりました。

さらに女性役員がいる企業の方が株式パフォーマンス、つまり業績が良いというデータもあるということで、日本はこれを機に、女性役員の数も増えていきました。

政治:女性議員なぜ増えない?自信・経験の少なさから「なりたいと思う人が少ない」

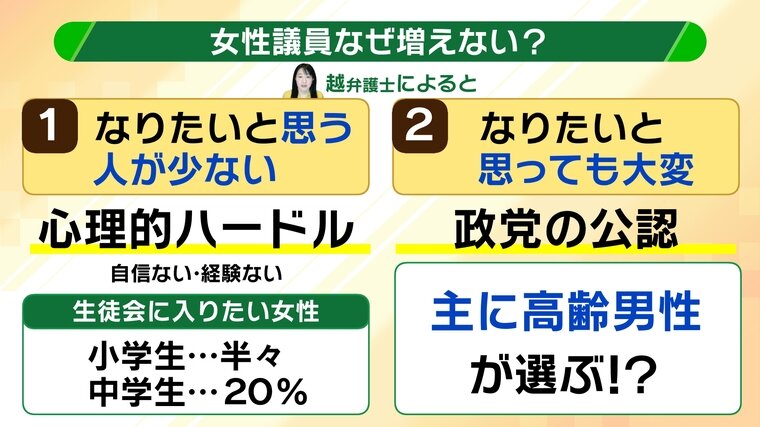

では、政治の世界ではどうなのか。衆議院の女性議員は465人中72人で、15.5%です。参院を合わせても20%と低い割合にとどまっています。これはいったいなぜなのか。越氏は「なりたいと思う人が少ない」ことを理由の一つとしてあげました。大津市長時代に「生徒会に入りたいと思う小中学生」の数を調べたところ、小学生は半々だったのが、中学生では20%ほどだったということです。自信や経験がないという心理的ハードルがあると指摘しています。

そして次に、仮に議員になりたいと思ったとしても、政党の公認候補を選任する側というのは、主に高齢の男性ということも一因だということです。

企業が導入している「〇%以上女性を登用する」などの割り当て制については、越氏は「民主主義の根幹で制限するべきではない」と個人的には反対の立場。その上で、「政党助成金の一部を女性に限定」するなど、そうした枠組みで何かサポートはできないか、と話しました。

こうした現状のなか、“高市総理”が誕生すれば女性の社会進出への心理的ハードルは下がる、というのが越氏の見立てです。日本の社会は今後、どう変わっていくのでしょうか。

2025年10月08日(水)現在の情報です