2025年09月30日(火)公開

全国で倒木事故が増える理由は「管理が追いついていない」から?実は台帳やマニュアルなし 神戸で中学生が倒木に巻き込まれ後遺症に苦しむケースも...高度経済成長期に植えた木の腐食がいま進行中

解説

2年前、神戸市の公園で13歳の中学生が倒れた木の下敷きになり、腰の骨を折るなどの重傷を負いました。事故による後遺症で、学業に影響が出るなど苦しい生活が続いていると被害生徒の父親は訴えています。 実は近年、相次いで起きている倒木や折れた枝による事故。そもそも街の木はどんな目的で植えられたのか、そして事故を防ぐためにはどうしたらいいのか。街路樹診断協会・大島渡事務局長と、千葉大学大学院・園芸学研究院の竹内智子准教授に聞いた内容を交えてまとめました。

被害生徒はいまも後遺症と闘う 神戸市の倒木事故

2023年3月、神戸市垂水区の公園で遊んでいた当時中学1年の男子生徒が高さ約5mの木に触れようとしたところ、木が倒れる事故が発生。生徒は木の下敷きになり、腰の骨を折るなどの重傷を負いました。被害生徒は後遺症で1時間も座っていられない状態になり、普通高校への進学を断念したということです。

被害者家族は神戸市への陳情書を出していて、9月30日、市議会が市に勧告するかどうかの採決が行われます。

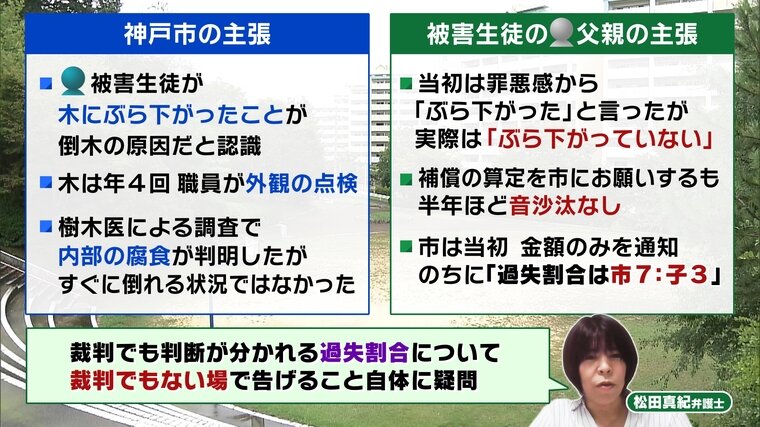

神戸市・被害者家族 それぞれの主張

今回の事案をめぐる神戸市の主張は以下の通りです。

▼被害生徒が木にぶら下がったことが倒木の原因だと認識

▼木は年4回、職員が外観を点検

▼事故後、樹木医による調査で内部の腐食が判明したが、すぐに倒れる状況ではなかった

一方で、被害生徒の父親の主張は…

▼当初は“自分のせいで木が倒れたのでは”という罪悪感から生徒は「ぶら下がった」と言ったが、実際は「ぶら下がっていない」

▼補償の算定を市にお願いするも半年ほど音沙汰なし

▼市は当初、金額のみを通知→のちに「事故の過失割合は市7:子3」とした

松田真紀弁護士は「裁判でも判断が分かれる過失割合について、裁判でもない場で告げること自体に疑問」と指摘しています。

そして、被害生徒の父親が提出した神戸市への陳情書では、再発防止などを求める内容が記載されています。

【被害生徒の父親から神戸市への陳情書】

▼再発防止のため、全ての公園樹木に幹の内部診断、根の健全度確認、傾き測定、周辺土壌や排水状況の調査

▼樹木医などによる定期診断

▼点検の内容を詳細に記録し市民に公開など

▼危険と判断した樹木に対し伐採や補強など迅速に実施

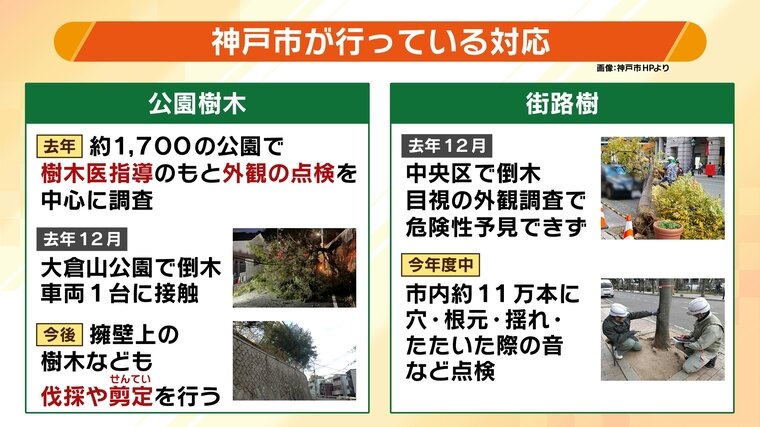

事故を受けて対応を強化したが…

では事故後、神戸市はどのような対応を行っているのか。

神戸市のHPによると、公園樹木に関しては去年、約1700の公園で樹木医指導のもと外観の点検を中心に調査をしたということです。しかし人員不足のため、人があまり行かない公園などは調査することができませんでした。去年12月、調査ができていなかった大倉山公園で木が倒れ、車両1台に接触する事故が起こりました。これを受け今後、擁壁上の樹木なども伐採や選定を行うこととなりました。

続いて、街路樹については、去年12月、中央区で倒木し、車が損傷する事故が発生。目視の外観調査で危険性を予見できなかったということです。これを受けて今年度中に、市内約11万本を対象に▽穴・▽根元・▽揺れ・▽たたいた際の音などを点検するということです。

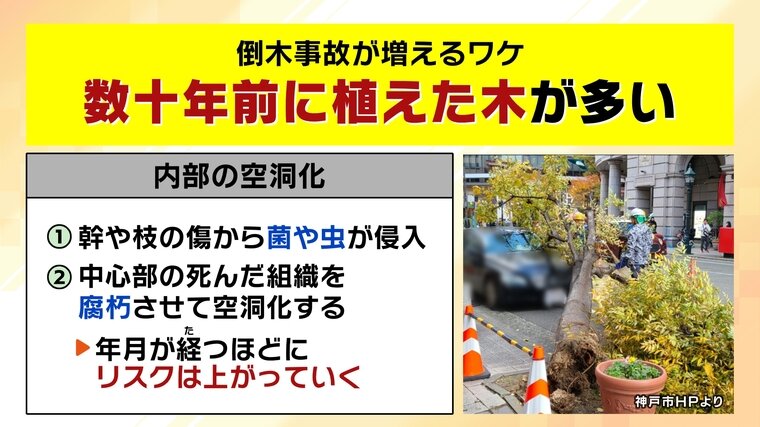

倒木事故が増えるワケ

こうした倒木事故は、皆さんが住む街でも起きる可能性があります。今回話を聞いた大島渡氏・竹内智子氏は、「倒木や落枝は増えていると感じるし、今後もさらに増えるはず」と警鐘を鳴らしています。

倒木事故が増える理由は主に3つあるといいます。

1つ目は「数十年前に植えた木が多い」こと。高度経済成長期に道路や公園の整備が進み、そこから50~60年ほど経過しています。そうすると時間の経過とともに、次のような順序で内部の空洞化が進んでいきます。

【内部の空洞化】

①幹や枝の傷から菌や虫が侵入

②中心部の死んだ組織を腐朽させて空洞化する→年月が経つほどにリスクは上がっていく

葉に勢いがあっても中が腐食していることもあり、実は見た目だけでも判断がしづらいとのこと。そして実は、菌や虫の侵入のリスクとなるのは「剪定」だということです。若く元気な木であればかさぶたのように自ら切り口の表面を覆いますが、老木ではそれも遅くなり、よりリスクが高まるということです。

2つ目の理由は「近年の激しい気候変動」。猛暑や突然の雨、台風の時期の変化などで、木の弱まりがより早まっているそう。

そして3つ目の理由は「管理が追いついていない」こと。4つの“不足”が挙げられます。

▼人員・予算が不足

▼情報不足 木の種類・植えてからの年数・検査時期などに関する「台帳」がこれまでなかった

▼精度が不足 内部診断なし

▼基準不足 検査や対応方法のマニュアルなし(国土交通省が9月、ガイドライン作成の委員会を立ち上げ)

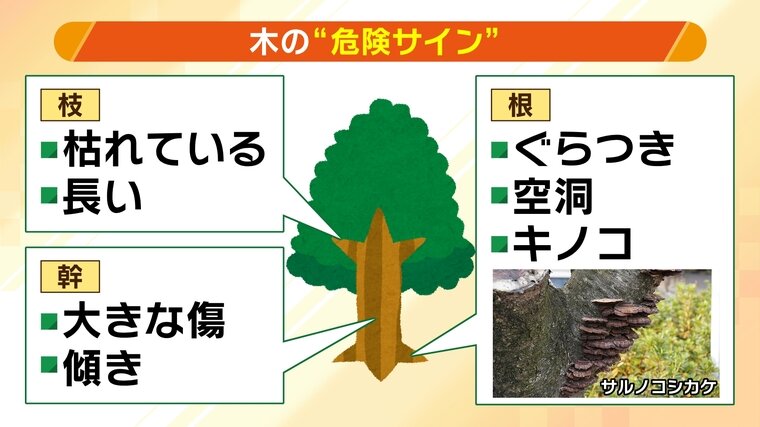

このように多くの課題がある中、自分の身を守るために知っておきたい、木の“危険サイン”を以下にまとめました。

枝…枯れている・長い

幹…大きな傷・傾きがある

根…ぐらつく・空洞がある・キノコが生えている

一方で…木は街の中でさまざまな役割を担う

そもそも街の木にはどのような価値があるのか。大島氏に聞くと、実はさまざまな役割を果たしているようです。

【街の木の役割】

▼景観

▼生態系

▼防災機能(阪神・淡路大震災のとき木が延焼を抑えた)

▼グリーンインフラ(排ガスや二酸化炭素などを吸着・日陰を生む)

▼不動産価値の向上

街路樹に選ばれる木の種類は、一番多いのがイチョウ、サクラ類。それ以外にもケヤキや、最近はハナミズキも増えてきているそう。大島氏によると、植樹が進んだ高度経済成長のときに早く大きくしたかったことから、▽成長の早さ、▽大きさ、▽病害への強さが重要視されたということです。

もう1つ共通するのが、冬になったら葉を落とす落葉樹である点。なぜ落葉樹なのかというと、冬の間、日光を受けることができ、人々の寒さを和らげるからだそうです。

御堂筋のイチョウ並木 年間で浴槽9850杯分の雨水流出を削減!?

竹内氏は、アメリカで開発されたツール「i-Tree」で、街路樹の経済的な価値を算出する動きもあるといいます。

このツールで計算すると、大阪・御堂筋のイチョウ並木870本には以下のような価値があるということです(大阪市HPより)。

炭素固定量:4986kg/年 大阪-東京間を自動車で39往復した二酸化炭素に相当

雨水流出削減量:2315立方メートル/年 お風呂の浴槽9850杯分に相当

家の付近の木の様子を見守ることも大切

こうしたことを踏まえ、専門家は、街の木々についての私たちが意識を変えるべきなのではないかと提唱しています。

例えば、伐採に対して住民から反対の声が上がるケースがありますが、街の樹木は古くなれば新しくする必要があるということを知っておいてほしいということです。

また、街の木は行政に任せるには数が多すぎるため、家の前や付近の木の様子を普段から見守ることこそが自分の身の安全につながるといいます。

下水道などのインフラの老朽化が問題視されていますが、実は街路樹なども老朽化しています。これを次の世代にそのまま残していいのか、私たちも考えるべきかもしれません。

2025年09月30日(火)現在の情報です