2025年02月02日(日)公開

日本の水道・橋などが"限界寸前"...「おおむね50年」の寿命を迎えつつあるが"お金も人も足りない" 今後はインフラが整備された場所に住む『集住』の考え方も!?【専門家が解説】

解説

埼玉県八潮市の道路陥没事故をきっかけに、改めて「インフラの老朽化」の問題が注目されています。日本のインフラの多くは1970年代をピークとして高度経済成長期に整備され、「おおむね50年」と言われる寿命が今来ています。 インフラのメンテナンスにはどれぐらい費用がかかるのか?そして今すぐ考えるべきこととは?日本のインフラ整備研究の第一人者である東洋大学・根本祐二教授の見解を交えてお伝えします。

そろそろ寿命…高度成長期に整備されたインフラ

現在私たちが利用しているインフラの多くは、1970年代をピークとして、高度経済成長期に整備されたものだということです。インフラの寿命は「おおむね50年」と言われていて、当時整備されたものが現在そして今後、限界を迎えようとしています。

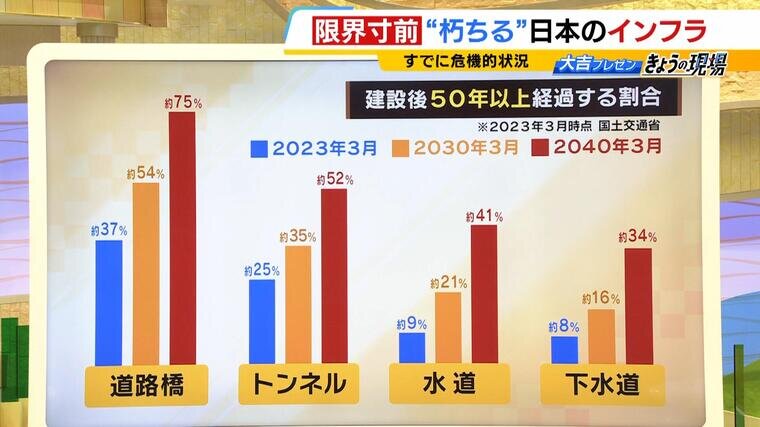

「どのインフラが、どのタイミングで、建設後50年以上経過するのか」を示す国土交通省のデータ(※2023年3月時点)を見ると、以下のようになっています。

<道路橋>

2023年3月:約37%

2030年3月:約54%

2040年3月:約75%

<トンネル>

2023年3月:約25%

2030年3月:約35%

2040年3月:約52%

<水道>

2023年3月:約9%

2030年3月:約21%

2040年3月:約41%

<下水道>

2023年3月:約8%

2030年3月:約16%

2040年3月:約34%

埼玉県で起きた道路陥没事故の原因の1つとされている「下水道」については、約34%が2040年3月に建設後50年以上になるということです。

そして、「“早期に”または“緊急に”措置を講ずべき状態」とされた『橋・トンネル』の数は次の通りで(※2024年 国土交通省『道路メンテナンス年報』より)、その多さに驚く人もいるかもしれません。

<橋>

全国5万6463本

→うち51%は措置が未着手

<トンネル>

全国3288か所

→うち42%は措置が未着手

ただし、“早期に”と“緊急に”では定義に大きな差があり、例えばトンネルについては、“緊急に”の状態のものが全国で28か所ありますが、現在はほぼ通行止めになっているということです。「どのトンネルも危ない」という状況ではありませんが、知っておくべき事実ではあるでしょう。

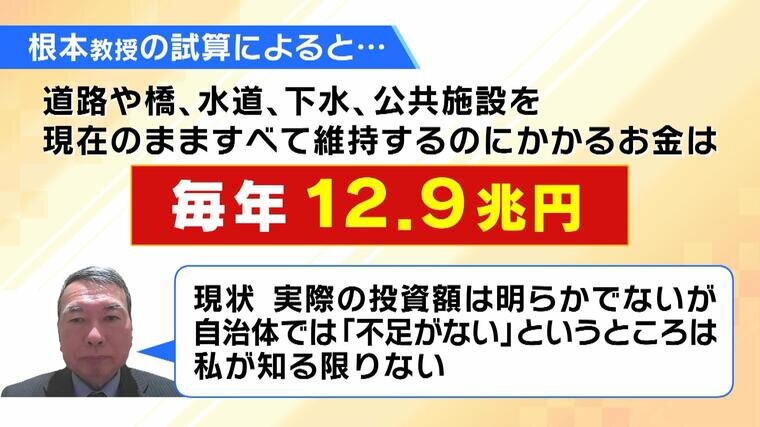

「お金も人も足りない」維持費は毎年12.9兆円という試算も

インフラ整備には費用がどれくらいかかるのでしょうか。根本教授の試算によりますと、道路や橋、水道、下水、公共施設を現在のまま全て維持するのにかかるお金は、「毎年12.9兆円」だということです。根本教授曰く「現状、実際の投資額は明らかでないが、自治体では『不足がない』というところは、私が知る限りない」とのこと。

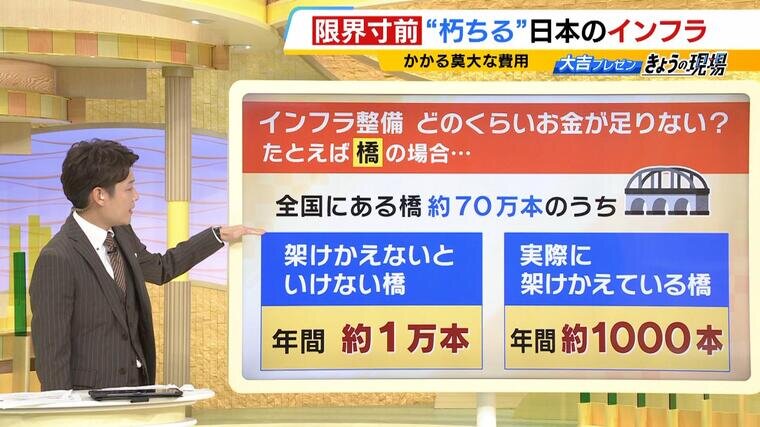

実際、どれくらいお金が足りないのでしょうか。例えば、全国に70万本ある『橋』の場合、「架け替えないといけない橋」は年間で約1万本出てくるとされますが、「実際に架けかえている橋」は年間で約1000本。約10分の1しか架けかえられていません。土木職員を抱えていない自治体も多く、“お金もないけれど人も足りない”という状況だということです。

また、根本教授は、公共事業にかけるお金の割合は高度経済成長期から半減していると指摘します。高度経済成長期は名目GDPの約10%で、2000年以降は名目GDPの約5%です。公共事業の代わりに増えたのは、社会保障費。少子高齢化に伴う医療費増大で、インフラにお金が使えていない状況となっています。

ちなみに、「ある時期に集中的にインフラを整備し、50年後に一気にガタが来る」という問題に直面した例が海外であったと根本教授は指摘します。それはアメリカで、1930年代のニューディール政策で集中して作った橋や高速道路が、50年後の1980年代に崩れたということです。これを受けて、アメリカはガソリン税を増税し、特定財源としてインフラ整備にあてたそうです。

インフラが整っている場所に住む=「集住」を考えるべき時代に!?

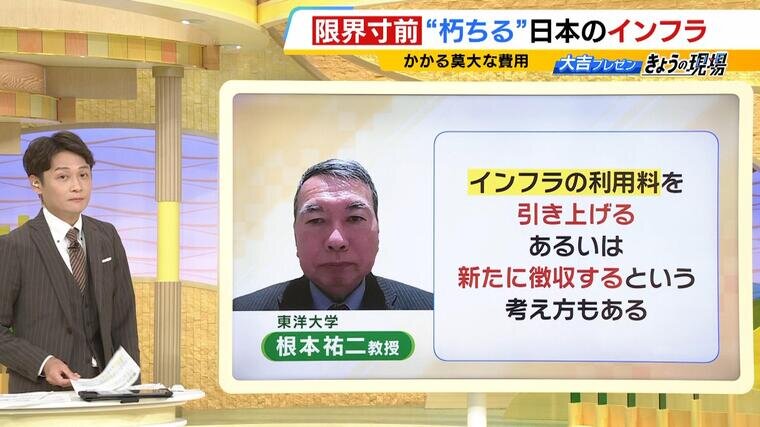

では、解決策はあるのでしょうか。根本教授は、インフラの利用料を「引き上げる」、あるいは「新たに徴収する」という考え方もあると指摘します。現在は無料の一般道や橋も、技術の進歩によって将来的には料金徴収が可能になるかもしれません。

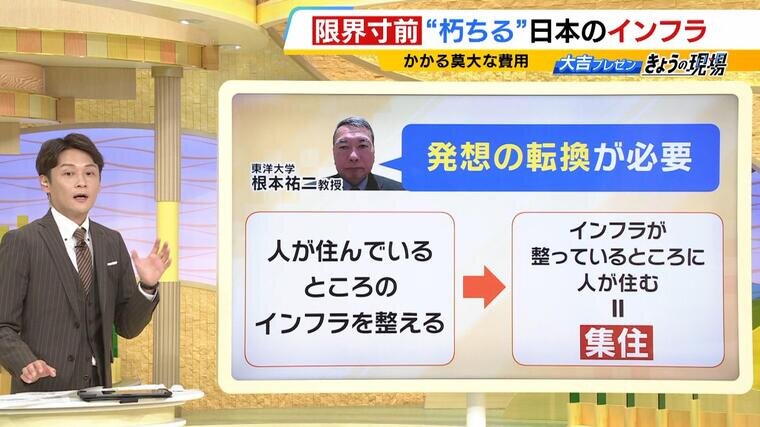

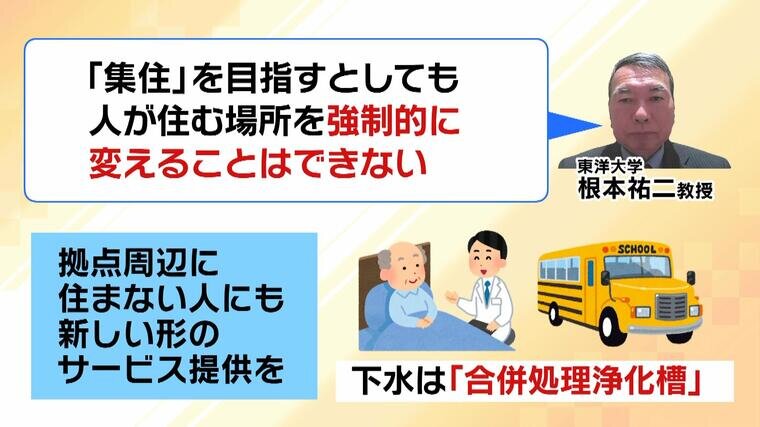

そして、根本教授は、従来の「人が住んでいるところのインフラを整える」から「インフラが整っているところに人が住む(=集住)」へと発想を転換する必要があると言います。国土交通省『国土形成計画』(2023年)にも、“都市のコンパクト化”、「居住や都市機能を誘導し生活サービスの持続性を確保する」という考えが出されています。ただ、計画がまとまるまでの審議会では「住民の合意形成が難しい」といった意見もあがったようです。特に高齢者は「長く暮らしてきた土地で今後も暮らしたい」という人が多いと思われます。

根本教授は「『集住』を目指すとしても、人が住む場所を強制的に変えることはできない」としたうえで、「拠点(コンパクトシティなど)周辺に住まない人にも新しい形のサービスを提供する」というアイデアを提案します。例えば…

▼ある地域からクリニック・病院をなくす→その代わりに訪問診療を充実させる

▼ある地域で学校を統合・閉校する→その代わりにスクールバスを増やす

また、下水については、集合住宅などに浄化槽を作り、そこで浄化・処理された水を近くの川に流す「合併処理浄化槽」を設置するという案もあります。

根本教授の言うように、これからは『省エネ』だけでなく、『省インフラ』を考えるべき時代に来ているのかもしれません。

2025年02月02日(日)現在の情報です