2025年02月01日(土)公開

【道路陥没】高リスクなのは「都市部や地盤弱い場所」か...下水道管の『耐用年数』はアテにならない?専門家「一度整備した下水道管を入れ替えるのは難しい」

解説

1月28日に埼玉県八潮市で起きた、道路が陥没しトラック1台が転落した事故。現場では救助に向けた作業が続けられています。陥没の原因は下水道管の破損だとみられていますが、今後別の場所でも同じような事故が起こる可能性はあるのか?また、リスクが高いのはどのような場所なのか?上下水道事業に詳しい近畿大学の浦上拓也教授らに聞きました。

発生から72時間以上 運転手の安否はいまだ不明

1月28日午前10時前、埼玉県八潮市で直径5m・深さ10mにわたり道路が突然陥没。トラック1台が転落しました。

当初、穴は1つでしたが、新たな陥没で穴は2か所に。その後、大規模な崩落があり、2つあった穴は1つの“巨大な穴”となりました。さらにアスファルトが崩れ、穴は大きく広がっていきました。

穴の底は非常に崩れやすく、救助活動は難航。生存率が大幅に下がるとされる72時間を超えましたが、男性運転手(74)の安否は不明です。

「非常に大きな下水道管」「脆弱な地盤」悪い状況重なり発生か

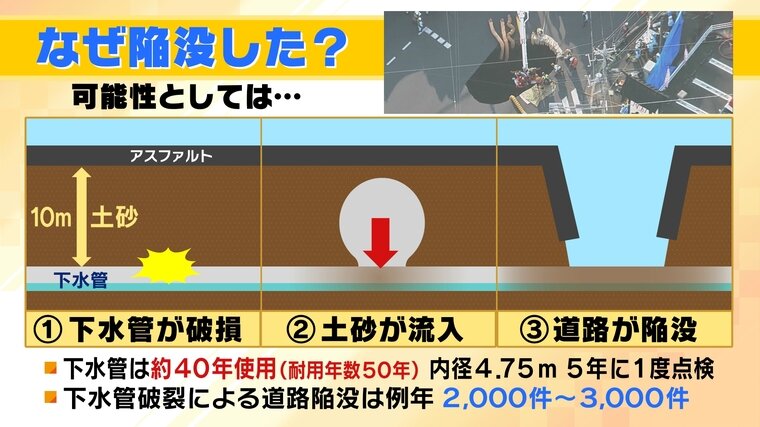

なぜ道路の陥没が起きてしまったのか。可能性として考えられる経緯はこうです。

陥没現場のアスファルトの下には、深さ10mにわたって土砂が詰まっていて、その下に下水道管が通っています。この下水道管が何らかの原因で破損したことで、破損部分に土砂が流入し、空洞が発生。それにより、アスファルトの上を走る車などの重さに耐えきれず、道路が陥没してしまったという流れです。

下水道管の耐用年数は約50年と言われていますが、事故現場の下水道管は約40年使用されていました。内径は4.75mで、5年に一度、点検が行われていたということです。

国交省によりますと、2022年度、道路の陥没は1万548件起きていて、そのうち下水道管などが起因するものが約2600件だということです。

上下水道事業に詳しい近畿大学の浦上拓也教授によりますと、小さな下水道管なら少し穴が開いたとしても、くぼみや小さな穴ができる程度で、車が転落するほどの陥没は起こらないということです。

しかし、今回陥没が起こった場所にあったのは内径4.75mと非常に大きい下水道管。また、地盤が固い場所であれば、下水道管が破損しても周囲の地盤が支えてくれますが、現場は埋め立て地で地盤が脆弱だったため、下水道管に一気に土砂が流れ込み、大きな陥没事故が起こってしまったのだろうと指摘します。

「耐用年数」はアテにしすぎない方がいい?

2022年度末には、全国の下水道管の約7%(長さにすると約3万km)が耐用年数の50年を迎えました。その20年後の2042年度末には、約40%(長さ約20万km)の下水道管が50年を迎えます。

この「下水道管の耐用年数は50年」をアテにしすぎないほうがいいという話も。大阪府都市整備部の下水道室の担当者によりますと、整備が進んだ1970年代~1980年代当時は、「半永久的」だと思われていましたが、後付けで「50年」と設定されました。しかし、管の中には生活排水などあらゆるものが流れて混ざるため、影響が予想しにくい上に、場所によって差もあるといいます。

また、下水道管は高度経済成長期に都市部から先に整備されたため、実は、都市部の方が破損のリスクが高いということです。

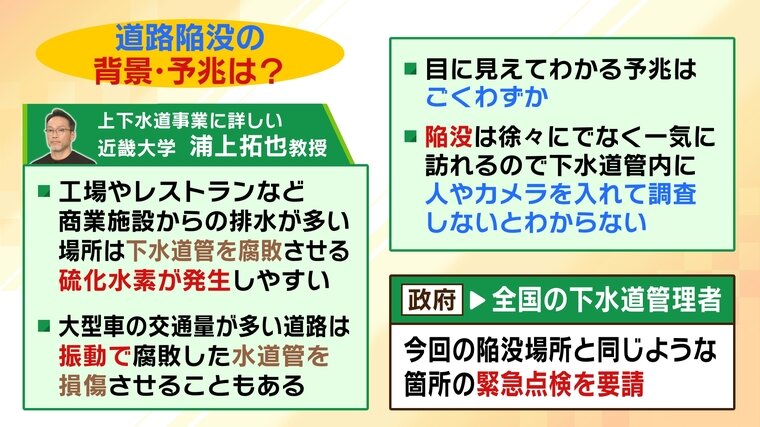

浦上教授は、工場やレストランなど商業施設からの排水が多い場所は、下水道管を腐敗させる硫化水素が発生しやすいと指摘しています。さらに、大型車の交通量が多い道路は、振動で腐敗した水道管を損傷させることもあるということです。

しかし、目に見えてわかる予兆はごくわずかだといいます。陥没は徐々にではなく一気に訪れるので、下水道管内に人やカメラを入れて調査しないとわからないということです。

下水道管の補強は簡単ではない…「良い方法を探っている」

そうした中、政府は1月29日、全国の下水道管理者に、今回の陥没場所と同じような箇所の緊急点検を要請しました。浦上教授はこれについて、緊急性の高いものから工事や計画が進められるだろうと推測しています。

では今後、古くなっていく下水道管をどうすればいいのか。大阪府都市整備部の下水道室の担当者は「内側からも外側からも補強する必要があるが、外側からの補強が難しく、良い方法を探っている」としています。

浦上教授も「一度整備した下水道管を掘り返して入れ替えるのは難しく、管の外側の土砂を固めて行う作業は技術が必要でコストもかかる」と話します。

課題は山積み…水道料金の値上がりも覚悟か

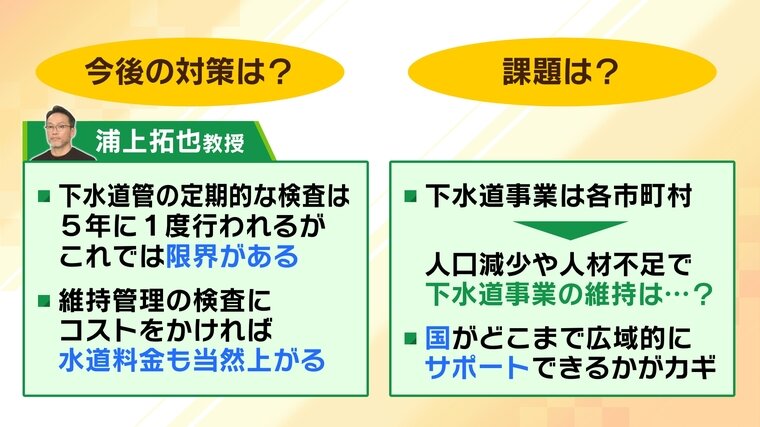

下水道管の定期的な検査は5年に一度行われますが、浦上教授は「これでは限界がある」とコメント。下水道管の老朽化への取り組みがまだ浸透していないことを指摘した上で、「今回の事故をきっかけに危機意識を高めてほしい」と訴えています。

一方、維持管理の検査にコストをかければ、水道料金は当然上がります。下水道事業は各市町村が担うことになっていますが、人口減少や人材不足で事業を維持ができるのかという課題もあります。そのため、国がどこまで広域的にサポートできるかがカギになるということです。

2025年02月01日(土)現在の情報です