2025年01月30日(木)公開

大荒れのフジテレビ会見『質問に3分かかる記者』『感情的な問い詰め』に批判の声も 記者会見が「先の見えないドラマ」という最強エンタメコンテンツに? 専門家「ガイドラインが必要なのでは」

解説

1月27日のフジテレビの記者会見。なぜ10時間以上もかかったのでしょうか?今後、記者会見はどのような形で行うべきなのか…。法政大学・藤代裕之教授と、危機管理に詳しいエイレックス・江良俊郎氏に取材した内容などをもとにまとめました。

10時間以上かかったフジテレビの会見 質問数は437

1月27日に行われたフジテレビの会見。191媒体、437人の記者が出席しました。1月17日に行われた1度目の会見が“閉鎖的”だったため、今回の会見は時間に制限をかけず、10時間23分に及びました。会見で挙がった質問の数は437(番組調べ)でした。

主な質問内容は以下のようなものでした。

■トラブルの経緯

■社員の関与

■中居氏の起用継続

■経営陣の進退

一方で、次のような質問も…

■二次加害になるような質問

■同じ質問の繰り返し

■感情的な問い詰め

■ヤジ

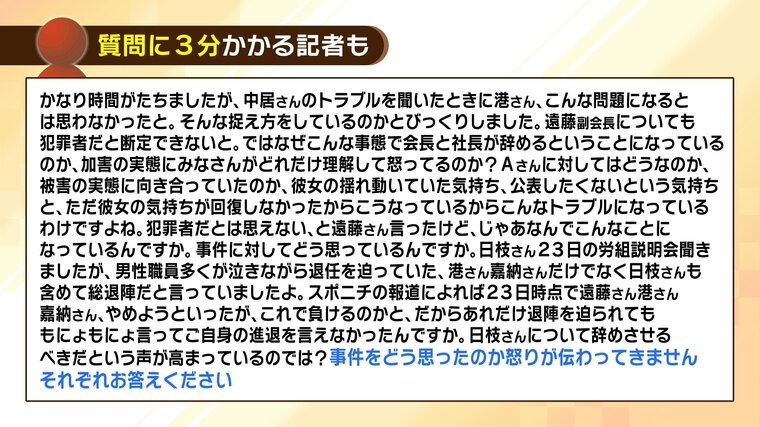

質問自体は「事件をどう思ったのか怒りが伝わってきません。それぞれお答えください」というものでも、その質問をするまでに約3分も意見を述べる記者もいました。

司会者からは、会見開始前に「質問は端的にお願いします」と呼びかけられたほか、質問が長すぎるときには、「他の方もいるので早めに質問をお願いします」と促す場面も見られました。

過去にあった長時間の会見

・吉本興業「闇営業問題」(2019年):5時間30分

・旧ジャニーズ「性加害問題」(2023年):4時間10分

・兵庫県議号泣会見(2014年):3時間以上

・ゴーストライター問題謝罪会見(2014年):2時間30分

・STAP細胞反論会見(2014年):2時間30分

しかし、 これらの会見と比べても、今回のフジテレビの会見は群を抜いて長時間に及んでいることがわかります。

オープンな会見には収益目的の参加者も?

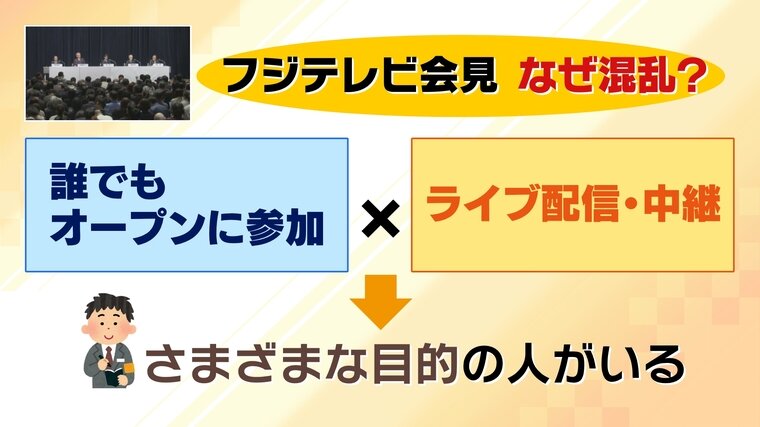

なぜ、“混乱の会見”となったのか?法政大学の藤代裕之教授は、『誰でもオープンに参加』できた上に、『ライブ配信・中継(※10分遅れでの配信)』が可能だったことで、さまざまな目的の人が参加したからではないかと分析しています。

例えば、報道など本来の目的ではなく、YouTubeなどでのライブ配信で注目を集めることで、収益につなげる目的で会見に参加していた人もいたため、混乱が生じたのではないかということです。

こうした、人々の関心や注目が経済的価値をもつという考え方は今広がっていて、アテンション・エコノミー(関心経済や注目経済という意味)と呼ばれます。

危機管理に詳しいエイレックス・江良俊郎氏は、「混乱する会見はメディアの信用が落ちるため社会的損失につながる」と指摘しています。

戦後に普及した記者会見 背景には「記者クラブ」の誕生

では、「記者会見」はどのような道をたどってきたのか?その歴史を振り返ります。

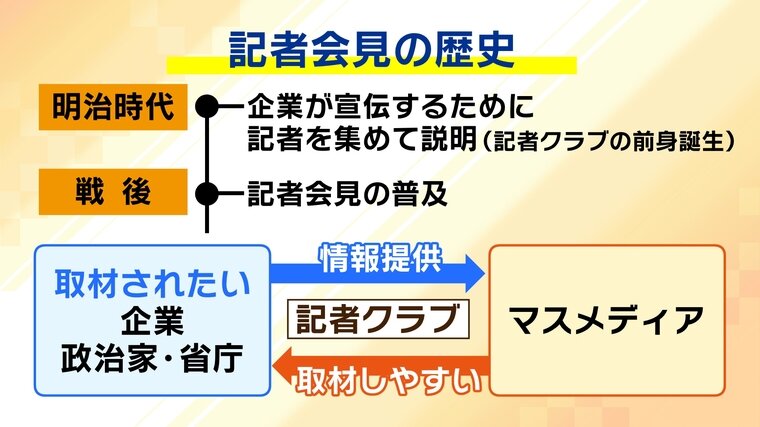

明治時代、欧米から新聞が入ってきたことにより記者が誕生。企業が宣伝するために記者を集めて説明する記者クラブの前進のようなものもできました。

そして戦後に記者会見が普及します。取材されたい企業や政治家・省庁と、効率よく取材したいマスメディアの思いが合致して記者クラブがどんどん誕生したためです。

しかし、誰が記者クラブに入れるのかという線引きや、距離が近くなることで便宜供与が生じる懸念などから、基本的に記者会見はオープンにした方が良いと言われ続けていました。

「オープンな会見」が進んだ反面、エンタメコンテンツになってしまった?

そうした中、インターネット技術の向上などもあり、ターニングポイントがいくつかありました。

2000年代:ソフトバンクが企業自らPRしようと、決算報告をライブ配信

2008年:当時の橋下徹大阪府知事が記者会見を配信

2009年:民主党が記者会見をオープン化

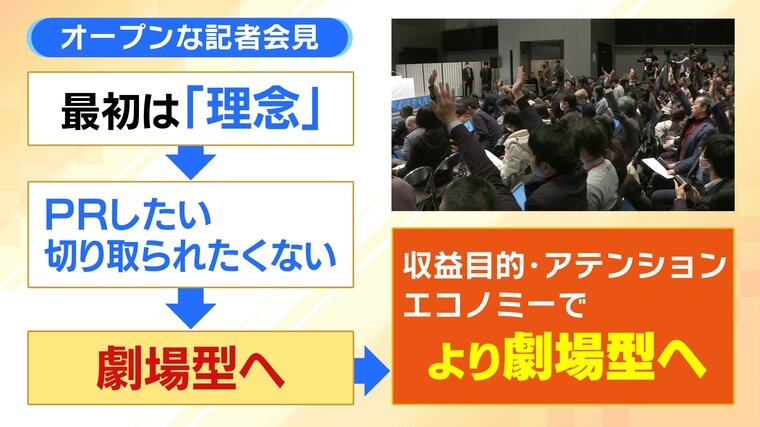

当初は「理念」として推奨されていた「オープンな記者会見」。しかし、そこに「PRしたい」「切り取られたくない」という意図が生じ、記者会見は「劇場型」となっていきます。そこに収益目的も加わり、より劇場型しているのが現在の状況です。

ライブ配信などで収益化が可能になったことで、会見が“先の見えないドラマ”というエンタメコンテンツになってしまい、本来の趣旨から離れたものに。また、“切り取られたくないからオープンに”という意図に反して、「切り抜き動画」が拡散しやすい状況も生じています。

混乱を生まないためには?専門家に聞いた

記者会見は今後どうあるべきなのでしょうか。

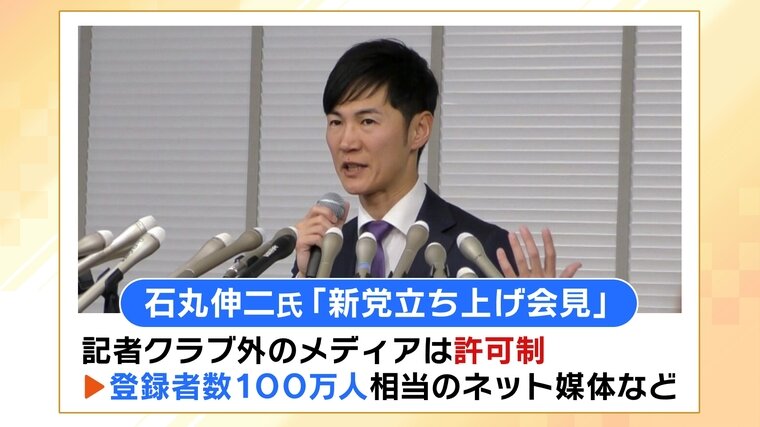

例えば、石丸伸二氏の「新党立ち上げ会見」は記者クラブ外のメディアは許可制にし、登録者数100万人相当のネット媒体など、参加者を制限しました。

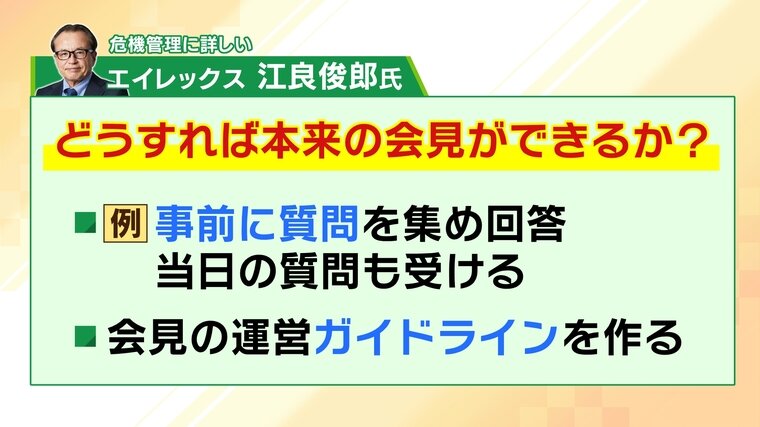

エイレックス・江良俊郎氏は「事前に質問を集めておく」ことで効率的に回答できるのではないかといいます。また、「会見の運営ガイドライン」を作り、国民の間で共有するのも方法の一つではないかということです。

企業の会見に立ち会うこともあるという江良氏。アドバイスする際は、誰に参加してもらうかは会見の中身によって変わるものの、フリーの記者は実績等で線引きすることもあるそうです。また質問を打ち切るのはイメージが良くないため、終了時間の目安を最初から設けておくという方法もあるいいます。

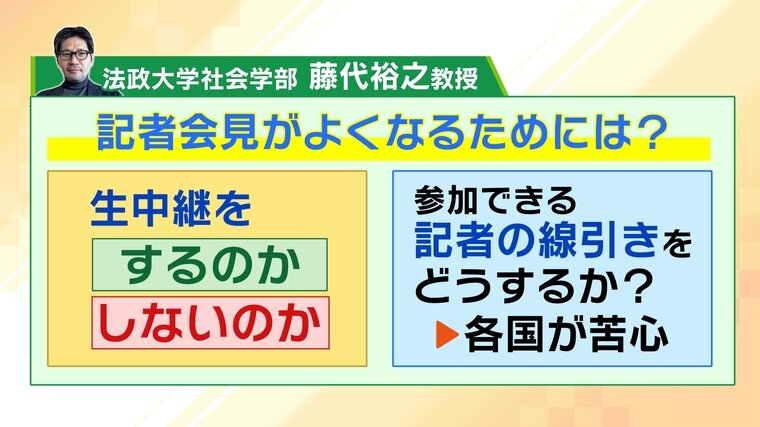

また、法政大学・藤代裕之教授は、生中継をするのかしないのか、速報性などにより線引きすることも必要ではないかといいます。一方で、参加できる記者の線引きは非常に難しく、各国が苦心している問題だと指摘しています。

2025年01月30日(木)現在の情報です