2025年01月22日(水)公開

【花粉】今年は過去10年で最多か...近畿では『前年の4倍超』?飛散開始は2月中旬 花粉症で経済損失『1日に約2340億円』の試算も...

解説

成人の3人に1人が発症し、今や国民病とも呼ばれる「花粉症」。今年は例年の約2倍の花粉が飛びそうだということです。そもそも日本にはなぜこれほどスギやヒノキが多いのか?そして、花粉症対策として一体どんな研究が進んでいるのか?神奈川県自然環境保全センター・齋藤央嗣主任研究員に取材した内容などをもとにまとめました。

飛散量は過去10年で最多か 2月中旬に飛散開始

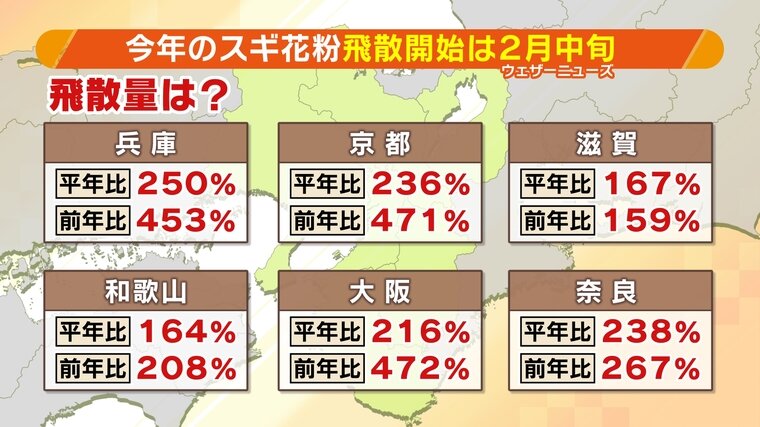

ウェザーニューズによりますと、今年のスギ花粉の飛散開始時期は2月中旬からということです。近畿地方の飛散量は平年の約2倍で、前年と比べると約4倍の地域もあります。

■兵庫県

平年比:250%

前年比:453%

■京都府

平年比:236%

前年比:471%

■滋賀県

平年比:167%

前年比:159%

■和歌山県

平年比:164%

前年比:208%

■大阪府

平年比:216%

前年比:472%

■奈良県

平年比:238%

前年比:267%

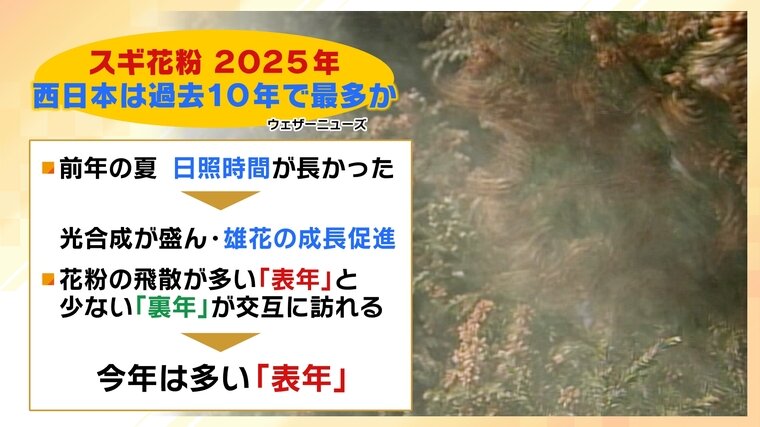

西日本での今年の飛散量は過去最多とみられていて、その理由は2つあります。

(1)去年の夏の日照時間が長かったため光合成が盛んになり、雄花の成長が促進したこと

(2)花粉の飛散が多い「表年」と少ない「裏年」が交互に訪れるが、今年は「表年」(異常気象によりバランスが崩れ、交互にならない年も)

日本古来からの建築資材スギ・ヒノキ 戦後に人工林として植林

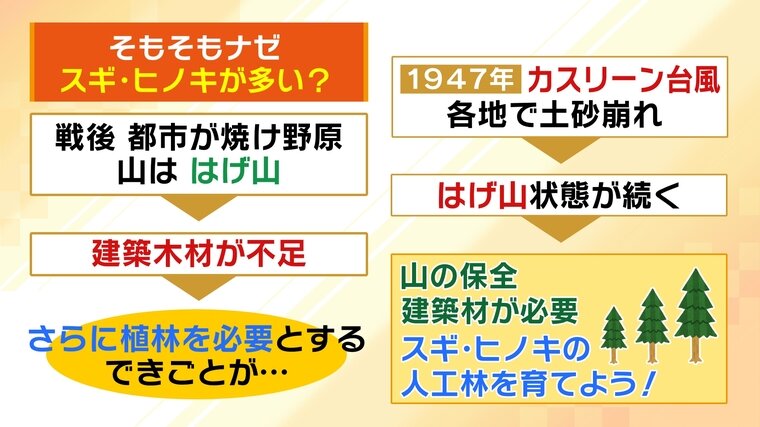

そもそもなぜ、日本ではスギやヒノキが多いのか?話は戦後にさかのぼります。

戦後、都市部が焼け野原になり、山が“はげ山”に。そうすると建築資材が不足します。さらに、1947年にカスリーン台風が到来した際、各地で土砂崩れが起き、はげ山状態が続いたことで、「山の保全」と「建築資材」のために全国でスギ・ヒノキの人工林の植林が始まったのです。

日本の総面積3780万haのうち、人工林が占める面積は約1009万ha。そのうち、スギが440万ha、ヒノキが260万haと半分以上を占めています(2022年・林野庁より)。

スギ・ヒノキは日本古来から使われてきた建築資材で、以下のような特徴を持っています。

■スギ

「柱」をとれるまで…40年

柔らかく加工しやすい

桶・屋根・電柱などに利用

■ヒノキ

「柱」をとれるまで…50~60年

硬くシロアリにも強い

寺社などに利用

ほぼ100%だった木材の自給量…現在は輸入が主流

ただ、林野庁によると、1955年にほぼ100%だった日本の木材の自給量は年々低下し、2000年ごろには約2割となっています。ここ20年は上昇しているものの、2021年の自給率は約4割です。木材は関税がかからないため、海外からの安い輸入木材が中心となっているのです。

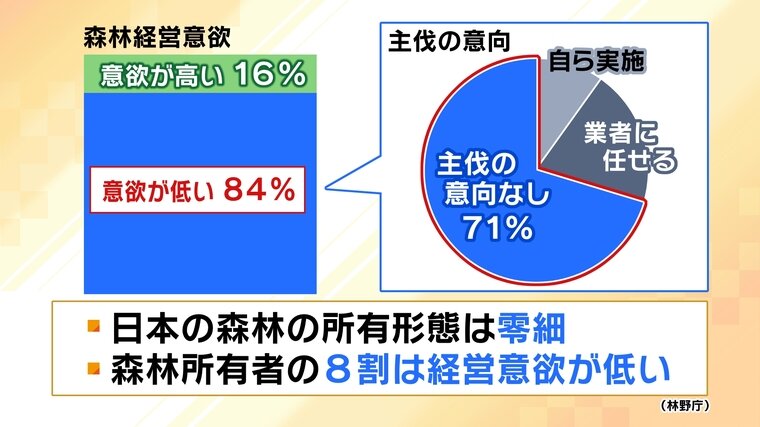

現在、植林をして人工林は増えていますが、産業としては勢いがなくなっていると言われています。林野庁の調査によりますと、森林所有者の約8割は「経営意欲が低い」。そうすると、伐採などが行われず「放置林」が増加します。その放置林から大量の花粉が飛散しているということです。

花粉症による経済損失は1日で約2340億円!?

花粉症による経済損失についても考えてみましょう。2024年のパナソニックの調査によりますと、花粉症による「パフォーマンスの低下を感じる時間」は1日平均2.8時間。1日の経済損失は、なんと全国で約2340億円にもなるということです。

さらに厚労省(2019年)によりますと、花粉症の医療費は保険診療で約3600億円、市販薬で約400億円かかっているということです。

そうした中で考えられている花粉症対策は…

(1)スギ・ヒノキ自体を減らすこと

(2)花粉を飛ばさないこと

(3)花粉を減らす・なくすこと

この3つの花粉症対策について、詳しくみていきます。

対策1「スギ・ヒノキを減らす」

まず、(1)の「スギ・ヒノキ自体を減らす」は現実的に実現は難しいと言われています。なぜかというと…

■広大すぎて物理的に不可能

■間伐・枝打ちでは花粉は減らない(1本1本が成長するため、かえって増加する)

■そもそも森林保全機能が高い

対策2「花粉を飛ばさない」

(2)の「花粉を飛ばさない」については、以下のような研究が行われています。

■雄花に菌をかけて枯らし花粉を飛ばさない…公園などで実用化に向けて実験中

■植物油を散布し雄花を枯らす

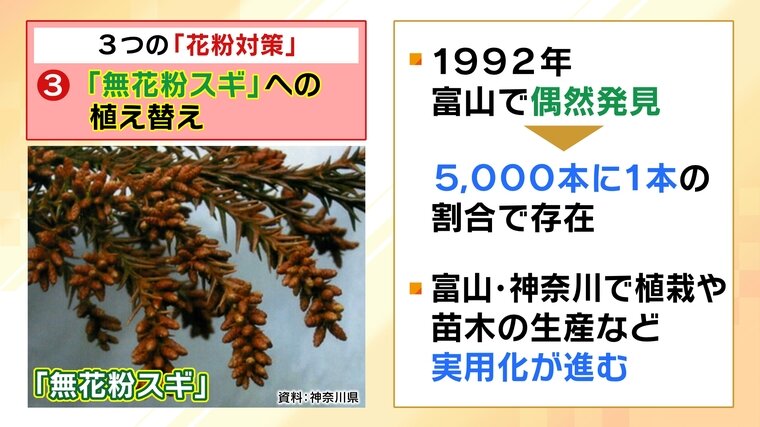

対策3「無花粉スギへの植え替え」

では、(3)の「花粉を減らす・なくす」はどうなのか?期待されているのが「無花粉スギ」です。

1992年に富山県で偶然発見された無花粉スギ。5000本に1本の割合で存在する、いわゆる突然変異したものです。その後、富山県・神奈川県の2県で、植栽や苗木の生産などで実用化が進められています。

他にも、花粉の少ない「少花粉スギ」の生産・普及が進んでいて、関西でも広がりつつあります。少花粉スギは一般のスギに比べて花粉量が80%~99%少ないとされています。

早く全国のスギが「少花粉スギ・無花粉スギ」に替わってほしいものですが、今のペースでいくと、植え替えにかかる期間はなんと300年と言われています。植え替えを早めるには、国産の木材の消費量を増やし、日本の林業を活性化させる必要があります。

林業が活性化すると、山の保全力アップに加え、二酸化炭素の吸収量も増加すると言われています。花粉を減らすためにも、日本の林業の活性が必要なのではないでしょうか。

2025年01月22日(水)現在の情報です