2024年10月15日(火)公開

【存続の危機】路線バスを追い込んだのは軽自動車の普及と少子化...9割が赤字経営!運転手不足「バスの代わりはバスしかない」と語る専門家と考える将来の道筋

解説

「市民の足」として生活に欠かせない存在だった路線バス。しかし利用者の減少、それに伴い事業者の9割が赤字経営、追い打ちをかける運転手不足もあって、京都では「非常事態宣言」も出されました。このまま路線バスは地方から消えてしまうのでしょうか? そしてバスの代わりとなる移動手段は‥。専門家は「バスの代わりはバスしかない」と語りますが、一体どういうことなのでしょうか?路線バスが直面する危機的状況と、その解決に向けた取り組みについて、詳しく解説していきます。

路線バスを追い込んだ「軽自動車」の普及、コロナ禍

路線バスの赤字経営は、もはや全国的な問題となっています。2017年の時点で、既に都市部で7割、地方部では9割以上のバス事業者が赤字を抱えていました。

主な原因としては、以下の3点が挙げられます。

まず第一に『少子化』。 人口減少、特に若年層の減少はバスの利用者減に直結します。

そして、『自家用車の普及』。 特に地方都市で『軽自動車』の普及が進んで、地方では1人1台所有している家庭も珍しくなく、バスに乗らなくてもよい人も増えました。

そして追い打ちをかけたのが『コロナ禍』です。 感染拡大防止のため、外出を控える人が増え、バスの利用者が大幅に減少しました。コロナ前(2017年)の時点で、69%のバス事業者が赤字経営でした。2021年のデータを見ると、赤字事業者の割合は91%にまで跳ね上がりました。

これらの要因が重なり、バス事業者の経営を圧迫しているのです。廃止や減便が続いているのが現状です。

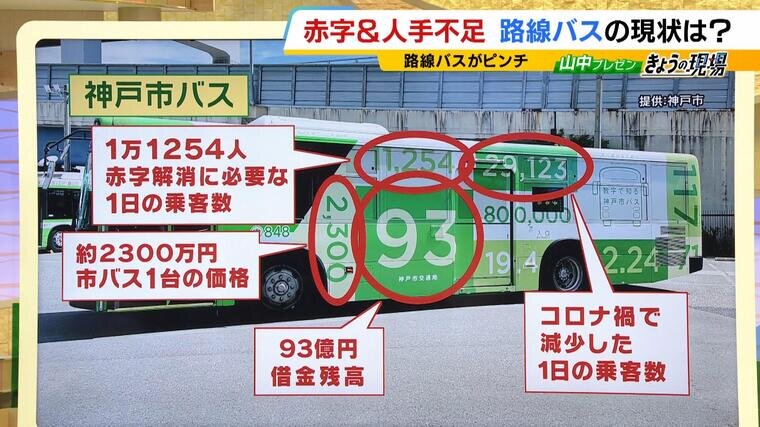

この厳しい経営状況の例として、神戸市バスの現状を見てみましょう。神戸市バスは、経営の苦しさを市民に訴えるため、バス車体に衝撃的な数字を記したラッピングバスを走らせています。

・借金残高:93億円

・コロナ禍での1日の乗客減少数:約3万人

・赤字解消に必要な1日の乗客数:11,254人

・バス1台の価格:約2,300万円

これらは神戸市バス1社だけの数字であり、全国的に見ればその影響はさらに大きいと考えられます。

深刻化する運転手不足

赤字経営に加えて、バス事業者を悩ませているのが深刻な運転手不足です。

京都市バスでは、今年6月に運転手不足の非常事態宣言を発表しました。毎日50~60人もの運転手が不足し、残業や休日出勤を強いられるなど、厳しい労働環境が浮き彫りになっています。

新規採用も難航しています。京都市バスが70人の新規採用を募集しましたが、応募者は47人にとどまりました。ある路線バス会社では、「バスマニア」や「バス大好きの人」しか応募してこない状況だといいます。これは、バス運転手という職業の魅力が一般的に低下していることを示唆しています。

全国的に見ても、バス運転手の数は年々減少しており、現状で2万人不足、このままでは2030年には約3万6000人が不足するという試算もあります。

運転手不足の背景に「厳しい労働環境」

バス運転手の不足には、以下のような理由が考えられます。

まず挙げられるのが『過酷な労働環境』です。 早朝深夜勤務、乗客対応、運行管理など、バス運転手の仕事は肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。

そして『低賃金』。 バス運転手の平均年収は、全産業平均よりも50万~100万円も低いといわれています。しかし、バス会社側も簡単には賃上げできない事情があります。人件費が総コストの50%以上を占めており、これ以上の賃上げは経営を圧迫してしまうのです。

さらにキャッシュレス決済への対応、外国人観光客への対応など、業務は増加しているにもかかわらず、賃金や労働時間などの待遇改善が進んでいません。

他にも近年では、SNSの普及により、運転手のちょっとした行動が簡単に拡散されてしまうリスクも増大しています。例えば、車両を離れて短時間の休憩を取るだけでも、批判的な投稿の対象にされる可能性があります。このような状況が運転手に精神的な負担をかけています。

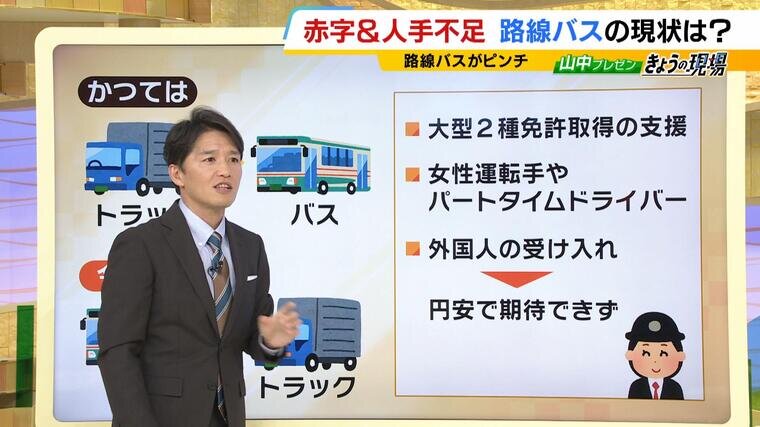

かつてはトラック運転手からバス運転手への転職が多かったのに対し、現在はバスからトラックへの転職が増えているという逆転現象も起きています。

ドライバー確保への取り組みと課題

バス業界が直面するドライバー不足の問題に対し、各社は様々な取り組みを行っています。

まず、『免許取得のハードルを下げる取り組み』が進められています。従来、大型二種免許の取得には普通免許取得後3年の経験が必要でしたが、国の制度緩和により、特別な講習を受ければ1年で取得できるようになりました。

さらに、免許を持っていない人材の確保にも力を入れており、「普通免許さえあれば、会社で大型二種免許を取得させます」という企業も増えています。

『女性ドライバーの採用』も重要な取り組みの一つです。しかし、長年男性社会だったバス業界では、女性用の更衣室や十分な数のトイレが整備されていないなど、職場環境の改善が課題となっています。

『パートタイムドライバーの採用』も進められています。これにより、フルタイムで働くことが難しい人材も活用でき、人手不足の緩和につながることが期待されています。

『外国人ドライバーの受け入れ』も一部の地方都市で行われていますが、最近の円安の影響で、外国人労働者の確保が難しくなっているという新たな課題も浮上しています。

かつての「黄金時代」が生んだ誤解

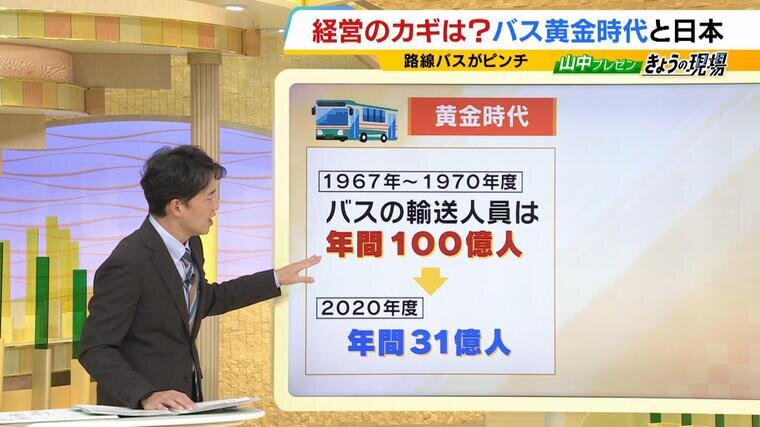

なぜ、日本では民間企業が路線バス事業を担ってきたのでしょうか?

背景には、1960年代後半~70年代にかけての「黄金時代」がありました。高度経済成長期には、人口増加や山間部の都市化が進み、バスの需要が急増していました。

日本は、『人口密度』が高く、バス路線を効率的に運営することが可能だったため、民間企業でも十分に採算が取れました。この状況下で、地元の名士たちがバス事業の収益性に目をつけ、次々と参入していきました。有名な政治家である田中角栄氏も、越後交通の社長を務めていたほどです。さらに、バブル期には、バス会社が保有する土地の値上がり益によって、赤字経営を補填することもできました。

しかし、これらの状況は、あくまでも「特殊な時代」のものでした。バブル崩壊後、人口減少などの進展により、バスの利用者は減少の一途をたどりました。

バスなき社会…そのとき私たちはどうなる?

バスがなくなったらどうなるのでしょうか。そうなると自動車の利用が増えるだけです。特に免許返納などと言われている中で、高齢者などが移動手段を失い、孤立してしまう可能性があります。

バスは、単なる移動手段ではなく、地域社会を支える重要なインフラと考えて、「バスを存続させる以外に現実的な選択肢はない」と主張する専門家もいます。そこで注目されているのが、世界の先進国でも採用されている公的資金の投入です。

日本でも、路線バスの維持には、『税金』による支援が不可欠ですが、そのためには、乗車しない人が、税金で支えることを理解するかどうか、が重要なポイントです。「いつかバスを使うかもしれない」という考え方が必要かもしれません。

『バス』を存続させるための取り組み

必要不可欠な『バス』を維持するために、様々な取り組みが行われています。

国土交通省は「コンパクトシティ」という概念を推奨しています。これは生活機能を集約し、バスの運行ルートを効率化する取り組みです。病院、商業施設、市役所などの主要施設を中心地に集中させることで、バス路線の最適化を図ります。

そして、『バスの小型化』です。従来の大型バスよりも小さな車両を使用することで、運行コストを抑えつつ、狭い道路でも運行可能になります。山間部や過疎地域など、大型バスの運行が難しい地域でも、走れる可能性があります。

次に、『ささえ合い交通』という新しい形態が注目を集めています。これは、地域の住民が互いに助け合う形で交通手段を確保するもので、ライドシェアに近い概念です。例えば、地元の人が高齢者を病院や買い物に連れて行くといったサービスです。完全な無償ではなく、ガソリン代や保険代などの実費を支払う仕組みとなっています。この方法は、地域のコミュニティを強化しながら、交通問題を解決する可能性を秘めています。

さらに、『オンデマンドバス』という新しい運行方式も登場しています。これは、利用者が必要な時だけ呼び出せるバスサービスで、タクシーのような柔軟性と、バスの効率性を兼ね備えています。

そして、将来的には期待されているのが『自動運転バス』です。自動運転車が実用化されれば、人件費の削減や24時間運行など、様々な課題を解決できる可能性があります。

従来の路線バスの運行を維持することが難しくなる中、地域に合わせた新しい交通手段の組み合わせが、地域の足を守る解決策となるかもしれません。

2024年10月15日(火)現在の情報です