2024年10月08日(火)公開

今も年間1万人以上が感染 せきや体のだるさが続いたら要注意?令和に知っておきたい『結核』の脅威と症状 発症のカギを握るのは「免疫力」

解説

結核は過去の病気ではなく、今も多くの人が苦しんでいる感染症です。年間約1万人が感染し、1500人以上が亡くなっています。 関西地方での感染率が高いことや、高齢者施設での集団感染など、結核の現状と予防法について、関西医科大学付属病院・宮下修行教授への取材などをもとにまとめました。感染経路、症状、治療法、そして最も重要な予防法である免疫力向上のポイントを解説します。◎宮下修行:関西医科大学附属病院教授 呼吸器・感染症内科

かつては「不治の病」 今も1年間に1500人以上が死亡

結核は、かつて「不治の病」「亡国の病」と恐れられた感染症で、昭和20年代まで日本人の死亡原因第1位でした。正岡子規や樋口一葉らも結核で命を落としました。しかし、現代において結核は過去の病気となったわけではありません。

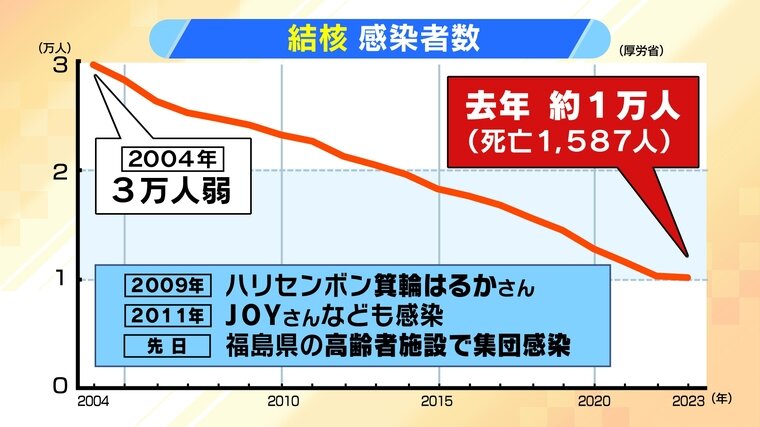

近年、結核患者数は減少傾向にあるものの、去年は約1万人が感染し、1587人が死亡しました。2004年には3万人弱だった感染者数が、現在は約3分の1に減少しましたが、依然として警戒が必要な状況です。

最近では、福島県の高齢者施設で集団感染を確認。34人が感染して4人が発症するという事例も報告されています。

罹患率は関西が高い!?

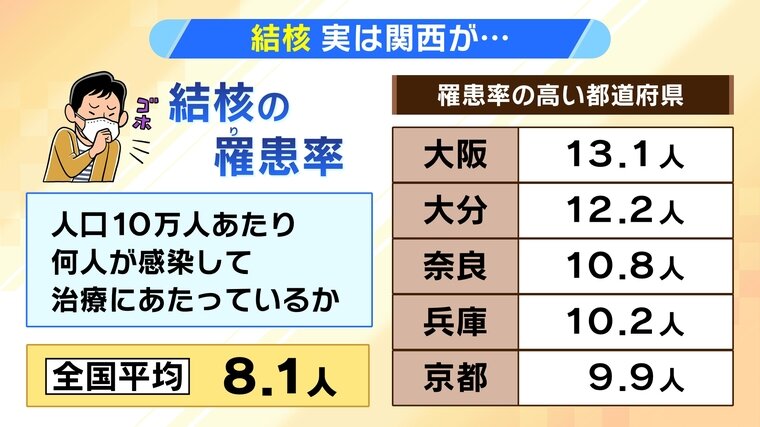

結核の罹患率が関西地方で特に高いことが明らかになっています。この数値は、人口10万人あたり何人が感染して治療にあたっているかというものを年間ベースで示したものです。全国平均が8.1人であるのに対し、最も高い大阪府では13.1人となっています。

大阪府に次いで、大分県(12.2人)、奈良県(10.8人)、兵庫県(10.2人)、京都府(9.9人)と、関西の府県が軒並み高い罹患率を記録しています。

なぜ関西地方、特に大阪府で結核の罹患率が高いのか...その理由について、明確にはわかっていないものの、大阪府によりますと、大阪は人口密度が高い上に、高齢者の割合が高い。高齢者は免疫力が低いため、こういった数値が出るのではないか、という見方もあるということです。

マスクでは防げない!?『空気感染』する結核

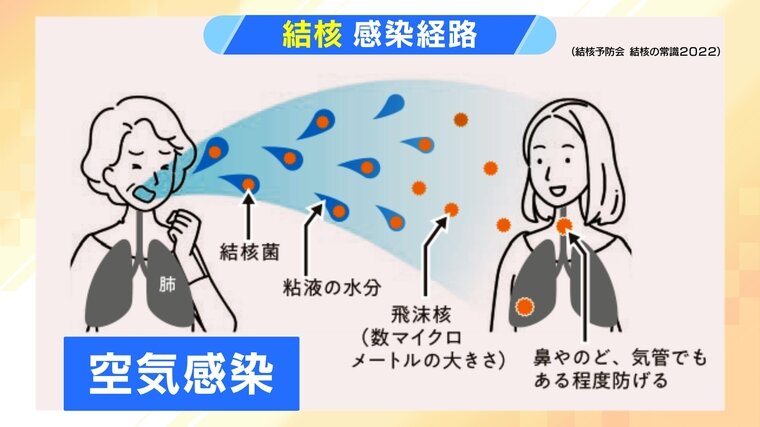

結核の感染経路として最も注意すべきなのが「空気感染」です。感染者がくしゃみやせきをしたとき、結核菌を含んだ唾液や粘液が空気中に飛び散ります。粘液の水分は時間とともに蒸発しますが、中に含まれる結核菌は「飛沫核」となって、空中を漂います。数マイクロメートルと極めて小さいこの飛沫核を吸うことによって感染するということです。

人間の体には、侵入してきた病原体を排除するフィルター機能が備わっていて、結核菌は鼻・のど・気管でもある程度防ぐことができるようですが、防ぎきれないこともあるということです。

新型コロナウイルスは「飛沫感染」のため、他人の飛沫を防ぐ・自分の飛沫を外に出さないという意味でマスクが推奨されましたが、結核は飛沫核が空気中を漂うため、呼吸可能な状態であれば、マスクをしていても吸ってしまいます。

このため結核対策は、感染を完全に防ぐことよりも、発症させないように免疫力を高めるなど体を強くすることがポイントだということです。

気づきにくい初期症状 進行すると「肺に穴が開く」ケースも

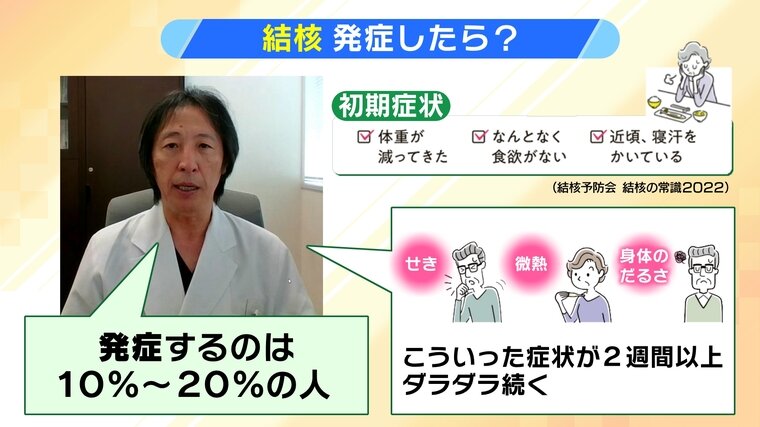

宮下教授によりますと、結核に感染して発症する人は10%から20%だということです。症状が出ずに結核菌がなくなるケースがある一方、症状が出ないまま菌を保有し続けるケースもあるということです。

結核の初期症状には「体重減少」「食欲不振」「寝汗をかく」があり、せき・微熱・体のだるさといった症状が2週間以上続く場合も、早めに医療機関を受診するのがよいでしょう。

そして、結核が進行すると、血の混じった痰(たん)が出る→血を吐く→呼吸困難に陥る、という症状が出てきます。

肺の中で結核菌が増殖を続けると、組織が破壊され、肺に穴が開く場合もあるということです。肺に穴が開いている状態は菌が増えていることを示していて、穴が大きくなるにつれ、人にうつしやすくなるということです。

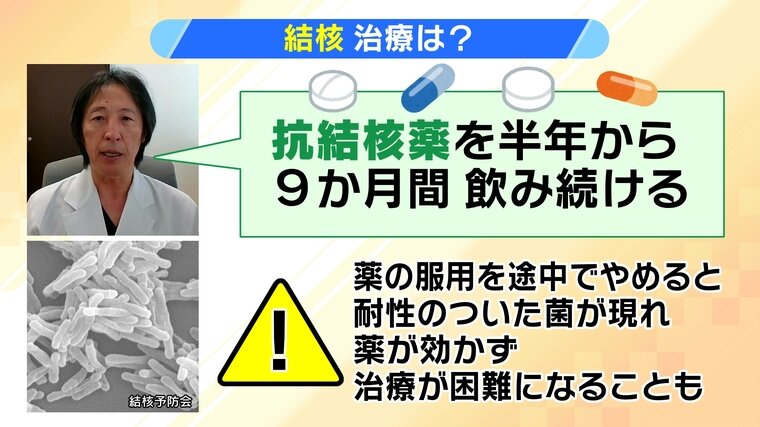

結核は治療できる病気 半年以上の服薬

結核は薬で治療できます。宮下教授によりますと、抗結核薬を半年から9か月間、飲み続けるというもので、服用を途中でやめてしまうと、耐性のついた菌が現れ、薬が効かなくなり、治療が困難になることもあるということです。

この原則は、結核に限ったことではありません。薬剤師が「お薬は最後まで飲み切ってくださいね」と言うのは、このためです。症状が出なくなったからといって自己判断で服薬を中止すると、菌が耐性を持ってしまう可能性があります。

さらに、宮下教授によりますと、海外では既に、薬が効きにくい、耐性を持つ結核菌が出現しているということで、そうしたものが日本に入ってくると、また違った局面になるかもしれません。

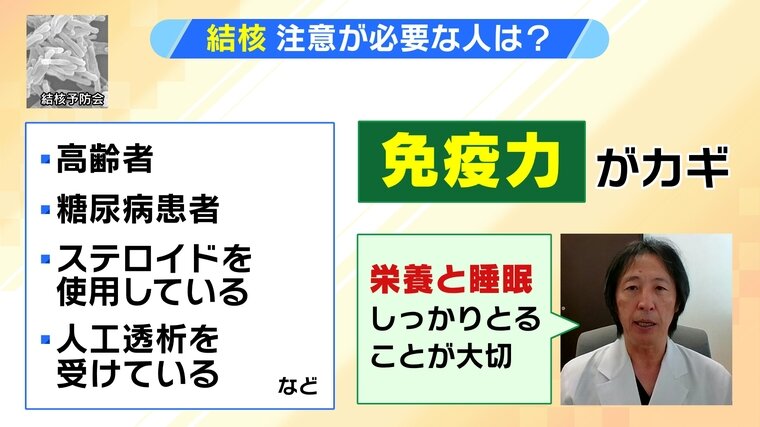

結核予防のカギは「免疫力」 栄養と睡眠が重要

結核の発症予防には、免疫力が鍵を握っています。宮下教授によりますと、免疫力が高ければ、そもそも感染しづらく、たとえ感染しても発症しない可能性が高くなります。免疫力を上げるためには、「栄養と睡眠をしっかりとる、適度な運動をすることが大切」だということです。

年齢とともに免疫力が低下するため、高齢者は特に注意が必要です。結核を発症した人の約4割が80歳以上という統計があります。また、発展途上国では、若い人でも栄養が十分にとれていないことなどもあり、免疫力が低く、結核になるケースが多いそうです。

さらに、宮下教授は「過去に感染し発症しなかった結核菌が、体内に残っていて、年齢(免疫力の低下)とともに再燃するパターンも多い」と指摘。そのため、若い人も免疫力を高めておくことが重要となります。

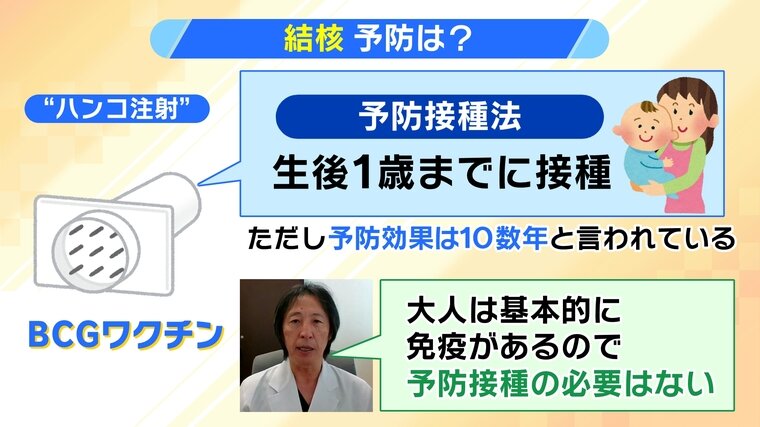

BCG接種は大人に必要なし 結核に特に注意が必要な人とは?

結核を予防するために接種するのが、BCGワクチン。“ハンコ注射”とも呼ばれ、子どものころに予防接種を受けた人も多いのではないでしょうか。現在は、生後1歳までに接種となっています。ただ、この予防効果は10数年と言われています。

ではもう1度、BCGを接種したらよいのではと思うかもしれませんが、宮下教授によりますと、それは医学的には違う話で、「大人は基本的に免疫があるので、予防接種の必要はない」ということです。

結核は誰もが感染する可能性がありますが、特に注意が必要なのが、高齢者や糖尿病患者のほか、ステロイドを使用している患者、人工透析を受けている患者などです。これらの人々に共通しているのは、免疫力が低下している点です。ステロイドは免役を抑える作用があります。

宮下教授は、結核に対しては「免疫力」がカギだとして、「栄養と睡眠をしっかりとることが大切」とコメントしています。

2024年10月08日(火)現在の情報です