2024年09月03日(火)公開

"米が買えない"で注目される国の『備蓄米』って何?常に100万トン備えるも政府が放出に慎重なのには理由が【令和の米騒動】

解説

スーパーマーケットなどに“米がない”として「令和の米騒動」とも呼ばれる中、話題になっているのが『備蓄米』です。政府は100万トンもの米を備蓄。この備蓄米は何のための米なのか、「品薄」と言われる中でなぜ放出しないのか、農業経済学者の小川真如さんへの取材などをもとに情報をまとめました。

「コロナ禍の反動」「台風・地震の不安感」などで需要増

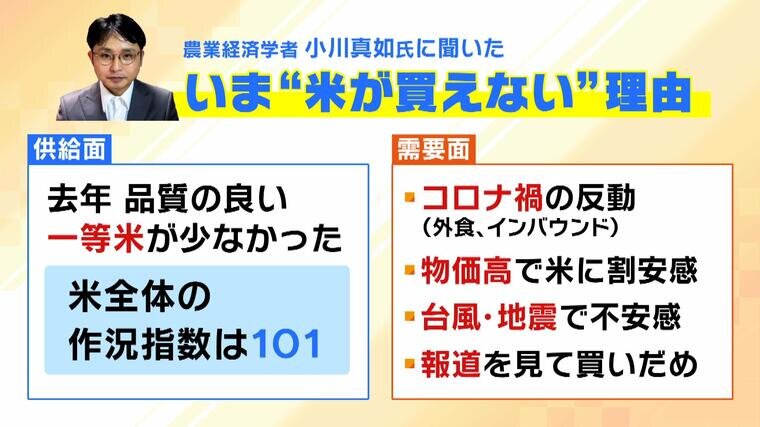

小川氏によりますと、今“米が買えない”理由は、簡単に言うと『供給と需要のバランス』だということです。

供給面としては、去年、品質の良い一等米が少なかったということです。しかし、米全体の作況指数(※通常の年を100としたときの、その年の米の収穫量)は101で、品質の良い米は少なかったわけですが、米全体としては特に不作ではなく、普段よりもちょっと多いぐらいの収穫量があったということです。

ではなぜ米がないのか。需要面として、コロナ禍の反動で外食が好調、さらにインバウンドがたくさん米を消費しています。また、物価高で米に割安感があるということもポイントで、麺やパンなどに使われる小麦の値段が高騰していく中、消費者が米の購入に走ったという流れがあるということです。そのほか、台風・地震での不安感や、報道を見て買いだめをする動きがあったようです。

「備蓄米」は1993年『平成の米騒動』をきっかけに開始

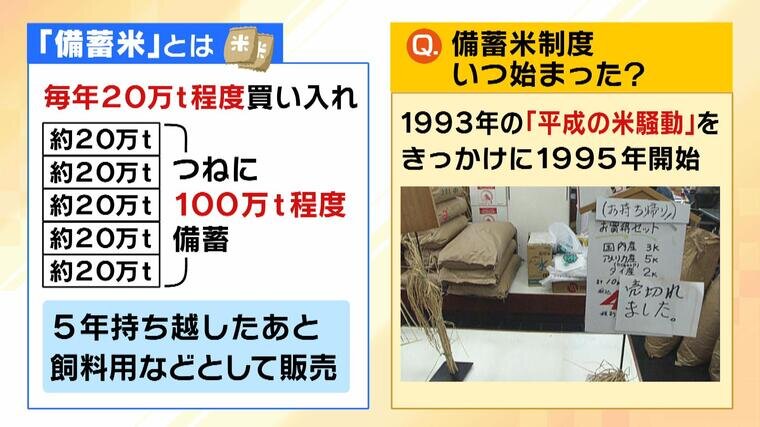

そして、最近、耳にすることが多くなった『備蓄米』。備蓄米とは、毎年20万トン程度、国が買ってキープしている米のことで、常に100万トン程度備蓄されています。米は生もののため、5年持ち越した後に飼料用などとして販売されます。特別な温度・湿度管理で5年程度は人間が食べられるような状態で蓄えられているのが備蓄米です。

この備蓄米の制度は、1993年の「平成の米騒動」をきっかけに1995年に開始。当時はタイ米や中国産の米などを輸入し対策しました。

政府は収穫前(6月末くらいまで)に生産者に契約し、主食米の平均的な価格で買い取っています。この備蓄米の量がなぜ100万トンかといえば、例えば10年に1度の不作、もしくは不作が2年連続起きたとしても対応できる量だということです。

こうした量の備蓄米は普段、リスク分散という意味で全国各地に保管場所があり、民間業者の倉庫や施設などに保管しています。

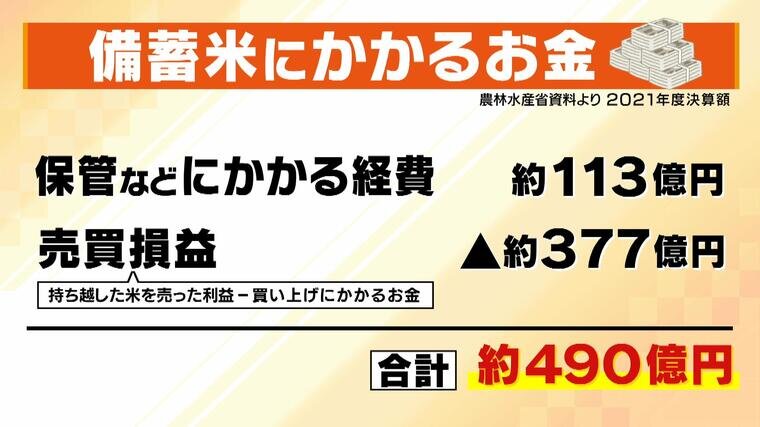

年間490億の費用がかかる備蓄米 有事の際に放出

備蓄米の維持管理には“結構なお金”がかかります。農林水産省の資料(2021年決算額)によりますと、保管などにかかる経費は年間約113億円。また、農家から米を買って、5年が経過したら飼料用として売ります。買い上げる価格より安く売るため、損が出ます。この売買損益約377億円を含めると、合計で年間約490億円かかることになります。これは税金から支出されていて、490億円をかけて備蓄しておくべきかどうかなどは、過去に議論されてきました。

過去に備蓄米を主食用として供給した例があります。2003年には米の不作が原因で一部供給されました。2011年に東日本大震災が発生した際には米がなくなり、4万トン程度が放出されました。そして2016年に熊本地震が発生した際にも放出されました。お金はかかりますが、有事の際のセーフティーネットという位置づけになっています。

放出で「米の価格が急激に下がる可能性」を政府は懸念か

現在、“米が品薄”となる中、大阪府の吉村洋文知事は「ひっ迫しているのであれば米を眠らせておく必要はない」として、国に備蓄米の放出を求めました。一方、坂本哲志農林水産大臣は放出に慎重な姿勢を見せています。

米は民間流通が基本で、政府が備蓄米をどっと出してしまうと、需要供給や価格に大きな影響が出ることが懸念されていて、今は一時的に米の値段が急激に上がってますが、備蓄米を放出してしまうと価格が急激に下がる可能性があり、米農家が大ダメージを受けるという側面もあるということです。そのため、簡単に備蓄米は出せないという政府側の主張があります。

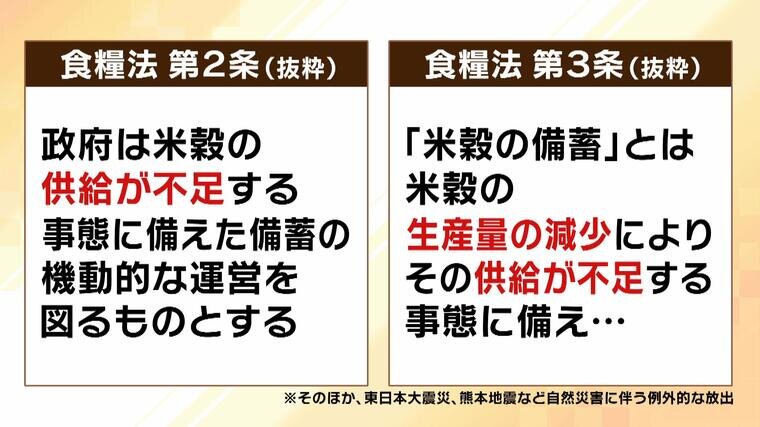

農業経済学者の小川真如氏は「生産が減っておらず自然災害もない中で備蓄米を出すとなると、食糧法の解釈が変わってくる」と指摘。食糧法第2条で『政府は米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を図るものとする』とする一方、食糧法第3条では『「米穀の備蓄」とは米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え…』となっています。法のポイントは「供給が不足」や「生産量の減少」で、今回は生産量が不足していないため“当てはまらない”状況です。

米農家に打撃を与えない程度に、混乱が起きない程度に備蓄米を放出するというのは、様々な意見がありますが、都市部だけでなく地方も含め全体に供給しないといけないとなると、このハンドリングが政府としても非常に難しいのではないかとも言われています。

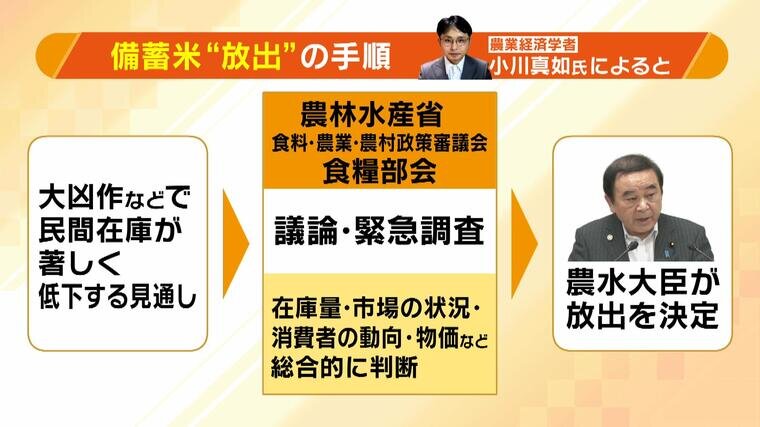

では、もしこの備蓄米が放出されるとしたらどんな手順になるのか。大凶作などで民間在庫が著しく低下する見通しとなれば、農林水産省は部会を開き、その市場の状況などに合わせて最終的に農林水産大臣が放出を決定するという流れです。農林水産省によりますと、有事の際は2~3日で供給ができるということです。

“米不足”に備えるポイントは?

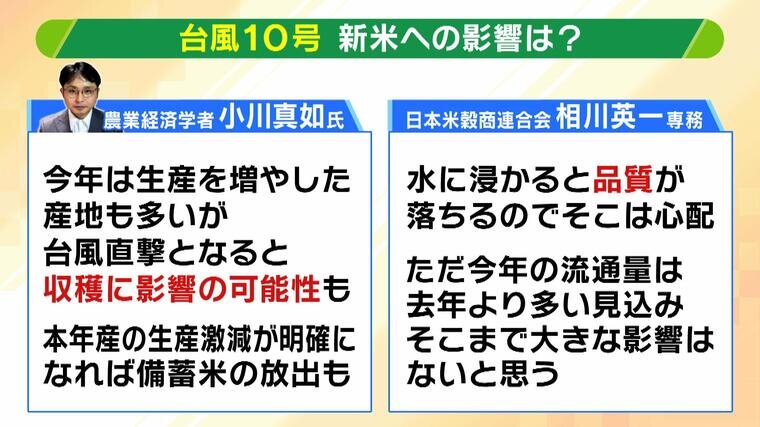

そして、台風10号の新米への影響についてです。8月29日までの取材で、小川氏は「今年は生産を増やした産地も多いが、台風直撃となると収穫に影響の可能性も。本年度の生産激減が引き起こされて明確になれば、もしかしたら備蓄米の放出も」という見解を示しています。日本米穀商連合会の相川英一専務は「今ある稲穂が水に浸かると品質が落ちるので、そこは心配。ただ今年の流通量は去年より多い見込み。そこまで大きな影響はないと思う」と話していました。

大阪府の吉村知事も、9月中には供給が安定するという話があるとして、必要以上に買い込むことはしないでほしいということを呼びかけています。

最後に、“米不足”に備えるポイントについてです。小川氏は、近年では都市部に人口が集中し、農家との繋がりがない人が増えているとしたうえで、普段から“スーパー以外の買い物先”を構築しておくことがポイントだとしています。農家とのつながり、直接購入の術など、自分が米を買えるルートをいくつか持っておくというのも大切だということです。

2024年09月03日(火)現在の情報です