2024年01月11日(木)公開

地震被害は『家の形』でも変わる「四角いと均等に揺れる。歪な所に揺れは集中...そこの強度を上げているかどうか大事」専門家が解説

解説

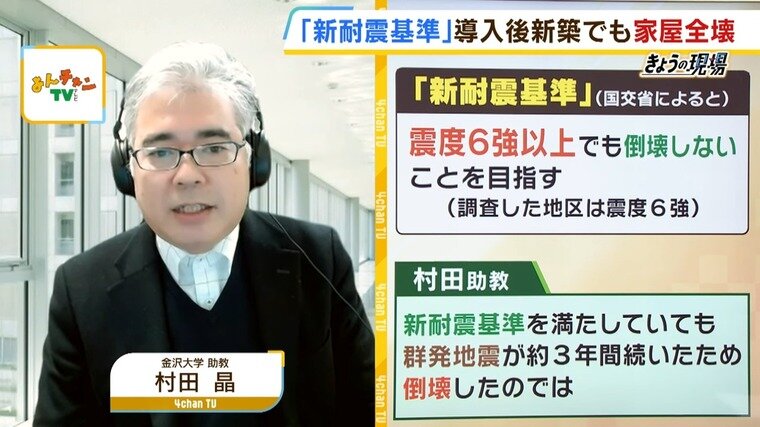

能登半島地震で被害が大きかった石川県珠洲市正院町では、住宅100軒のうち約40軒が全壊、その半数にあたる20軒は1981年の新耐震基準導入後に建てられたとみられるということです。「震度6強以上の地震でも倒壊しない」とされる新基準の住宅でも全壊したのはなぜなのでしょうか。珠洲市の調査も行ったという金沢大学・地震工学研究室の村田晶助教は、この地区では去年5月に震度6強、その前年にも震度6弱の地震があったとして「積み重ねにより建物の疲労があった」と分析します。そして村田助教は、耐震基準は時期によって何度か改定されているため、いつ新築したのかや改築時に構造の補強をしているかによっても違いがあり、建物の形や地盤の柔らかさなどによっても被害の大きさは変わると解説。「四角い形が一番均等に揺れるのでいい。歪なところに揺れが集中する。そこの強度を上げているかどうかが大事」と話します。(2024年1月9日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

◎村田晶:金沢大学助教 地震工学研究室所属 珠洲市の地震で倒壊した家屋の現場調査を行った

――金沢大学地震工学研究室の村田晶助教は、珠洲市正院町で家屋の現地調査を行いました。木造家屋約100棟中40棟ほどが全壊。うち半数の20棟が1981年の新耐震基準の『導入後』に新築・改築されたとみられます。【新耐震基準は国交省によると震度6強以上で倒壊しない】とされますが、調査した場所は震度6強の揺れでした、どうして倒壊したのでしょう。

(金沢大学 村田晶氏) 「群発地震が約3年間続いたため倒壊したのではないか」今までの積み重ねです、昨年5月5日この地区では震度6強の揺れを受けています。その前年も割と大きい震度6弱がありました。また昨年の震度6強と、今回の震度6強は同じ数字ですが、だいぶ質が違う揺れになり、「揺れの質が違う」のも一つの要因です。

新耐震基準は1981年、40年も前の話になりますので、その後何度か基準改定しています。大きな基準改定として2000年の改定があり、それ以降に新築された建物については、倒れていた建物の10数メートルぐらい隣の場所でも、『軽微な被害でとどまっております』ので、現行の基準が全然充足していない、という状況でないこともご理解ください。

ご自身の家が1981年以降に新築で建った建物か、改築した建物かですこし状況が違います。改築の際に構造的な補強をしっかりしたか、していないか、注意して確認していただければと思います。珠洲市では前回の地震から7か月しか経っていないので、補修することに関しても、とりあえず応急補修しかできていない方がほとんどで、7割方はまだ補修が間に合っていなかった。そういった意味では、とりあえずの補強で今回の揺れは耐えられなかったっていうのが実際のところかなと思います。

家の形が複雑であるほど、いびつに揺れが集中する

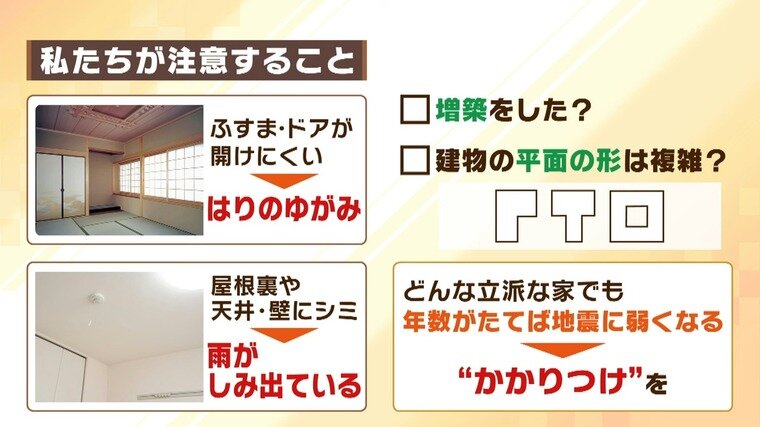

――あとは、過去に増築したことありますか。その場合建物を上から見て、形が複雑になっていませんかというポイントもあります。

(金沢大学 村田晶氏)建物の形は、四角い形が一番均等に揺れますのでいいんです。形が複雑であればあるほど、形がいびつなところに必ず揺れが集中しますので、そういったようなところをしっかりと強度を上げた状態にしているかどうか、大事になってくるわけです。

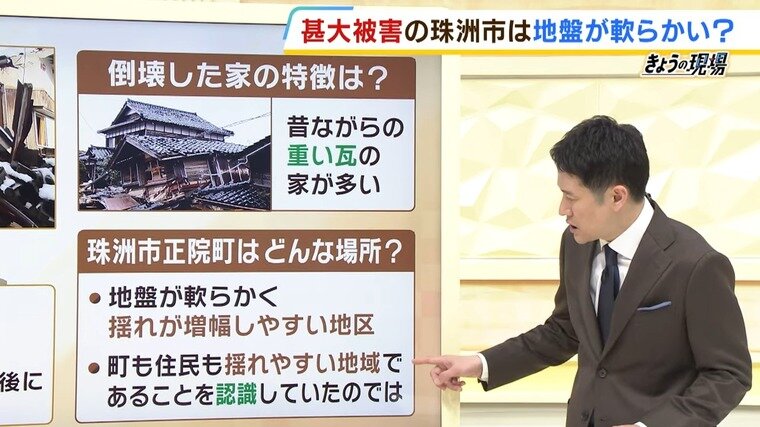

――もうひとつ指摘されているのは、この土地は地盤が柔らかく揺れが増幅しやすい地区だという点です。

――もうひとつ指摘されているのは、この土地は地盤が柔らかく揺れが増幅しやすい地区だという点です。

(金沢大学 村田晶氏) 地盤の柔らかいところは一般的に揺れが増幅します。また、地震はガタガタっていう早い揺れと、ゆっくりした揺れが混在してるんですが、ゆっくりした揺れは柔らかい地盤で増幅して、揺れが建物と共振を起こして、建物自体の揺れも増幅してしまう、そのため倒壊とか大破という形で被害を受けやすくなります。

――自分が住んでいる地域の地盤が緩い、柔らかいかは調べてわかるものですか。

(金沢大学 村田晶氏) わかります。一般的には例えば昔の地図と今の地図を見比べて、昔の土地利用がどうだったか、例えば川のそばで、流れていたところを河川改修をしてるとか、一般的に埋立地といったところは、最初から地盤は柔らかいと思います。「揺れやすさマップ」を各自治体が公表しているところがあります。国としては、『J-SIS』という国全体の揺れやすさを説明するようなサイトがありますので、皆さんも確認することができます。

【地震時等に危険】木造住宅の密集市街地は大阪が圧倒的1位

――こんなデータがあります。【地震時等に危険な木造住宅の密集市街地】全国のランキングで、1位が大阪府(895ha)2位神奈川県(301ha)3位京都府(220ha)4位兵庫県(190ha)となっています。

圧倒的に大阪に木造建物が多い、建物が密集して道路が狭く公園が少ないので大規模な火災になる危険性が高い、我々はこういうところに住んでいることを認識しておかないといけません。

――普段からの家のチェックとして、『ふすま、ドアが開けにくくなった⇒梁の歪みがあるかもしれません』 『屋根裏や天井、壁にシミ⇒雨がしみ出している可能性』などがあります。

(金沢大学 村田晶氏) 長いこと住んでいますと、風雨によって徐々に建物が劣化することはご存じだと思いますが、定期的に気にしながら見ていることが大事です。注文住宅で建てたときには、業者の人が定期的に「ここ大丈夫ですか」とか聞かれるかと思うんです。

でも建売住宅とか中古住宅を買われた際は、そういった業者は最初はいない。住宅を定期的に見ていただく「かかりつけ」の工務店などがやっぱり必要、ということで「かかりつけが必要」と指摘させていただきました。

2024年01月11日(木)現在の情報です