2023年11月08日(水)公開

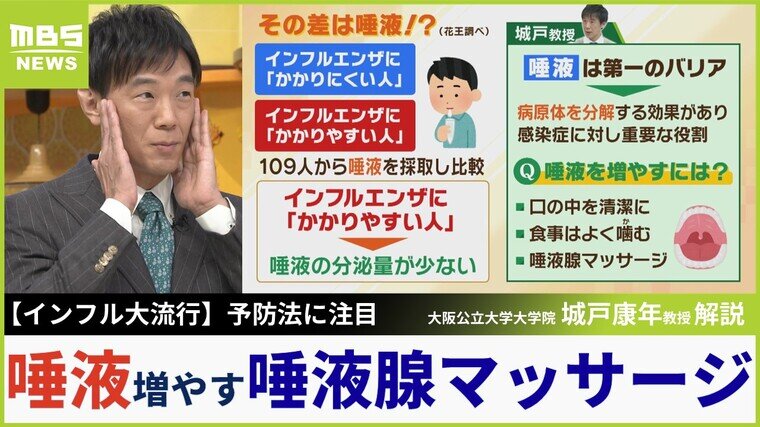

【インフル大流行】予防には『唾液』が重要「第一のバリア」として「虫歯・歯周病・肺炎などからも守る唾液」を増やす『唾液腺マッサージ』専門家が解説

解説

季節性インフルエンザが大流行しています。国立感染症研究所によりますと、全国で報告された患者数が1医療機関あたり19.68人と10週連続で増加。近畿では兵庫県が全国で6番目に多い24.95人となっています。そんな中でインフルエンザ予防に「唾液」が注目されています。感染症学が専門の大阪公立大学大学院・城戸康年教授によりますと、唾液は『第一のバリア』と呼ばれ、「虫歯・歯周病・感染症・肺炎などからも唾液が守っている」ということです。その唾液を増やす方法として、口の中を清潔に、食事はよく噛むといった基本のほか、『唾液腺マッサージ』についても城戸教授に教えていただきました。(2023年11月8日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

◎城戸康年:大阪公立大学大学院・教授 専門は感染症学・寄生虫学 コロナの治療薬開発や疫学調査に従事

――インフルエンザが、例年より2か月早く流行しています。8月あたりからグーッと伸びて10週連続で増加、先月23~29日時点で一医療機関当たり19.68人を記録しました。10人からが注意報レベルと言われていて、大きく上回っています。また、地域別で見てみますと、関西だと兵庫県が一番多く、一医療機関あたり24.95人となっています。

(城戸康年教授)この1年間を見てみると例年とは違います。夏の時点で大きく違うんです。流行がこれから始まるっていう目安の線があるんですが、例年だと夏の間は、目安よりぐっと下がるんです。今まではそうだったのに、今年は春以降落ちきらず、基本的に一年中ずっと流行レベルの上にあったんです。夏も感染者が多かった。

本来だったら12月を超えてぐっと伸びていたのだが、今年は8月から元々高い状態ですから、波が大きくなるわけです。ただこれが、「ピークが単に前にずれたもの」なのか、それとも「非常に大きな山になるのか」、あまり我々も経験したことがないので、どうなるかはなかなか予測が難しいと思います。

――一医療機関あたり19.68人からさらに増える可能性があるのですか。

(城戸康年教授)基本的には大きく増えると思います。去年は12人で済んだと思うんですが、コロナ前だと30人、多い年だと50人とかいうのが、流行った年と言われるんですが、今年はこのままいけば、それらを大きく超えて、過去最高とかいうこともあり得るんじゃないかな、というぐらい予測は難しい。

今年急増している理由は?

――どうして例年と違う状況になっていると考えられていますか。

(城戸康年教授)一言で言えば、コロナの影響だと思います。この3年間、基本的にはインフルエンザの人はみんながご存知の通りすごく少なかったです。非常に簡単に言うと、そのとき罹っていなかった分、今罹ってるとか。あとはインフルエンザのワクチンって、毎年前年の流行を見てワクチンの予想をするんですけど、過去世界でインフルエンザが流行らなかったので、その予測が難しかったんですね。ワクチンがどの程度有効性があるのかは、今後見ていかなければならない。どうして変わったかっていうのは、一言でいうとコロナのせいとしか思えないんですが、それを分解していくと、様々な要因が考えられます。

――元厚労省の豊田真由子さんは例年と違う増え方をどう見ていますか。

(元厚労省の豊田真由子氏)やっぱり「致し方ない」っていうことだと思うんです。3年間インフルがほとんど流行っていないので、日本だけじゃなく世界的に免疫を持っていない。来たら広まっちゃうので、これがその誰かのせいとか、何か対策のせいとかではないので覚悟するしかない。

あと私、いろんな方に「流行っているので高齢者なんかは、また外出を控えた方がいいか」って聞かれるんです。そのとき思うのは、今老衰で亡くなる方がコロナ前の1.5倍に増えていて、いろんな原因があると思うんですけれど、一つには外出をみんなが自粛しちゃったことで体力低下して、免疫も落ちてっていうこともあるので、アドバイスとしては必要以上に萎縮してしまうのではなくて、ちゃんと外出をして、人とも会って、散歩もして、活動的に過ごすことで心身の健康も大事かなと思うので、怖がらせることではなくて、現実を受け止めつつ、何がいいか考えるのが大事と思います。

唾液腺マッサージなどで「第一のバリア」

――インフルエンザに対して、実は「唾液」が注目されています。風邪やウイルス性の病気の予防に唾液が「第一のバリア」と言われています。病原体を分解する効果、感染症に対して重要な役割を持っているとされます。

(城戸康年教授)口や喉は、常に外界に接してますから、我々が病原体にさらされる入口の一つですけれど、みんなが持っているバリアの一つが唾液です。その中には病原体をバラバラにする効果のものであったり、ワクチンで作ったような抗体というのが、唾液の中にも唾液様の抗体というのがたくさん含まれていて、それが病原体やウイルスをキャッチして、無力化するのに非常に重要だという役割があります。わかりやすいものだったら、虫歯とか歯周病といったものから、感染症・肺炎とかも唾液によって重要な役割で守られていると考えられています。

――その唾液を増やすにはどうするか。口の中を清潔にしておいてください。歯磨きを欠かさずしてください。食事はよく噛んでください。そして、唾液腺マッサージというのがあるんですね。

(城戸康年教授)顔の周りには唾液を出す器官があって、よく噛むことによって刺激されて唾液が出るんですが、それを元気にしてあげようという目的で、例えば耳の前あたりをマッサージしたり、あごの下をマッサージすると、唾液腺がよく出るよと一般的には言われています。

あの痛い「鼻にグリグリ」使わない検査も

――検査の仕方にも変化が出てきています。「鼻にグリグリ」する検査だけでなく、インフルエンザ検査で判定をAIに任せる時代がきているそうです。喉の奥を撮影し、気泡のようなものをAIが画像で分析して判定するということです。AI検査のメリットは、痛みが少ない、判定が数分、そして保険適用されます。

(城戸康年教授)精度75%以上と言われていますが、精度が75%以上というのは、通常の鼻でグリグリってやる抗原検査とほぼ同程度だといえます。AIは感染症の分野に限らず、これまで「見た目で判断」ということは、熟練の医師が経験によりできてきたことが、広くいろんな人ができるというメリットで、これから発展が期待されるところではあります。

一方で考えなければならないのは車の自動運転と同じで、今までは診断した医師が責任を持ってやっていたわけですが、今度は自己検査をした場合には、一体誰に責任があるのかという問題は考えなければならないし、もう一つはそこに保険適用と書いてありますけれど、それがこれまでの従来の安い検査と、新しい検査を入れたときに、ちゃんと価格に付加できるのかと。

今までと同じ保険診療の点数しかなければ、(医療機関は)原価として安い方にしか行かないので、新しいテクノロジーをどこに使ったらメリットがあるんだろうとかを考えていかなければならないです。例えば鼻のグリグリの検査で出なくても、

症状が出て、「早かったねと。多分明日すれば出てきたんでしょう」と、状況証拠で医師が考えて、薬を飲むに十分だという場合があります、皆さん経験されたことがあると思います。結局、検査は検査なんです。薬を飲むか飲まないか、判断は結局人間なのかなと。そこら辺は、AIと人間がどうやって付き合っていくかなというところかなと思います。

2023年11月08日(水)現在の情報です