2025年10月27日(月)公開

「電線に肉片が...」12歳の姉を奪った空襲 40人亡くなったのに"被害は軽微"と報じた新聞の責任

編集部セレクト

昔ながらの建物が立ち並ぶ京都西陣地区。この場所で80年前に7発もの爆弾が落ち、およそ40人が亡くなりました。当時、10歳だった男性は家が全壊し、姉を失いました。「電線に着物と肉が引っかかっていた…」深い悲しみを感じながらも空襲のすさまじさが男性の脳裏に今でも焼きついています。当時、この空襲を「軽微だ」と報じたメディア。空襲がなかったといわれる京都の街で起きたことを伝える新たな動きを取材しました。

「電線に着物と肉片が…」 住み慣れた街に広がった凄惨な光景

昔ながらの建物が立ち並ぶ京都西陣地区。80年前、ここで空襲があったことは、あまり知られていません。

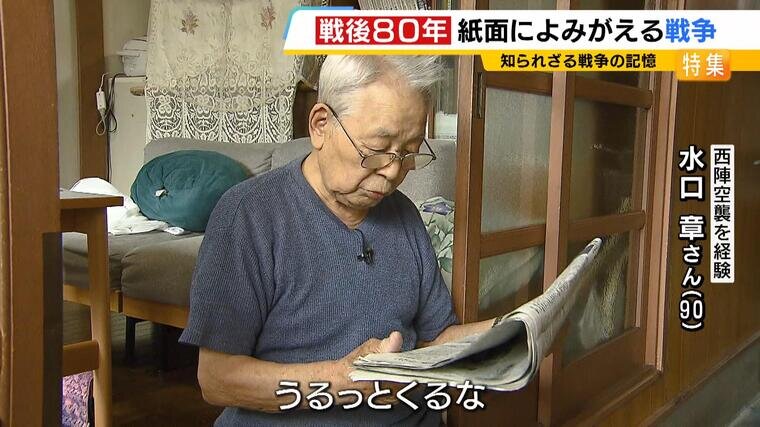

水口章さん(90)。当時を知る数少ない生き証人のひとりです。

水口さんが空襲にあったのは10歳だった1945年。当時、小学4年生だった水口さんは、学校での授業も戦争一色に染まっていたといいます。

(水口さん)「『撃ちてし止まむ』とか『鬼畜米英』とか。習う歌も軍国調で、『加藤隼戦闘隊』とか。今思うと、戦意を高揚させられていたと」

日が経つにつれ戦況は厳しくなります。食べ物も少なくなり、友達はどんどん田舎へ疎開していきました。自分も友達と一緒に行きたいと両親に頼みましたが、叶いませんでした。

1945年6月26日、どんよりと曇った昼時。近くの家に住む男性が出征することになり、町の人が外に集まり見送りをしていました。そこに突然、爆弾が落ちました。

「後ろの方で下駄はいて、バンザイバンザイ言うてた時に、ひゅうっと。あとは土煙。吹き飛ばされたのか、まわりにおされたのかわからないけれど、近くの建物の中に入っていた」

水口さんは、奇跡的に無傷でした。

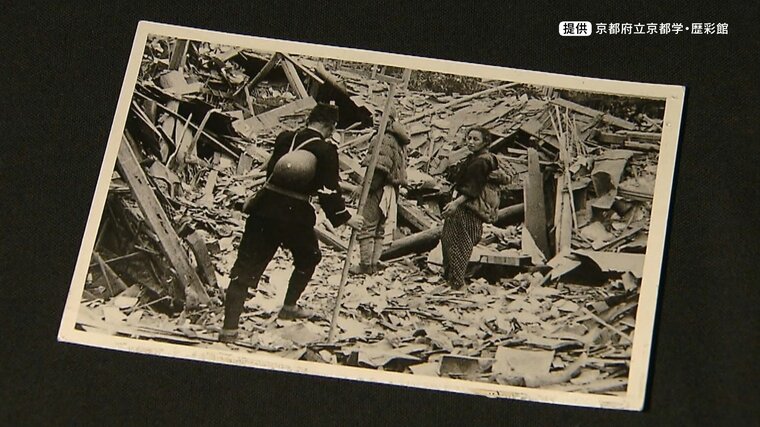

京都市によりますと、このとき、西陣地区の400m四方の範囲に7発もの爆弾が落ち、そのうち5つが爆発。40人余りが死亡。300戸以上の家屋が倒壊し、多くの建物がガレキの山と化しました。

「電線にね、着るものがひっかかっていた。それには引っ付いているものがありますわな。…肉片ですわね」

空襲で家は倒壊…妹の子守をしていた姉は帰らぬ人に 弟は頭がい骨が陥没

水口さんの自宅のそばにも爆弾が落ち、家は全壊。水口さんは6人家族で、当時兄は出征していて、父親は不在でした。家には水口さんの母親と2つ年上の姉、妹と弟の4人がいましたが、妹の子守をしていた姉が倒壊した家の下敷きになり亡くなりました。勉強熱心で、女学校に入学したばかりだった姉。水口さんにとっては突然のことに実感がわかず、涙も出なかったといいます。当時のことはあまり鮮明に思い出せないと語る一方で、母親のがっくりとした様子は記憶に残っています。

「母親が『トシコ(姉)はあかんかった 亡くなったわ』って。でも実際見てへんからわからへんもん。対面もなかった。お骨だけや」

妹は少し傷ついただけで無事でした。爆弾の「ひゅー」っという音を聞いた姉が、とっさに妹を縁側の下に放り込んだおかげだったのではないかといいます。

当時同じく家にいた5歳下の弟が、頭蓋骨がへこむ大けがを負い、母親はガラスの破片などが体に刺さりましたが、一命を取りとめました。

「母親はよくお腹の上をさしながら『コロコロしているな、触ってみ~』と言っていました。触ってみると、ガラスの様な何かがお腹の中にあった」

傷が治った後も母親の体にはガラスの破片が残ったままでした。

空襲から2か月足らずで終戦を迎えました。

「(気づいたら)終わっていたね。6月26日から2か月あらへん、50日。ほっとしたという実感もない。なんか、何も考えられへんかったんやろうな。グラマンがばーっと空を飛んでいるのを見ているくらいやったね」

住む家を失い、親戚を頼りながら暮らしていた水口さん。このときの空襲で40人以上が亡くなっていたと知ったのは、大人になった後でした。

「爆弾くそくらえの意気」「被害は軽微」紙面に残された戦果の『誇張』

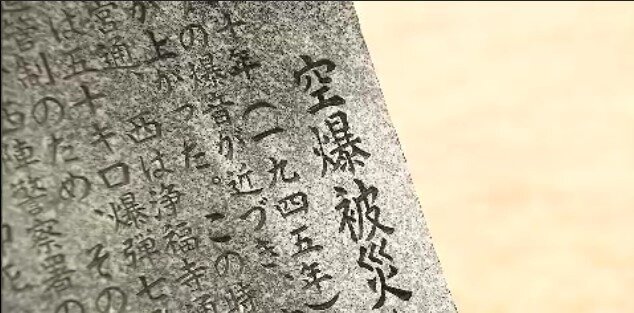

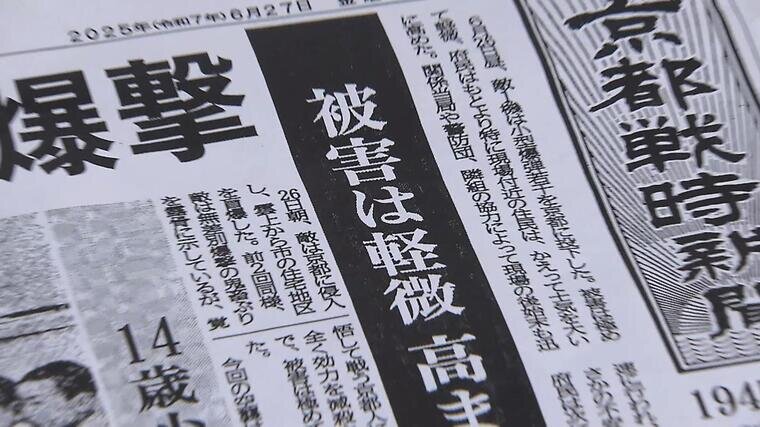

前身の新聞を含め、およそ150年の歴史がある京都新聞社。水口さんが被災した西陣空襲について伝えた当時の記事が、データとして残されていました。しかし、記事には死者の数などは報じられていません。市民を鼓舞する見出しが躍ります。

「被災者の救助も速やかに進み現場に」「爆弾くそくらえの意気」

中でも目を引くのは、「被害は軽微」という文言。当時のメディアは戦意高揚のために、被害を小さく伝えたり、戦果を誇張して伝える報道を行っていたのです。

京都新聞社では、戦後80年の節目に「京都戦時新聞」という特集紙面に取り組み始めました。太平洋戦争の開戦から終戦直後までおよそ4年間の当時の新聞を現代語訳し、再編成したものです。

真珠湾攻撃を「未曽有の大成功」と華々しく報じる記事や、「茶摘みは軍国歌で」「みんなで工夫して防空壕をつくりましょう」などと市民に呼び掛ける記事など、戦争の経験者が少なくなる中で、当時の紙面を通じて戦争時代をリアルに体験してもらう狙いです。

「茶摘みは軍国歌で」と推奨する記事や、祇園祭が中止になったという記事も出てきます。中には、「みんなで工夫して防空壕をつくりましょう」という特集紙面も。

大伯父は特攻隊員の和菓子店主「出撃の時は写真持って突っ込んだ」

記事の中には、特攻で戦死した青年を実名でたたえるものもありました。

1945年3月25日の記事には、京都出身の今西太一さんが「特攻勇士」として取り上げられていました。

京都市下京区で明治期から続く和菓子店「今西軒」。4代目店主の今西正蔵さんの大伯父にあたるのが、記事に書かれていた特攻隊員、太一さんです。記事の掲載にあたり、太一さんの名前を出していいかどうかの確認や、家に伝わるエピソードなどを記者が聞き取ります。

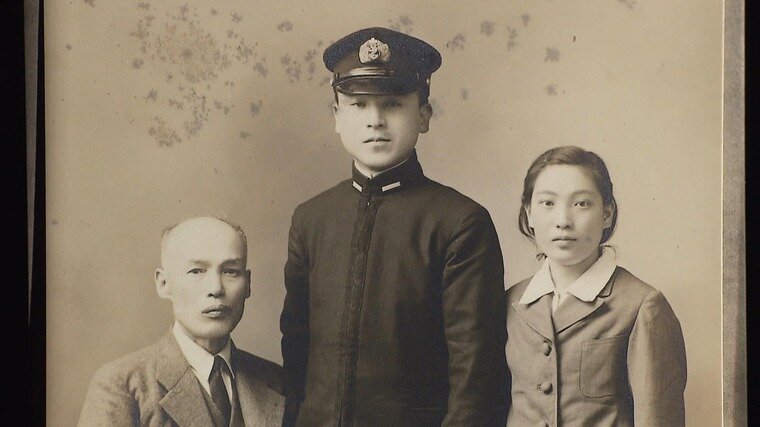

(今西正蔵さん)「これが作戦直前に最後に帰省されたときの写真になります 出撃の時に同じ写真をはって突っ込んでいった。誰も笑っていないですもんね。なんとなくわかったんでしょうね」

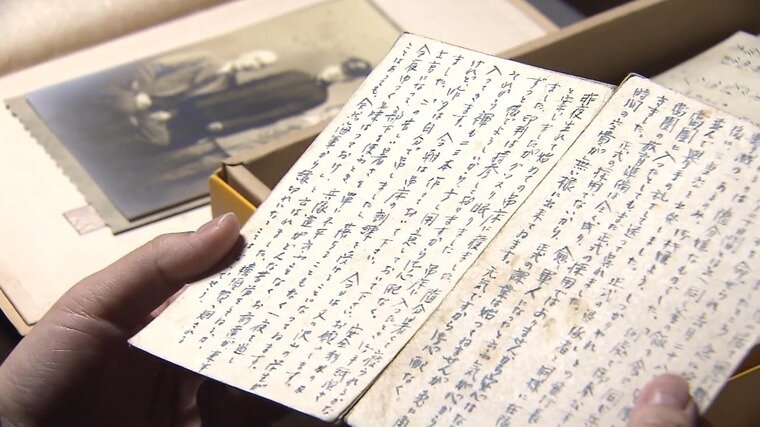

太一さんは特攻兵器「回天」の搭乗員でした。魚雷に乗り込んで操縦し敵艦に体当たりする、いわゆる「人間魚雷」です。出撃すれば、生還は望めません。残されていた手紙には、家族を思う気持ちが綴られていました。

(*手紙より抜粋)

「おばあさんは元気ですか 昨夜ふみちゃん(妹)と一緒に夢に出ましたので」「お昼はご飯のかわりに善哉です。ふみちゃんにも食べさせてあげたかった」

入隊前は慶応義塾大学の学生だった太一さん。将来は国際貿易の仕事に就きたいと、勉強に励んでいたといいます。しかし、アメリカの艦船に突撃し、25歳で戦死しました。

当時の太一さんの気持ちに、正蔵さんは思いを馳せます。

(今西正蔵さん)「そら死にたくないでしょう、本当は死にたくないでしょ。生きたいですよ、やりたいこともいっぱいあるし、結婚もしたかったみたいなんですよね。学生の時から勉強してきた。仕事も、大活躍したかったんやと思うんですね」

当時は書かれなかった「特攻勇士」の素顔。こうした証言は戦時新聞と連動させて、一般紙面で記事にして、背景を掘り下げます。

「被害は軽微」だったのか…当時の記事を見て体験者は「何を言うてはるんかな」

西陣空襲の記事も、再編成することになりました。記事を担当する京都新聞の宇都記者は、こう語ります。

京都新聞 宇都記者

「亡くなっている人の数が書いていないというのは驚きです」

「報道機関として新聞が大きな役割を果たしていた中で、地元紙が伝えなかったために、被害が正しく伝わっていなかった。その責任があるんじゃないかと」

この日、宇都記者は水口さんの元を訪ねました。現代語訳した当時の「西陣空襲」の記事を見てもらい、改めて証言を取材するためです。

当時の記事を現代版にした見出しは、「京都3度目爆撃」。「被害は軽微、高まる住民士気」というもの。記事を見た水口さんは、当時の凄惨な光景と、記事の描かれ方とのギャップに疑問を感じずにはいられませんでした。

「何を言うてはるんかなと。納得いかん面もあるわね。人間が50人近く亡くなってそれで軽微なんかと。今やったら、事故なんかで、ばーっと(報道が)でるわいな」

一方で、「それが戦時下だった」とも振り返ります。

「当時は、そういう報道をしなければいかんかったんだろうなと」

こうした聞き取りから、現代版の記事も作成していきます。

紙面を見た男性の目に涙…そして平和への思い

今年8月、京都新聞の記者は再び水口さんの元を訪れました。完成した紙面を渡すためです。

西陣空襲の被害を「軽微」と伝えた戦時下の記事を現代語訳した紙面の隣には、「京都新聞は空襲を隠ぺいした」と題して、実際の被害と報道内容を照らし合わせる大きな記事が掲載されました。

水口さんへのインタビューも、実際の被害を伝える証言として掲載されました。

「なんか、うるっとくるな。あんまり思い出したくないことまでね。しかしこれが現実やったから仕方がないわな」

当時の報道を振り返り、水口さんはこう語ります。

「(当時の報道に)みんな騙された。でもそれは仕方のないことだったと思うねん、僕は。(本当のことと)同じように言っていたら、すぐに手をあげなあかん」

さらにおよそ1年終戦が早ければ「西陣空襲」も無かったのではないかと振り返ります。

「1年ほど前に手をあげていたら、ナガサキ、ヒロシマというものはなかったし、おまけに京都の空爆もなかった。そういうことだと思うんよ」

戦争遂行に加担した報道が起こした悲劇を繰り返さない。そのためには、ひとりひとりが過去をしっかりと知る必要があります。

(水口さん)「こういう事実があったと知ってもらうのが第一。その次には、誰かこれを知らない人、若い方たちに知らせてほしい。心配なのは、今後の日本の平和。僕らが死ぬまでは平和やろうと思う、あと3年4年はね。がんばってや。みなさんががんばってくれないとね」

取材を終えて

「80年前」というと、私の親が生まれるよりもはるか前。どこか遠い昔の時代のことのように思えます。しかし水口さんが語る80年前の出来事は昨日のことのように生々しく鮮明で、戦争がそれほど強烈で悲惨な体験だったのだと思い知らされました。また、お話を伺う中で、この先の時代が平和であり続けるのか、何度も心配されていた水口さん。戦争を知る方々はどんどん少なくなっていきます。

また、当時のメディアは、戦果の誇張を報じただけではなく、人々の生活様式や心持も「こうあるべき」という美徳を示し、縛っていきました。今ほど複数のメディアがない時代で、国民はこうした報道になびかざるをえなかったのではないかと感じました。未来の平和をつくるためにメディアとしてできることは何か。記者人生を通じて向き合い続けねばならない課題だと感じています。

2025年10月27日(月)現在の情報です