2025年09月26日(金)公開

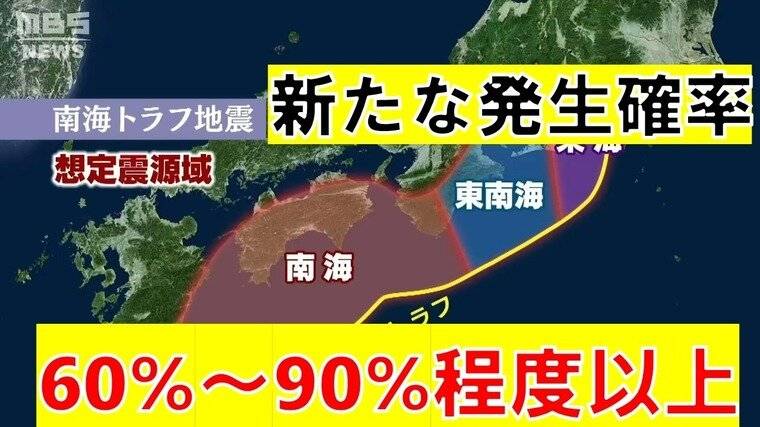

【解説】南海トラフ地震の発生確率「60~90%程度以上」に見直し 80%程度からナゼ変わった? 専門家は「大きな地震が起きる可能性は少しずつですが高まっています」

編集部セレクト

今後30年以内の発生確率が「80%程度」とされてきた南海トラフ地震。ところが、きょう9月26日、政府の地震調査委員会が、その発表確率を「60%~90%程度以上」とする新たな発表をしました。「90%程度以上」とは、「94.5%以上」を示します。「80%程度」から上下ともに幅のある確率に変更した理由とは。

南海トラフ地震は周期的に発生するという前提で算出したのが「80%程度」

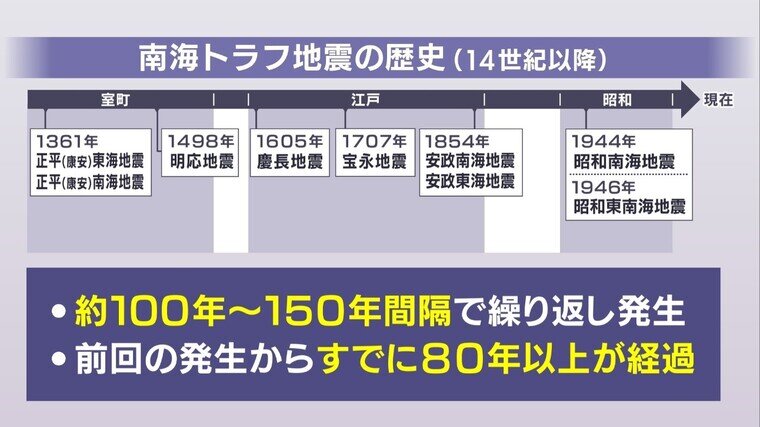

南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきました。たとえば、江戸時代に発生した南海トラフ地震である「慶長地震(1605年)」と「宝永地震(1707年)」の間は102年で、同じく「宝永地震」と「安政地震(1854年)」までは148年、そして「安政地震」と「昭和(東南海・南海)地震(1944・46年)」は90~92年となっています。

このように周期的に発生するため、「時間予測モデル」などを用いて発生確率を算出してきました。「時間予測モデル」が用いるデータは、過去に南海トラフ地震が発生した間隔と隆起量で、▽地震を起こすひずみの蓄積は一定▽地震が起きた時のひずみの解放は、地震の規模によって異なる▽発生間隔は前の地震の規模に比例するという前提に立つものです。

このような算出方法を用いてきょう26日まで発表されてきたのが、今後30年以内の発生確率です。2014年に「70%程度」と発表され、2018年に「70~80%」に上昇、そして今年1月には「80%程度」と発表していました。

根拠となる「隆起量」データの見直し

では、根拠となるデータの1つ「隆起量」とは何か?時間予測モデルは、前に起きた地震の隆起量が大きい(つまりは地震が大きい)と、次に起きる地震までの期間が長くなり、隆起量が小さい場合は次の地震までの期間が短くなるという法則です。南海トラフ地震は周期的に発生していて、高知県室戸市の室津港では地震により隆起した高さ(隆起量)を記録した史料が残され、時間予測モデルに用いられています。その隆起量は、宝永地震で1.8m、安政地震で1.2m、昭和地震で1.15mとのデータを採用していました。

今回の大きな変更ポイントの1つは、室津港の隆起量データの見直しです。新たな研究論文が発表されたことなどから、▽史料の記録や解釈を再検討、▽隆起量データの不確実性を表すこと、つまりは「データに幅を持たせる」ことにしました。

これにより、平均値は宝永地震で1.83m、安政地震では1.13m、昭和(南海)地震では1.02mとしました。そして、標準偏差が、宝永地震で0.51m、安政地震で0.52m、昭和地震で0.06mと判断。たとえば、宝永地震の隆起量は、1.83mの±0.51mほどの誤差がある可能性が高いとして計算することにしたのです。

発生確率計算モデルの見直し

もう1つの変更は、用いる発生確率計算モデルの見直しです。たとえば、「時間予測モデル」ではひずみの蓄積は一定としていましたが、▽地震を起こすひずみの蓄積が一定ではなく、はらつきがある▽地震が起きた時のひずみの解放は、地震の規模によって異なる▽発生間隔は前の地震の規模に比例するがばらつきもあることを考慮した「すべり量依存BPTモデル」という新たな計算モデルを採用することになりました。

数値(隆起量)に幅を持たせ、さらには算出方法も見直すなどした結果、地震発生確率に幅が出た。これが、地震発生確率「80%程度」→「60%~90%程度以上」となった要因です。

状況が変わったわけではない

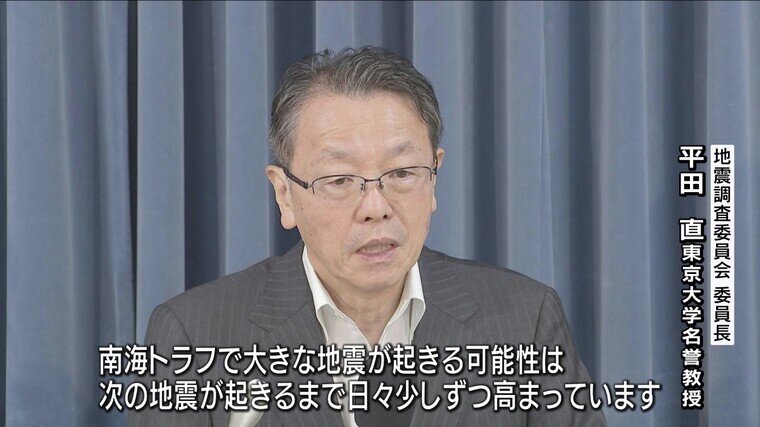

記者会見で、国の地震調査委員会の会長を務める東京大学の平田直名誉教授は、「南海トラフで大きな地震が起きる可能性は、次の地震が起きるまで日々少しずつですが高まっています。下がることはありません」と、強調しました。

また、地震の長期評価を行っている地震調査研究推進本部は、30年以内の地震発生確率は、南海トラフ地震のような海溝型地震の場合、26%以上が最も高い「3ランク」と分類してて、いずれにしても発生確率が高いことに変わりはないとして、引き続き備えを進めるよう呼びかけています。

新たな研究知見と計算方法によって、きょう26日、南海トラフ地震の30年発生確率が変更となりました。気をつけないといけないことは、今回の発表は、史料の解釈と計算方法の見直しによるもので、南海トラフの状況が変わったのではないということです。「60%~90%程度以上」との数値を見て、60%に“下がった”と受け取ることも90%程度以上に“上がった”と捉えることのいずれも誤りです。刻一刻と南海トラフ地震発生に近づいている状況は、きのう25日もきょう26日も同じです。

最新の科学的知見を反映することは重要です。正確性を求めるには多様な条件を考慮せねばならず、不確実性を伴います。そして、不確実性を数値化した場合、さらに分かりづらい結果となります。そもそも「時間予測モデル」の30年発生確率は、「70%程度」→「70~80%」→「80%程度」と変遷してきました。そして、南海トラフ地震は周期的に発生することが分かっているからこそ、“その時”は確実に近づいています。「いずれ、必ず起きるもの」と数字を捉え、備えを進めることが重要です。

文 福本晋悟

MBS報道情報局 災害・気象デスク。おもに津波避難に関する課題をテーマに取材。西日本豪雨や能登半島地震などの被災地取材も経験。人と防災未来センター特別研究調査員。神戸学院大学非常勤講師。

2025年09月26日(金)現在の情報です