2025年08月13日(水)公開

「南九州への米軍上陸を叩く」関西の飛行場から特攻機の計画か?観光名所の下に眠る『巨大地下壕』 終戦間際の突貫工事は何のため?【戦後80年 戦争遺跡】

編集部セレクト

奈良県の観光名所「屯鶴峯」(どんづるぼう)の下に「巨大な地下壕」が残されていました。誰が何のために掘ったのか…防衛省の資料と旧日本兵の証言から“知られざる戦争遺跡”に迫りました。戦後80年、地元に残る戦争の痕を後世に伝えようとする人たちがいます。

陸軍の巨大地下壕 中に入ると…

奈良県香芝市。大阪府との境にある山の中腹に白い岩肌が露出している場所があります。その正体は火山活動によって堆積した火砕流や火山灰。まるで「鶴」が「屯」(たむろ)しているように見えることから「屯鶴峯」(どんづるぼう)と呼ばれる観光名所となっています。

この下に巨大な戦争遺跡が眠っていることはあまり知られていません。

地元で教師をしていた田中正志さん(66)。その戦争遺跡を語り継ぐ活動をしています。

田中さんの案内でうっそうとした獣道を登っていくと、ぽっかりとあいた暗い入り口が現れました。

(NPO「屯鶴峯地下壕を考える会」田中正志さん)「ここは戦争末期に陸軍が作った地下壕です」

観光名所の下に残されていたのは「陸軍の巨大地下壕」です。中へと入ってみると岩盤がむき出しとなった真っ暗な空間が続いていて、トンネルが縦・横にいくつも入り組んだ複雑な構造となっています。

(田中正志さん)「(Q外に比べて気温が低いですね?)風が通るので、20℃台くらいになるのでは。(高さは)2m50cmから3mを超えるところもあります」

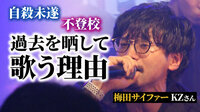

地下壕には掘られた当時の痕跡が、生々しく残されていました。

(田中正志さん)「ダイナマイトの穴です。結構これは深いんです。60センチ~70センチあると思います」

(田中正志さん)「つるはしの痕です。当時の労働者がどんな姿で働いていたか想像できる。頭の上に振り上げて、向こうにたたいていたんだろうなと」

全長2km近くに及ぶトンネル

取材に基づいて地下壕の全体像を再現したところ、東西2つに分かれていて、合わせると全長2キロ近くに及びます。東側のトンネルは、京都大学防災研究所が1970年ごろ~2010年ごろ、地震予知のために地殻変動の観測所として使っていました。

一方で西側のトンネルがあるのは私有地で、地元の人以外に存在は知られていませんでしたが、約35年前に田中さんらが「再発見」し、調査を進めてきました。

(田中正志さん)「びっくりしましたね。こんなものがそのまま残っていて、体が震えるかと思いました。近畿でもこんな地下壕はそう残っていないですし、比較的安全に中をみることができる。非常に価値があると思います」

戦闘指令所として…わずか3か月で行われた工事

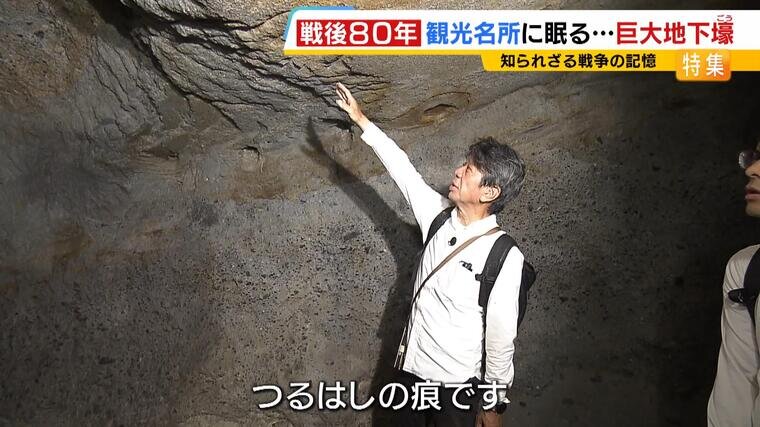

巨大地下壕はなぜ掘られたのか。防衛省に当時の資料が残されています。

【防衛省に残された資料】「航空総軍命令。屯鶴峯地下施設ヲ促進スル」

アメリカ軍が沖縄に上陸し、日本での本土決戦が間近に迫っていた終戦間際。この地下壕は陸軍が秘密裏に大阪の大正(八尾)飛行場に指示を出す「戦闘指令所」として掘られたと考えられています。

(田中正志さん)「今度は南九州にアメリカ軍が上陸してくる。上陸するときを叩こうということで、関西にある飛行場を使って、そこから特攻機を飛ばそうとしていた。そのときに指令を出すのがこの地下壕だったと考えていい」

陸軍が穴を掘り始めたのは1945年6月。地下壕の工事は8月の終戦までのわずか3か月で行われました。

工事関係者の証言「昼夜兼行で3交代だった」

取材を進めると、この突貫工事を指揮した旧日本兵の証言が残されていることが分かりました。

生駒市に住む77歳の田中寛治さん。地下壕の調査をする中で、当時、工事に関わった男性の証言を記録していました。

【1992年の映像より 田中寛治さん撮影】

「発破かけて導火線が1mくらいですかね」

旧日本兵の伊藤文三さん(当時68)。見習い将校として部隊を指揮していたといいます。

【1992年の映像より 田中寛治さん撮影】

(伊藤文三さん)「(Q労働時間は?)昼夜兼行でね。3交代だったと思います。(Q24時間仕事しているわけですね?)そうですね」「だから3か月でできたんですね」

過酷な工事に従事した兵士の中には朝鮮半島から徴兵された人たちも大勢いたといいます。

【1992年の映像より 田中寛治さん撮影】

(伊藤文三さん)「(Q朝鮮半島出身者の年齢は?)21か22くらいでね、ほとんどが妻帯者。同じような集落から来ているんです。名字も同じような方ばかり。(Q何人くらいいた?)3分の1くらい。(Q300人中100人くらい?)はい」

撮影した田中寛治さんは当時の苦労に思いを馳せます。

(田中寛治さん)「3か月くらいの間にあれだけのものを掘れるというのはびっくりしました。中で掘った土の量も相当なもの。つらい作業だったでしょうね」

当時の記録は付近の小学校にも

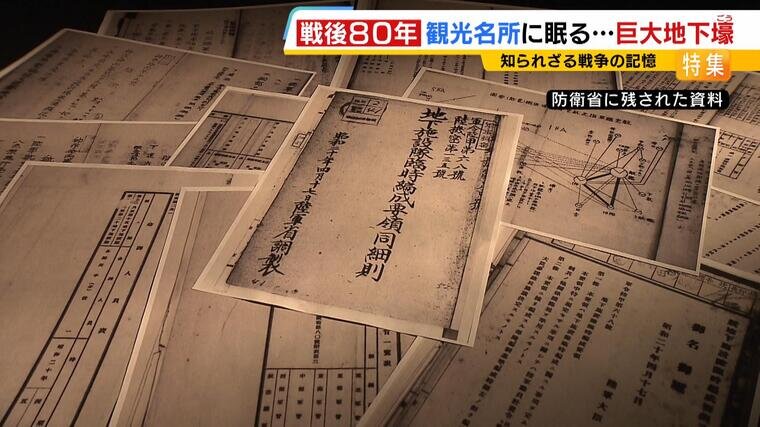

工事の影響は周辺住民たちにも及びました。屯鶴峯から約2キロ離れた地元の小学校には当時の記録が残されています。

(香芝市立二上小学校 澤田和智校長)「(1945年)6月18日、軍隊宿舎として本校舎を転用につき、児童を移すということで、それぞれの教場が書いてあるという記述が残っています」

地下壕を掘るために集められた兵士たちは、小学校に寝泊りしました。そのため子どもたちは、近くの神社や寺に分かれて授業を受けることになりました。

(澤田和智校長)「子どもたちがいろんな場所に分かれて学んだり、生活しないといけないことを考えると、やはり不安や寂しい思いをしていたのではないかなと考えますね」

物資も少ない中で行われた突貫工事。本来は天井や壁をコンクリートで固める予定でしたが、完成することなく終戦を迎え、実際に使われることはありませんでした。

「生の戦争遺跡をみることがこれから大事」

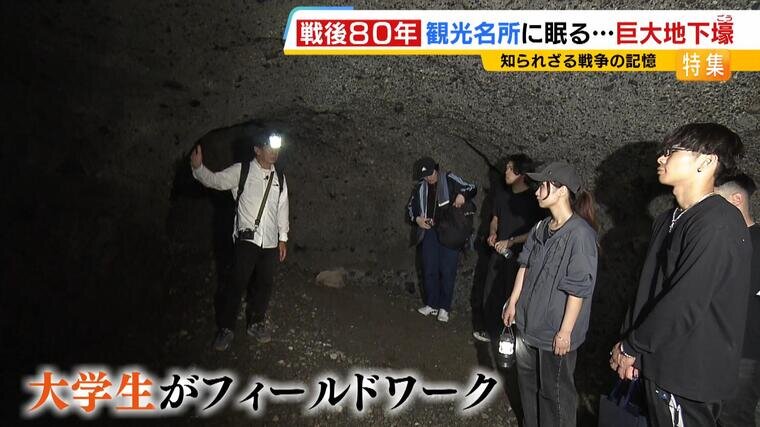

今年6月。地下壕について語り継ぐ活動をしている田中正志さんの案内で、地元の大学生がフィールドワークに訪れました。

(帝塚山大学3年生)「地元にも戦争の遺跡があって驚きました」

(帝塚山大学3年生)「高いところにつるはしの痕があって、昔の方々が大変だったんだろうなと思いました」

田中さんは今後も若い世代にこの場所を知ってもらいたいと話します。

(田中正志さん)「(戦争を直接知る)証言者がいなくなっていくので、生の戦争遺跡をみていくことがこれから大事になっていくし、人が働いたあとを通して、息吹も含めて感じて取れる場所だと考えているので、これからも大事に伝えていきたいと考えています」

2025年08月13日(水)現在の情報です