2025年08月19日(火)公開

【何歳まで働きますか?】年齢重ねるほど「お金以外」の意味を重視するシニアが多い?一方で「仕組みの不十分さ」や「シニアの先入観」が就労のハードルに

解説

いま、働く高齢者が増えています。総務省の去年の調査では、65歳~69歳の2人に1人以上、70歳~74歳の3人に1人以上が働いているという結果が出ています。そんな中、お金のためだけではない「生きがい就労」という働き方が注目されています。 少子高齢化で今後ますます労働力としても期待される「シニア世代」。働くことは健康寿命にどう影響するのか、高齢者と就労についてニッセイ基礎研究所・前田展弘氏への取材を含めてまとめました。

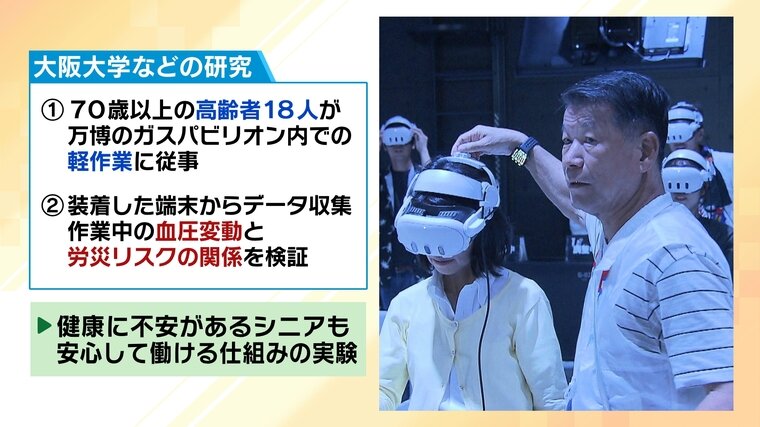

万博で高齢者の「就労」と「健康状態への影響」を調査する実験

大阪・関西万博で現在、大阪大学などの研究が行われていて、70歳以上の高齢者18人が、万博のガスパビリオン内で客の案内や忘れ物の確認などの軽作業に従事しています。

この18人は端末を腕に装着していて、血圧や脈拍などのデータを収集。作業中の血圧変動と労災リスクの関係を検証しています。健康に不安があるシニアも安心して働ける仕組みの実験となっているということです。

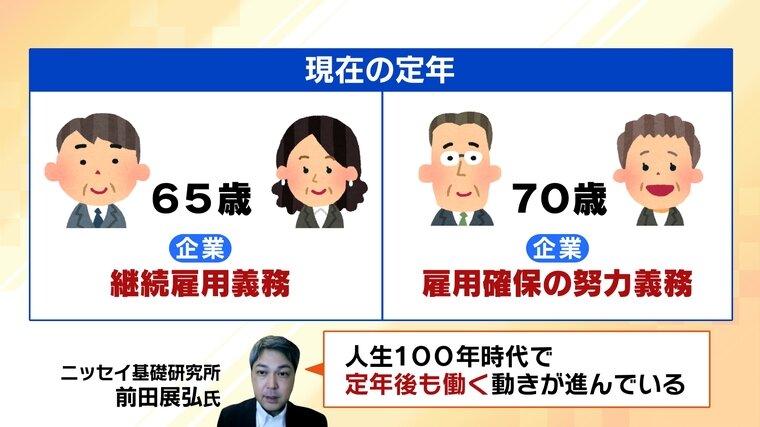

ではシニア就労について見ていきます。国の制度として、現在の定年である65歳まで企業は雇用の継続の義務を負っていて、70歳までは企業は雇用確保の努力義務があります。

今回取材したニッセイ基礎研究所の前田展弘氏は、人生100年時代で定年後も働く動きが進んでいると話します。

高齢者は働かないと“もったいない”!?

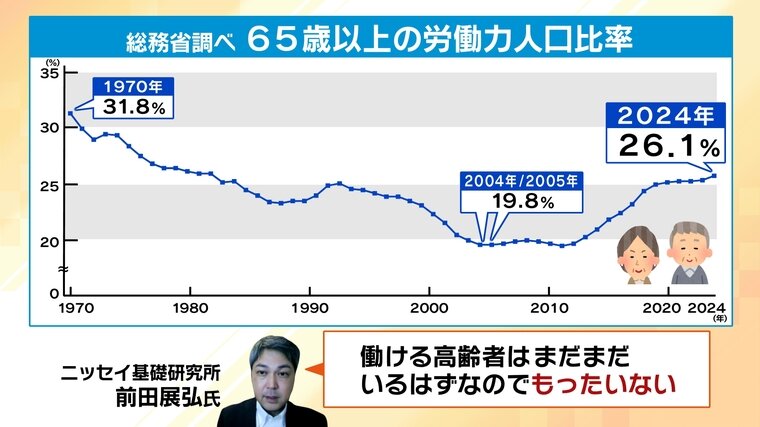

総務省が調査した1970年から2024年までの「65歳以上の労働力人口比率」を見てみると、グラフがU字型になっています。1970年代は65歳以上でも働いている方が31.8%いました。当時は自営業や農業などの1次産業に従事していた人が多く、そもそも定年という概念があまりなかったということです。

その後、会社員が多くなり、定年制度があることで右肩下がりでしたが、最近は国も就労を促進していて、2024年は26.1%の人が65歳以上でも働いています。

これについて前田氏は、「働ける高齢者はまだまだいるはずなので、もったいない」と話します。なぜ前田氏は「もったいない」と話すのか?実は高齢者が働くことには次のようなメリットがあるようです。

■社会や企業のメリット

・労働力不足の解消

・社会保障の負担軽減

・必要な時間に短時間でもOK

■シニア自身のメリット

・貯蓄や年金以外に収入ができる

・社会とのつながり、生きがいや楽しみ

・体や精神の健康に良い

働く理由…年齢を重ねるごとにお金以外の意味を重視

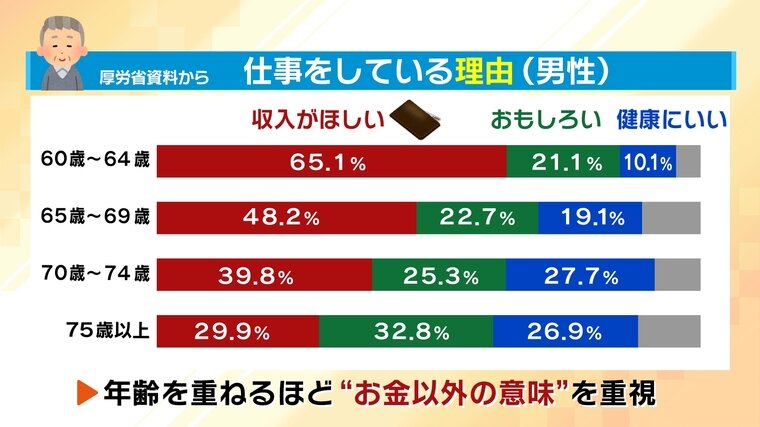

厚生労働省の資料によると、60歳~64歳の男性が仕事をしている理由は「収入がほしい」が65.1%となっています。しかし、それ以降の年齢を見ていくと65歳以降、だんだん「収入」と回答する人の割合が減っていき、「おもしろい」や「健康にいい」という理由が増えています。年齢を重ねるほど、お金以外の意味を重視しているということです。

実際、万博で軽作業に従事していた高齢者に話を聞くと、「いろんな方にお会いできるし、何かしないといけないというのがいい」「疲れというよりはむしろ楽しさ。楽しみと充実感がある」といった声が聞かれました。

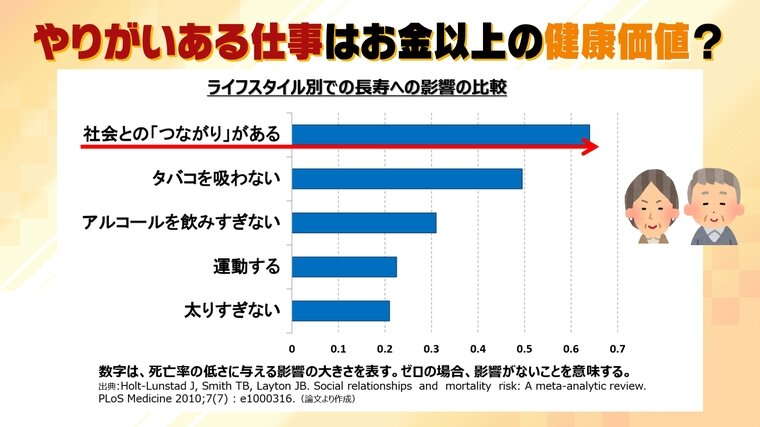

やりがいのある仕事はお金以上の健康価値があるというのは、データにも表れています。ライフスタイル別での長寿への影響の比較をしたアメリカの研究によると、健康のためにタバコを吸わない、運動する、太りすぎないということよりも、「社会とのつながりがある」ことが健康的に良いという結果が出ているということです。

「制度の不十分さ」と「気持ち」が就労のハードルに

一方で、シニア就労におけるハードルもあります。前田氏によると、まず仕組みの面では、単純作業が多くやりがいを感じられる魅力的な仕事が少ない点があります。雇用側から見ると、短時間労働のマネジメントが難しく、マッチングの仕組みが不十分だということも問題として挙げられます。

高齢者と一口に言っても、さまざまな層に分けられます。ハイキャリアの人は民間派遣などの取り組みがあり、生活困窮者などにはハローワークでのマッチングがありますが、元会社員などの中間層についてはマッチングの仕組みが不十分で、ここを重点的に取り組む必要があると前田氏は指摘します。

気持ちの面の課題もあります。まずシニア世代の人々も仕事に対する“食わず嫌い”があるそうです。この仕事はできない、面白くなさそう、などの先入観をなくしていかなければ就労になかなか繋がらないということです。

社会全体の視点で見ると、シニアに対する年齢による偏見も。特に日本では、年齢を見て採用するほか、「高齢者は健康が…」などといった偏見もあるため、こうした問題を少しずつ改善していかなければならないと前田氏は指摘します。

シニア就労促進のための3要素

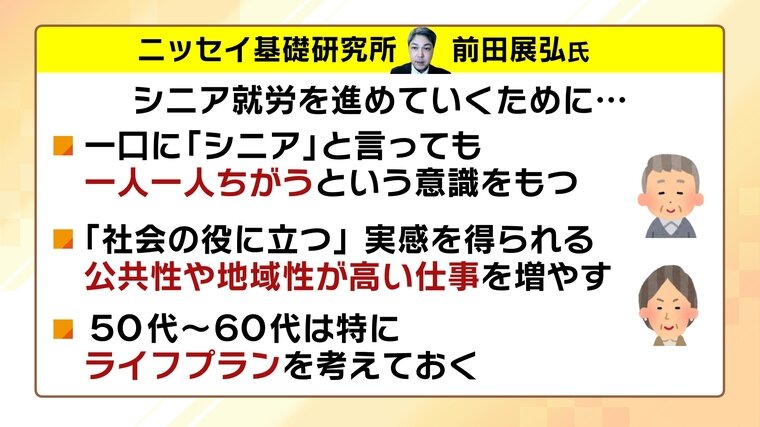

前田氏が挙げるシニア就労を進めていくための3つのポイントを見ていきます。

■一口に「シニア」と言っても一人一人ちがうという意識をもつ…個性や能力などの違いにあわせたマッチングをしていく

■「社会の役に立つ」実感を得られる、公共性や地域性が高い仕事を増やす

■50代~60代は特にライフプランを考えておく

神戸学院大学・現代社会学部教授の行政学者・中野雅至氏は、次のような見解を述べています。

(中野雅至氏)「日本は何となく70歳までを重点に置いた雇用確保で、それ以降の就労はあまり考えていない。能力で言うと、年齢とともに体力は落ちるけど、判断能力など加齢とともに上がる能力もあるので、それをきちんとデータを取って客観的に分析をする。高齢者のほうが『本当はこれくらい給料もらってもいいのでは』ということがありますが、60歳を超えたら賃金を抑えてしまうので、逆差別みたいに実はなっています」

若いうちからライフプランを考えておくことで、シニア世代になった時の働き方の準備となるかもしれません。

2025年08月19日(火)現在の情報です