2025年07月15日(火)公開

参院選2025 物価高・コメ・子育て・年金... 各候補が打ち出す政策は? MBSが独自アンケートで徹底詳報【⑤兵庫選挙区】

参議院選挙2025

7月20日(日)に投開票が行われる参院選について、MBSでは各候補者の訴えを紹介するため、独自にアンケートを行いました。各候補者からの回答全文を掲載し、徹底詳報します。5回目は、注目の兵庫選挙区です。

Q1 物価高について、どのような対策を実現していきますか?

自民・加田裕之さん

給付→消費税減税→生産性向上のための投資減税

経済は生き物であるので、給付の次に消費税減税を進めて、中長期的には、生産人口減少に対応すべく、省力化、ICT化、DX化を推進するための投資減税や補助金をより強化し、物価上昇を上回る賃上げを実現していく。

時限的な消費税減税や低所得者層への給付が直近の対策にはなりますが、中長期的には物価高を上回る賃金上昇、持続的な実質賃金のUPが根本的な物価高対策であります。大企業と中小企業では上昇率に差があり、中小企業でも物価高を上回る賃金上昇を持続的に実現する為に、生産性向上補助金のさらなる拡充や労働分配率向上を実現させることが重要です。

公明・高橋光男さん

所得税減税(控除のさらなる引き上げ)と生活応援給付

共産・金田峰生さん

第一は、消費税減税(廃止をめざし、ただちに一律5%への減税)。

第二は、物価高に負けない賃上げ、物価にふさわしく上がる年金に。最大のカナメは、中小企業への賃上げ直接支援と、大企業の内部留保課税などで賃上げに回す仕組みをつくること。

第三は、物価高騰による医療・介護の経営危機・提供基盤の崩壊を食い止め、ケア労働者の賃上げをはかる緊急措置をおこなう。暮らしの予算が圧迫される一方、軍事費は8.7兆円までここ数年で急膨張している。暮らしを押しつぶす大軍拡をやめ、財界・大企業優先をただし、国民の暮らし最優先の政治へと改革をすすめる。

国民・多田ひとみさん

「名目賃金の上昇だけでなく、物価上昇を上回る実質賃金の改善」が重要とし、 中小企業支援や賃上げ促進策 を通じて、家計の“感じる豊かさ”を取り戻す構想を持っています。

加えて所得税の基礎控除を178万円に引き上げ、消費税を一律5%にする。

れいわ・米村明美さん

消費税の段階的な廃止、少なくとも一律5%への減税が必要。同時に、国内供給力の強化、特に中小企業の支援、大企業への累進課税を強化することで、物価高を抑制し、経済の安定化を図ります。

参政・藤原誠也さん

消費税とガソリン税の廃止で物価の引き下げを目指します。そして国民負担率35%を上限にして、個人と企業の負担を軽減し、需要と供給を促して経済成長を図ります。そうする事で賃上げや設備投資が出来る環境をつくる必要があります。

社民・来住文男さん

消費減税。少なくとも食料品は税率ゼロにすべき。

N党・立花孝志さん

物価高への対策は、一時的な給付金ではなく、国民の可処分所得を恒常的に増やす政策こそが本質的な解決策であると考える。NHK党は、消費税率の5%への引き下げ、社会保険料の削減、基礎控除の拡充を通じて、国民の手取りを着実に増やす政策を実現する。

また、電気・ガス・医療・介護などの公的価格については、既得権的な構造や補助金依存を見直し、競争原理と価格透明性を導入することでコストの抑制を図る。賃金が上がらず物価だけが上がる現状を転換し、負担を減らし自由を増やす経済構造への移行を目指す。

諸派・浦木健吾さん

食料・エネルギー自給率向上と減税。特に消費税はゼロ。

諸派・高橋秀彰さん

まずは減税で、使えるお金を増やし、減税がかなわなければ、輸出還付金を輸出企業と同様、すべての事業者に還付する新しい制度を導入し、賃金収入の上昇につなげる。

Q2 現在のコメ問題について、どのような政策を実現していきますか?

自民・加田裕之さん

米価の安定化を図るとともに、休耕田、放棄田などを活用するための助成金などの施策で生産の根本を見直す

公明・高橋光男さん

コメの安定供給を確保するため、コメを増産。

農家の所得向上に向けて生産性を向上させるため、農地の大規模化・集約化、担い手の育成支援、スマート農業や高温に強い品種の導入を推進。

維新・吉平敏孝さん

コメの生産を1.5倍化し、海外輸出も展開させる。

共産・金田峰生さん

米の価格急騰は、長年の自民党農政に責任がある。自公政権は、農家に減反・減産を押し付け、民主党政権が創設した所得補償制度を廃止して農家の所得を奪い、米農家の激減をもたらした。ミニマム・アクセス米として77万トンの輸入を20年間続けてきた。石破政権はこれらの自民党農政への反省がない。いまやるべきは、①コメ増産と安定供給を保障する政治への転換、②農家への所得補償と価格保障で基幹産業としてふさわしく農業の再生を図る、③農産物の輸入自由化路線をやめ食料自給率向上(早期に50%台回復、さらに引き上げ)を緊急の政策とすることなどである。

国民・多田ひとみさん

農家所得の保護・担い手確保策

農家戸数は1970年の466万戸から2020年には70万戸と激減し、担い手の高齢化も進行中。

このままでは「生産の危機」が訪れ、国内供給自体がさらに不安定に。

そのため農家の所得補償や、若手農業者の育成支援(施設整備や資金支援など)を強化し、米作り継続を後押しします。

れいわ・米村明美さん

生産者への所得補償を徹底し、持続可能な農業を支援するとともに、消費者には適正かつ手頃な価格でのコメの供給を保証する政策を推進します。

参政・藤原誠也さん

参政党の提案の一つが一次産業従事者の一部公務員化です。高齢化と後継者不足は深刻で、兼業農家公務員の適用を緩和し、農作業などの状況に合わせた柔軟な対応とする事で人材不足を補います。

これまで通り民間で続けるという方については、個別の価格保証などにより収入を安定化する事で、新規就農や農業が持続できる環境をつくる必要があります。

社民・来住文男さん

従来の農業政策の誤りが可視化した結果と考える。

食料自給率を上げることを目標に、生産者の戸別所得補償を復活させるべき。

N党・立花孝志さん

コメの価格変動や需給調整を行政介入で固定化するのではなく、市場メカニズムを活用した自由な流通と生産調整に転換すべきである。補助金政策や生産調整は、農業の担い手の自由を奪い、経営判断の硬直化を招いている。企業参入や輸出支援で競争力を高めるべきである。

みらい・前田実咲さん

コメのトレーサビリティの強化による在庫の可視化

諸派・浦木健吾さん

減反政策の転換。

諸派・高橋秀彰さん

まず、備蓄米による、市場への政府の不当介入をやめ、農家の所得を減らさせない。

担い手がいないことが問題なので、今ある生産能力を維持、拡大するために、日本の農地の4割を占める中山間地にも行き渡る、再生産を可能にする補助として、1反につき3万円の基礎支払いを行う。さらに米、麦、大豆に関しては、アメリカと同様の価格支持政策を導入し、所得を保証する。財源は税収の上振れ分を優先的に使う。

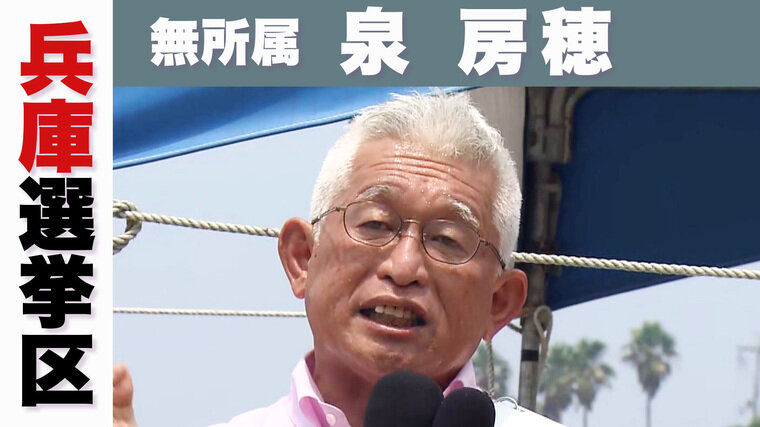

無所属・泉房穂さん

減反政策の見直し

Q3 若者や子育て・教育について、どのような政策を実現していきますか?

自民・加田裕之さん

出産後に安心して子育てができる環境づくりが最優先である。また、不妊治療における年齢制限の撤廃の検討や、子育てには地方の方が有利だという声もあるが、東京一極集中において、その中でも財源豊かな自治体は子育てに対する支援がかなり手厚いので、全国で政府として子育て予算に関しては手厚く支援すべきです。

公明・高橋光男さん

学校給食、授業料、教材費の無償化など、教育費の負担軽減

維新・吉平敏孝さん

大学まで教育費の無償化。

共産・金田峰生さん

「大学まで無償の国」をめざし、教育費を大幅に軽減する。教育の無償化は、国際人権規約に明記された基本的な人権であり、世界が目指すべき目標。家庭の経済力に左右されず教育を受けられる社会こそ、子どもと若者の未来を支え、社会を豊かにする。日本の教育予算の水準は世界最低水準となっている。教育予算を抜本的に拡充し、学費値下げ、給食費無償化、教職員の増員などの施策をすすめ、教育条件を改善する。大学・専門学校の授業料をすみやかに半額にし、段階的に無償化する。現在の奨学金利用者の半数(75万人)に返済不要の奨学金を毎月「自宅通学4万円、自宅外8万円」支給する制度をつくり、拡充する。入学金制度をなくす。

物価高騰のもと、消費税減税、賃上げと労働時間短縮をすすめ、働く人の自由な時間を増やすこと、非正規ワーカーへの差別をなくす、ジェンダー平等をすすめ、女性に家事、育児を押し付ける不平等をなくすなど、生きにくい社会を変えることが必要。国連子どもの権利委員会から「過度に競争的な教育システム」と勧告されている現状をあらため、子どもの人権を尊重し、豊かな成長を保障する教育条件の整備、子どもの貧困をなくし、教育をうける権利を保障することなどが必要。

若者の力が発揮できるように、政治・選挙活動の自由、個人の尊重をすすめる。被選挙権の年齢を引き下げ、若者の政治・選挙活動の自由を拡大すること、高校生の政治・選挙活動の制限をなくし、自由を拡大すること、学校、職場など、あらゆる場面でハラスメントをなくし、ジェンダー平等をめざすことなどが重要と考える。

国民・多田ひとみさん

「対話型の若者政策」:対話を政治の基礎とし、意見を制度設計に反映。

実務経験を活かした若年キャリア支援:地元企業や行政との連携を強化。

子育て・教育の両面からのバックアップ:幼児教育から進学支援まで、家計と教育機会を支える。

れいわ・米村明美さん

全ての子どもに対して月3万円の一律支給を目指します。学ぶ意欲のある学生には、大学院まで無償で学べる機会を提供し、奨学金制度については抜本的な見直しを行い、徳政令を含めた負担軽減策を講じます。

参政・藤原誠也さん

0歳から15歳までの子供一人につき月10万円の教育給付金の支給を提案しています。実現することで生活に余裕ができ、子供と過ごす時間を確保できたり、家族で色んな事が体験できたりといったメリットがあります。予算は一人当たり1800万円程です。未来への投資と考えれば十分に価値があると思っており、無駄な予算の削減と教育国債の発行を財源として考えています。

社民・来住文男さん

少子化や教育格差・子どもの貧困など諸問題の根本は、不安定雇用の増大による保護者の経済的貧困にある。

非正規雇用の入口規制をして、希望の持てる社会を実現する。

N党・立花孝志さん

教育や子育てに対しては、給付型支援の拡大ではなく、税と社会保険料の削減を通じて家庭の手取りを増やし、各家庭が自由に選べる環境を整えることが本質的支援であると考える。国が一律の制度を押し付けるのではなく、家庭や地域の多様な価値観や選択を尊重する仕組みへの転換を目指す。

みらい・前田実咲さん

年少扶養控除をさらに強化した形の子育て減税(子どもの数に応じた所得税率の減税)、プッシュ型支援など

諸派・浦木健吾さん

減税。

諸派・高橋秀彰さん

中小規模の農家、林業家、漁業家の支援を行うことで、中小規模からでも就業できるんだという流れを作り、村の担い手として定住を促進。二世帯、三世帯での同一地域内での居住に対し、住宅の新築補助や、税の減免処置など、子育てのしやすい環境に対し手厚く補助することで、人口の増大に繋げる。

無・泉房穂さん

明石市で実現した政策(子育て5つの無料化、養育費の立替など)を国でも実現

Q4 介護・福祉・医療に関して、どのような政策を実現していきますか?

自民・加田裕之さん

介護について、要介護度が上がると介護保険の利用上限額が上がるが、それに伴い自己負担額も増えるので、これを見直すことも必要だと思います。

伊丹市の地域医療支援病院が年度内での診療休止を検討との報道もありました。医療を守りつつ適正な社会保障費にするために、賃金・物価の上昇に応じた医療従事者への対応や経営支援をするとともに、ムダな医療費の抑制策なども同時に検討すべきである。

公明・高橋光男さん

介護・保育等、社会保障を支える担い手の給料を全産業平均(月額38.6万円)まで引き上げることをめざし、段階的な取り組みを推進。

移動が困難な高齢者のために、オンライン診療や健康状態のモニタリング等による地域医療の提供体制の整備、介護施設や在宅介護における人手不足を補うための介護記録の電子化や介護センサーの導入等の取り組みを推進。

維新・吉平敏孝さん

社会保険料を下げ国民の負担を軽減する。

共産・金田峰生さん

介護の基盤崩壊をとめるために、削減された訪問介護への基本報酬を緊急に元に戻し(50億円)、国の介護保険負担割合引き上げ(10%・1.3兆円)、保険料・利用料の負担増にならないようにしながら、公的助成による介護・福祉職員の賃上げと労働条件の改善、事業所の経営再建、介護事業が消滅の危機にある自治体における事業継続への公的支援などをおこなう。

医療は、国の医療費抑制政策によって「病院の6割が赤字」「診療科や入院患者の受け入れを減らす」「救急医療は廃止」など深刻な危機に直面している。緊急に国費5千億円を投入し、診療報酬の基本部分を引き上げる。患者負担増にならないようにし、医療崩壊をとめ、医療従事者の賃上げをはかる。

国の責任で保育士の着実で継続的な賃上げと、職員配置基準の引き上げ、常勤職員の増員など、労働条件の改善をすすめる。

国民・多田ひとみさん

医療・介護の現場を支える人材確保と働き方改革

医療のデジタル化・DX推進

れいわ・米村明美さん

誰もが安心して介護サービスを利用できるように、高齢になっても生活を楽しめる社会を目指します。そのためには、介護従事者の待遇改善が不可欠。月給10万円アップなど労働環境を抜本的に保障することで、人材を確保し、質の高いサービスを提供できる体制を作ります。

参政・藤原誠也さん

医療に関しては、過剰な治療や投薬になっている部分を削減する事、予防医療にも注力する事で医療費の削減を図ります。介護・福祉では、深刻な人手不足と過酷な労働状況の待遇改善を図ることや、介護ロボットなどの開発も有効だと考えています。

社民・来住文男さん

介護や福祉・医療は誰もが必要な分野にもかかわらず、働く人の待遇が悪すぎることに大きな問題がある。

働く人たちが誇りを持って生活できる待遇の実現が必要。

N党・立花孝志さん

制度の持続可能性を重視し、応益負担の明確化、混合診療の全面解禁、民間保険との連携、延命措置等の支出見直しにより、医療・介護費用を合計20兆円規模で削減する。福祉制度は、過度に画一的な給付拡大をするといわゆる「真面目に働く人が損をする」という悪循環を招くことを前提に、一人ひとりが可能な範囲で主体的に生活を営めるよう支援の在り方を見直すことが重要である。支援が必要な人には的確な保障を行いつつ、できる限り多くの人が自分らしく自立して暮らせる環境づくりを目指す。

みらい・前田実咲さん

原則全世代3割負担かつ、エビデンスにもとづいて医療の効果により負担率を変動させる医療制度の改革

諸派・浦木健吾さん

国民の健康増進を図り、財源が足らない分は国債発行で補う。

諸派・高橋秀彰さん

予防医学を重点的に取り入れ、介護の必要な人数を減らしていく取り組みを行う。

高額医療費に関しては、国民負担を減らすことも、高額医療費の負担を軽減することも必要。まずは、民間の所得の向上がない限り、財源は国債で次元的に処置し、支払い余力が出てから、調整を行う。

無所属・泉房穂さん

明石市で実現した政策(高齢者・障害者・犯罪被害者などへの支援策)を国でも実現

Q5 年金問題について、どのような政策を実現していきますか?

自民・加田裕之さん

現在の給付水準は最低限維持すべきであり、これ以上負担は増やすべきではないと考えます。これまでの施策では不十分であると考えるので、運用面や保険料納付率を上昇させるなど抜本的な年金制度改革を行うことで、年金給付水準を上げるような努力をしなければなりません。

公明・高橋光男さん

すべての方に共通する基礎年金の給付水準を底上げ。

パート・アルバイトの方も、働く企業の規模にかかわらず厚生年金に加入できるよう、被用者保険のさらなる適用拡大を進め、保障を充実。

維新・吉平敏孝さん

年金は危機的状況、対応を協議する「社会保障国民会議」を設置すべき。

共産・金田峰生さん

高齢者も、現役世代も「減らない年金」にすることこそ、緊急に求められる。「マクロ経済スライド」など、年金を実質減額させる仕組みをただちに撤廃し、物価の値上がりや賃金の上昇に追いつかせる年金引き上げをおこなう。現在290兆円、給付5年分もため込んでいる年金積立金を計画的に給付の維持・拡充に充てる。高額所得者の保険料負担を頭打ちにする優遇を見直し、応分の負担を求める。現役労働者の賃金・待遇の抜本的改善など、年金の保険料収入と加入者を増やす対策をおこなう。低年金の底上げ、最低保障年金の導入など「頼れる年金」にするための改革をすすめる。

国民・多田ひとみさん

独立した検証機関(経済財政等将来推計委員会)を国会のもとに設置し、中長期シミュレーションや公平性のチェック機能を強化

就職氷河期世代に対し、年金受給権の確保を目的とした訴求的保険料納付特例の創設に取り組み、無年金・低年金リスクの構造的解消を図ります。

れいわ・米村明美さん

老後の生活を保障するための『最低保障年金』の導入を具体的に検討し、議論を進めます。また、現在大きく積み上がっている200兆円を超える年金積立金の一部を取り崩し、年金支給に充てることを提案します。

参政・藤原誠也さん

上記のような子育て政策により少子化に歯止めをかける事と、抽象的にはなりますが、しっかりと運用をする事です。

社民・来住文男さん

少なくとも最低保障年金月10万円を実現し、就職氷河期世代も老後に安心できるシステムづくり。

N党・立花孝志さん

若者や現役世代が支払い損をする現行の仕組みから抜本的な見直しが急務だ。将来世代の過重な保険料負担や、制度の持続性への不安を解消するため、年金制度をより柔軟で選択可能な仕組みに見直す必要がある。約300兆円にのぼる年金積立金の活用も視野に入れ、公的年金に最低保障を設けつつ、私的年金制度への段階的な移行を進める。現役世代の厚生年金保険料を1割削減し、企業負担分の賃金転嫁により手取りを増やすことで、若い世代の将来不安を軽減する。

みらい・前田実咲さん

その場しのぎの対策ではなく、50年後も利用可能な制度設計を考えるべきだと考える

諸派・浦木健吾さん

年金制度の構造上に問題があるので、制度自体の抜本的な見直しが必要。

諸派・高橋秀彰さん

アルバイト、パートの厚生年金の強制加入は、実質、雇用主、従業員双方の負担が増大し、支障が出ると考えられるため、即刻廃止すべき。

無所属・泉房穂さん

高齢者への総合的な生活支援策の充実化も図る

2025年07月15日(火)現在の情報です