2025年07月07日(月)公開

"地球沸騰時代"に警鐘!淀川から全国へ――船旅とウナギがつなぐ『シン・ジャポニズム』 Glocal SDGs全国大会 初開催

編集部セレクト

「このままでは、地球がもたない」――。気候変動や生物多様性の危機が問題とされる中、全国の環境の専門家や市民が琵琶湖と淀川に集まり、「水と命のつながり」を体感するエクスカーションや、分科会を通して、地球の未来への行動を語り合いました。船に乗って巨大な水門(閘門)を超える旅の中で見えた“地球沸騰”時代の課題と希望とは。

「小さなアクションの積み重ねが地球全体を変える」

「地球環境を考え、元に戻そう」――。そんな思いが込められた全国大会が、6月28日と29日の2日間、滋賀県の琵琶湖と大阪の淀川を舞台に初めて開催されました。

この大会は「いのち・ちきゅう・みらいプロジェクト」が、環境省、「三千年の未来会議」と共催するもので、地球温暖化や生物多様性の崩壊といったグローバルな問題を、それぞれの地域で“自分ごと”として捉え、行動につなげていくことを目的にした「Glocal SDGs全国大会」で、今回は第一回となります。

「グローカル」とは、“グローバル”と“ローカル”を組み合わせた言葉。主催者は「地域の小さなアクションの積み重ねが、地球全体を変える力になる」と語ります。

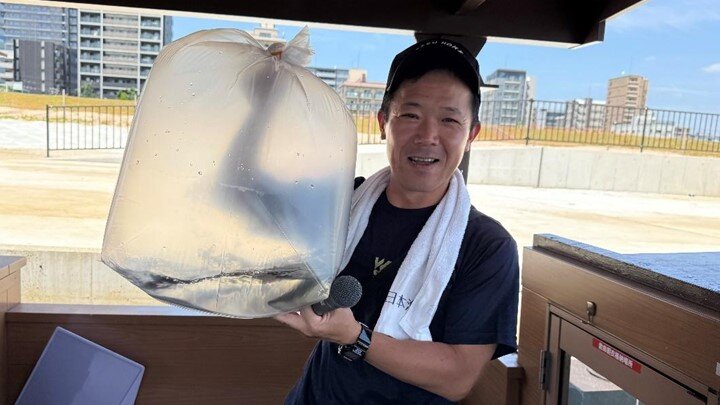

「あっという間の3時間」十三~枚方…淀川でニホンウナギを学ぶ

初日の淀川でのエクスカーションには、北海道から九州まで全国から約60人が参加。十三(じゅうそう)の船着き場から枚方(ひらかた)まで、淀川を船でゆったりと遡上しながら、海と川を回遊する象徴的なニホンウナギの生き方を通じて森・川・海のつながりを学ぶ体験が行われました。

漁師、学者、行政、業界連合会など多様な分野の専門家が船上で講義を行い、淀川でとれたニホンウナギを見たり、かつて淀川で盛んだった舟運(しゅううん)の歴史や、生態系の循環について語り合いました。

また、淀川だけではなく、ドローンを使った利根川の災害時の物資輸送プロジェクトや、たこ焼きを食べながら地球の生物多様性について考えるユニークな講義もあって、参加者からは「3時間があっという間だった」という感想も聞かれました。

「淀川大堰閘門」大阪湾~伏見間を舟運でつなぐ

今年4月に「淀川大堰閘門(こうもん)」の本格運用が始まったことで、「大阪湾から伏見まで」初めて舟運でつながることが可能となり、今回のエクスカーションが実現しました。(協力:国土交通省近畿地方整備局)

閘門とは上下流の水位差を調整して船を通す構造で、パナマ運河などで知られています。この閘門は観光としての地域活性だけでなく、災害時の物流手段としても注目されている重要な設備です。参加者は約30分かけて水門の中で水位が上がる様子を見学し、「文明と自然の共生」を体感しました。

離島移住の研究者「コミュニティが地球の負荷を減らす」

大会では夜に交流会も行われ、滋賀県や大阪府の自治体関係者や地域リーダーらも出席。2日目は分科会が開かれ、現場で環境問題に取り組む団体や個人の話に、若手の公務員などが次々に意見し、実践の知恵を共有しました。

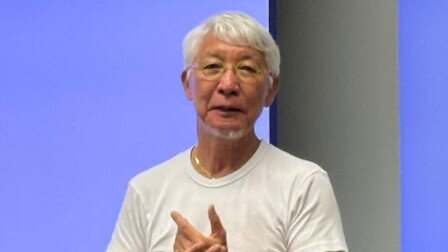

登壇者の一人で、鹿児島県・沖永良部島(おきのえらぶじま)に移住した研究者石田秀輝さん(72)はこう語ります。

「地球に環境負荷をかけない暮らしとはどんな暮らしか。移住を通して学んだのは、自然との親和性、“人と人とが支え合う”コミュニティが幸福度も増して文化度が高いということでした。いかに私たちの利便性を求めた人間活動の肥大が自然に負担をかけているか、もっと知り、行動すべきです」

「エコロジカル・フットプリント」という考え方では、日本人の平均的な生活を全人類がした場合、地球が2.8個分必要だとされています。アメリカ人だと5個分です。人類がこのまま環境に負荷をかけた生活を続け、温暖化が進むと、2050年には海洋大循環が停止し、気候が崩壊する――そんなシナリオも、いま現実味を帯びています。

元・環境事務次官の中井徳太郎さん(公益財団法人三千年の未来会議代表)はこの大会の主催者の一人。官僚時代の経験から、この経済社会を一刻も早くリデザインすることが重要で、地球を、世界を変えるには、日本人の世界観がとても重要だと指摘します。

「地球沸騰とまで言われるこの時代。脱炭素社会、循環経済、分散型自然共生社会の3つのサステナビリティの実現には、自然資本を充実させ、良好な環境をつくり、生活の質を高めることが「新たな成長」を生み出すということを知ってほしい。そういう意味では今こそ地球に必要なのは、古来から自然の循環の中で生きてきた日本人の世界観、つまり『シン・ジャポニズム』そのものなのです」

フィナーレは“地球の叫び”オペラ

大会の締めくくりは、地球環境をテーマにしたオリジナルオペラの上演。淀川や琵琶湖の自然を見てきた観客は、静かに耳を傾けました。

主催者は、今後もこの大会を全国各地で継続的に開催し、地球規模の課題をローカルで実践していく取り組みとして発展させていきたいとしています。

【執筆者】尾㟢豪 MBSプロデューサー(事業局)

京都大学農学部水産学科卒。元報道局解説委員。これまで情報番組を中心に『お魚博士』として、テレビ・ラジオで20年に渡り生き物に関するニュースを解説。2010年には、絶滅種クニマスの発見に関わり、一部始終に密着したドキュメンタリー番組『クニマスは生きていた!〜“奇跡の魚”は、いかにして「発見」されたのか?〜』で、放送文化基金本賞、科学技術映像祭内閣総理大臣賞、など5つの賞を受賞。MBSの深夜バラエティ番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』に生物監修として関り、2022年、道頓堀川で絶滅危惧種ニホンウナギの生存確認に初めて成功、論文として記載した。

2025年07月07日(月)現在の情報です