2024年01月17日(水)公開

「約30年たって同じような状況を見るとは」建物の一部の階が崩れる『層崩壊』被害の背景に地域の耐震化率の低さも「社会システムの整備」専門家が訴え 阪神・淡路大震災~能登半島地震

編集部セレクト

発生から29年がたった阪神・淡路大震災。全壊した家屋は約10万5000棟、半壊は約14万4000棟(内閣府より)にのぼりました。今年1月1日に発生した能登半島地震でも多くの建物が倒壊。これらの地震で多くみられたのが、揺れの影響で柱がずれたり外れたりしてその階だけが崩壊してしまう『層崩壊』です。多くの犠牲者を出したこの現象について取材しました。

自宅の1階部分が潰れ…寝ていた次男が下敷きに

1995年1月17日、淡路島北部を震源とする最大震度7の阪神・淡路大震災が起こりました。この地震で多くみられたのが特定の階が押しつぶされてしまったビルや民家。犠牲者6434人の7割以上が建物の倒壊を原因とする圧死などで亡くなりました。

神戸市須磨区に住む崔敏夫(チェ・ミンブ)さん(82)。震災発生当時、敏夫さんと妻と三男は自宅の2階で、成人式のために帰省していた次男は1階で寝ていました。

(崔敏夫さん)「ドーンという下からの突き上げ、大きな衝撃があったわけやね。踊り場で足を階段に持って行ったが階段がない。何で階段がないんかな…と不思議でしかたなかった」

地震によって自宅の1階部分が潰れ、次男の英光(スグァン)さん(当時20)は下敷きになり亡くなりました。

(崔敏夫さん)「1階に降りないといけないということでベランダに出たら、家が全部潰れていて、がれきの山だった。がれきを一つ一つ除いて、隙間をジャッキで上げてという状況が続いた。息子の顔を見たとたんに、左半分はきれいだったんだけれども右半分がうっ血していて、あの顔を見たら涙が出てこらえることができなかった。今でもその顔は鮮明に覚えている。いまだに忘れることはできない」

当時多かった旧耐震基準の建物 その想定を超える揺れだった

民家の1階が避難する間もなく突然潰れてしまう。何が起きたのか。それは『層崩壊』です。

兵庫県三木市にある防災科学技術研究所が行った実験映像を見せてもらいました。実際に震災当時に兵庫県にあった住宅を移築。1つはそのままで、もう1つは耐震補強を施したものです。

阪神・淡路大震災と同じ規模の揺れが起きると、耐震補強なしの家屋は大きく揺さぶられて壁や柱が崩壊、1階部分が一気に潰れてしまいました。この現象が層崩壊です。

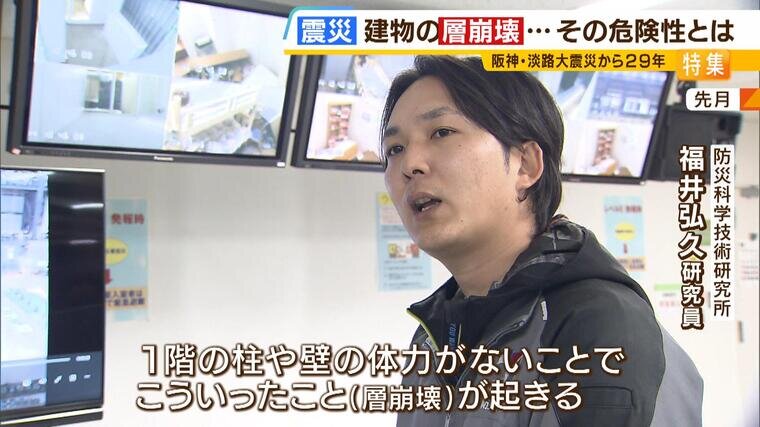

(防災科学技術研究所 福井弘久研究員)「1階の柱や壁の体力がないことで層崩壊が起きる。瞬時に逃げる時間もなく壊れるという壊れ方が層崩壊です。旧耐震基準では震度5強に耐えられる建て方をしていたが、阪神・淡路大震災は震度6強の揺れだったので、計算上の想定外」

阪神・淡路大震災で倒壊した多くの建物は旧耐震基準の震度5強を想定して建築されていました。1981年に建築基準法が改正され、「震度6強から7でも人命を損なうような倒壊をしない」という新耐震基準が定められ、それを満たした民家はほとんど層崩壊を起こしていませんでした。

(防災科学技術研究所 福井弘久研究員)「1981年以降の建物であれば震度6強が起きても人命を守るという設計のしかたになっているので、私の知るかぎりでは層崩壊は起こらないと思われます」

しかし、新耐震基準を満たしていても、一度大きな地震を受けた建物は安心できないといいます。

(防災科学技術研究所 福井弘久研究員)「熊本地震の場合は、新耐震基準の後に建てられた建物でも、1回目の地震は耐えたのですが、2回目で大破してしまった例があります。一度経験したからといって2回目も耐えられるということはないと、きちんと理解しておくことが大事だと思います」

能登半島地震でも層崩壊が多発 耐震化率は珠洲市で約50%

国は阪神・淡路大震災での建物の被害を受けて建築基準法を2000年に改正。柱や壁の配置など建物の耐震基準をより細かく定め、2030年には新耐震基準を満たさない建物をおおむね無くすことを目指していました。そんな中、今年1月1日、石川県・能登地方を震源に最大震度7の地震が発生。震源近くの輪島市では層崩壊を起こした建物の下敷きとなり多くの人が命を落としました。

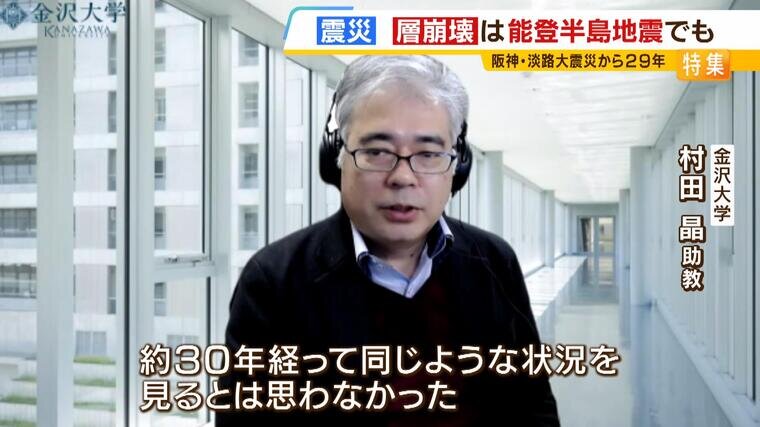

地震防災工学が専門の金沢大学・村田晶助教は、能登半島地震発生の翌日から現地入りして調査をしました。

(金沢大学 村田晶助教)「最初の印象は、神戸の時以来だと思いました。約30年たって同じような状況を見るとは正直思わなかったですね」

村田助教が調査したところ、阪神・淡路大震災と同じように層崩壊をした木造住宅が多く見られたといいます。

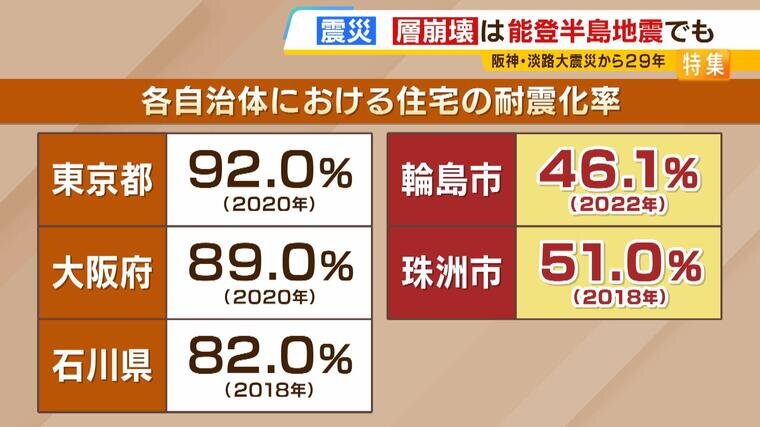

(金沢大学 村田晶助教)「耐震化率は、珠洲市に関してはおおよそ半数、だいたい半分が1981年以前に建てられたもの」

各自治体によりますと、1981年の基準を満たしている住宅の割合=耐震化率は、東京都で92.0%(2020年)、大阪府で89.0%(2020年)、石川県が82.0%(2018年)でした。しかし、今回被害が大きかった輪島市では46.1%(2022年)、珠洲市では51.0%(2018年)と都市部に比べて低い耐震化率でした。

「過去の地震の揺れによる建物の強度低下」も指摘

さらにここ数年に能登地方で地震が頻発したことにより、耐震基準を満たしているはずの1981年以降の建物でも層崩壊が起こった可能性があるといいます。

(金沢大学 村田晶助教)「(過去の地震で)建物の被害ははるかに軽微であるんですけど、建物は十分揺さぶられている。全体として建物の強度が下がっている事が被害をより深刻にしているのではないかと思っています」

繰り返しの補強の重要性を指摘しました。

「耐震補強がしやすい社会的なシステムを作るべき」

一方、防災研究の第一人者である神戸大学・室崎益輝名誉教授は、能登半島地震で建物の被害が大きかったことについて、その地域が抱える問題も影響しているといいます。

(神戸大学 室崎益輝名誉教授)「高齢化社会・過疎化が進む中で経済的に疲弊をしていて、高齢者が立派な家に住んでいるけれども耐震補強をして修理するお金がないので、ズルズルと修理を延ばしてきたところがあります。高齢者世帯や経済的余力のない世帯でも耐震補強ができるような社会的なシステムを作らなければならない。それぞれの人に耐震補強をしなさいと言っているのでは前に進まない」

能登半島地震では今も安否不明者の懸命な捜索活動が続けられています。29年前に神戸で起きたこと、今年能登で起きたこと。繰り返さないために何をするべきか、今一度考えていかなければなりません。

2024年01月17日(水)現在の情報です